沼泽湿地与周边旱田气温、相对湿度差异分析1)

拱秀丽 王毅勇 聂 晓 尹晓梅

(中国科学院东北地理与农业生态研究所,长春,130012)

湿地是水陆相互作用形成的具有多种功能的独特生态系统,介于水陆之间,具有巨大的生态功能和环境效益[1]。又由于其特殊的结构和功能,湿地已成为全球变化响应的敏感区域。近年来,人口增长对粮食的需求加大了土地资源的压力,大面积湿地被开垦,湿地面积锐减,原有湿地区域的下垫面性质发生了改变,湿地开垦对局地小气候的影响不容忽视[2]。认知湿地下垫面对局地气候的影响,对揭示湿地生态功能,评价湿地在全球环境中的地位具有重要意义[3]。相关研究表明:湿地冷湿效应与湿地植被类型和积水深度有关[4-5];沼泽湿地由于下垫面冷辐射夜间有逆温现象,又由于植物蒸腾作用的影响日间有逆湿现象[6];红树林湿地系统对区域小气候有显著的调节作用[7]。但总体上国内外对湿地小气候环境效应的研究还很不充分,相关研究在不断的积累中。

文中根据实测资料,分析了生长季三江平原沼泽湿地及周边旱田的气温和相对湿度的分布规律,探讨了湿地冷湿效应的空间影响范围,为深入探讨湿地系统的生态效应和环境效应提供数据积累。

1 试验区概况

本研究是在中国科学院三江平原沼泽湿地生态试验站综合试验场内进行试验观测的,该试验站位于三江平原典型沼泽湿地分布区的别拉洪河流域[8]。三江平原沼泽湿地生态试验站综合试验场面积为100 hm2,覆盖有9 m左右的黏土和亚黏土层,透水性很差,因此发育了各种类型的沼泽湿地和沼泽化草甸湿地。试验场内的植被类型主要有毛果苔草(Carex lasiocarpa)、漂筏苔草(Carex pseudocuraica)、狭叶甜茅(Glyceria spiculosa)、小叶章(Calamagrostis angustifolia)等,土壤类型主要有沼泽土、沼泽化草甸土和白浆土等。试验场内的植被类型和土壤类型在三江平原均具有典型性和代表性,是三江平原典型沼泽湿地的一个缩影[9]。

2 材料与方法

试验沿观测要素梯度分布方向布设3个观测点。图1为试验观测点位置分布示意图,观测点1位于沼泽湿地内,地理位置为 47°35'10.91″N,133°30'3.43″E,观测期间湿地平均积水深度为30 cm。观测点2和3均设在沼泽湿地周边的大豆地中,分别用旱田1和旱田2表示,旱田1位于沼泽湿地北侧230 m 处,地理位置为 47°35'18.30″N,133°30'3.02″E;旱田 2位于沼泽湿地北侧 540 m 处,地理位置为 47°35'35.50″N,133°30'7.45″E。试验在每个观测点各设立1个观测杆,分别在每个观测杆的0.5、2.0、5.0 m 高度悬挂大气温、湿度自动记录仪来测定气温和相对湿度,每个高度悬挂2个记录仪作为平行观测。本试验采用的记录仪型号为JL-06,测量气温精度为±0.3℃,相对湿度精度为±3%。试验于2010年6月中旬、7月中旬、8月中旬、9月下旬进行4次观测,选取晴朗天气,每次连续观测3~4 d,测量时间间隔为每半小时1次。

对每个观测点的平行观测值进行平均,以作为该点最终观测值,对每月晴天的气温和相对湿度进行平均,以代表当月晴天的气温和相对湿度。对每月观测期间每天同一时刻温度和相对湿度进行平均,以代表当月温度和相对湿度的日变化值。文中所处理数据所使用的软件为Excel2003和Matlab7.0。

3 结果与分析

3.1 沼泽湿地与旱田气温差异

3.1.1 不同观测高度上气温水平分布差异

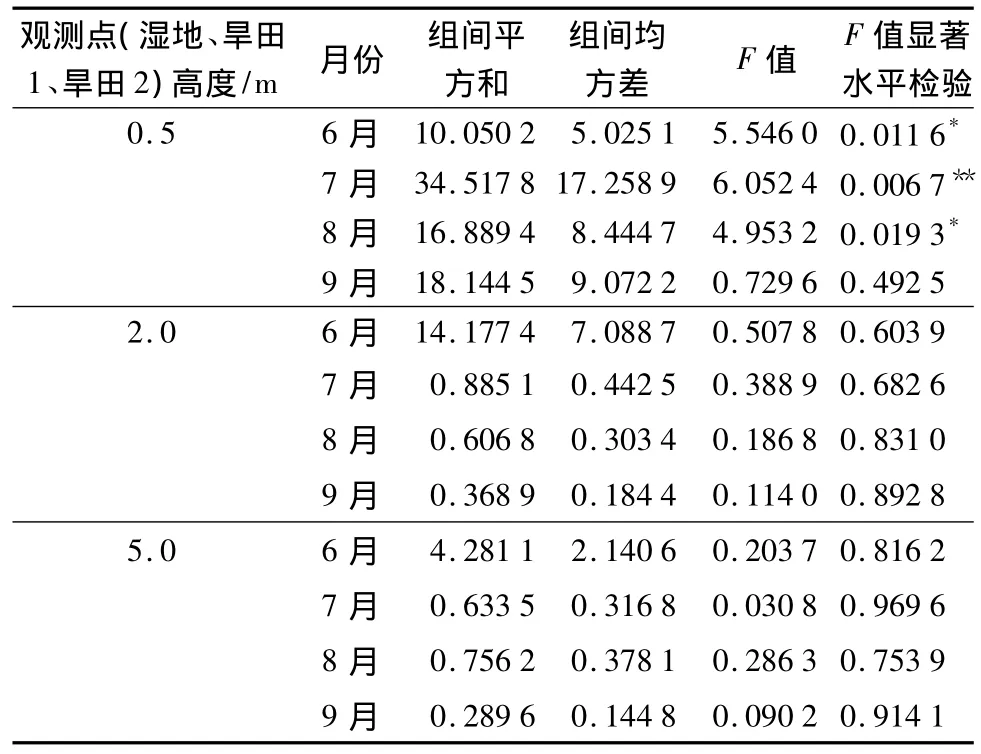

表1为不同观测高度湿地、旱田1、旱田2间气温差异性分析结果。由表1可知,在0.5 m高度上,6、7、8月份3个观测点之间的月平均气温有差异,其中6、8月份总体差异显著,7月份总体差异极其显著。在2 m和5 m两个高度上,生长季6—9月份内,3个观测点之间月平均气温均无差异。说明沼泽湿地的降温效应在0.5 m的冠层高度上最为显著。

表1 不同观测高度湿地、旱田1、旱田2间各月份平均气温方差分析

结合表 2,对比 6—9 月份,在 0.5、2.0、5.0 m 高度上 3 个观测点的月平均气温值结果,可以看出,沼泽湿地的平均气温均低于旱田,且两者的气温差异在0.5 m高度最为明显,随着观测高度的增加,沼泽湿地与旱田的气温差异逐渐减小。旱田1由于离湿地距离比较近,气温与湿地的差异较小,但依然高于湿地,在5.0 m高度上旱田1与湿地的气温几乎没有差异。说明沼泽湿地对周围局部地区的贴地层气温的升高有延缓作用,而随着水平范围的扩大和垂直高度的增加,沼泽湿地的降温作用逐渐减弱。

表2 2010年6—9月份不同观测高度上各观测点的月平均气温对比

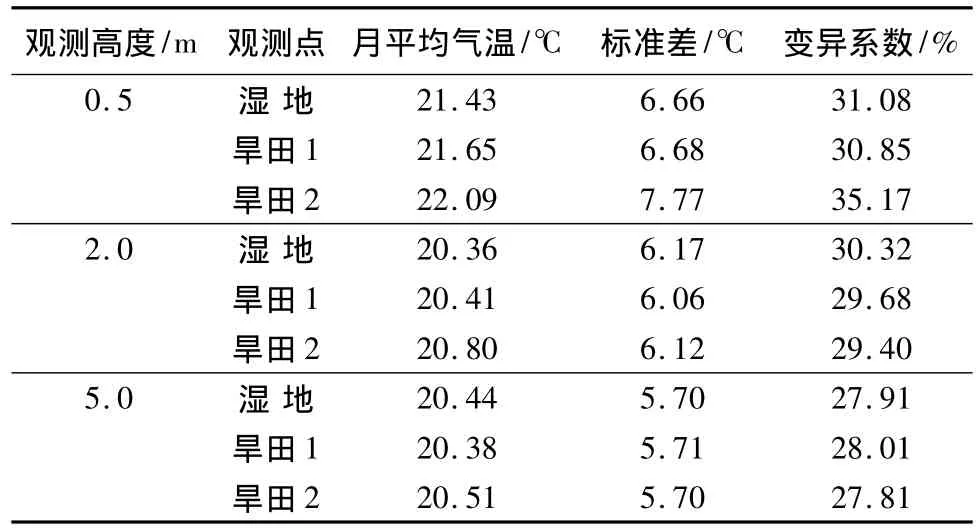

3.1.2 气温的季节变化比较

0.5 m高度处不同月份(6—9月份)平均气温的观测结果显示(表3):6—9月份,沼泽湿地的平均气温都低于旱田,但6—8月份沼泽湿地的降温效应比较显著,9月份湿地和旱田的温差缩小。沼泽湿地的降温效应主要是由于湿地地表有积水,而水体的热容量比土壤大,因此,湿地近地层气温比旱田低[10]。由表3可知贴地层0.5 m高度,7月份沼泽湿地的降温效应最为明显,沼泽湿地平均气温比旱田1和旱田2分别低0.30、0.85℃。原因在于7月份降雨较多,气温高,植物生长旺盛,湿地植物的蒸发蒸腾作用强,消耗了地表较多的热量,使沼泽湿地贴地层气温显著低于旱田气温,表现出强烈的降温效应。

表3 0.5 m观测高度不同月份不同观测点月平均气温对比

3.1.3 气温的日变化比较

由图2可以看出,沼泽湿地和旱田的气温日变化规律基本一致,均是单峰型曲线,气温极值出现时间也大体相同。白天同一时刻3个观测点的气温由小到大排序为:湿地、旱田1、旱田2。在 12:00—14:00,三者间气温差值最大。以 7月份为例,沼泽湿地与旱田1和旱田2的最大气温差值分别为-1.29、-5.13℃。在夜间沼泽湿地与旱田的气温差异较小。

图2 2010年6—9月份0.5 m观测高度不同观测点气温日变化

3.2 沼泽湿地与旱田相对湿度差异

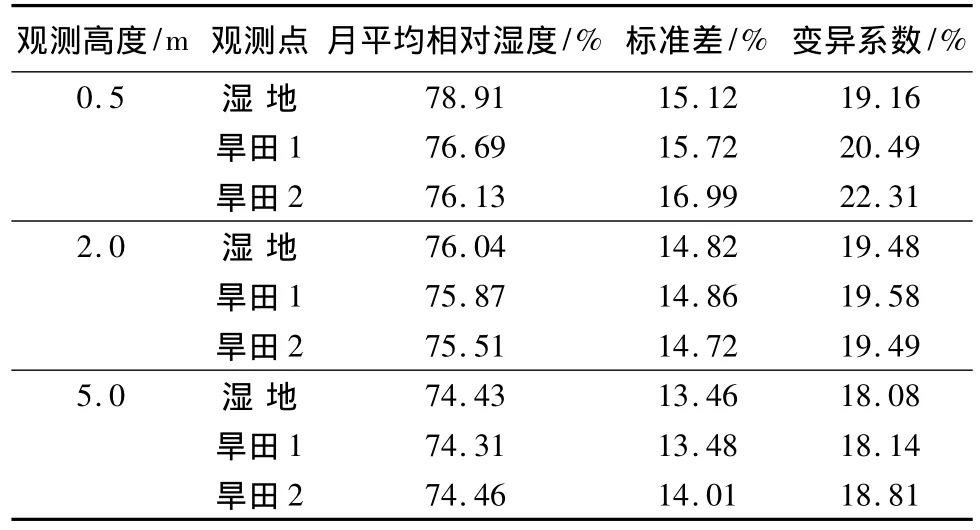

3.2.1 不同观测高度上相对湿度水平分布差异

不同观测高度3个观测点在各月份的平均相对湿度方差分析结果见表4。结合表4分析可知,在0.5 m高度上,6—9月份3个观测点之间的月平均相对湿度有差异,其中6、8、9月份总体差异显著,7月份总体差异极显著。在其他2个高度上,无论哪个月份,3个观测点之间的月平均相对湿度均无差异。

表4 不同观测高度湿地、旱田1、旱田2间各月份平均相对湿度方差分析

与气温的变化规律相反,3个观测点上的相对湿度由小到大的排序为:旱田2、旱田1、湿地,这种规律在0.5 m高度表现最为显著(表5)。湿地上空相对湿度比旱田高,而且湿地上空湍流动能较旱田上空小,影响了湿地上空水气的湍流扩散,从而形成“湿岛”[11]。随着高度的增加,沼泽湿地的“湿岛”效应逐渐减弱,5.0 m高度几乎没有“湿岛”效应。在相同的气候条件下,蒸散量的大小主要由下垫面的水分条件和植被特征所决定[8],随着垂直高度的增加,下垫面水分蒸散对空气相对湿度的影响会逐渐减弱,空气的湍流运动随着高度的增加逐渐增强,使高空水分的散失速度加快,故相对湿度随着高度的增加逐渐变小。

表5 2010年6—9月份不同观测高度不同观测点的月平均相对湿度对比

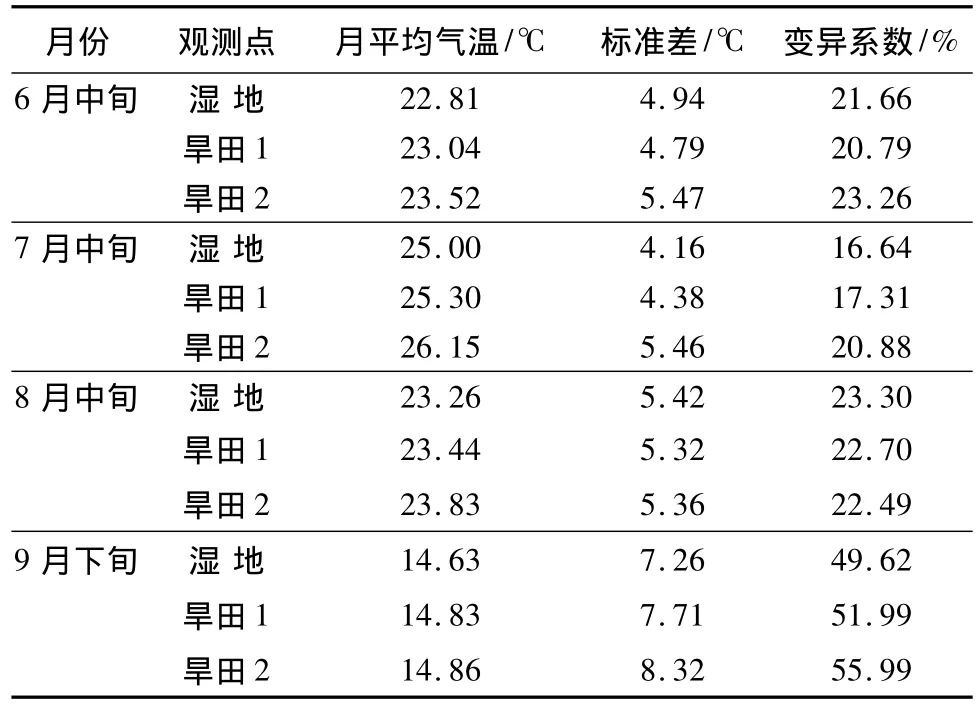

3.2.2 相对湿度的季节变化

在季节变化上,分析表6可发现,沼泽湿地、旱田1、旱田2的平均相对湿度呈梯度递减,这种梯度变化在7月份表现最为明显,沼泽湿地的相对湿度较旱田1和旱田2分别高出1.83%和3.60%。7月份三江平原雨量充沛,沼泽湿地积水较深,此时正是植物的生长季,植被覆盖率大,加之气温较高,强烈的蒸散发作用将大量水分输送到湿地上空,导致沼泽湿地贴地层相对湿度大于旱田。

表6 0.5 m观测高度不同月份不同观测点相对湿度比较

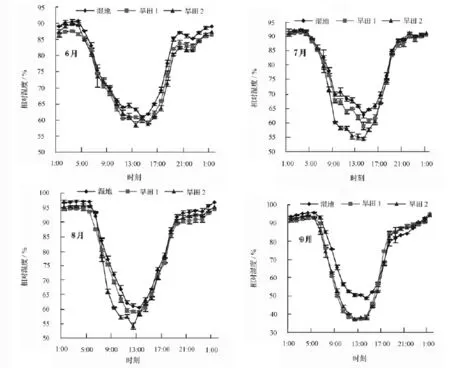

3.2.3 相对湿度日变化

由图3可知,沼泽湿地与旱田的相对湿度日变化曲线均呈U型曲线,相对湿度的极值出现时间基本相同。白天同一时间3个观测点相对湿度由大到小的顺序为沼泽湿地、旱田1、旱田2,午后时段(12:00—14:00)三者相对湿度差异最大。此变化规律在7月份表现最为明显,沼泽湿地与旱田1和旱田2在7月份午后时段的最大相对湿度差值分别为4.51%和13.9%。在夜间,沼泽湿地和旱田的相对湿度均比较高,差异没有白天大。

4 结束语

通过对三江平原沼泽湿地及周边不同距离旱田的近地面气温和相对湿度的实测结果对比分析研究表明,沼泽湿地在一定范围内具有降温增湿,调节局地小气候的作用。

同周边旱田相比,沼泽湿地气温低,相对湿度大,具有明显的冷湿小气候效应,且在贴地层0.5 m高度表现最为显著。在垂直方向上,随着高度的增加,沼泽湿地的冷湿效应逐渐减弱;在水平方向上,对于不同距离的旱田,沼泽湿地的冷湿效应影响程度不同,具体表现为随着距离的增大,沼泽湿地的冷湿效应影响逐渐减弱。7月份沼泽湿地的冷湿效应表现最为显著,9月份沼泽湿地的气温和相对湿度都比较低,冷湿效应不明显。

图3 2010年6—9月份0.5 m观测高度不同观测点相对湿度日变化

沼泽湿地及周边旱田的温湿度日变化结果显示:白天12:00—14:00,沼泽湿地的冷湿效应最为明显,而夜间沼泽湿地与旱田的气温和相对湿度差异较小。

[1]国家林业局.中国湿地保护行动计划[M].北京:中国林业出版社,2000.

[2]闫敏华,邓伟,马学慧.大面积开荒扰动下的三江平原近45年气候变化[J].地理学报,2001,56(2):159 -170.

[3]Frank E A,Richard L S.A micrometeorological investigation of a restored california wetland ecosystem[J].American Meteorological Society,2003,9(5):1170 -1172.

[4]张芸,吕宪国,倪健.三江平原典型湿地冷湿效应初步研究[J].生态环境,2004,13(1):37 -39.

[5]高俊琴,吕宪国,刘红玉.湿地冷湿效应初探[J].农村生态环境,2003,19(1):18 -21.

[6]洪雯,王毅勇.夏季晴天沼泽湿地贴地气层气温和相对湿度日变化特征[J].湿地科学,2009,7(1):60 -66.

[7]管伟,廖宝文,林梨扬,等.广州南沙人工红树林湿地小气候效应研究[J].生态科学,2008,27(2):95 -101.

[8]刘兴土,马学慧.三江平原自然环境变化与生态保育[M].北京:科学出版社,2002:59 -173.

[9]杨永兴,黄钖畴.三江平原地区的生态环境和沼泽生态农业的开发[J].地理学与国土研究,1989,5(2):12 -18.

[10]宝日娜,杨泽龙,刘启,等.达里诺尔湿地的小气候特征[J].中国农业气象,2006,27(3):171 -174.

[11]姜金华,胡非,刘熙明,等.水、陆不均匀条件下大气边界层结构的模拟研究[J].南京气象学院学报,2007,30(2):162-169.