阿加曲班序贯于巴曲酶治疗急性缺血性卒中的临床观察

吕鸿杰

温州市瓯海区第三人民医院急诊科,浙江温州325005

多种药物的联合应用是近几年急性脑梗死治疗的研究热点[1-3]。巴曲酶是单一成分的类凝血酶,使纤维蛋白原不能形成血栓的支持部分而在血中迅速消失;阿加曲班(Argatroban)注射液是一种小分子凝血酶抑制剂[4],可特异、可逆地与凝血酶催化位点结合,具有较强的选择性抑制作用,与肝素相比,出血倾向小,安全性较高[5]。本研究收集我院住院治疗的急性脑梗死患者72例,给予阿加曲班序贯于巴曲酶治疗,观察其临床疗效,为临床急性脑梗死的治疗用药提供依据。

1 资料与方法

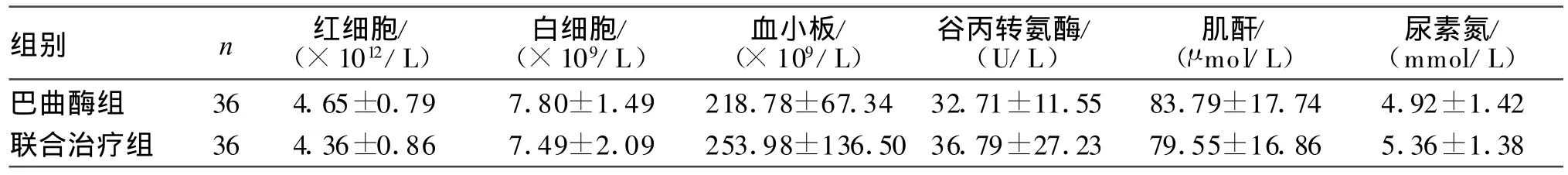

1.1 一般资料 选择2006年1月~2009年12月于我院住院治疗的急性脑梗死患者72例;均符合全国第四届脑血管病学术会议修订制定的急性脑梗死诊断标准,首次发病,发病时间<3 d,头部MRI或CT无出血及占位征像,欧洲卒中量表(European Stroke Scale,ESS)评分为45~88分。排除心、肝、肾功能衰竭患者,感染、褥疮患者,发病前1个月有外科手术、创伤或自身免疫性疾病患者,近3个月有心肌梗死、血管闭塞性疾病患者,服用炎症抑制药物和(或)免疫抑制剂者。根据患者的入院先后顺序编号,随机数字表法将72例患者随机分为巴曲酶组和联合治疗组,各36例。其中巴曲酶组男26例,女10例;平均年龄(58.06±9.76)岁;心电图正常28例,异常8例;头颅CT可见梗死灶30例,梗死灶不明显6例。联合治疗组男 28例,女8例;平均年龄(62.32±10.16)岁;心电图正常25例,异常11例;头颅CT可见梗死灶31例,梗死灶不明显5例。治疗前2组患者的性别、年龄、病史、病程和实验室检查指标差异无统计学意义,见表1,说明2组基础资料均衡性好。

1.2 方法

1.2.1 给药方法及疗程 2组均给予血塞通、丹参中药制剂静点。此外,巴曲酶组给予巴曲酶(东菱迪芙,北京托毕西药业有限公司),首次 10 Bu/d,以后维持剂量减为5 Bu/d,100 mL的生理盐水稀释,静脉缓慢点滴,1 h滴完,给药3 d。联合治疗组给予巴曲酶治疗3 d后,第4天开始给予阿加曲班60 mg/d,500 mL生理盐水稀释,24 h持续静脉滴注,给药2 d;第6天开始给予阿加曲班20 mg/d,250 mL生理盐水稀释,静脉滴注,3 h滴完,bid,给药7 d。

1.2.2 观察指标 分别于治疗前、治疗后3、7、10、14及 21 d 测定凝血 3 项,即纤维蛋白原(fibrinogen,FIB)、凝血酶原时间(prothrombin time,PT)及活化部分凝血活酶时间(active partial thromboplastin time,APTT),并进行ESS量表评分;同时检测血常规、肝肾功能,观察不良反应发生的情况。

1.3 统计学处理 采用SPSS 13.0软件处理数据,计量资料以(±s)表示,组间比较采用t检验,有连续时间观察的资料采用重复测量方差分析,时间点间比较采用Bonferroni检验,频数资料组间比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

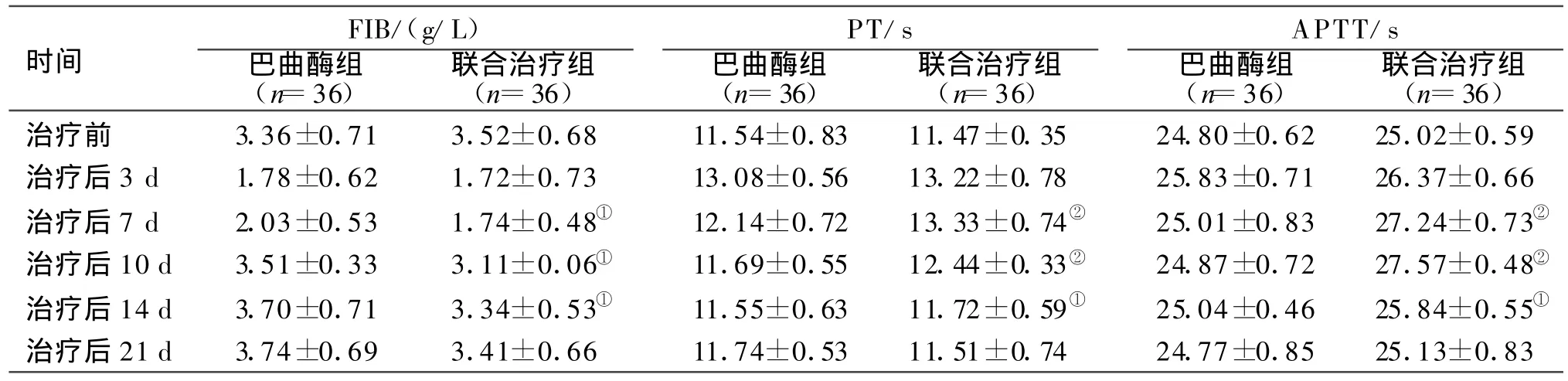

2.1 2组凝血功能比较 治疗前及治疗后3及21 d,2组凝血3项差异无统计学意义。治疗后3 d,2组FIB含量均明显下降,巴曲酶组治疗后 7 d时FIB含量有所反弹,至10 d已反弹至近治疗前水平,此后一直维持在较高水平,联合治疗组到治疗后14 d的FIB含量始终维持在较低水平;治疗后7、10及14 d,联合治疗组 FIB均低于巴曲酶组(P<0.05)。治疗后3 d,2组 PT、APTT均开始延长,巴曲酶组于治疗后 7 d,PT、APTT有所缩短,此后一直维持在接近治疗前水平,联合治疗组 PT、APTT到治疗后14 d一直能维持在较理想水平;治疗后7及10 d,联合治疗组PT、APTT明显长于巴曲酶组(P<0.01),14 d时,长于巴曲酶组(P<0.05),见表 2。

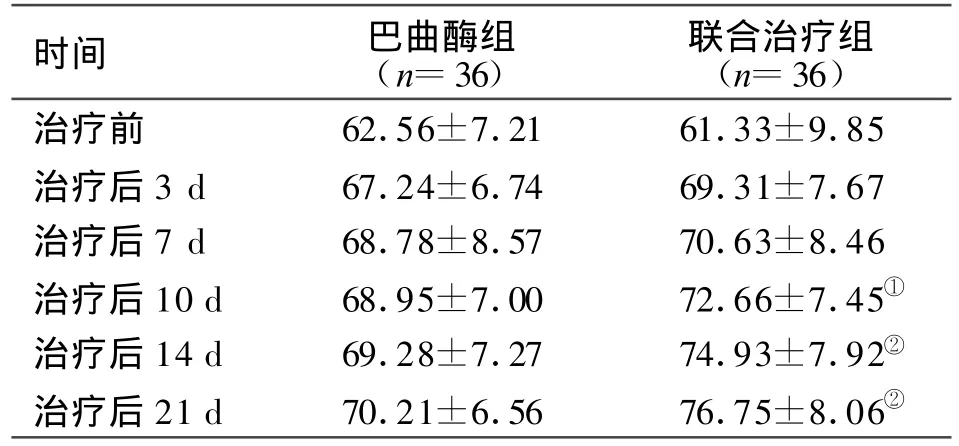

2.2 2组ESS评分比较 治疗前、治疗后3及7 d,2组ESS评分差异无统计学意义;治疗后10 d,联合治疗组的ESS评分高于巴曲酶组(P<0.05);治疗后14及21 d,联合治疗组的ESS评分显著高于巴曲酶组(P<0.01),见表 3。

表1 治疗前2组实验室检查资料比较(±s)

表1 治疗前2组实验室检查资料比较(±s)

?

表2 治疗前后2组凝血功能比较(±s)

表2 治疗前后2组凝血功能比较(±s)

与同时间点巴曲酶组比较,①P<0.05,②P<0.01

?

表3 治疗前后2组ESS评分比较(分,±s)

表3 治疗前后2组ESS评分比较(分,±s)

与同时间点巴曲酶组比较,①P<0.05,②P<0.01

?

2.3 安全性分析 在所观察的患者中,未见明显不良反应,仅联合治疗组2例患者出现一过性上消化道出血。患者用药前后血常规、肝肾功能检查结果皆在正常范围内,心率、血压和心电图无明显变化,复查CT结果未显示明显的出血反应。

3 讨论

巴曲酶是单一成分的类凝血酶,可游离血中纤维蛋白肽A,纤维蛋白肽A所产生的纤维蛋白单体及多聚体易被分解,形成纤维蛋白降解产物,使FIB原不能形成血栓的支持部分而在血中迅速消失,从而起到治疗血栓和减少复发的作用[6,7]。巴曲酶的药理作用为以下几点:分解FIB,抑制血栓形成;增强纤溶系统活性,溶解血栓;改变血液流变学上的某些因素;降低血管阻力,加快血流速度,增加血流量,改善微循环;神经保护作用[8,9]。本研究发现,应用巴曲酶后患者的FBI、PT、APTT及患者神经功能评分均有明显改善,表明巴曲酶不失为一个治疗急性期脑梗死的有效药物。但该药的半衰期仅为5.9 h,且再次应用逐渐递减,因此作用时间短。本研究亦表明巴曲酶组的凝血3项在治疗后7 d左右开始逐渐反弹,至14 d时己基本恢复至发病时水平。如果持续给予巴曲酶则加大出血的风险,且价格昂贵。

近几年许多学者提出急性缺血性脑卒中应用联合治疗的理念。阿加曲班是根据凝血酶活性部位的立体构造而设计研发的新药,是由L-精氨酸衍化而成的小分子化合物。结构式中包括精氨酸、哌啶和喹啉的三脚架结构,阿加曲班的三脚架构造使它同凝血酶的活性部位呈立体性结合,对与纤维素凝块结合的凝血酶和血浆中游离的凝血酶都有作用[10]。因其不干扰血小板功能,不引起血小板下降,出血倾向小。研究发现,阿加曲班联合巴曲酶治疗急性缺血性卒中,2种药物有相互协同的作用,具有抗凝、抗血小板聚集、降低FIB、抑制血栓形成、扩张血管及减少脑缺血范围的功能,通过各自不同的作用靶点及不同的作用机制提高抗栓及神经保护的作用[11]。本研究中,与巴曲酶组相比,阿加曲班与巴曲酶联合治疗组,联合用药后7、10、14 d能将FIB、PT、APTT一直维持在较理想水平。当停用阿加曲班后,凝血3项很快回到基础值。联合治疗组治疗后10、14及21 d,ESS神经功能评分明显较单用巴曲酶组好。可见巴曲酶与阿加曲班联合应用能防止病情反复,巩固疗效,且没有增加出血的风险,所以该方法成为治疗急性脑梗死的一个有效、合理的方案。但与此同时,与传统药物相比,阿加曲班的价格亦较为昂贵,在临床应用时应综合考虑。

[1]李小刚.2006年急性缺血性卒中溶栓治疗研究进展[J].中国卒中杂志,2007,2(2):140-144.

[2]Lee KY,Heo JH,Lee SI,et al.Rescue treatment with abciximab in acute ischemic stroke[J].Neurology,2001,56(11):1585-1587.

[3]于秋晶,孙瑞兴.急性缺血性卒中的溶栓治疗进展[J].黑龙江医药,2010,23(3):356-360.

[4]Spronk HM,Govers-Riemslag JW,ten Cate H.The blood coagulation system as a molecular machine[J].Bioessays,2003,25(12):1220-1228.

[5]Dahlbäck B.Blood coagulation[J].Lancet,2000,355(9215):1627-1632.

[6]孙华毅,戴丽,田巍,等.东菱克栓酶序贯蚓激酶对不稳定性心绞痛近、远期疗效观察[J].世界医学杂志,2001,5(4):67-68.

[7]黄柏颖,陈俊鸿,杨渊韩,等.台湾医学中心急性缺血性卒中使用重组组织型纤溶酶原激活物的经验[J].中国卒中杂志,2010,5(7):524-528.

[8]孙丰,林兴建.尤瑞克林和巴曲酶治疗进展性脑梗死疗效观察[J].神经损伤与功能重建,2010,5(3):182-184.

[9]Leeb-Lundberg LM,Marceau F,Müller-Esterl W,et al.International union of pharmacology.XLV.Classification of the kinin receptor family:from molecular mechanisms to pathophysiological consequences[J].Pharmacol Rev,2005,57(1):27-77.

[10]Lewis BE,Wallis DE,Leya F,et al.Argatroban anticoagulation in patients with patients with heparin-induced thrombocytopenia[J].Arch Intern Med,2003,163(15):1849-1856.

[11]赵虹,张惊宇,杨子超,等.阿加曲班联合巴曲酶治疗急性脑梗死的临床观察[J].中国医师进修杂志,2010,33(34):49-50.