应用几丁糖-胶原-二丙酸倍他米松缓释复合膜提高周围神经修复疗效的实验研究

陆九州,蒋军健,徐建光,徐文东,徐雷,劳杰,顾玉东

复旦大学附属华山医院手外科,上海200040

神经缝合口局部的疤痕增生是阻碍周围神经损伤修复的一个重要原因[1,2]。疤痕组织可与损伤神经粘连、直接压迫、并影响神经血供;也可生长入缝合口间隙,阻碍近端再生的神经纤维通过缝合口,阻碍神经再生,影响其功能恢复。本研究将二丙酸倍他米松(甾体类激素)加入具有缓释功能的几丁糖-胶原复合膜中,应用于神经缝合口周围,观察其促进神经再生、提高神经功能恢复的作用。

1 材料与方法

1.1 材料 ①动物:健康雄性SD大鼠36只,体质量(150±10)g,由中科院实验动物中心提供。②主要试剂与材料:酸溶性几丁糖(购于上海其胜生物制剂有限公司);胶原(购于Sigma公司);二丙酸倍他米松(购于比利时先灵葆雅公司);聚-DL-乳酸膜(购于成都迪康中科生物医学材料有限公司);神经丝蛋白(Neurofilament,NF)兔多克隆抗体(购于美国Abcam公司),异硫氰酸荧光素(fluoresceinisothiocyanate,FITC)标记的羊抗兔IgG(购于美国Sigma公司)。Phasis四道程肌电诱发仪(购于意大利 ESAOTE公司);Axiocam M R R3荧光显微镜(购于德国Carl Zeiss公司)。

1.2 方法

1.2.1 几丁糖-胶原-二丙酸倍他米松缓释放系统制备 3%酸溶性几丁糖与1.5%胶原以1∶9混合,再逐渐加入二丙酸倍他米松混悬液,各1 mL,充分混合60 min,200转/min搅拌下逐渐滴入36%甲醛2 mL,5 min后灌入模具内,静置1 h后脱模,蒸馏水清洗后冰冻真空抽干机间断干燥12 h,4℃下存放。

1.2.2 分组与手术 SD大鼠随机分为A、B、C组,各组 12只。10 g/L戊巴比妥钠40 mg/kg体质量腹腔注射麻醉大鼠,俯卧位固定。取大鼠右股后部斜切口,在手术显微镜(×6)下解剖胫神经,距胫神经入腓肠肌以近约1.5 cm切断,以神经外膜上血管走行为标记,9-0无损伤线缝合神经外膜4针,针距与边距大小以使轴突不膨出、外膜不内翻为宜。A组:神经切断后直接缝合;B组:神经切断后直接缝合,在吻合口包裹长度为10 mm的聚-DL-乳酸膜;C组:神经切断后直接缝合,在吻合口包裹长度为10 mm的几丁糖-胶原-二丙酸倍他米松复合膜。

1.2.3 指标检测 于术后4、8及12周进行各指标检测。①肉眼观察:取材时切开伤口观察皮肤、肌肉和筋膜愈合情况;神经吻合口与周围肌腔隙粘连情况;聚-DL-乳酸膜和几丁糖-胶原-二丙酸倍他米松复合膜在体内降解吸收情况。②电生理检查:麻醉(方法同上),显露手术侧胫神经,Phasis四道程肌电诱发仪检测,在神经近端刺激,腓肠肌记录并计算运动神经传导速度和动作电位波幅。③组织学检测:电生理检测完毕后取材,以胫神经吻合为中心切取神经约1 cm,标记后以4%多聚甲醛固定24 h,梯度乙醇脱水,常规石蜡包埋固定,纵切面连续切片,免疫荧光染色检测NF蛋白表达(一、二抗的稀释比例均为1∶200),荧光显微镜下观察。

1.3 统计学处理 采用SPSS 13.0软件处理数据,计量资料以(±s)表示,组间比较采用独立样本均数 t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

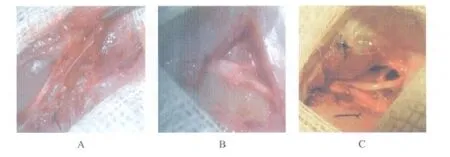

2.1 伤口肉眼观察 术后4周,几丁糖-胶原复合膜导管的形状保持不变,未被压扁,聚-DL-乳酸膜则降解吸收;术后8周,几丁糖-胶原复合膜明显降解吸收;术后12周,几丁糖-胶原复合膜完全降解吸收。术后 12周,A组的神经缝合口处增粗,与周围组织粘连明显;B组的神经缝合口处增粗,与周围组织粘连不明显;C组的神经缝合口光滑,与周围组织无明显粘连,见图1A-C。

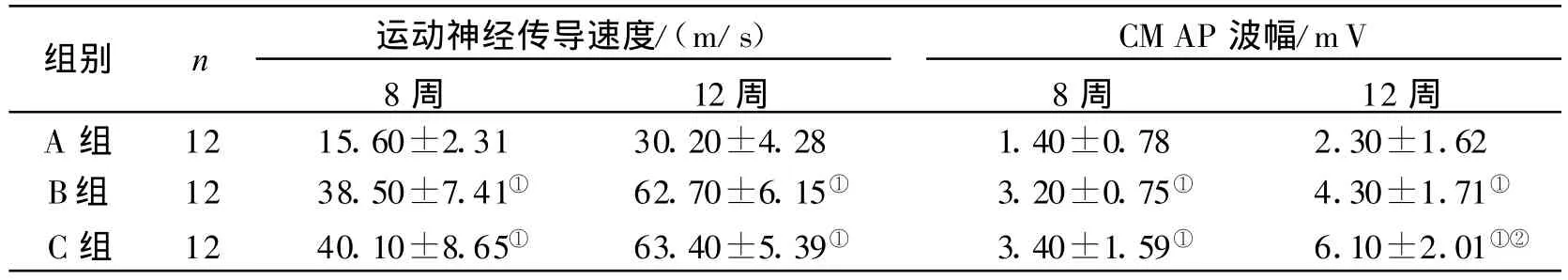

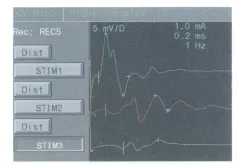

2.2 电生理检测结果 术后4周,B、C组的肌电检测偶见电位,A组为电静息;术后 8周,刺激神经远、近端及导管处,3组均出现复合肌肉动作电位(compound muscle action potential,CMAP),B、C组的运动神经传导速度和CMAP的波幅均高于A组(P<0.05),B组与C组间运动神经传导速度和CM AP的波幅差异无统计学意义;术后 12周,B、C组的运动神经传导速度和CMAP的波幅均高于A组(P<0.05),C组CMAP的波幅高于B组(P<0.05),B组与C组间运动神经传导速度差异无统计学意义,见表1、图2。

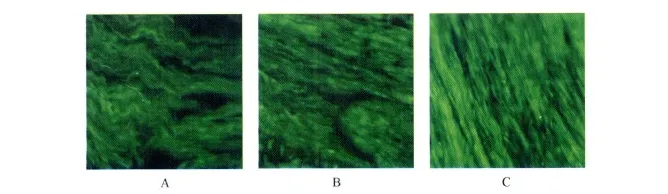

图1 A-C 术后12周,A组(A),B组(B)及C组(C)神经缝合处生长愈合情况

表1 术后8及12周3组神经电生理检查结果比较(±s)

表1 术后8及12周3组神经电生理检查结果比较(±s)

与A组比较,①P<0.05;与B组比较,②P<0.05

?

图2 术后12周神经电生理(CMAP波幅)检测结果 C组(绿色曲线)明显高于B组(红色曲线)及A组(黄色曲线),B组高于A组

2.3 免疫荧光检测结果 术后12周,NF荧光染色结果显示,各组均有再生神经纤维通过吻合口向远端生长。C组见较多再生神经轴突,排列较为整齐,B组次之,A组最差,见图3A-C。

3 讨论

周围神经损伤发生率高、治疗效果差,神经缝合口局部的疤痕增生是阻碍周围神经损伤后修复疗效提高的重要原因。神经修复术后局部产生血肿,来自不同部位的成纤维细胞游移并侵入血肿,在炎性细胞释放的炎性介质、生长因子趋化刺激下,成纤维细胞向创口内聚集、增殖、合成、分泌胶原纤维,逐渐形成疤痕组织。疤痕组织主要通过2种方式影响神经功能的恢复:①与损伤神经粘连,直接压迫神经,并影响神经的血供;②疤痕生长入缝合口间隙,阻碍近端再生的神经纤维通过。因此,单纯应用各种促进神经生长的药物或其它手段,往往不能获得理想的效果。预防周围神经术后的疤痕增生,提高周围神经修复疗效,改善功能恢复,成为当前国内外研究的热点。

图3 A-C 术后12周神经缝合口纵切面NF免疫荧光染色结果 A:A组,再生神经纤维扭曲,排列不整齐,通过缝合口的纤维数量少;B:B组,再生神经纤维较直,排列尚整齐,通过缝合口的纤维数量增加;C:C组,再生神经纤维较直,排列整齐,通过缝合口的纤维数量明显增加(荧光显微镜,×200)

目前,国内外学者在基础实验和临床实践方面进行了大量的尝试[3],主要集中在2个方面:①利用生物制剂阻隔神经缝合口和周围组织以达到物理防粘连的效果;②利用甾体类激素抑制炎症反应的药理作用,防止疤痕增生;但总体效果均不令人满意。目前临床应用较多的生物制剂主要有几丁糖、透明质酸钠及聚-DL-乳酸膜等防粘连剂[4-6]。防粘连剂有广谱的抑菌作用和轻度止血效应,可选择性抑制成纤维细胞生成及抑制粒细胞迁移和吞噬作用,临床用于预防术后疤痕粘连,有一定效果;但这类制剂降解、吸收较快,作用时间受到限制。甾体类激素虽可抑制炎症反应,通过多种途径减少疤痕形成,但局部用药作用时间短,全身长期用药则副作用较大。如能将这两方面结合,既可物理阻隔,又可延长药物作用时间,减少副作用,有效抑制疤痕增生、促进神经再生。

通过对材料组分、组成比、分子量、分子量分布等的控制,可合成各种不同降解速度及力学性能的生物膜。同时,缓释、控释等药物制剂类型能使药物的安全性、有效性和适应性都有所提高,该技术在抗炎及抗肿瘤等方面都显示出应用价值[7-10],在促进神经再生方面也已有一些尝试[11,12]。几丁糖-胶原复合膜就是一种新型的生物可降解材料,既具备几丁糖和胶原的优点,又增加了材料的柔韧性,延长降解时间[13-15]。

本研究将长效甾体类激素二丙酸倍他米松加入几丁糖-胶原复合膜中,应用于神经缝合口周围。一方面防止致密疤痕组织长入神经缝合口,使更多的再生轴突通过缝合口,到达靶器官;另一方面通过缓慢、持续释放甾体类激素,防止神经周围疤痕增生,减少疤痕组织对损伤神经的卡压及对血供的影响。结果显示,应用该复合膜后,神经缝合口周围疤痕增生显著减少,与周围组织粘连不明显;在体内该复合膜降解吸收明显慢于聚-DL-乳酸膜。组织学检查发现再生神经轴突数量高于其它2组,且排列较为整齐。电生理检查显示应用该复合膜后,运动神经传导速度与聚-DL-乳酸膜组相比无明显差异,但 12周时,CM AP的波幅高于聚-DL-乳酸膜组。

综上所述,将加入二丙酸倍他米松的几丁糖-胶原复合膜包裹于神经周围,借助其物理隔离及缓慢释放甾体激素的功能,产生协同效应,可起到持久、恒定的疤痕抑制作用,达到促进神经再生、提高神经功能恢复的作用。为解决促进周围神经再生难题提供一种新的方法。

[1]Silver J,Miller JH.Regeneration beyond the glial scar[J].Nat Rev Neurosci,2004,5(2):146-156.

[2]Fenrich K,Gordon T.Canadian Association of Neuroscience review:axonal regeneration in the peripheral and central nervous systems--current issues and advances[J].Can J Neurol Sci,2004,31(2):142-156.

[3]Nachemson AK,Lundborg G,Myrhage R,et al.Nerve regeneration and pharmacological suppression of the scar reaction at the suture site.An experimental study on the effectofestrogen-progesterone,methylprednisolone-acetate and cis-hydroxyproline in rat sciatic nerve[J].Scand J Plast Reconstr Surg,1985,19(3):255-260.

[4]Ozgenel GY.Effects of hyaluronic acid on peripheral nerve scarring and regeneration in rats[J].Microsurgery,2003,23(6):575-581.

[5]杨吟野,李训虎,龚海鹏,等.壳聚糖及相关材料用于神经修复的前景[J].生物医学工程学杂志,2001,18(3):444-447.

[6]Abarrategi A,Civantos A,Ramos V,et al.Chitosan film as rhBMP2 carrier:delivery properties for bone tissue application[J].Biomacromolecules,2008,9(2):711-718.

[7]Takezawa T,T akeuchi T,Nitani A,et al.Collagen vitrigel membrane useful for paracrine assays in vitro and drug delivery systems in vivo[J].J Biotechnol,2007,131(1):76-83.

[8]Ganguly S,Dash AK.A novel in situ gel for sustained drug delivery and targeting[J].Int J Pharm,2004,276(1-2):83-92.

[9]陈爱民,侯春林,屠开元.几丁糖庆大霉素药物释放系统的研制及体外释放实验[J].中华骨科杂志,1997,17(9):591-593.

[10]Elhassan Imam M,Bernkop-Schnurch A.Controlled drug delivery systems based on thiolated chitosan microspheres[J].Drug Dev Ind Pharm,2005,31(6):557-565.

[11]张振伟,廖坚文,张日华,等.FK506缓释膜片促进外周神经再生的实验研究[J].中华显微外科杂志,2002,25(1):44-46.

[12]Saito K,Fujieda T,Yoshioka H.Feasibility of simple chitosan sheet as drug delivery carrier[J].Eur J Pharm Biopharm,2006,64(2):161-166.

[13]魏欣,劳杰,顾玉东.几丁糖-胶原复合膜促进周围神经再生的实验研究[J].上海医学,2001,24(9):534-537.

[14]侯春林,顾其胜.几丁质与医学[M].第1版.上海:上海科学技术出版社,2001:53-54.

[15]Palmberger TF,Hombach J,Bernkop-Schnürch A.Thiolated chitosan:development and in vitro evaluation of an oral delivery system for acyclovir[J].Int J Pharm,2008,348(1-2):54-60.