中国不同地区电力能源消费效率比较及分析

王喜平,郝 哲,2,姜 晔

(1.华北电力大学 经济管理系,河北 保定 071003;2.石家庄供电公司,石家庄 050000)

1 研究背景

电力作为国民经济发展的重要基础能源,在终端能源消费中的比例不断上升,尤其近年随着我国电气化、工业化程度的不断提高,电力消费总量强劲增长,从1998年的11598.4亿kWh增长到2008年的34333.95亿kWh,年均增长11.5%。2000年以来,电力消费的年增长率更是超过了同期GDP的增长,致使电力消费弹性系数连续8年大于1。电力消费的高增长使电力供需矛盾加剧,有些地区甚至出现了拉闸限电现象,暴露出经济发展中的电能短缺问题,这严重制约着经济的持续增长和人民生活水平的进一步改善。在此背景下,探讨如何提高电力能源的消费效率就更加具有现实意义。

国内外学者近年对能源效率问题进行了大量研究,早期研究主要是基于能源强度的概念进行的,通过能耗强度的国际比较及其变动的因素分解来评估能源的利用效率,文献[1]基于电耗强度分析了电力能效的影响因素,但能源强度、电耗强度都是单要素效率指标,具有明显的缺陷,而全要素能源效率在揭示一个地区资源禀赋对能源效率的影响方面有着单要素方法代替不了的优势[2],所以研究者更多转向全要素框架下的能源效率研究。文献[3]最早开始了利用国内省际数据研究中国能源效率问题的探索,他们的研究发现,1995—2002年间中国东部地区能源效率最高,中部最低。借鉴文献[3]的做法,文献[4]利用1995—2004年的省际数据对各地区能源效率进行了测算,样本期间大多数省份的能源效率都符合“先上升、再下降”的特点,并且能源效率的区域分布呈现东北、东部、中部和西部依次递减。沿着同样的思路,文献[5]测算了1995—2005年间中国省际能源效率,其在投入指标中考虑了知识存量的贡献,样本期间省际能源效率呈现快速提升的态势,但区域分布并非严格按东、中、西部递减,东部最高且平坦,而中、西部地区却呈螺旋型演进。考虑到能源消费中合意产出与非合意产出相伴而生,将非合意产出纳入模型测算的能源效率将更为科学。文献[6]测算了基于环境污染的中国全要素能源效率,我国全要素能源效率阶段性特征明显:1995—1999年呈U型,2000—2006年呈波浪式上升趋势。

综上分析,尽管能源效率的研究文献很多,但并没有得出一致性的结论,而且已有研究主要是基于能源消费总量进行的,没有区分能源消费的具体形式。事实上,不同能源品种的能源效率有很大的不同,细分能源品种有助于准确获取电力能源的消费信息,并进行科学决策。

另外,从研究方法上,已有文献测算的能源效率是在DEA环境下综合利用资本、劳动、能源要素的总的能源效率,而非单纯的能源效率,这会低估各省的节能潜力。按照文献[7],在投入导向的DEA模型中,比较“所有投入要素同时缩减”和“固定其他非能源投入、单纯缩减能源要素”2种情况,发现后者可以节省更多的能源。

因此,本文参照文献[8]的做法,将投入要素区分为电力要素和非电力要素投入(主要指资本、劳动投入),并测算在固定非电力要素投入情况下的纯粹的电力能源消费效率;另考虑到经济产出并非固定变量,因而进一步借鉴方向性距离函数的思想,测算了在不增加其他非电力要素投入的情况下,同时实现产出增长和电力投入减少双重目标的电力能源消费效率,并在此基础上对不同经济增长环境下电能利用效率的收敛性进行了分析。

2 模型、变量与数据说明

2.1 模型

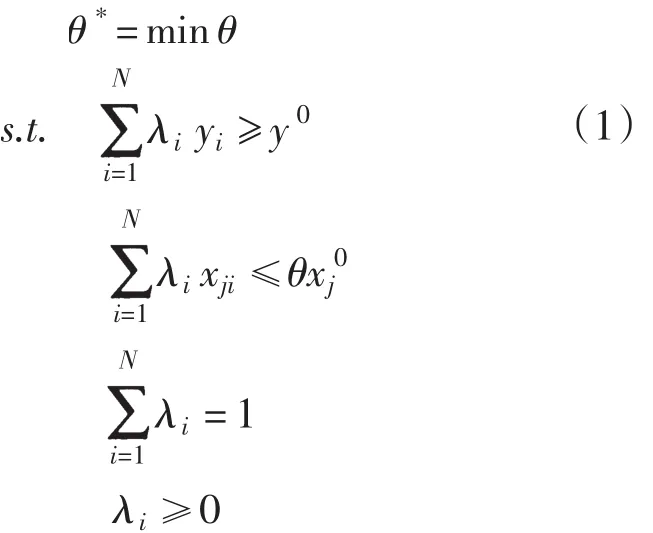

假设有i=1,2,…,N个省,将每个省作为一个决策单元,各省经济活动都概念化为使用J种投入x=(x1,…,xj),生产单一产出y,以xi、yi分别表示第i省的投入、产出向量,那么i省在t时期的技术可用生产集T={(x,y):x可以生产y}来表示,在规模报酬可变的假设下,基于投入导向的BCC-DEA模型

式中:θ是投入要素缩减的比例;最优值θ*表明决策单元在不减少产出的情况下所有投入要素成比例缩减的最大可能比例;xj分别表示了资本、劳动、电力能源3个决策单元,j=1,2,3;x0j表示各决策变量投入的初始值;y0表示产出的初始值;λi表示第i个决策单元的权重,i=1,2,…,N。式(1)充分考虑了电力要素投入与非电力要素投入间的互补性。因此,基于式(1)的模型Ⅰ测算的电力能源消费效率是一种综合的电力能源消费效率,而非纯粹的电力能源消费效率。该值不能准确反应各省真实的电力能源消费效率,模型Ⅱ则弥补了这一缺陷,如式(2)所示

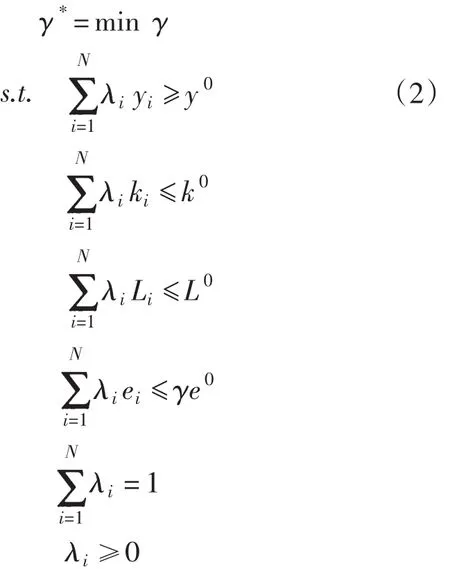

式中:γ是电能投入减少的比例;最优值γ*反映的是既定产出下纯粹的电力能源消费效率;ki表示资本决策单元;k0表示资本投入要素的初始值;Li表示劳动决策单元;L0表示劳动投入要素的初始值;ei表示电力能源决策单元;e0表示资本投入要素的初始值。模型Ⅱ仅缩减电力能源投入,并不要求同时缩减其他非电力要素投入,比模型Ⅰ的综合效率更准确。但是既定产出水平的假定显然与中国的现实不符,中国作为世界上最大的发展中国家,“经济增长仍是第一要务”,中国的节能、节电必须以保证经济增长为前提,而只有将国内生产总值(gross domestic product,GDP)与节电量作为一对相互联系的指标,才能在保证中国经济增长的条件下实现节约电能。因此,测算经济增长条件下各省纯粹的电力能源消费效率就更加具有现实意义。因此借鉴Chambers等的方向性距离函数的思想构建模型Ⅲ。

方向性距离函数[10]

式中:g=(gx,gy)是一个方向向量,假设g=(-x0,y0),则方向性距离函数

这意味着其他条件不变的情况下,产出y成比例的扩大,同时投入x成比例的缩减。β就是产出增长同时投入减少的最大可能数量。

由于现实中追求在不增加资本、劳动等非电力要素投入的情况下,实现产出增长同时尽可能节电,因此假定gx=(0,-E0),gy=y0,按照Chambers等的方法,得到模型Ⅲ

式中:β是产出增长同时投入减少的最大可能数量;β*是在不增加其他非电力能源要素投入的情况下,产出增加、电力投入减少同时电力能源缩减的最大可能比例。β*值为0意味着该决策单元位于效率前沿,是有效率的;取值越小表明该决策单元距离效率前沿越近、越有效率。

2.2 变量与数据说明

研究数据覆盖我国除西藏自治区、台湾省、香港和澳门特别行政区以外的所有省、市、自治区。因为原始数据的特点,把重庆的数据合并到四川省,总共29个决策单元。采用年度面板数据,样本区间为2000—2008年。假定各省的经济活动需要资本、劳动、电力能源3种投入,生产单一产出。

产出y以GDP表示产出,各省每年的GDP变量采用的是以2000年不变价格计算的实际GDP,单位为亿元。

投入要素主要包括资本存量、劳动和电力能源。对资本存量,文献[9]对我国资本存量的估算进行了开创性的研究,直接借鉴其研究成果,并将计算延展到2008年。由于原始数据是以1952年不变价格计算的,为了保证投入产出变量统计口径的一致性,采用GDP平减指数将资本存量换算为以2000年为基期计算的相应数据。对劳动,采用能反映劳动力素质的人力资本变量,15周岁以上人口的平均受教育年限表示劳动力素质(有关劳动力平均受教育年限的具体测算参照文献[11]的做法),将年末从业人员总量乘以15岁以上人口的平均受教育年限即可得到人力资本总量,单位为万人年。对电力能源,采用各省2000—2008年的电力消费量,单位为亿kWh。原始数据源于《中国统计年鉴》(2001—2009)及各省统计年鉴相关年份。表1反映了2000—2008年各省投入产出数据的统计特征。

表1 各省投入产出数据的统计特征描述

3 实证结果及分析

3.1 电力消费效率的演变趋势

3.1.1 基于模型Ⅰ的结果

考虑电力要素投入与资本、劳动等非电力投入要素的互补性,根据模型Ⅰ测算了2000—2008年我国各省的电力能源效率。

图1显示了2000—2008年各省电力消费效率平均值。

图1 各省电力能源消费效率平均值

从省际层面看,排名前5位的省市分别是上海、广东、海南、青海和北京,其中前4个省市在考察期内电力能源消费效率值始终为1,而位列第5的北京除2000年和2002年外,其他年份的效率值也达到了1,整个样本期间其电力能源消费效率的平均值为0.997。排名后5位的省份分别为陕西、贵州、山西、云南和新疆,这5个省份(除山西外都位于西部地区)的平均效率值为0.723,其中陕西的电力能源消费效率值最低,为0.678,其次是贵州,为0.684。

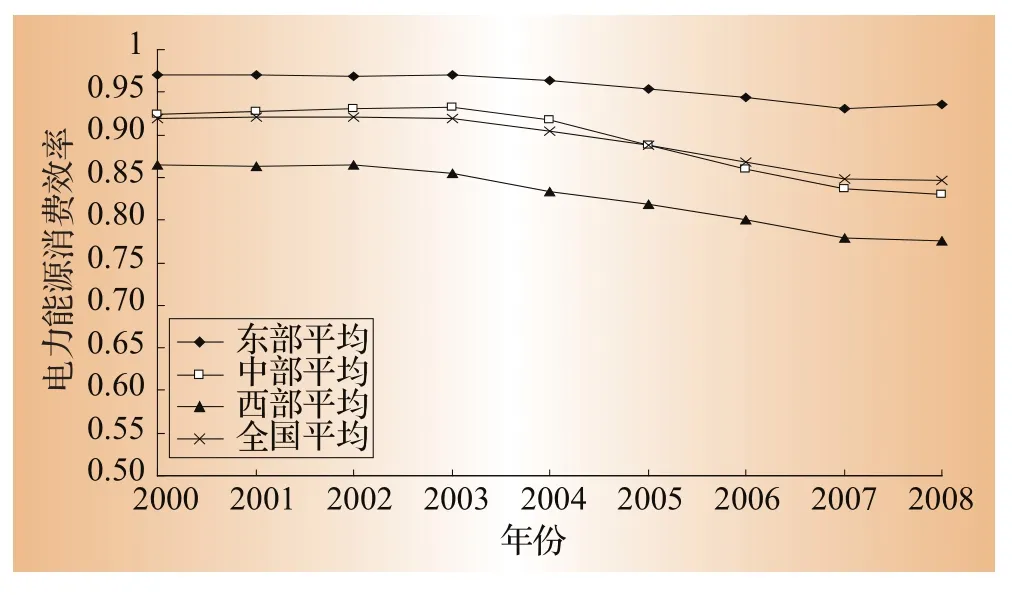

从地区层面看,2000—2008年间我国东、中、西部地区的电力能源消费效率的平均值分别为0.956、0.894和0.828。东部地区的电力能源消费效率最高,其次是中部地区,西部地区的电力能源消费效率最低。图2表明,东部地区的电力能源消费效率值高于全国平均水平;西部地区低于全国平均水平且远低于东部地区;中部地区在2005年前高于全国平均水平,2005年之后却低于全国平均水平。

从全国层面看,2000—2008年间我国电力能源消费效率呈“先上升、再下降”的趋势,电力能源消费效率值从2000年的0.919上升到2002年的0.921,之后从2003年开始出现了缓慢下降的趋势,到2008年这一效率值降为0.893。

图2显示东部、中部、西部几乎存在相同的变动趋势。

图2 基于模型Ⅰ计算的全国及各地区平均电力能源消费效率

3.1.2 基于模型Ⅱ的结果

基于模型Ⅰ测算的电力能源消费效率是一种综合了资本、劳动和电力能源的总的电力能源消费效率,而非单纯的电力能源消费效率,该值可能会高估各省的电力能源消费效率,因此进一步根据模型Ⅱ测算了在产出不变情况下纯粹的电能利用效率。就省际层面而言,位列前5的省市没有变化,而且上海、广东、海南、青海4省仍处于效率前沿,所不同的是位列第5的北京的效率值由原来的0.997下降为0.994;而且电力能源消费效率最低的5省区变为山西、贵州、内蒙古、云南和陕西,其中山西和贵州的效率值最低,分别仅为0.312和0.313。

从区域层面,东、中、西部地区的电力能源消费效率分别从原来的0.956、0.894和0.828下降为0.929、0.799和0.654,而且区域间电力能源消费效率的差异明显增大。中部地区的效率值在2003年以前低于全国平均水平,之后却出现了反超,这很可能是由于西部地区在2003年之后出现的剧烈下降导致全国平均水平的降低造成的。

从全国层面,电力能源消费效率值由原来的0.893降为0.794,这意味着在不增加资本、劳动非电力能源要素投入的情况下,即使减少20.6%的电能投入,仍可以实现既定的产出,可见节电潜力巨大。动态来看,电力能源消费效率呈“先升后降再升”的变动趋势,效率值从2000年的0.82上升到2003年的0.832之后便开始下降直到2007年才止跌反弹,从0.741上升到了2008年的0.75。图3表明各地区呈相同的波动趋势,而且中、西部地区的波动相对更为剧烈。

图3 基于模型Ⅱ计算的全国及各地区平均电力能源消费效率

3.1.3 基于模型Ⅲ的结果

利用模型Ⅲ测算了经济增长条件下各省纯粹的电力能源消费效率,结果见图4。就全国层面平均而言,产出扩张同时电能投入减少10.6%是可以实现的。单纯从节电的角度,这当然远低于模型Ⅱ的水平,但却同时可以实现产出扩张。就各省份来看,上海、广东、海南、青海4省市不存在产出扩张同时电能投入减少的空间,因其一直处于效率前沿,位列第5的北京的这一比例也很小,仅为0.2%,但效率最低的5个省份贵州、山西、宁夏、云南和陕西却可以分别扩大产出并同时节电47%、36.8%、27%、24.7%和23.9%。地区层面依然是东、中、西递减,各自的值分别为0.0301、0.097和0.19,意味着东、中、西部地区的产出扩张和节电潜力分别为3.01%、9.7%和19%。与前2个模型不同,中部地区在样本期内一直高于全国平均水平。

图4 基于模型Ⅲ计算的全国及各地区平均电力能源消费效率

综上分析,我国整体电力消费效率偏低,而且区域差异明显,东部地区相对较高,中部次之,西部最低,而且在资本、劳动等非电力要素投入既定的情况下,当综合考虑经济增长和节约电能双重目标时,基于模型Ⅲ测算的电力能源消费效率值远小于模型Ⅰ和模型Ⅱ测算的结果。但3个模型都表明:上海、广东、海南、青海4省市始终位于效率前沿,而山西、贵州、云南和陕西4省排名总是靠后,表明这4省的节电潜力巨大。

3.2 区域电力消费效率的收敛性检验

上述分析表明中国省际电力消费效率存在差异,并具有很强的地域特征。为了了解这种省际的差异是如何发展的,需要对电力消费效率进行收敛性分析。收敛的基本概念有2种:α收敛和β收敛。β收敛可用来描述地区能效改善速度与初始能效水平之间的负相关,其又可分为绝对β收敛和条件β收敛。传统的Barro回归法对β收敛的检验存在“Galton谬误”问题,β收敛检验的结果不准确,因此采用变异系数测度不同经济增长情景下电力能源消费效率的α收敛情况。

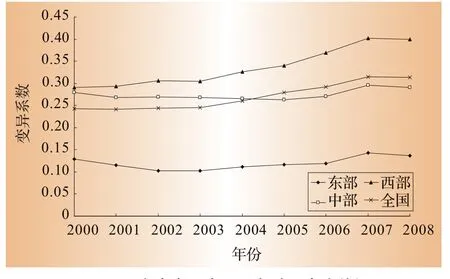

图5反映了既定产出条件下我国整体与东、中、西部三大地区各省的电力能源消费效率的变异系数。

图5 既定产出下全国及各地区电力能源消费效率的变异系数

从图5中可以看出,样本期内全国电能利用效率差异在逐步扩大,尤其2003年以后这种差异更加明显。就各个地区来看,东部地区内部省份之间的电力能源消费效率差异明显小于全国平均水平,以2003年为界,之前电力能源消费效率差异有缩小趋势,之后则出现发散;西部地区内部省份之间的电力能源消费效率差异最大,且一路上升,这可能与西部青海一直处于效率前沿,而其他多数省份电力能源消费效率较低,尤其贵州、云南和陕西电力能源消费效率甚至最低有关;相比中部地区则相对较为平稳,但在2005年之后也出现了发散趋势。

图6反映了在产出增长条件下我国整体与东、中、西部三大地区各省的电力能源消费效率的变异系数。

从全国层面看,2003年之前电力能源消费效率有收敛趋势,但之后却出现发散。东部地区与全国的走势基本相同,只不过变异系数小于全国平均水平。西部地区变异系数依然最大。“十五”期间,国家加快西部大开发,充分发挥西部能源资源优势,积极推进“西气东输”、“西电东送”和“光明工程”的实施,在推动西部地区经济发展的同时,也加剧了地区经济发展和电能利用效率的不平衡。中部地区则出现了波动性收敛趋势。

图6 产出增条件长下全国及各地区电力能源消费效率的变异系数

综上分析,东部地区内部各省份电力能源消费效率差异最小,西部最大,中部介于其中,但无论全国还是地区层面,电力能源消费效率都没有明显的收敛趋势,西部地区内部省份电力能源消费效率差异甚至出现明显扩大的趋势。

4 结论

本文利用DEA模型方法分别测算了2000—2008年中国省际的电能综合效率及不同经济增长条件下单纯的电力消费效率,并对单纯的电力效率的收敛性进行了分析。在资本、劳动等非电力要素投入既定的情况下,当综合考虑经济增长和节约电能双重目标时,基于模型Ⅲ测算的纯粹电力能源消费效率值低于模型Ⅱ测算的既定产出下的纯粹电力效率,更低于模型Ⅰ测算的电力综合效率。总体而言,我国电力能源利用效率水平较低,且省际差异明显。从区域层面看,东部地区电力能源效率最高,东部省份间电力能源消费效率差异最小;西部地区电力能源消费效率最小,且差异最大;中部地区无论电力能源消费效率水平还是电力能源消费效率差异均居中间水平。

由此给出如下的政策建议:首先,由于东部地区电力消费效率最高,其对于提升我国整体电力消费效率具有重要作用,因此要提高我国电力消费效率,必须首先保证东部地区电能利用效率的稳步提高,以产生辐射作用带动中、西部地区电能利用效率的提高;其次,打破区域间壁垒,促进全国区域间的资金、技术、人才流动,加强地区间的交流与合作,制定向中西部倾斜的相关配套政策,扭转近年全国整体以及各个区域内部存在的电力消费效率差距扩大的趋势,特别是加快中西部地区电能利用效率的提升速度,从而促进我国整体电力消费效率更为平衡和稳健的提升;最后,加强国际间的技术交流与合作,学习国外先进的技术和管理经验,同时将我国已应用的节能、节电技术向国外介绍,在此过程中使现有的节能、节电技术不断得到提升,并最终实现我国电力消费效率的提升与改善。

[1]谭忠富,侯建朝,王绵斌.电力能效影响因素的拉氏因素分解模型及实证[J].统计与决策,2008(19):75-77.

[2]杨红亮,史丹.能效研究方法和中国各地区能源效率的比较[J].经济理论与经济管理,2008(3):12-20.

[3]Jinli Hu,Shichuan Wang.Total-factor efficiency of regions in China[J].Energy Policy,2006(34):3206-3217.

[4]魏楚,沈满洪.能源效率与能源生产率:基于DEA方法的省际数据比较[J].数量经济技术经济研究,2007(9):110-122.

[5]师博,沈坤荣.市场分割下的中国全要素能源效率:基于超效率DEA方法的经验分析[J].世界经济,2008,9:49-60.

[6]袁晓玲,张宝山,杨万平.基于环境污染的中国全要素能源效率研究[J].中国工业经济,2009,2(2):76-87.

[7]Banker R D,Morey R C.Efficiency analysis of exogenously fixed inputs and outputs[J].Operations Research,1986(34):513-521.

[8]冯蕾.2005—2007年我国省际能源效率研究——基于DEA方法非意愿变量CRS模型的测度[J].统计研究,2009,26(11):31-36.

[9]张军,吴桂英,张吉鹏,中国省际物质资本存量估算:1952—2000[J].经济研究,2004(10):35-45.

[10]Kankana Mukherjee.Measuring energy efficiency in the context of an emerging economy:the case of Indian manufacturing[J].European Journal of Operational Research,2010(3):933-941.

[11]徐国泉,刘则渊.1998—2005年中国八大经济区域全要素能源效率[J].中国科技论坛,2007(7):68-72.

————不可再生能源