“绿道”理念指导下的森林城市研究初探

——以重庆市都市区绿色空间串联网络规划为例

崔敏,刘文敬

(重庆市规划研究中心 重庆 400011)

1 绿道概述

1.1 绿道的定义

绿道是一种线形绿色开敞空间,通常沿着河滨、溪谷、山脊、风景道路等自然和人工廊道建立,内部设置可供行人和骑车者进入的城市景观游憩线路,是连接主要的公园、自然保护区、风景名胜区、文化景观、历史古迹以及与人口密集地区之间进行连接的绿色纽带,有利于更好地保护和利用自然、历史文化资源,并为居民提供充足的游憩、休闲和交往的空间。

1.2 绿道建设实例

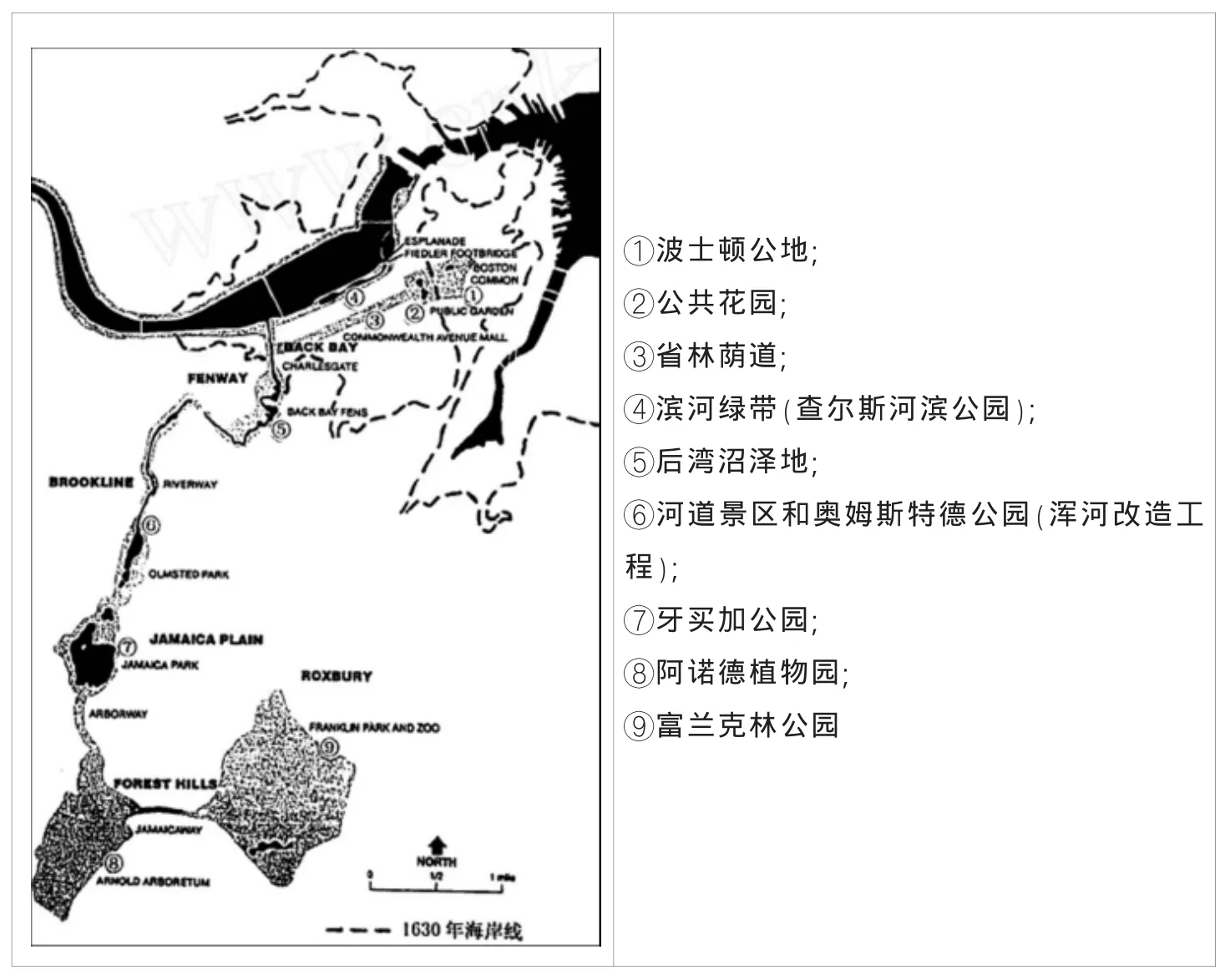

1.2.1 美国波士顿城市公园系统

图1 奥姆斯特德的波士顿公园系统

美国是绿道建设最早的国家。早在1867年,由弗雷德里克·劳·奥姆斯特德(Frederick Law Olmsted)领导设计完成的波士顿公园系统 (Boston Park System)(图1),又称为“翡翠项链”,开创了绿道建设的先河。波士顿公园系统由绿道和绿色空间组成,长达25km,连接了富兰克林公园(Franklin Park),经过阿诺德植物园(Arnold Arboretum)以及牙买加公园(Jamaica Park),到达波士顿公地(Boston Common),同时将河滩地、沼泽、河流和具有天然美的土地都涵括了进去,形成了一连串的绿色空间。

1.2.2 德国斯图加特“绿U”

在德国,绿道成为推动旧城更新的重要手段。于1993年在巴登符登堡州第一届国际园艺展 (暨1993斯图加特国际园艺展)中完成的“绿U”(图2),位于斯图加特市中心城区,占地5.6km2。该项目由汉斯·卢兹(Hans Luz)领导设计,利用新建的公园,把皇家花园、玫瑰石花园、莱符理赦花园、瓦特堡和旗勒斯堡公园的花园绿地以及城市原有的分散绿地连成一个环绕城市东、北、西的长8km的“U型”绿带,并通过这条绿带将市中心由国王大街、王宫广场、王宫花园等组成的步行区以及内卡河沿岸绿地,与周围的原野、果园、葡萄园和森林联系起来,使得斯图加特城市公共空间和绿地形成了一个成“U型”的完整形体系,彻底改善了城市的结构和环境,提高了公园绿地的使用效率。1994年后,这条绿带又往前延伸,把整个城市环绕了起来,形成了长达18km的步行道。

图2 斯图加特"绿U"

1.2.3 德国法兰克福“绿带”

法兰克福绿带(图3)是一条环状的绿道,围绕在法兰克福中心城区周围,占地约8000ha.,几乎占据了法兰克福市区面积三分之一的大小。绿带作为风景保护区,隔离了城市建成区,同时被大面积的自然空间覆盖。同时,绿带还包含了一条长约75km的环城自行车道和一条长约62km的徒步旅行道。为了保障绿带的建设实施,1991年11月14日制订了法兰克福绿带法案,其中针对四个部分进行了限定:绿带宪章、公法保障、土地规划和绿带规划。

图3 法兰克福"绿带"

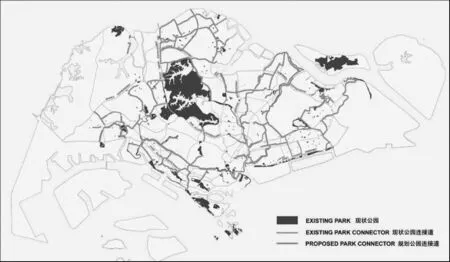

1.2.4 新加坡公园廊道系统规划

早在1991年12月,关于建设公园连接道网络的议案就被新加坡公园城市法委员会认可并通过。1999年,新加坡总规修编明确了公园廊道系统规划(图4)。利用排水渠道、防护绿带和河道系统等,通过连接山体、森林、滨海地区、自然保护区、天然绿地、隔离绿带、主要公园、公共开敞空间、体育休闲场所等,形成通畅的、无缝连接的绿道,为生活在高密度建成区的市民提供足够的休闲娱乐和交往的空间。公园廊道里除了植树种花以外,还设有步行及自行车道,为游览各公园提供了方便,增加了消闲活动空间,美化了排水渠道,更充分利用了土地。

图4 公园廊道系统规划

1.3 绿道的功能

绿道从乡村深入到城市中心区,有机串联各类有价值的自然和文化资源,兼具生态、社会、文化等各种功能。

生态功能:绿道可以为植物生长和动物繁衍栖息提供充足空间,有助于更好地保护生物栖息地,保护自然生态环境;为动物运动提供通道,维护自然界的生态过程;为都市地区提供通风廊道,缓解热岛效应;减轻城市景观的破碎化程度,加强绿地景观的连通性。

社会功能:绿道可以为人们提供更多亲近自然的空间,可供城乡居民安全、健康地开展慢跑、步行、自行车等户外运动,同时提供大量的户外交往的空间场所,增进城乡居民之间的融合和交流。

文化功能:绿道可以保护和利用历史文化遗产,通过将各类有代表性的文化遗迹、历史建筑和传统街区串联起来,使人们可以更便捷地感受城市历史的风采;同时,可以彰显城市的文化魅力,提升城市品位,增强城市景观的美学价值。

2 重庆市都市区绿色空间串联网络规划

2.1 现状评价

重庆市都市区绿色空间格局的分析,一方面包括综合公园、社区公园、专类公园、带状公园和街旁绿地等建设用地内的绿地,另一方面还包括城市绿化隔离带、风景名胜区、郊野公园、森林公园、自然保护区等非建设用地内的绿地。

通过园林部门提供的数据以及地理信息中心对卫星影像图的解析,主城区的公园绿地绝大部分分布于各大山脉及其周边,分析结果表明:

第一,城市绿地分布不均。绿地景观由少数大型、巨型斑块和大量小型斑块构成。重庆主城区巨型和大型绿地斑块沿缙云山、中梁山、铜锣山、明月山四大山脉分布。四山相间,是都市区绿色屏障,绿地景观单个面积相对较大,如自然风景区和森林公园,这些地方占了主城区绿地的绝大部分。而在山脉之间的小型斑块分布零散,中心城区是绿色量低值区,除公园外,绿地面积相当少。

第二,绿地景观的连通性较差,这与绿地景观的斑块组成密切相关。主要原因是重庆主城区大型、巨型绿地斑块沿各大山脉分布,山脉之间相互隔离,而在山脉之间的小型斑块分布零散,没有起到连接巨型和大型斑块的作用。

第三,绿色廊道功能不健全。在进行城市规划与建设时,没有考虑到绿色廊道的这一生态要求,一方面大部分道路仅对其两侧进行绿化,没有形成一定的宽度,另一方面对长江、嘉陵江及十多条溪河两岸的绿地也未进行有效的保护。因此,绿色廊道由于没有足够的宽度,不能充分发挥出应有的生态功能,这样就使得城区内的各绿色斑块之间及其与城外的大型自然斑块之间缺少必要的联系。

2.2 规划原则

重庆市都市区绿色空间的串联规划应该遵循如下原则:生态性、连通性、安全性、便捷性、可操作性和经济性。

生态性原则。以支持构建生态安全格局、优化城乡生态环境为基础,充分结合现有地形、水系、植被等自然资源特征,避免大规模、高强度开发,保持和修复绿道及周边地区的原生生态功能,保持和改善重要生态廊道及沿线的生态功能和城市景观,发挥绿道作为生物廊道的作用,为生态环境的改善和物种多样性的修复提供生境。

本土性原则。充分挖掘和突出地方人文特色,立足于地方历史文化遗迹的有效保护,并结合各条绿道的自然特色,因地制宜地采取有效措施,优先选用具本地特色的优良树种和铺装材料,发挥绿道沟通与联系自然、历史、人文节点的作用,展现地方特色。

多样性原则。结合地方资源环境等基础条件,根据不同文化层次、职业类型、年龄结构和消费层次人群的需求,打造形式多样、功能类型各异的绿道,展现不同的目标和主题,体现多样化。

安全性原则。突出以人为本,以慢行交通为主,避免与机动车的冲突,通过完善绿道中的标识系统、应急救助系统等与游客人身安全密切相关的配套设施,充分保障游客的人身安全,体现绿道的人性化特征。

便捷性原则。充分利用现有的山体、水系和道路,结合城市绿地系统规划,将自然郊野绿道、滨水绿道、沿街绿道、休闲绿道等贯通成网络布局。为方便居民和游客进出,应提供与绿道相适应的机动交通支撑体系,加强绿道网与公共交通网的衔接,结合城市公交系统设置出入口,方便人流进出绿道网络。

可操作性原则。绿道的规划设计具有实用性,根据当地的实际情况,尽量结合现有的滨水路径、乡村小道和道路两侧等设施进行布置,既要易于施工建设又要方便后期的维护管理。

经济性原则。绿道规划建设的新增设施应合理利用具有优良性价比的、体现绿色、环保、节能、低碳要求的新技术、新材料、新设备。

2.3 绿道类型

都市区绿色空间串联网络规划中主要涉及到以下6种类型的绿道:

第一,与山脊结合的绿道。通常沿着山脊线设置,具有生态功能的自然廊道,用于野生动物迁徙和物种交换。沿建成区外的山脊线设立的绿道,通过对动植物栖息地的保护、创建、连接和管理,来维育生态环境和保障生物多样性,控制范围宽度一般不小于200m;依托建成区周边的开敞绿地等建设的绿道,旨在为人们提供亲近大自然、感受大自然的绿色休闲空间,控制范围宽度一般不小于100m。

第二,与水域结合的绿道。通常沿着河流和溪谷,具有生态功能的自然廊道。依托长江、嘉陵江(常年水位线)建设的绿道,两侧控制范围宽度为各为20~50m;依托二级支流的干流建设的绿道,两侧控制范围宽度为20~50m,该区域内要保护原有的状况和自然形态,对已有人为破坏的必须进行生态恢复,禁止破坏生态环境的开发建设行为,同时应开辟为绿化用地,作为绿色走廊带和沿河步行道。

第三,与快速路网结合的绿道。通常以城市快速路、主干路道路绿化为骨架设置的绿色廊道。外环高速公路两侧50~80m和内环快速路两侧10~30m设置绿道;主城两环之间高速公路两侧建设80m绿化大道。

第四,沿街绿道。主干路绿道的控制范围为红线宽度的15%~30%,一般不小于5.5m。一条沿街绿道的基本设计原则包括:1.5m宽的步行道,2m自行车道和2m宽的植物带,所以路边道若小于5.5m不适合做绿道。

第五,步行道绿道。沿步行道绿道的控制范围宽度一般不小于3m。一条步行道绿道的基本设计原则包括:1.5m宽的步行道和1.5m宽的植物带,所以步行道若小于3m,不适合做绿道。

第六,游憩娱乐性休闲绿道。依托城市公园绿地、人文景区、城市广场设置的绿道,为人们慢跑、散步等提供场所,控制范围宽度一般不小于20m。

3 结语

通过都市区绿色空间串联网络规划,在“绿道”理念的指导下,从分宏观、中观、微观三个层面整合绿色斑块的空间结构,不仅加强中心城区范围内各绿色斑块的链接,同时与城市绿化隔离带、风景名胜区、郊野公园、森林公园、自然保护区等非建设用地内的绿地斑块连接起来,优化改善绿色空间格局。保护四山林地、嘉陵江、长江以及二级河流两岸的植被,降低绿地景观破碎化程度,构建与重庆市地形特征相适应的绿色空间体系,改善生态环境,促进森林城市的建设。

[1]施瓦茨编,弗林克,西恩斯.绿道规划·设计·开发[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[2]傅伯杰,陈利顶,马克明,王仰麟,等.景观生态学原理及应用[M].北京:科学出版社,2001.

[3]苏伟忠,杨英宝.基于景观生态学的城市空间结构研究[M].北京:科学出版社,2007.

[4]段进.城市空间发展论[M].南京:江苏科技出版社,1999.

[5]刘滨谊,余畅.美国绿道网络规划的发展与启示[J].中国园林,2001,(6).

[6]刘东云,周波.景观规划的杰作——从“翡翠项圈”到新英格兰地区的绿色通道规划[J].中国园林,2001,(3).

[7]金经元.奥姆斯特德和波士顿公园系统[J].城市管理,2002,2(62).

[8]俞孔坚.生物保护的景观生态安全格局[J].生态学报,1999,19(9):8-15.