广州市土地利用与生态环境协调发展评价研究

王枫,叶长盛

(1.华南农业大学公共管理学院,广州510642;2.东华理工大学地球科学与测绘工程学院,江西抚州344000)

改革开放以来,广州经济保持了高速增长的势头,国民经济和各项事业取得了巨大成就。城市土地利用作为当今经济社会中最活跃和最普遍的活动[1],对广州经济社会发展具有重要的贡献作用,单位土地面积财政收入从1995年末的134.17万元/km2提高到2007年末的1 128.53万元/km2,年均增长57%。但是与此同时,由于对社会经济发展的过分强调,人类对土地资源的干预程度也越来越大,使得土地利用方式发生巨大改变[2],导致目前城市水质污染、固体废弃物污染、酸雨污染、土壤污染、水土流失等一系列生态环境问题越来越严重,已经成为制约广州经济社会可持续发展的“瓶颈”。

区域土地利用与生态环境的关系问题一直是学界关注的问题之一[3-4]。围绕此课题,国外相关研究多侧重区域土地利用变化的生态环境效应[5-7],并已涉及到二者之间定量关系的研究[8]。国内研究则更注重于运用实例对土地利用覆被的变化过程、驱动机制及预测模型进行探讨[9-11]。近年来,随着我国新一轮土地利用总体规划工作的展开,土地利用与生态环境关系协调的研究正成为国内研究的前沿和热点,但多数研究侧重于土地利用与生态环境关系协调的定性分析[12-14],针对某一单一城市采用系统分析法对综合土地利用与生态环境动态耦合机理的研究成果基本缺乏。本文正是基于这种思想,以广州市为研究区域,在对土地利用综合水平与生态环境综合质量进行测度的基础上,结合协调发展系数、动态和静态协调度,构建土地利用与生态环境发展的15种模式,以准确定位和描述广州市不同时段土地利用与生态环境的运行发展轨迹,企图为该区域制定土地利用与生态环境的协调发展政策提供决策参考。

1 土地利用与生态环境协调发展评价指标体系的建立

本文从土地利用与生态环境交互胁迫的作用机理出发,基于协同系统分析视角,遵循整体性、科学性、层次性、可行性等原则,利用CNKI数据库对近年来有关土地利用与生态环境的设计指标进行频度统计,选出研究者使用频率较高的指标,建立指标体系。

土地利用和生态环境子系统发展水平的评价涉及资源、经济、社会和环境因素等各方面,包括众多因子。本文从土地利用结构、土地投入强度、土地利用程度和土地利用效果4个层面11项指标来刻画土地利用系统综合水平[15],从生态环境压力、生态环境状态和生态环境响应3个层面12项指标建立反映生态环境综合发展水平的指标体系[16](表1)。

表1 土地利用与生态环境协调发展系统指标体系

2 广州市土地利用与生态环境综合发展水平的测度

求土地利用、生态环境两个系统的协调度值,首先要计算出两个系统的综合发展水平指数,为尽量减少人为因素,本文采用主成分分析法(Principal Component Analysis,简称PCA法)对两个系统综合发展状况进行定量评价,其突出优点在于对各原始指标的权数确定不带有人的主观意识,比较客观科学,从而提高了评价结果的可靠性和准确性。主成分分析的具体步骤参见文献[18],由于指标的同趋势化是运用该方法的重要步骤,所以需将评价指标中的适度和逆向指标正向化。本文采用的指标正向化[19]方法如下:

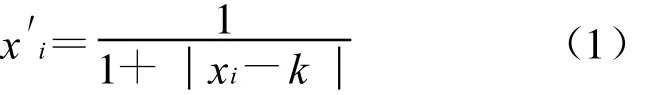

①对于适度指标,可通过下面公式将其转换为正指标:

②对于逆指标,正向化处理公式为:

式中 ,A 取值为1,10,100,1 000,…,根据各个指标最大值的差异来确定。如果指标最大值介于0~10(不含10),则 A取值1;如果指标最大值介于10~100(不含100),则A取值10;如果指标最大值介于100~1 000(不含1 000),则 A取值100;依此类推。本研究中将未利用地比例、单位面积工业废水排放量、单位面积工业废气排放量、单位面积工业固体废弃物产生量以及水土流失面积比例认为是逆指标,对其进行了正向化处理。

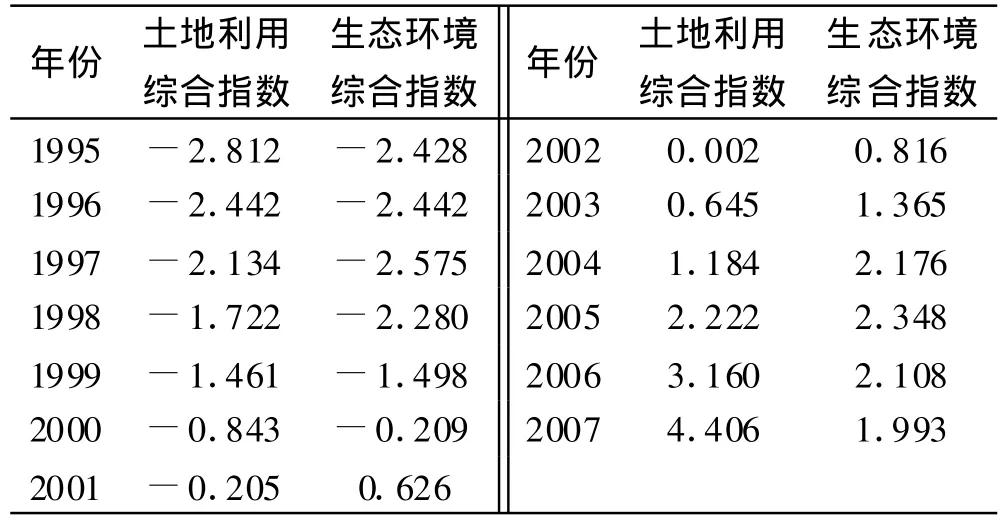

指标正向化后按照主成分分析步骤经SPSS 13.0软件处理计算得到广州市1995-2007年间的土地利用与生态环境综合指数(表2)。

表2 土地利用与生态环境综合评价指数

广州市土地利用与生态环境综合指数表明,13 a间土地利用综合指数总体呈现出逐年上升趋势,但土地利用对生态环境综合指数表现出的颉颃作用也是显然的。按照土地利用与生态环境的交互作用机理可以将其分为三个阶段:第一阶段(1995-1997年),土地利用综合指数逐渐增加,生态环境综合指数略微下降,表现出与之相反的发展趋势,土地利用对生态环境表现出一定的颉颃作用;第二阶段(1998-2005年),土地利用与生态环境综合指数都表现出逐渐增加的趋势,生态环境综合指数 2005年达到最大值(2.348),两者的发展趋势具有一致性;第三阶段(2006-2007年),土地利用综合指数迅速增加,2007年土地利用综合指数达到了最高值(4.406),生态环境综合指数表现出与之相反的发展趋势,土地利用对生态环境表现出显著的颉颃作用。

3 广州市土地利用与生态环境协调发展模型构建与分析

协调发展是以实现人的全面发展为目的,通过区域内的人口、社会、经济、科技、环境、资源等六大系统及各系统内部各元素间的相互协作、相互配合和相互促进而形成的社会发展的良性循环态势[20],是一种动态的发展系统。本文引入协调发展系数、动态和静态协调度函数来定量衡量协调发展程度,以此为基础归纳出广州市土地利用与生态环境的发展模式。

首先对土地利用综合指数、生态环境综合指数进行回归分析,建立回归模型以求得与生态环境(土地利用)相协调的土地利用综合指数(生态环境综合指数),然后再进行静态和动态协调度的计算;最后,对所得结果进行分析。

3.1 回归模型的建立

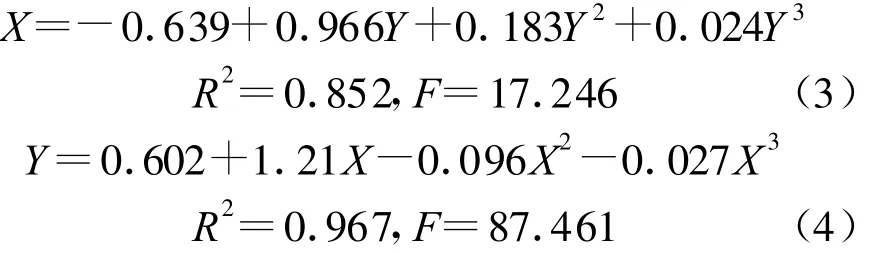

运用SPSS 13.0对土地利用和生态环境综合指数数据进行回归分析,建立回归方程:

式中:Y——生态环境的综合发展水平;X——土地利用的综合发展水平,都经过了显著性水平为0.001的检验假设,方程显著有意义。从中可以看出土地利用综合水平和生态环境综合发展水平并没有表现出典型的倒“U”型曲线关系而是表现三次曲线关系,由此也可以说明在不同区域,由于环境政策、区域发展模式等方面的原因,环境库兹涅茨倒“U”型演变曲线可能呈现出多样性特征。

佛经汉译运动中,占主导地位的是外来译者。据孔慧怡(2005:63)估算,外来译者和本土译者的比例约是10:1。从主译者影响力来看,在外来译者占主导地位的主流之中,本土译者地位呈逐渐上升的趋势。梁启超(2014:168)认为,自汉迄唐,六百余年间,佛经翻译译者模式大致可分三期:“第一,外国人主译期。第二,中外人共译期。第三,本国人主译期。”至于这三阶段合作的具体情形,《宋高僧传》有云:

3.2 静态协调度和发展模型的构建

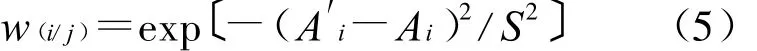

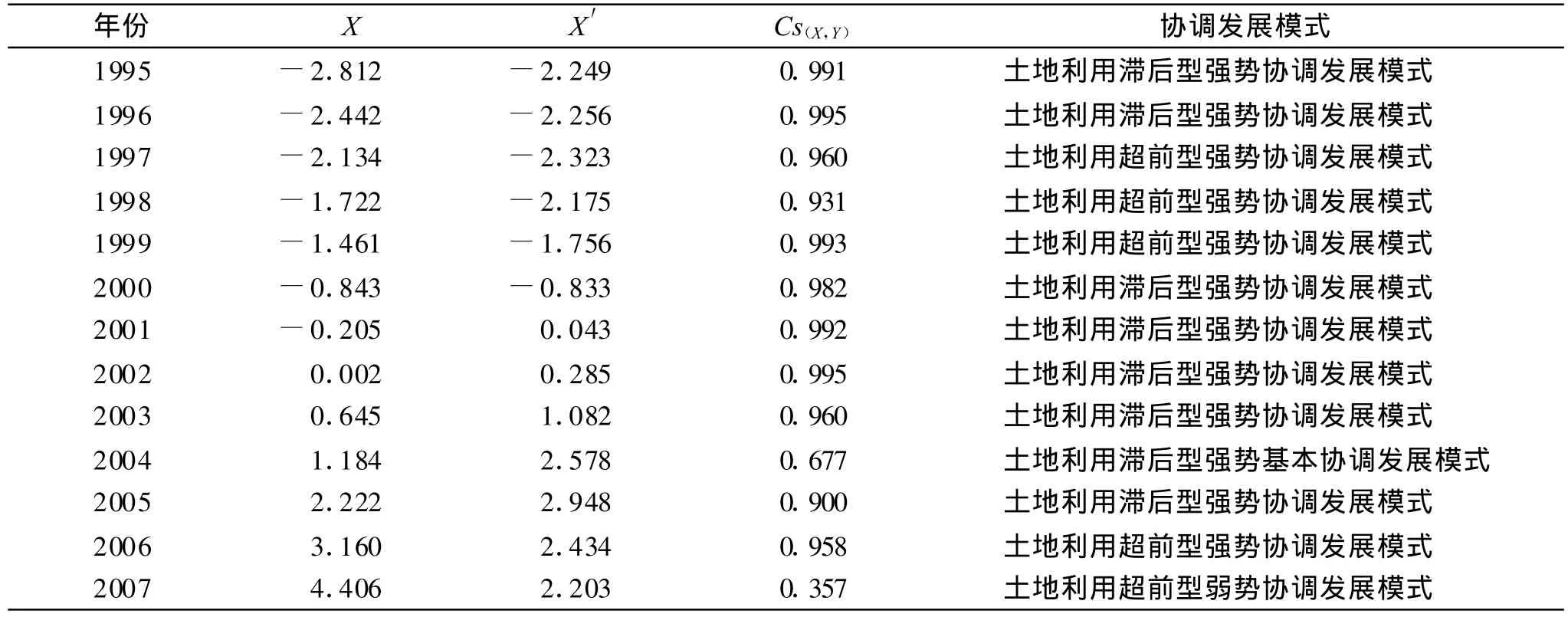

然而,由于协调系数只是反映了一个系统对另一个系统的单向协调发展程度,并不能反映系统间的协调发展程度,所以引入静态协调度函数[21]:

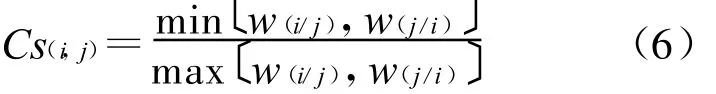

静态协调度函数的大小表示土地利用与生态环境两系统间的协调发展程度,把土地利用的实际指数和与当年生态环境相协调的土地利用指数进行比较,可以判断当年土地利用与生态环境的发展程度,结合两者的发展水平及前人的研究成果作者将其归纳为15个系统发展模式标准(表3)。

值得说明的是此划分标准只是相对的,如此划分的目的主要是为了研究广州市近期土地利用与生态环境的发展模式轨迹,以期为政府部门制定宏观决策和实施管理提供参考。

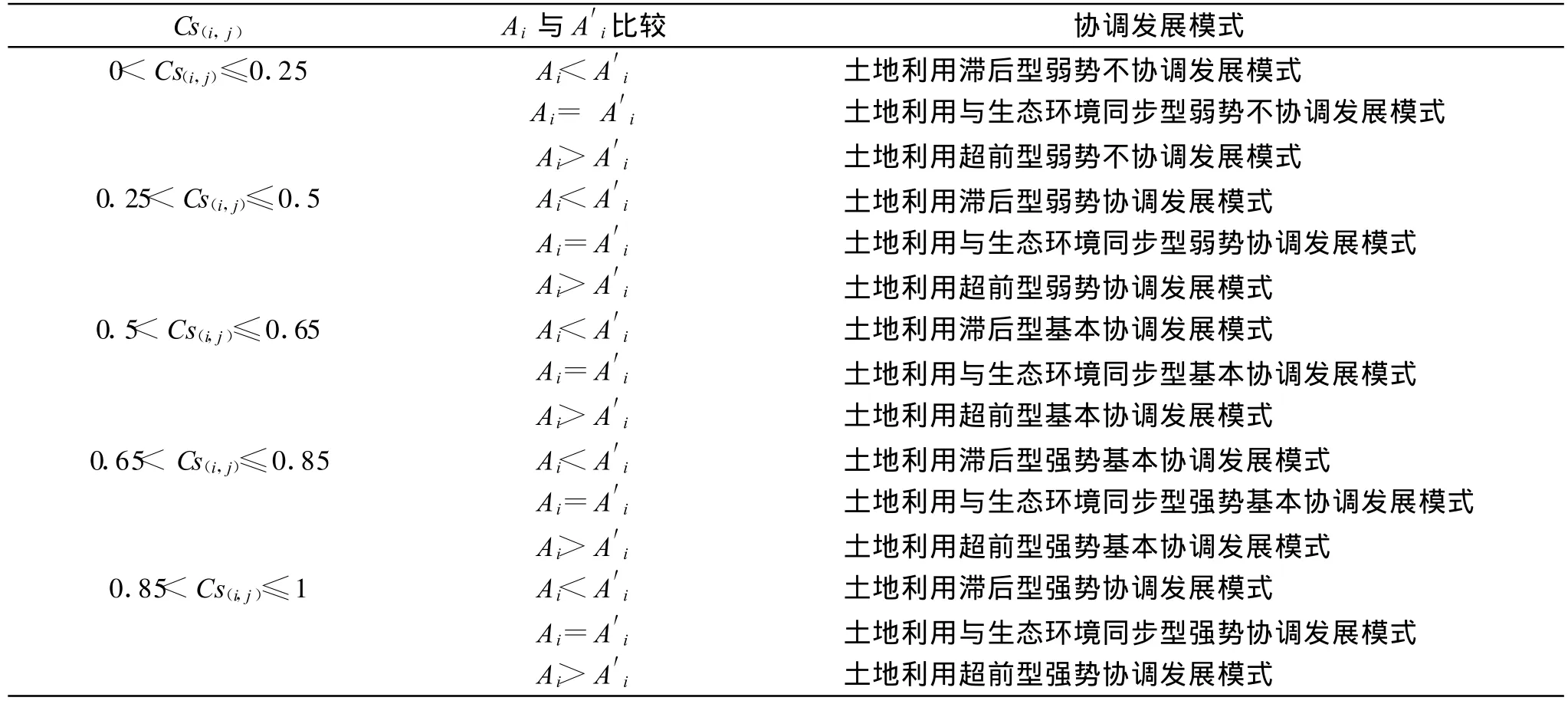

将广州市1995-2007年的生态环境综合指数Y代入式(3)得到相关协调值X′,再把所得数据代入式(5)、(6)得到土地利用与生态环境的静态协调度函数值。根据上述发展模式标准可以得到广州市13 a间土地利用与生态环境的发展模式表(表4)。

表3 土地利用与生态环境协调发展模式标准

表4 广州市1995-2007年土地利用与生态环境协调发展状况

根据表4分析,由于政策法规、城市建设、资源条件等因素的综合作用,广州市土地利用与生态环境协调发展的演化过程在近13 a间总体呈现出4种发展轨迹。

第一阶段:1995-1996年,表现为土地利用滞后型的强势协调发展模式稳定的过程。1995年和1996年实际土地利用综合指数分别为-2.812和-2.442,接近于生态环境所要求的土地利用综合指数(分别为-2.249和-2.256),土地利用与生态环境呈现出强势协调发展模式。此阶段土地开发利用速度滞后于生态环境建设,土地利用对生态环境的颉颃作用仍在生态环境的承受范围之内。

第二阶段:1997-1999年,表现为土地利用超前型的强势协调发展模式稳定的过程。这一阶段实际土地利用综合指数均大于生态环境所要求的土地利用综合指数,土地开发利用的速度已经影响了生态环境的建设。

第三阶段:2000-2005年,土地利用滞后型的协调程度有所降低的过程。2000-2003年实际土地利用综合指数均接近于生态环境所要求的土地利用综合指数,两者呈现出强势协调发展模式。2004年实际土地利用综合指数(1.184)与生态环境所要求的土地利用综合指数(2.578)的差距增大,两者的协调水平有所降低,呈现出强势基本协调发展模式。此后,实际土地利用综合指数与生态环境所要求的土地利用综合指数的差距有所缩小,土地利用与生态环境发展表现出由强势基本协调发展模式到强势协调发展模式的转变。此阶段实际土地利用综合指数均低于生态环境所要求的土地利用综合指数,土地开发利用对生态环境的影响减小,回到生态环境的承受范围之内。

第四阶段:2006-2007年,土地利用超前型的协调程度有所降低的过程。2006年随着实际土地利用综合指数的增加和生态环境所要求的土地利用综合指数的降低,实际土地利用综合指数(3.16)高于生态环境所要求的土地利用综合指数(2.434),土地利用与生态环境发展转变为土地利用超前型强势协调发展模式。2007年,实际土地利用综合指数进一步增大,达到13 a来的最高值(4.406),与生态环境所要求的土地利用综合指数(2.203)的差距也进一步拉大,土地利用与生态环境表现出了土地利用超前型弱势协调发展模式。可以预测,未来几年内生态环境对土地利用的支撑作用会减弱,生态环境问题将会限制土地的开发利用,所以强化环境保护治理、协调土地利用与生态环境建设就成为未来土地管理的中心工作。

3.3 动态协调度的计算

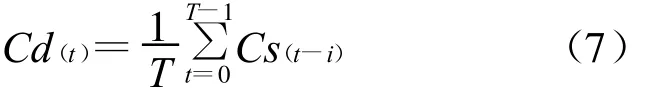

反映两系统间相互协调发展程度的动态协调度Cd(t)的计算公式如下[21]:

其中 ,0<Cd(t)<1;Cs(t-T+1),Cs(t-T+2),Cs(t-1),为系统在(t-T)-t这一时段中各个时刻的静态协调度。设t2>t1(任意两个不同时刻),若Cs(t2)≥Cs(t1),则表明系统一直处于协调发展的轨迹上。

结合图1分析,土地利用与生态环境的动态协调指数1995-2007年整体呈现出下降的态势,说明广州市土地利用与生态环境逐渐在偏离协调发展的轨迹。

图1 土地利用与生态环境动态协调度变化

4 结论

(1)土地利用与生态环境相互影响、相互制约、相互促进。尽管目前对土地利用与生态环境关系协调的研究已经取得了较大进展,但对综合土地利用与生态环境动态耦合机理的研究尚未给予足够的关注。基于土地利用综合水平、生态环境综合质量评价基础之上的协调发展模型,能够实现土地利用与生态环境两系统间协调发展状况的定量评价,可信度较高,可操作性较强。

(2)1995-2007年广州市土地利用与生态环境之间的发展模式以强势协调为主,总体经历了土地利用滞后型强势协调发展模式到土地利用超前型强势协调发展模式再到土地利用超前型弱势协调发展模式的演化过程;土地利用与生态环境的动态协调度整体呈现出下降的态势,二者逐渐在偏离协调发展的轨迹。

(3)建议广州现阶段土地资源开发要在控制建设用地规模、提高工业用地集约利用水平的同时,注意经济结构优化,通过科技创新,降低能耗,加大对环保科研的资金投入,发展清洁生产和循环经济,促进土地资源的可持续利用。

(4)鉴于数据的缺省,仅从纵向的角度整体上对广州市土地利用与生态环境协调发展状况进行定量评价,未对广州市各区域土地利用与生态环境协调发展状况的好坏进行评价,也未与其他大城市进行横向对比分析以找准差距,待继续深化研究,这对广州市土地资源的可持续利用是非常有意义的。

[1] 骆东奇,姜文,周心琴,等.重庆市土地利用与经济发展耦合关系分析[J].国土资源科技管理,2007,24(4):67-71.

[2] 杨凯,曾永年,历华.湘西山区土地利用变化及其生态环境效应研究:以张家界市永定区为例[J].水土保持通报,2007,27(6):178-183.

[3] 李边疆,王万茂.区域土地利用与生态环境耦合关系的系统分析[J].干旱区地理,2008,31(1):141-148.

[4] 王兰霞,李巍,王蕾.哈尔滨市土地利用与生态环境物元评价[J].地理研究,2009,28(4):1001-1010.

[5] Sullivan A,Ternan J L,Williams A G.Land use change and hydrological response Camel catchment,Cornwall[J].Applied Geography,2004 ,24(2):119-137.

[6] Woomer P L,Tieszen L L,Tappan G,et al.Land use change and terrestrial carbon stocks in Senegal[J].Journal of Arid Environments,2004,59(3):625-642.

[7] Upadhyay T P,Sankhayan P L,Solberg B.A review of carbon sequestration dynamics in the Himalayan region as a function of land-use change and forest/soil degradation with special reference to Nepal[J].Agriculture,E-cosystems&Environment,2005 ,105(3):449-465.

[8] Kalnay E,Cai M.Impaction of urbanization and landuse change on climate[J].Nature,2003 ,423:528-531.

[9] 后立胜,蔡运龙.土地利用/覆被变化研究的实质分析与进展评述[J].地理科学进展,2004,23(6):96-104.

[10] 郭笃发.利用马尔科夫过程预测黄河三角洲新生湿地土地利用/覆被格局的变化[J].土壤,2006,38(1):42-47.

[11] 王介勇,刘彦随.三亚市土地利用/覆被变化及其驱动机制研究[J].自然资源学报,2009,24(8):1458-1466.

[12] 杨伟,谭勇,周雪芹,等.协调土地利用与生态环境建设研究方法探讨:以重庆市璧山县为例[J].西南师范大学学报:自然科学版,2006,31(5):190-195.

[13] 刘海,邓文胜.孝感市土地利用与生态环境建设协调发展研究[J].国土与自然资源研究,2007(4):41-42.

[14] 郑晓非,张志全,胡远满,等.辽宁省土地利用与生态环境协调发展研究[J].水土保持研究,2008,15(4):212-215,219.

[15] 邓楚雄,谢炳庚,吴永兴,等.长沙市土地利用与经济协调发展定量评价[J].经济地理,2008,28(4):677-681.

[16] 陈兴雷,李淑杰,郭忠兴.吉林省延边朝鲜自治州土地利用与生态环境协调度分析[J].中国土地科学,2009,23(7):66-70,78.

[17] 杨鹏,陆宏芳,陈飞鹏,等.1995至2004年广州土地利用格局变化与驱动分析[J].生态环境,2008,17(3):1262-1267.

[18] 林海明,张文霖.主成分分析与因子分析的异同和SPSS软件:兼与刘玉玫、卢纹岱等同志商榷[J].统计研究,2005(3):65-69.

[19] 李小玉,肖笃宁,何兴元,等.中国内陆河流域绿洲发育度的综合评价[J].地理学报,2006,61(8):855-864.

[20] 王国维.协调发展的理论与方法研究[M].北京:中国财政经济出版社,2000.

[21] 李艳,曾珍香,武优西,等.经济-环境系统协调发展评价方法研究及应用[J].系统工程理论与实践,2003(5):54-58.