感官海岸 英国布莱登

李桐豪

布莱登,这个英国东南方海滨小镇因葛林的小说《布莱登棒棒堂》而出名,但它更为人所知的乃是天体营、海滨儿童乐园、炸鱼薯条和灿烂阳光。石砾海滩t-,辣妹懒洋洋地做日光浴,锻炼得固若金汤的男子沿海岸线征友,在感官海岸上,空气中的快乐和笑声始终和开水一样沸腾着。

初夏的阳光……清凉的海风、假日的人群。这些人从维多利亚车站搭每5分钟一班的列车涌向这儿,他们站在市区的小电车上,摇摇摆摆地经过女王路,然后整堆人乱哄哄地下车,走进那新鲜亮丽的空气里去……小说家葛林(Graham Green)在《布莱登棒棒糖》(Brighton Rock)如此描写布莱登。

这个滨海小镇堪称伦敦人的后乐园,它与伦敦仅一小时车程,近得像是办公室走到阳台抽一支烟。会议室、电脑桌前,谁要觉得烦了,便扯下领带、脱下高跟鞋,跳上一列开往布莱登的火车,在海边耗一个下午,然后若无其事地返回伦敦。当然了,前往布莱登也不单只有维多利亚车站可以搭车,由St.Panoras火车站出发,欢乐的假期,一样殊途同归。

幔火车

St.Pancras火车站被罩在一个巨大的玻璃帷幕里,阳光一桶一桶倒进来,月台上一男一女拥抱的雕像,二战时期的复古衣着,有种乱世浮生的味道,但浪漫情怀电仅止于这角落。开往欧陆的欧洲之星、英国国铁、伦敦地铁……不同的大众运输系统在此交会,车站动线紊乱,标示不明确。跑错了月台,车票咻一声给吸入闸口再也出不来了。请求工作人员协助,貌似憨豆先生的中年人双手一摊,说这不干他的事,要我再去买一张票。“出站有时验票,有时不要,我都被搞混了!这不合理,这完全是抢劫!Robbery!”我在大庭广众之下提高了音量,为了钱,我什么丢脸的事都做得出来。

英国人楞了一下,然后默默打开闸口,在垃圾桶一样的纸篓翻出我那一张车票。“你赢了”他说。折腾到地老天荒,结果还是赶上火车。误点40分钟的火车。

慢火车,慢慢晃过去。车上空档拿来温习《布莱登棒棒糖》,正好。

小说写少年品基争夺角头老大,凶猛如动物,杀人灭口在先,诱娶16岁的目击证人少女罗丝在后。他对婚娴的畏惧,使他不得不哄骗妻子自杀。小说写人性的凶狠与无明,也记录着布莱登海边的美好生活。“码头柱上闪着银色的新漆,奶油色的房子一路向西迤逦,像一幅维多利亚时代褪色的水彩厕……乐队奏着乐,海滨下方的花园百花盛丌,一架飞机曳着什么有关健康的标语飞过天空。”

跳下火车,也就跳进了葛林的小说世界。卒气像擦得晶亮的玻璃一样,游客们争先恐后奔向海洋的怀抱、寻找笑卢的来源,就能轻易找到小说中的皇宫码头(PalacePier)

皂宫码头又称布莱登码头(Brighten Pier),于1899年5月开放。那时候,人类发现海水浴的疗效未满百年,布菜登由小渔利转型成观光小镇,但人们也不知道去海边到底能十啥,他们在此盖歌剧院、赌场,把城市那一套全搬到海边来。硕大的鹰架自海面拉拔而起,碰碰车、鬼屋、旋转木马等游乐设施在阳光下闪闪发亮,神奇得宛如一则童话。

天休营

岸上看风景,看人也被观看。绅士、仕女、工人……沙滩上,既定的阶层全被打破,年轻健美者据地为王。比基尼女孩躺在砾地上做日光浴,少年们如希腊石雕那样敞着壮阔胸怀,在女孩身边徘徊,彼此视线闪躲追击着。坐下来还不到5分钟,我便已经察觉到那空气中的荷尔蒙如开水一样煮沸着。

布莱登不该是这样的。它属于炸鱼薯条、啤酒泡沫、阳光,是任何一种属于感官的短暂快乐。

南皇宫码头往东边走,就是天体营。

布莱登是同性恋者的天堂,按人口比例换算,每4个人就有一个Gay或Lesbian,橱窗里展示着最妖艳的衣裳,派对和舞会始终无所不在。每个人都在追寻自己的海滩,锻练得同若金汤的男子沿海岸线征友。而我,不断地在Grant饭店、赛马场,每一个小说里出现的景点打卡。看看手表,下午两点,我要做的那件事情,还要6个小时之后才能达成。

皇家阁

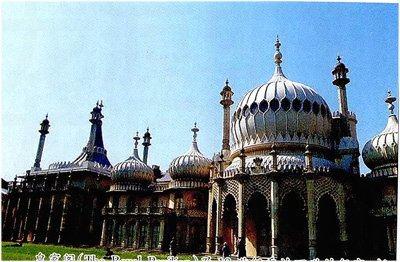

时间还早,横越马路到Grant饭店,企图抄近路到皇家阁(The Royal Pavilion)。这座18世纪乔治四世的行宫,耗费近40年才竣工,如同泰姬玛哈陵一样的外观颇有异国情调。弯弯曲曲的巷弄纷繁如掌纹,糖果店、服装店、画廊,色泽华丽如迷魂阵,置身其中,顿时茫茫然不知所措。这个叫做北街(North Street)的地方是布莱登的商业中心,往北是北巷(NorthLaine),往南是The Lanes,往曲则可抵达丘吉尔广场(ChurchillSquare)。从一家旧书店出发,绕了一圈又回到原点。阳光令人晕眩,看到橱窗里挂着美丽床单,黄澄澄的光线洒在蓝白条纹床单上,好像躺在上头就会有一个美好的睡眠,我望着床单迷惘一阵子,再回过神,手中已经多了一个提袋。

我必须坐下来,恢复理智,不然可能连枕头、棉被都要给扛回家了。闪进了杰米奥利佛的餐厅“杰米的小意大利”(Jamles Italian)。点了冰镇橄榄、炸花枝和冰啤酒,橄榄清脆开胃,花枝鲜甜弹牙,咀嚼几口,海鲜的芬芳溢满口腔,味道层次分明,夏天本来就该这样吃。

等天黑,重返皇宫码头。人行道上搭起了帐篷,大队人马打光架灯,惨白光线下一张沙发分坐两个人。凑过去一看,原来是英国最夯的网络节目“大沙发”(http://www.thebigsofa.com/index.html)。每个人皆可现场报名,抽个题目,我的妈妈、宗教观、最惨烈的分手……题目天马行空,准备好了,与主持人坐在沙发上,五四三二一,开麦拉,面对镜头侃侃而谈。谁都想像大明星一样被注目着,谁都有想被深刻理解的需要和冲动。

聂鲁达

回到皇宫码头,在甲板摆上棒棒糖,拍照,黄昏的布莱登棒棒糖。照片附加在电子邮件转寄给远方的友人。完事了,再搭火车返回伦敦,一切都像没发生一样。

沿着一道斜坡返同火车站。自高处回头眺望,遭逢大火的西码头荒废在海面上,被锈蚀地只剩下骨架的建筑主体仿佛一只搁浅的鲸鱼,黄昏里旋转木马空洞地旋转着,手风琴声音在风中飘荡,感觉只是离开一下下,阳光却已经老了许多。

黄昏的码头、轮船气笛、起雾的地平线,没有谁比诗人聂鲁达更适合当下,脑海蹦出一大段文字:“有时我在清晨苏醒,我的灵魂甚至还是湿的。远远的,海洋鸣响并发出同声。这是一个港口。我在这里爱你。”

编辑/唐馨