功能性室性期前收缩的形态及临床意义

郑秀玉

室性期前收缩是临床上常见的心律失常,它可出现在器质性心脏病患者,亦可见于正常人。怎样识别室性期前收缩是功能性 (良性)或器质性 (恶性),寻找室性期前收缩的病因、发生机制、选择治疗方案及预后判定,是内科医生经常遇到的难题。本研究从动态心电图角度探讨室性期前收缩的发生率及其临床意义,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取 2010年 4—7月到本院动态心电图室做24h动态心电图的病人中诊断为室性期前收缩的病人作为研究对象,本试验入选病人共 144例,年龄 28~80岁。按照 X线胸片、常规 12导联心电图、心脏彩超、心导管检查、阿托品试验、血压及实验室检查确诊有无器质性心脏疾病分为 A、B两组,无器质性心脏病者为 A组 (60例),有器质性心脏病者为 B组 (84例)。

1.2 方法 用上海群天公司生产的模拟十二导联动态心电图机进行 24h动态监测。为了不影响身体活动,佩带记录仪时将肢体导联的位置移到左肩、右肩、左下腹和右下腹,胸部导联V1~V6的位置和标准12导联的位置相同。日常起居应与佩带前一样,嘱受检者应做适量运动。根据病情和检查目的,住院病人可慢步、上下楼等;也可选择可能诱发疾病发作的较为剧烈的运动,以便观察运动量与心律失常的关系,供医生诊断参考。病情严重者应遵循医生吩咐。为了提高记录质量,嘱受检者检查日不能洗澡、避免出汗,远离磁场较大区域。对入选病人测量室性期前收缩 QRS的时限、振幅、形态,并对两组病人进行比较。

1.3 统计学方法 计数资料采用 χ2检验,以 P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

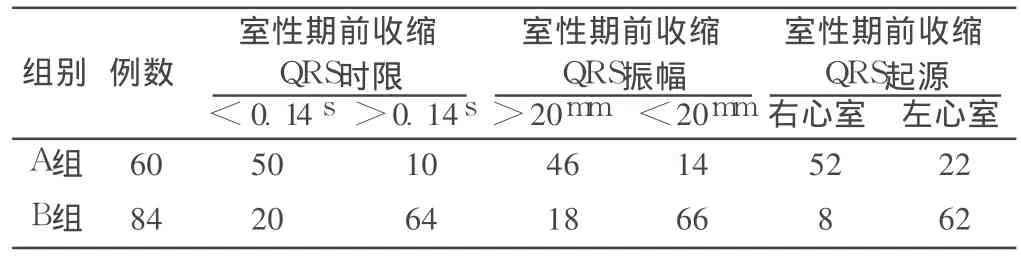

A、B两组室性期前收缩 QRS时限 <0.14S的病人所占的比率 A组明显大于 B组,差异具有统计学意义 (P<0.05)。A、B两组室性期前收缩 QRS振幅 >20mm的病人所占的比率A组明显大于 B组,差异具有统计学意义 (P<0.05)。A、B两组室性期前收缩 QRS起源于右心室的病人所占的比率 A组明显大于 B组,差异具有统计学意义 (P<0.05,见表1)。

表1 两组患者测量室性期前收缩QRS的时限、振幅、形态比较Table1 Comparison of general situations between two groups

3 讨论

室性期前收缩的 QRS波群之所以高大畸形或呈明显切迹,是由于激动起源自心室肌,沿心肌传导,而非心脏传导束,故传导速度较慢。异位节律点的部位越是远离传导系统,畸形越明显,QRS间期越宽。但若心肌是正常的,无论异位节律点位于心室的任何部位,其 QRS间期都不会大于 0.16s。室性期前收缩 QRS波形愈窄,形态越接近窦性,顶端无显著切迹、错折,愈是倾向于功能性。室性期前收缩 QRS愈宽,畸形越明显,顶端有显著切迹、错折,愈是倾向于病理性。同时由于两个心室是一先一后地除极,因而一侧心室的除极电压,不像正常窦性心律时那样为另一侧心室的相反方向的除极电压所抵消,故电压增高,且除极方向异于窦性激动的传导方向,故形态畸形。病理性室性期前收缩 QRS低电压,发生机制可能与长期心室工作量减少、使心肌纤维萎缩及心包纤维增生肥厚有关。

室性期前收缩的发生机制是交感神经活性亢进。朱俏萍等试验证明 AMI早期存在心脏自主神经功能失衡,交感神经活性占优势,且由于交感神经亢进导致室性期前收缩的发生率增加,24h内死亡率增加。在试验中,室性期前收缩发生率高的组 NE、E、PRA、AngⅡ水平明显高于室性期前收缩发生率低的组,差异具有统计学意义。由此可以看出交感神经亢进可能是导致室性期前收缩发生的重要原因。功能性室性期前收缩发生的原因可能也是如此。国内外的研究均显示,傅真等研究发现功能性室性期前收缩发生呈昼夜节律,清醒时明显多于夜晚睡眠时,8时及 11时为高峰时段,夜晚迷走神经张力增加,发生机会少。李业莲研究发现功能性室性期前收缩在青壮年女性发生率明显多于男性,且多数有劳累、精神紧张、忧虑等诱因,大部分在运动试验后减少或消失,可能是女性容易出现自主神经功能紊乱,且交感神经活性亢进起重要作用。

功能性室性期前收缩按传统观点来说不需要治疗,去除诱因,充分休息即可,不需用药。但是 Kennedy等对 73例功能性室性期前收缩患者研究发现未经过治疗 6.5年之后,1例猝死,1例死于乳腺癌,其他人均健在。近年来也有研究发现,伴有室性期前收缩的病例其死亡率较同年龄组无室性期前收缩者高。这提醒人们注意,对于既往认为无害的 “功能性室性期前收缩”应另有认识,尤其是高龄患者,应予以关注[1-2]。笔者认为:β受体阻滞药是治疗室性期前收缩及预防恶性心律失常相对安全有效的药物,现有的其他抗心律失常药在随机的临床试验中没有显示对恶性室性心律失常的预防有益处,故不宜作为一线选择。

1 蔡其云.对室性早搏的新认识 [J].中国临床保健杂志,2008,11(6):666-667.

2 张新超,王珺.室性心律失常致心脏猝死的防治 [J].中国临床医生杂志,2008,36(1):9-10.