警惕木薯绵粉蚧入侵我国

武三安,王艳平

(1.北京林业大学省部共建森林培育与保护教育部重点实验室,北京 100083;2.中国科学院动物进化与系统学重点实验室,中国科学院动物研究所,北京 100101)

木薯绵粉蚧Phenacoccus manihoti隶属于半翅目 Hemiptera、胸喙亚目 Sternorrhyncha、蚧总科Coccoidea、粉蚧科Pseudococcidae的绵粉蚧属Phenacoccus,英文名称cassava mealybug,是一种重要的木薯害虫 (Matile-Ferrero,1977)。该虫原产于南美,上世纪70年代首先传入西非,继而扩展到中非、东非,给非洲木薯生产造成巨大损失。2008年 (或更早)传入泰国,至2010年5月,木薯绵粉蚧的危害面积就达16万公顷。国际热带农业中心 (CIAT)的科学家Bellotti认为: “木薯绵粉蚧已在越南、柬埔寨、老挝发现,并预计不久将扩散到东南亚的缅甸、中国南部、印度尼西亚和菲律宾” (CGIAR,2010)。木薯是我国南方的一种重要的经济和能源作物,因此需要特别警惕和预防木薯绵粉蚧的入侵危害。

1 木薯绵粉蚧的形态鉴别特征

该虫活体粉红色,被有白色蜡粉,体缘有短蜡突。在玻片上,雌成虫椭圆形。触角9节。刺孔群18对,每对有2个大锥刺。足正常发达,有爪齿,后足基节无透明孔。多格腺主要在腹部腹面腹脐后各腹节,背面缘区和亚缘区有少量;五格腺分布整个腹面,在唇基盾前头部腹面有32~68个。管腺2种,大管腺在背、腹面边缘成群;小管腺在腹面中区。三格腺散布。腹脐为盘形。背刺小,刺基部附近无三格腺 (图1) (Matile-Ferrero,1977)。

该种与扶桑绵粉蚧Phenacoccus solenopsis Tinsley和石蒜绵粉蚧P.solani Ferris的区别在于后两种缺五格腺;与美地绵粉蚧P.madeirensis Green的区别在于后者多格腺在体背数多成行,而前种仅在缘区有个别。

与木薯上的另一种绵粉蚧 P.herreni Cox&Williams的区别在于后种活体黄色,唇基盾前有五格腺0~22个;而前种活体红色,唇基盾前有五格腺32~68个 (Williams and Granara de Willink,1992)。

图1 木薯绵粉蚧雌成虫形态特征图 (仿Williams and Granara de Willink,1992)Fig.1 Female adult of Pheancoccus manihoti Matile-Ferrero

2 寄主植物

寡食性。目前可以确定的寄主植物有木薯Manihot esculenta、木薯橡胶M.glaziovii、柑橘Citrus sp.和大豆Glycine max。木薯是其最适寄主(Williams and Granara de Willink,1992;Matile-Ferrero,1977)。

3 分布

该蚧现分布于亚洲的泰国、老挝、柬埔寨、越南;非洲的安哥拉、贝宁、布隆迪、刚果、科特迪瓦、冈比亚、加纳、几内亚、几内亚比绍、肯尼亚、马拉维、莫桑比克、尼日利亚、卢旺达、塞内加尔、塞拉利昂、苏丹、坦赞尼亚、多哥、乌干达、赞比亚、坦桑尼亚;南美洲的阿根廷、玻利维亚、巴西、哥伦比亚、巴拉圭 (CIGAR,2010;Ben-Dov et al.,2010)。

4 危害

木薯绵粉蚧以雌成虫和若虫刺吸叶片和嫩枝的汁液危害木薯,可造成叶片发黄、卷曲、脱落,生长点丛生,枝条畸形及嫩枝枯死,最终影响木薯的产量 (Belloti,2002)。

木薯绵粉蚧在其原产地——南美洲种群数量低,对木薯不造成危害。在非洲,木薯绵粉蚧首先传入西非,接着扩展到中非和东非,可以说其分布达到非洲木薯的主要产区。该蚧在非洲对木薯的产量的影响可高达80%,由于木薯是当地人的主要食物,木薯产量的损失造成食物短缺,直接影响了当地人的生活。每年造成的经济损失高达20 亿美元 (Herren,1981;Herren and Lema,1982)。在亚洲泰国,2009年初发现木薯绵粉蚧,到2009年5月,木薯绵粉蚧的危害面积就达16万公顷。2009~2010年收获季,由于木薯绵粉蚧的危害,木薯的产量预计从2776万吨减至2221万吨(Winotai et al.,2010;Maniappan,2010)。

5 生物学

木薯绵粉蚧在非洲刚果 (金),一年可发生9代,完成一个世代需要30~42天。行孤雌生殖,单雌平均产卵624粒。按理论计算,单个雌虫一年后的后代为908×1022头。发育的适宜温度是20~30.5℃,降雨是种群数量降低的一个重要因素。雨季数量少,旱季种群数量增长快、发生危害重(Fabres and Boussiengue,1981;Lema and Herren,1985)。

木薯绵粉蚧的天敌主要有瓢虫、蜘蛛、小蜂等,其中最重要的种类是Epidinocarsis lopezi,该跳小蜂上世纪80年代从南美洲引入非洲后,获得了巨大成功,控制了木薯绵粉蚧的危害,创造了149∶1的收入投入比,成为经典生物防治的又一个成功范例 (Herren and Neuenschwander,1991)。

6 传播、扩散方式

该虫的一龄若虫十分活泼,可从染虫植株上爬行至邻近健康植株,亦可随风、动物或器械等扩散。在非洲,木薯绵粉蚧的扩散速度是每年大约150 km。远距离传播主要借助染虫寄主植物及其产品的调运。木薯绵粉蚧从南美传到非洲及传入泰国就是如此 (Belloti,2002)。

7 在我国的潜在风险

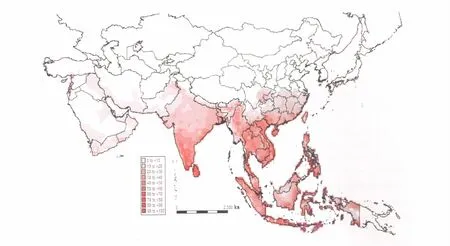

基于木薯绵粉蚧当前的世界分布及生物学特性,使用CLIMAX生态模型,对木薯绵粉蚧在亚洲的潜在适生区进行分析。结果显示,我国华南地区及云南中南部、贵州、湖南、江西、浙江、四川东南部、重庆、湖北、安徽南部、上海等地区都适合木薯绵粉蚧生存和危害。其中,海南、广东中南部、广西中南部、澳门、香港、福建南部、台湾北部、云南南部和四川东南部为该虫非常适生区;云南中部、广东北部、广西北部、福建中部、湖南南部、江西南部、福建中部和台湾南部为木薯绵粉蚧适生区;贵州、湖南北部、江西北部、福建北部、上海、安徽南部、湖北东部和重庆东部都是该虫的边缘适生区 (图2)。

木薯绵粉蚧的寄主植物木薯广泛分布于我国华南地区,以广西、广东和海南栽培最多,福建、云南、江西、四川和贵州等省的南部地区也有分布。为保护我国木薯免受此虫危害,需要加强防范该虫入侵。

图2 木薯绵粉蚧在亚洲的潜在适生区Fig.2 The potential distribution area of Phenacoccus manihoti in Asia

References)

Bellotti AC,2002.Arthropod Pests.In Cassava:Biology,Production and Utilization.Hillocks RJ,Thresh JM,Bellotti AC,eds.209-235.CABI Publishing,Wallingford,U.K.

Ben-Dov Y,Miller DR,Gibson GAP,2010.Scalenet(October 2010).Online at www.sel.barc.usda.gov/scalenet/scalenet.htm CGIAR,2010.Remember me?Cgiar news.Online at http: ∥www.cgiar.org/enews/september2010/story_07.html

Fabres G,Boussiengue J,1981.Bioecologie de la cochenille du manioc(Phenacoccus manihoti Hom.Pseudococcidae) en Republique Populaire du Congo.I.Cycle evolutif et parametres biologiques.Agronomie Tropicale.Nogent-sur-Marne 36(1):82-89.

Herren HR,Lema KM,1982.CMB-First successful releases.Biocontrol News and Information,3(3):185.

Herren HR,Neuenschwander P,1991.Biological control of cassava pests in Africa.Annual Review of Entomology,36:257-283.

Herren HR,1981.IITA's role and action in controlling the cassava mealybug in Africa.IITA Research Briefs,2(4):1 -4.

Lema KM,Herren HR,1985.The influence of constant temperature on population growth rates of the cassava mealybug,Phenacoccus manihoti.Entomologia Experimentalis et Applicata,38(2):165-169.

Matile-Ferrero D,1977.Une cochenille nouvelle nuisible au manioc en Afrique Suatoriale,Phenacoccus manihoti n.sp.(Hom.,Coccoidea,Pseudococcidae).Annales de la Societe Entomologique de France,13:145-152.

Muniappan R,2010.Three alien invasive mealybugs are on the march in Asia.IAPPS Newsletter,Number X.

Williams DJ,Granara de Willink MC,1992.Mealybugs of Central and South America.CAB International,London,England.635.

Winotai A,Georgen G,Tamo M,Neuenschwander P,2010.Cassava mealybug has reached Asia.Biocontrol News and Information,31(2):10N-11N