沉积物环境质量基准的研究概况

李永峰, 王秋娟, 张百慧

(东北林业大学环境科学系,黑龙江哈尔滨150040)

湖泊富营养化已成为全球性的环境污染问题[1],在外源污染逐渐得到有效控制的条件下,沉积物作为内源在一定条件下会向上覆水体释放营养物质,成为湖泊水体的主要污染物[2],同时还会对藻类和水生生物群落产生不良的影响[3]。因此制定一个沉积物环境质量标准来判断不同污染程度的沉积物对上覆水和底栖生物产生的影响是治理湖泊富营养化的科学依据和治理湖泊污染的有效手段。国外从20世纪80年代后期就开始系统的研究水体沉积物环境质量标准,而目前,我国对这方面的研究还处于初级阶段[4]。因此急需制定一个符合我国国情的湖泊沉积物环境质量基准以进一步分析湖泊底泥的污染程度、沉积物对湖泊富营养化所产生的作用,从而有效的保护水环境质量和水生态系统的健康,为治理湖泊富营养化提供科学依据。

1 目前主要的水体沉积物环境质量基准的建立方法

沉积物质量基准是指特定化学物质在沉积物中的实际允许数值,可以指示沉积物污染程度和分布特征,是沉积物分析与研究的基本点[5]。沉积物质量基准是对环境质量的评价,它既可以弥补水质基准的不足,又能为不同浓度的污染物所带来的生物效应提供理论基础。国外研究者提出了十余种沉积物环境质量基准的建立方法,已得到广泛接受的方法有:大量的沉积物毒性方法、背景值法、相平衡分配法、沉积物质量三元法、表观效应阈值法、示踪沉积物毒性法等。这些方法大体可分为两类,即基于污染物在沉积物中的平衡分配关系建立的基准和基于污染物生物效应建立的基准[6]。前者利用了基于广泛生物实验的水环境质量标准,间接考虑了污染物的生物有效性,忽略了除间隙水以外的其它暴露途径,因而影响到基准的准确性和可靠性。后者则基于沉积物中污染物的生物效应,融合了广泛多样的生物效应数据,但需要大量的生物有效性数据且不能明确污染物的生物有效性,以及污染物-生物效应间的因果关系[7]。

1.1 背景值法

未受人类污染影响的土壤自身的化学元素和化合物的含量,称为土壤的背景值[8]。土壤背景值是一个相对的概念,“零污染”土壤样本是不存在的。背景值法是环境评价中应用的基本方法,它根据沉积物中的背景值或参考值,监测某种污染物质相对于该背景值的显著变化。

在实际研究中,可通过两种简单的方法获得背景值:(1)寻找与所研究的沉积物性质相似、生成条件相近的相对未污染样品,分析其中化学物质的含量[9],如页岩、古湖沉积物;(2)远离人类活动的地区现代湖泊沉积物等沉积物相应于工业化前年代的深度上化学物质的含量。用背景值来作为基准,是在缺少不同沉积物中污染物浓度下的生物效应数据的条件下所得到的沉积物污染的一个基准。该方法受人为主观影响定置标准,在缺乏客观生物数据或绝对标准值的情况下,不能显示出生物所受的影响,地区差异较大而且禁止任何自然情况下的化学物质的增加,因此只可作为参考[10]。

1.2 相平衡分配法

相平衡分配法(EqP)由美国环保局(USEPA)1985年提出并将其作为推荐方法之一,是数值型的沉积物环境质量基准的典型代表,它以热力学平衡分配理论为基础,着力于预测沉积物、间隙水(沉淀物之间的水)和污染物之间的化学相互作用。根据毒性物质所产生的生物效应,来预测间隙水中不同的污染物浓度。该方法主要用来保护底栖生物,适用于逐类化学污染物[11]。EqP沉淀质量标准是在一个污染物浓度和生物效应之间建立一种直接的因果关系的方法。由于该方法具有可靠的理论基础,在我国也引起了环境工作者的重视,在利用相平衡分配法评价河流和海洋沉积物金属污染研究中取得了一些成果[12]。因此该方法被较为广泛的应用于沉积物环境质量基准的建立。

相平衡分配法建立在3个重要的经验基础之上[13]:①化学物质在沉积物/间隙水相间的交换快速而可逆,处于热力学的平衡,因而可用相平衡分配系数(Kp)描述这种平衡;②沉积物中化学物质的生物有效性与间隙水中该物质的游离浓度(非络合态的活性浓度)呈良好的相关性,而与总浓度不相关;③底栖生物与上覆水生物具有相近的敏感性,因而可将水质基准应用于沉积物质量基准中。根据相平衡分配法的基本理论,当水体中某污染物浓度达到水质基准时,沉积物中该污染物的浓度即为其SQG值[14]:

其中:Kp为污染物在表层沉积物固相/水相间的相平衡分配系数,建立沉积物质量基准的关键在于的确定,对于不同的物质Kp也不同,WQC为水质基准。

1.3 沉积物质量三元法

该方法提出于20世纪80年代中期[15]。沉积物质量三元法对于描述沉积物质量是一种基于生物响应的方法,是生物响应性沉积物质量基准的首选方法。他通常采用沉积物化学、沉积物毒性和底栖生物群落三个步骤,三个部分提供了相互补充的数据,沉积物化学提供关于污染物的信息但不提供对生物的影响。沉积物生物鉴定提供沉积物毒性的对于生物生长的直接证据,测定的生物效应包括鱼贝类死亡率、呼吸变异、发育异常、致畸、致变、细菌毒理学指标等。但是,实验室条件下,生物监测不能确切的反映暴露在有毒化学品下的现场情况,因此在实验室条件下应同时进行现场生物测试。沉积物质量三元法的三个组成部分将化学和生物反映数据组合起来。再通过与背景区域的对比来确定沉积物中污染物的浓度。这种组合方法既是描述性又是数字性的。他通常用来描述沉积物质,也用于生成具体的沉积物质量标准他们还提供了最有力的证据确定污染引起的环境退化。

沉积物质量三元法也可以用来满足下列目标:确定沉积物污染地区的污染问题引起的环境退化的发生;要优先考虑退化地区及其对环境具有重要意义;预测可能会发生的环境退化现象。

1.4 表观效应阈值法

表观效应阈值法最早由Barrick等提出,该方法与沉积物质量三元法相似,不同的是沉积物质量三元法的化学和生物资料来自同一地理区域即可,但表观效应阈值法要求化学、生物和沉积物生物毒性测试必须按站位同步进行。表观效应阈值法应用相关的生物和沉积物化学数据,评估相关的污染物在沉积物中的浓度,当沉积物中污染物超过某一特定浓度时认为他会对环境中的生物产生不良影响。根据特定的地理区域的AET值的发展,它们可以用来预测在毒性化合物浓度已知的情况下是否会发生预期的生物效应。

将污染物浓度高低排列,生物不受影响的最高污染物浓度即为表观效应阈值。初步基于AET值,在许多方法中深层次的方案是确定两个沉积物质量值:第一组值是确定产生生物效应的最低浓度。第二组值是确定产生生物反应的较高的化学品浓度。这两个浓度范围是对于在不同的化学品浓度下生物生长的“安全的”和“温和的”化学品浓度。

表观效应阈值法的可靠性和客观性均较高,可以建立不同沉积物类型和不同化学物的质量值。表观效应阈值法的主要缺点也是要求资料太多,同时,不能获得特定污染物的剂量一响应关系,也不能确定沉积物中污染物之间的复合效应[16]。

1.5 示踪沉积物毒性法

该方法是把某一种(或一种以上)已知成分的化学混合物或污染物直接加入至“清洁”沉积物中,并将某种受试生物暴露于其中,示踪沉积物毒性法与水质基准的建立方法是一样的,能明确地给出污染物剂量与受试生物效应之间关系,也能精确地阐明沉积物中污染物的复合效应,是一种理想的制订沉积物质量基准的方法。

2 各种沉积物环境质量基准建立方法的比较

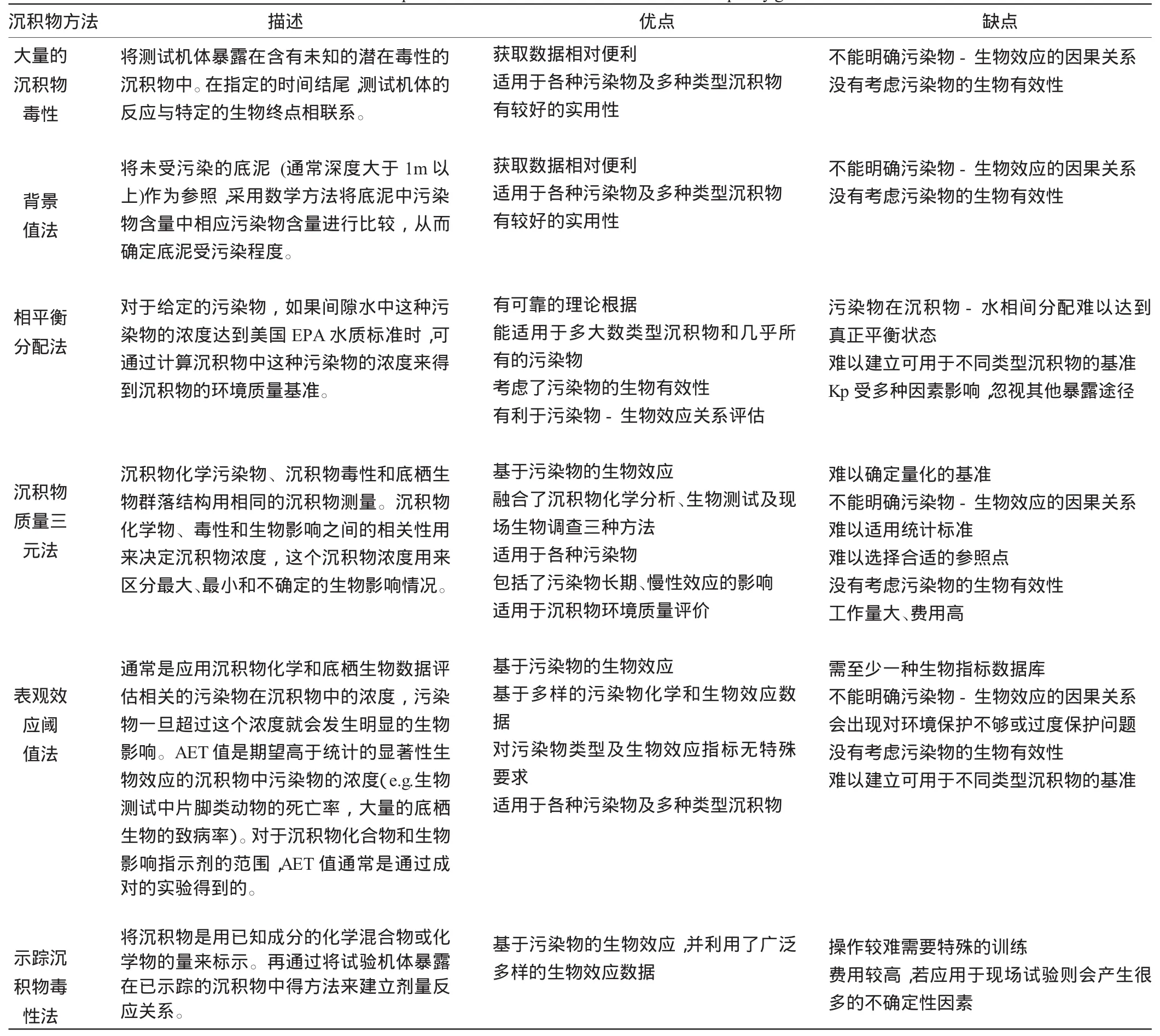

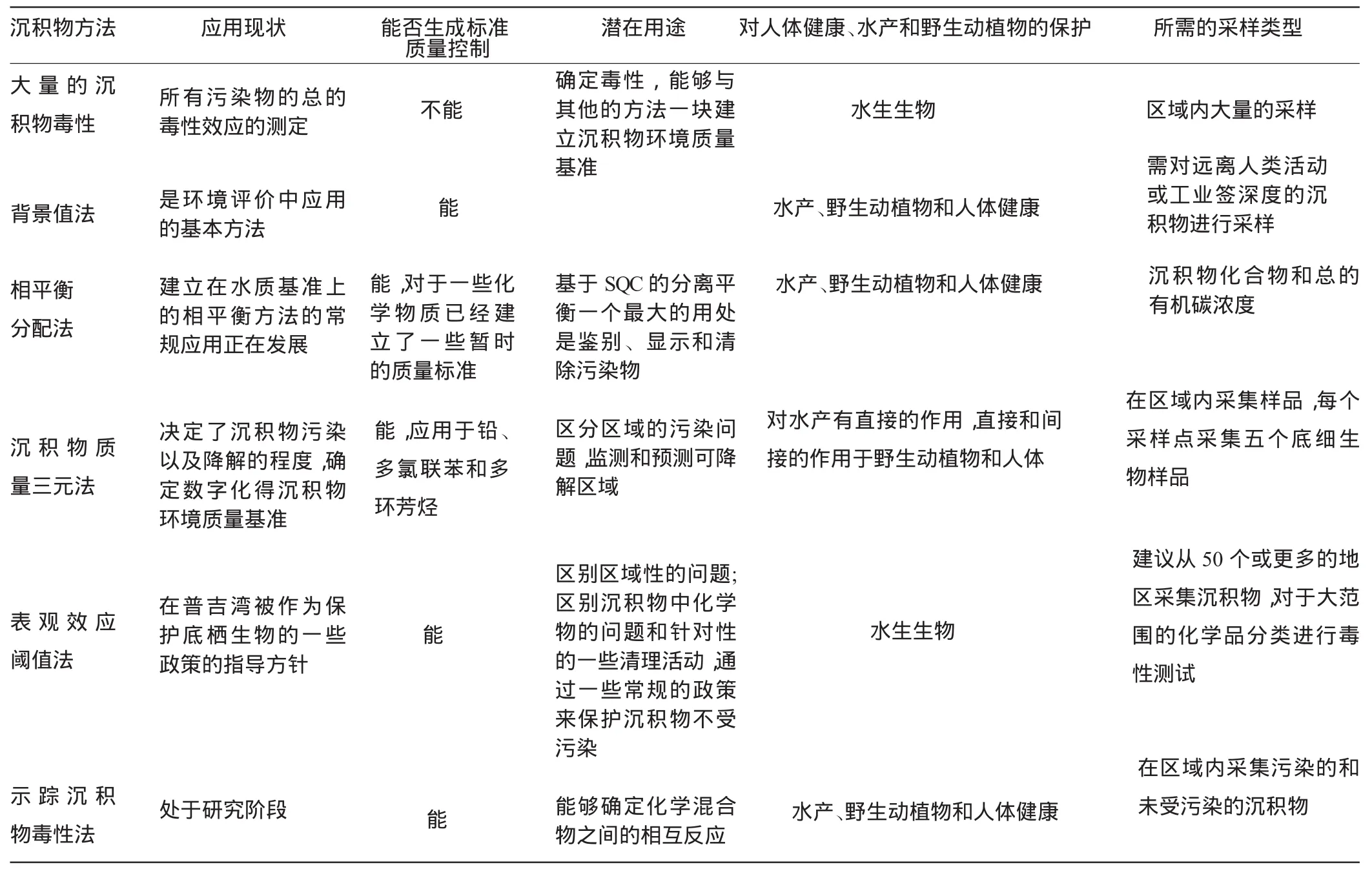

由于研究背景、研究方法和所要达到的目标不同,每一种沉积物环境质量基准的建立方法都有其适用性和局限性,因此每种单独的方法还不能建立一套被普遍认可的沉积物物环境质量基准。由此可看出对于针对不同条件的沉积物环境质量基准的建立方法的客观的分析和评价对于探索和建立适合我国水质和沉积物特点的沉积物环境质量基准具有特殊重要的意义。总结各种方法可以看出,现有的方法都在于保护水生生物为目的,以不同的污染物浓度对应不同的生物反应所得到的生物效应数据为依据来建立沉积物环境质量基准的。于此同时,除背景值法和相平衡分配法外,其他各个基准的建立方法都需要与大量的生物效应数据来结合建立各种基准,各种沉积物质量基准的建立方法的具体比较结果见下表1、2。

表1 沉积物环境质量基准建立方法的对比Table 1 Comparison ofestablishment methods ofsediment qualityguidelines

表2 沉积物环境质量基准的建立方法及其特性概括Table 2 Establishment methods ofsediment qualityguidelines and their characteristics

制定沉积物环境质量基准具有重大的社会、经济和环境价值,是指示沉积物污染程度和分布特征的主要依据[17]。对比分析各种沉积物环境质量基准的制定方法的优点及其局限性,发现各个方法所得出的结果差异性较大,以至于难以建立起普遍意义的沉积物环境质量基准,主要是因为各个沉积物标准制定方法由于其保护的目标和保护的程度差异性较大,因此在筛选主要的控制因子和生物有效性数据时会产生差距,同时各个湖区的沉积物理化性质和污染程度的出差异也导致各个评价方法的评价结果存在差异。

在建立沉积物环境质量基准时应考虑各种沉积物环境质量基准建立方法联合建立一个基准,仅靠其中一种沉积物环境质量基准很难来建立一致的基准。而且大量的生物有效性数据的缺乏导致了所建立的各种方法所建立的基准与生物的相关性较差。因此,本研究中各种沉积物环境质量基准建立方法所建立基准中最推荐的方法为吸附-解吸平衡法与背景值法连用,通过此方法了解沉积物的污染程度及其分布特征,可作为制定底泥疏浚规划提供理论工具。

3 结论

通过对几种常用的沉积物环境质量基准建立方法的比较,分析指出其局限性和适用性,指出在建立沉积物环境质量基准时应考虑各种沉积物环境质量基准建立方法联合建立一个适合我国社会、经济发展的基准。本文主要从生物有效性数据缺失的角度分析推荐吸附-解吸平衡法与背景值法连用来建立沉积物环境质量基准。

[1] 赵永宏,邓祥征,战金艳,等.我国湖泊富营养化防治与控制策略研究进展[J].环境科学与技术,2010,33(3):92~98.

[2] 邢友华,董洁,李晓晨.东平湖表层沉积物中磷的吸附容量及潜在释放风险分析[J].农业环境科学学报,2010,29(4):746~751.

[3] 张清春,于仁诚,周名江,等.不同氮源对微小亚历山大藻生长和毒素产生的影响[J].海洋学报,2005,27(6):148~143.

[4] 方涛,徐小清.应用平衡分配法建立长江水系沉积物金属相对质量基准[J].长江流域资源与环境,2007,16(4):525~531.

[5] OWRS/CSD(1989)Briefing Report to the EPA Science Advisory Board on the Equilibrium Partitioning Approach to Generating Sediment QualityCriteria.

[6] 陈云增,杨浩,张振克,等.淡水沉积物环境质量基准差异分析[J].湖泊科学,2005,17(3):193~201.

[7] NOAA,The Utility of AVS/EqP in hazardous waste site evaluations[J], NOAA Technical Memorandum Seattle,Washington.1995,NOS OR CA87,11~18.

[8] 中国环境监测总站,中国土壤元素背景值[M].中国环境出版社,1990.

[9]陈静生,等.1987,水环境化学,高等教育出版社,北京

[10]洪松,水体沉积物重金属质量基准研究[D].2001,北京大学博士研究生学位论文.

[11]Adams WJ,Kimerle R A,Barnett J W,Sediment quality and aquatic life assessment[J],Environ Sci Techol,1992,26(10):1865~1875。

[12]霍文毅,陈静生.我国部分河流重金属水-固分配系数及在河流质量基准研究中的应用[J].环境科学,1997,18(4):10~14.

[13]NOAA,The utility of AVS/EqP in hazardous waste site evaluations[R],Washington DC:NOAA,1995:11~40.

[14]DITORO DM,Briefing report to the EPA science advisory board on the equilibriumpartitioningapproach togeneratingsediment qualitycriteria [R],Washington DC:USEPA,1989:157.

[15]Long ER,Chapman P M。A sediment quality triad;Measurements of sediment.contamination,toxicity,and in faunal community composition in Puget Sound[J],Marine Pollution Bulletin,1985,16;405~415.

[16]王菊英,海洋沉积物的环境质量评价研究[D].中国海洋大学,博士研究生毕业论文,2004.

[17]刘文新,汤鸿霄.区域沉积物质量基准常用建立方法的改进与优化[J].中国环境科学,1997,17(3):220~224.