30CrMnTi合金钢热处理工艺研究

张红霞,赵红利,吴观虎

(湖北汽车工业学院 材料工程系,湖北 十堰 442002)

30CrMnTi合金钢热处理工艺研究

张红霞,赵红利,吴观虎

(湖北汽车工业学院 材料工程系,湖北 十堰 442002)

针对30CrMnTi合金钢进行了相应的淬火和回火工艺试验研究,通过系列实验比较了不同浓度的AQ251淬火液和回火温度对30CrMnTi合金钢热处理后的组织和硬度的影响。结果表明AQ251淬火液在高温阶段600℃和低温阶段350℃有较大冷却速度;随着淬火介质浓度的减小,30CrMnTi合金钢淬火硬度呈上升趋势;在350℃以下回火,回火温度对硬度影响不明显,超过350℃回火,硬度随温度增加降低显著。

30CrMnTi;热处理;AQ251淬火液;硬度;组织

30CrMnTi合金钢具有高强度、高韧性和较高淬透性,常用于制造机械中受载荷大的主轴、轴、齿轮、螺栓和发动机转子等重要零件[1]。某公司生产高速、重载条件下工作的轴类零件,为保证高强韧性,选用油淬火加低温回火的处理工艺,但依然出现硬度不足的缺陷,不能满足使用要求。本文研究了30CrMnTi不同热处理条件下的硬度与组织,确定了热处理工艺参数和淬火介质对热处理性能的影响,为该材料的现场热处理生产提供理论依据。

1 实验材料及工艺

1.1 实验材料成分

试验材料是来自沙钢集团的30CrMnTi,具体成分见表1[2]。该钢加入Cr和Mn元素可以产生固溶强化,并有效提高钢的淬透性;Ti是强碳化物形成元素,有利于提高淬火加热温度,细化晶粒。

表1 30CrMnTi钢的化学成分

1.2 钢的物理性能

试验中选取试样是在Φ75 mm的钢材上取得120 mm长的料头,再做成厚度为15 mm左右,长宽为15×15 mm的立方体试样。钢的临界温度点见表2,钢在不同淬火介质中的淬火临界直径见表3,从钢的等温曲线来看[2],该钢的淬透性略小于35CrMnTi,优于20CrMnTi。

表2 30CrMnTi钢的临界温度点

表3 30CrMnTi钢淬火临界直径

1.3 热处理技术要求

试验材料原材料的硬度在17~20 HRC,组织由铁素体和珠光体均匀分布。要求热处理后满足技术要求[3]为:抗拉强度1475 MPa,延伸率9%,断面收缩率40%,硬度42.5~46.5 HRC。

1.4 热处理工艺方案

从实验用钢材料成分及临界温度来看,该钢合金元素含量较多,为了保证更多的合金元素溶入奥氏体中,正火和淬火温度选择(860±10)℃。

考虑到AQ251是一种新型PAG水溶性淬火介质[4]。根据淬火冷却速度的要求通常可调制成5%~50%的水溶液使用,其冷却性能介于水和油之间。对于某些材料采用AQ251淬火介质可以避免“水淬易裂而油淬不硬”这一缺点。试验中选择不同浓度AQ251水溶液作淬火介质与油淬进行对比,采用RCL-2000型淬火介质性能测定仪测试冷却介质的的淬火冷却曲线。淬火后,分别在240℃、320℃、400℃、500℃、560℃进行相应的回火处理。具体试验方案见表4。

表4 热处理实验方案

2 实验结果与分析

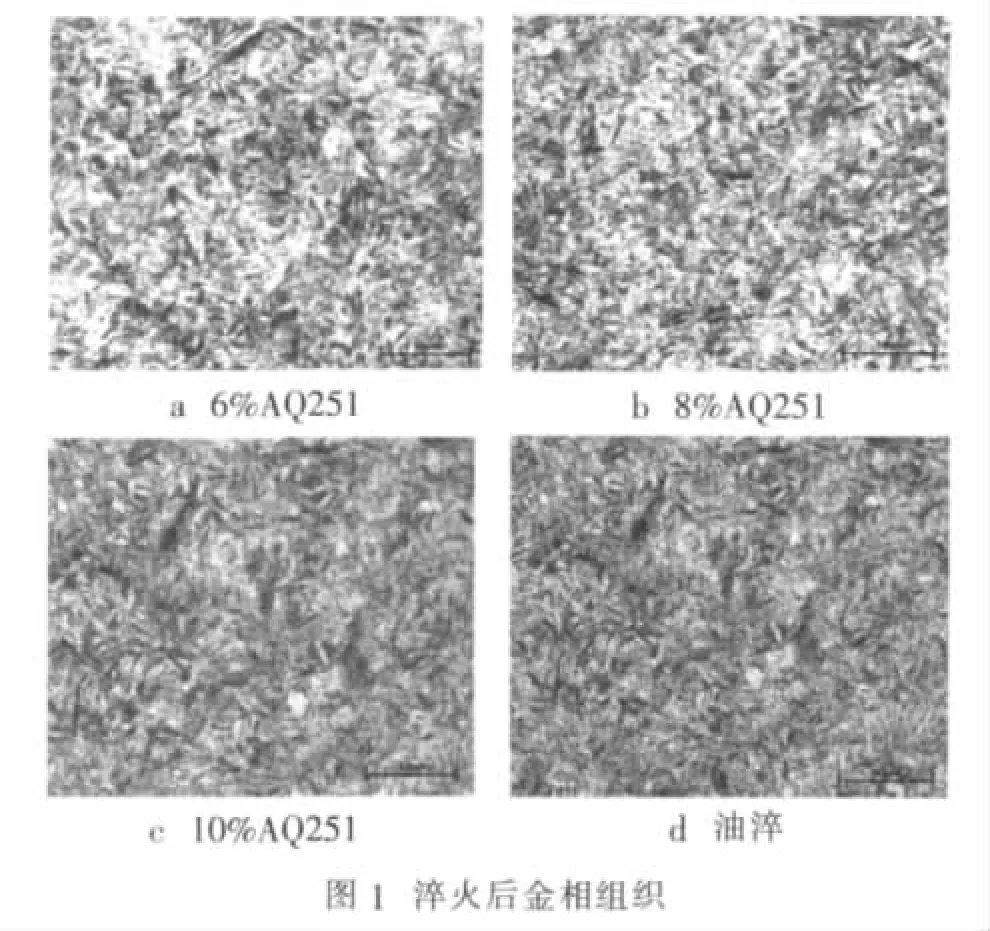

2.1 淬火组织分析

试验中都采取了860℃正火作为前处理。860℃加热在不同的淬火介质进行淬火,淬火后的组织见图1。从图1中可见淬火后组织均为针状马氏体和残余奥氏体,相邻的马氏体互不平行,呈一定的交角排列在空间形态呈现出凸透镜状。针状马氏体是中、高碳(合金)钢淬火形成的典型马氏体组织,这种马氏体的亚结构主要是孪晶[5]。从图1中可见马氏体的针状尺寸差异不大,但是在不同介质中淬火后残余奥氏体的含量有些差别。6%的A251淬火介质淬火的试样残余奥氏体量最高,随A251浓度增加,残余奥氏体量铸件减少,10%A251淬火介质淬火与油淬后的组织较为接近。

2.2 回火组织分析

淬火零件虽然具有较高的硬度、强度,但脆性大且存在内应力,必须经过回火处理才能在实际中应用。回火能使亚稳定组织变成较稳定组织,消除淬火残余应力[6]。图2所示为在8%A251溶液中淬火后的试样在不同温度下的回火组织图。图2a所示低温回火组织为回火马氏体,具有明显针状特征,几乎看不出碳化物析出,还残留有部分残余奥氏体。图2b为320℃回火组织,针状特征依然明显,但回火马氏体边沿已有些模糊,说明已经有向回火屈氏体的转变趋势,残余奥氏体已经发生转变;图2c为400℃的回火组织,回火马氏体形态发生一定程度改变,但并不显著,原因在于30CrMnTi由铬等元素作用使合金铁素体再结晶温度较高,故仍保持一定的针状形态[3]。由于回火稳定性的提高,从320℃回火的金相组织中看到组织边界没有明显模糊的迹象,但在400℃回火的金相组织图像中就能够明显看到组织边界已经开始变模糊,即开始发生回复再结晶。图2d为560℃回火组织,可以看出铁素体和颗粒细小的碳化物已经较明显,回火索氏体中的碳化物呈粒状。回火索氏体的组织细小,组织边界已经有了显著回复再结晶现象。

金相组织分析可以得到,介质浓度不同对淬火组织上的残余奥氏体的量有一定的影响;此外随着回火温度的增加,回火组织边缘逐渐变模糊,在320℃以下温度回火组织变化很细微,在400℃以后回火组织变化较明显,组织边界出现较明显的模糊现象,证明这种材料的再结晶温度在350℃左右。

2.3 硬度分析

图3是对4组试样在不同温度回火后的硬度曲线图,从图3可看出,不同淬火介质淬火后,随淬火介质浓度升高,淬火后的硬度有轻微降低,差距在3 HRC左右;淬火介质的浓度越低,淬火后的硬度就越高,这是因为浓度越低,其冷却性能就越是趋近于水,冷却速度越快。随回火温度升高回火后硬度均呈逐渐降低的趋势,在低于350℃时,减小的趋势不明显;高于350℃时,硬度减少显著。由前面组织分析知道,在350℃以下温度回火,组织没有发生明显的改变,没有发生回复再结晶的迹象,很大程度上是消除内应力,因此在硬度上没有明显降低,回火温度超过350℃时,组织发生较明显改变,而且回火温度越高,组织变化越大,硬度越低。油淬后的在400℃以下回火,硬度低于A251溶液淬火回火后硬度,但400℃以上回火,硬度要略高,这应该与介质淬火冷却能力有关[7]。

2.4 淬火介质的冷却性能特性分析

不同淬火介质的淬火冷却曲线见图4,可以得出A251有机淬火介质在610℃左右达到最大的冷却速度,介质浓度越小其最大冷速越大,冷却能力越大。由于A251溶液具有逆溶性[4],在逆熔温度以上分离出不溶聚合物,其冷却速度曲线不是单调减小,而是在490℃左右出现拐点,冷却速度降到200℃/s左右。在低温350℃左右,冷速又迅速提高,6%A251溶液冷速可以达到300℃/s。油的冷却速度相对有机淬火介质在高温和低温段都要低,其最大冷速在500℃左右,为210℃/s;这一点也充分解释了图3中的硬度分布趋势的原因。

3 结论

考察了影响30CrMnTi热处理性能的因素淬火介质浓度、回火温度两方面,其中回火温度比淬火介质浓度对硬度的影响要明显。

随着回火温度的提高,硬度逐渐降低;在350℃以下温度回火,回火温度对硬度影响不明显,超过350℃回火,硬度随温度增加降低显著。

随着淬火介质浓度的减小,淬火硬度整体有上升趋势,8%~10%AQ251淬火后得到的硬度以及组织较好吻合预期效果;6%~10%AQ251有机介质淬火后硬度均高于油淬后的硬度。

AQ251在高温阶段600℃和低温阶段350℃有较大冷却速度,300℃以下冷速较小,具有优良的淬火冷却性能。

[1]潘清林,薛松柏.金属材料科学与工程[M].长沙:中南大学出版社,2006.

[2]中国机械工程学会热处理专业学会.热处理手册[M].4版.北京:机械工业出版社,2006.

[3]上海交通大学《金相分析》编写组.金相分析[M].北京:国防工业出版社,1982.

[4]彭竹琴,苗晋琦.AQ251淬火介质浓度变化对冷却性能的影响[J].金属热处理,2000(12):38-39.

[5]温新林,王秀梅,张大庆.水溶性淬火介质在现代热处理中的应用[J].热加工工艺,2007(6):58-60.

[6]康永林,陈庆军,王克鲁,等.700MPa级低碳贝氏体钢的热处理工艺研究[J].材料热处理学报,2005,26(3):96-99.

[7]王盈.热处理工艺对喷射沉积ZA35合金组织和性能的影响[J].铸造技术,2010,31(3):325-328.

Study of Heat Treatment Process for 30CrMnTi Steel

Zhang Hongxia,Zhao Hongli,Wu Guanhu

(Dept.of Material Engineering,Hubei Automotive Industries Institute,Shiyan 442002,China)

30CrMnTi;heat treatment;AQ251 quenching liquid;hardness;microstructure

TG156

A

1008-5483(2011)01-0050-03

2011-01-07

湖北省教育厅科学技术重点研究项目(D20102003)

张红霞(1973-),女,副教授,硕士,从事材料表面处理和金属复合材料的研究工作。

Abstrct:The quench and temper processes of 30CrMnTi steel were researched and the effects of concentration of the(AQ251)quenching liquid and tempering temperature on the microstructure and hardness were discussed.The results show that the cooling rates of AQ251 approach climax at 600℃in high temperature and 350℃in lower temperature.The hardness of 30CrMnTi increases with the decrease of the concentration of the quenching liquid.However it decreases obviously with the increase of the temper temperature above 350℃while it differs slightly under 350℃.