我国青少年赛艇运动员训练负荷特点及分析

资 薇,宋占军,曹春梅,陈小平

运动训练是一个系统工程。训练的系统性主要体现在横向和纵向两个方面:在横向上需要把握不同能力之间的关系,追求最佳的整体训练效果;在纵向上需要根据人体生长发育的特点和专项的要求,有目的地控制不同能力的发展,使各种能力水平适时达到最大化。青少年的训练充分体现了运动训练的系统性规律,是运动训练纵向发展的一个重要环节。

训练负荷是指以身体练习为基本手段对运动员有机体施加的训练刺激[1,3],是运动训练的核心,其主要包括训练负荷量和负荷强度两个方面,运动训练的成败取决于训练负荷安排的好坏。当前,我国青少年赛艇运动员的训练存在很大问题,极大地影响了我国赛艇项目的发展,许多在一线成年运动员身上表现出来的不足和弱点,其原因很大程度上并不在于目前的训练,而应该追寻到青少年时期的训练安排。然而,到目前为止,我国有关青少年赛艇的研究报道很少,研究内容主要涉及选材,身体形态特点,专项力量训练和专项能力训练,且相关研究很难反映我国青少年赛艇训练过程中所存在的问题。相比之下,国外已有大量有关青少年赛艇训练的研究成果,已经形成了比较完善的青少年训练体系,如对德国国家赛艇青年队进行了为期一年的训练跟踪研究。因此,对我国赛艇项目青少年运动员训练负荷特点的研究具有非常重要的意义,研究成果是全面落实我国奥运金牌战略和促进我国竞技体育可持续发展的重要依据和基础。为此,本研究以我国青少年赛艇运动员为对象,从训练内容、负荷量和负荷强度三个方面对我国青少年赛艇运动员的训练负荷特点进行分析。

1 研究方法及对象

1.1 问卷调查

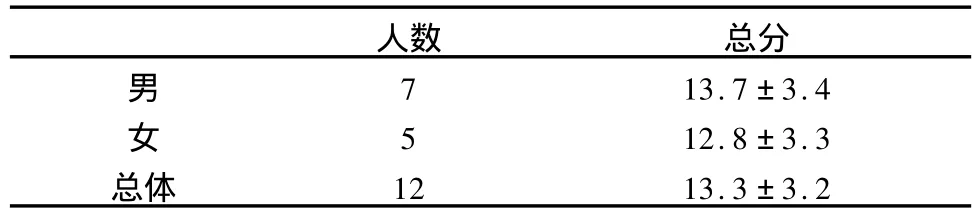

本研究采用问卷调查法,于2009年全国青少年赛艇锦标赛(2009年4月24~29日)对参赛的所有教练员和运动员进行问卷发放,有关问卷发放与回收的结果见表1。

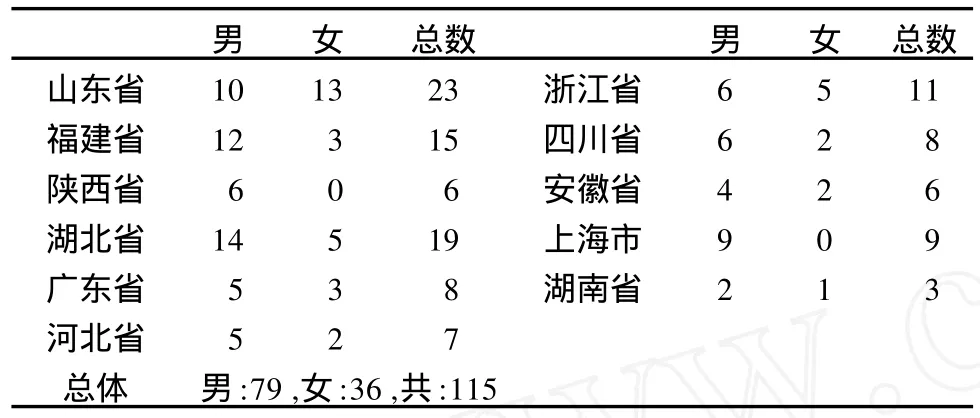

本研究问卷共调查了115名青少年赛艇运动员(男79人,女36人),分布于10个省、1个直辖市。

表1 2009年全国青少年赛艇锦标赛问卷发放与回收情况一览表

表2 本研究运动员问卷调查人数及分布一览表

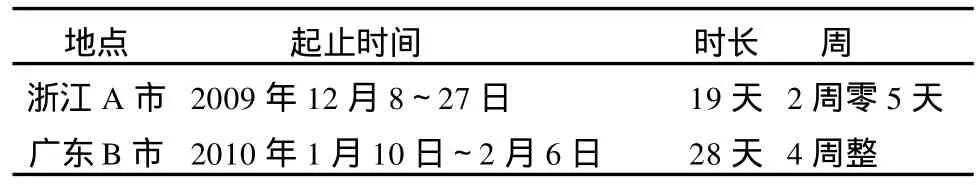

1.2 跟踪记录

本研究采用跟踪记录法,选取我国浙江省A市和广东省B市随队跟踪记录。浙江省和广东省既是我国赛艇项目大省,也是强省,分别在第11届和第10届全国运动会上夺得赛艇项目金牌榜首位。高水平的赛艇一线队伍离不开良好的基础,据了解,两省约有数十个地市开展了青少年赛艇项目,全省建立了公平、公正的良性竞争环境。因此,两省的赛艇项目无论从实力,还是从开展程度上在全国最具代表性。为此,本研究选取该两省开展较好的某市进行实地跟踪记录,记录内容不仅包括训练内容,负荷量,负荷强度等,还在训练过程中进行了各种监控和测试。

1.3 文献资料调研

通过互联网对青少年赛艇训练相关文献进行检索,同时,查阅国内外赛艇项目青少年训练大纲,对大纲进行整理、统计和分析。

通过国家体育总局水上运动管理中心对我国1994—2007年全国赛艇锦标赛和全国赛艇青年锦标赛以及全运会和城运会的成绩、名次和获奖牌运动员姓名进行查阅;通过国际赛联官方网站(www.worldrowing.com)对同期的世界赛艇锦标赛和世界赛艇青年锦标赛的成绩、名次和获奖牌运动员姓名进行查阅。

1.4 数理统计

本研究过程中跟踪记录的有关训练负荷数据统一以时间(min)为单位录入电脑,采用 Excel 2007进行整理、统计。本研究通过仪器测试所得的数据,如有随机所带软件采用随机自带软件进行处理,所得数据统一输入 Excel 2007进行整理、统计。

表3 本研究实地跟踪记录时间情况一览表

表4 A市和B市运动员基本情况一览表

2 研究结果与分析

2.1 始训年龄

表5为我国青少年赛艇运动员和世界优秀赛艇运动员的始训年龄。由表可知,我国青少年赛艇运动员始训年龄平均为14.8±1.3岁,其中,男子14.8±1.3岁,范围12~18岁,女子14.6±1.2岁,范围12~17岁,表明我国青少年赛艇运动员基本从初中二、三年级开始从事赛艇训练。

世界优秀赛艇运动员始训年龄平均为14.9±3.0岁,其中,男子14.1±2.6岁,范围10~22岁,女子 16.1± 3.2岁,范围10~21岁。相比之下,我国青少年赛艇运动员和世界优秀赛艇运动员平均始训年龄相差不大,均在14~15岁左右,且我国女子青少年赛艇运动员平均始训年龄还小于世界女子优秀赛艇运动员平均始训年龄。但是,我国青少年赛艇运动员始训年龄范围相对集中,世界优秀赛艇运动员始训年龄范围较宽,最小的10岁,最大的22岁。

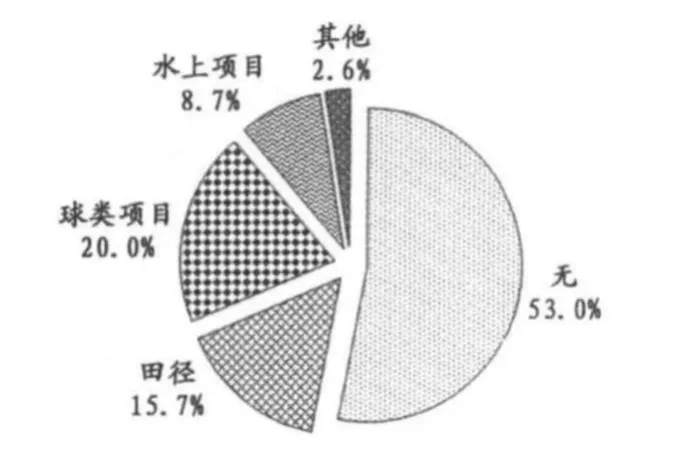

图1 我国青少年赛艇运动员来源(运动员问卷结果)圆屏图

我国青少年赛艇运动员中有53%在从事赛艇项目之前并未从事过其他体育项目,其余47%从事过其他体育项目的青少年运动员中,有2/3来自球类和田径项目,以前从事过水上项目的运动员仅占总数的8.7%(图1)。有关世界优秀赛艇运动员的来源并不清楚,可能从事赛艇项目的运动员以前从事过其他体育项目,进而造成世界优秀赛艇运动员尽管开始赛艇项目的平均年龄在14~16岁左右,但是范围较宽。由此可知,我国青少年赛艇运动员从事赛艇训练的年龄和世界优秀赛艇运动员相差不大,甚至女子项目还小于世界优秀赛艇运动员,但是,我国赛艇项目青少年运动员半数以上以前未从事过任何体育项目;而世界优秀赛艇运动员尽管平均始训年龄和我国相差不大,甚至女子稍晚,然而,这些运动员可能在从事赛艇项目之前从事过其他体育项目。

综上可知,总体上看我国青少年赛艇运动员始训年龄与世界优秀赛艇运动员相当,甚至低于世界优秀赛艇运动员,但是,结合运动员来源考虑,我国青少年赛艇运动员在此之前并未有任何体育训练。世界优秀赛艇运动员则不同,尽管从事赛艇训练晚些,但是,在此之前从事的其他体育训练为其打下了良好的赛艇训练基础。这进一步提示,我国针对赛艇运动员的选材可以从其他相似的项目(如中长跑、自行车等)中寻找。

2.2 成材率

本研究对比了自1994—2007年在全国赛艇青年锦标赛和城运会赛艇比赛奖牌获得者与1994—2009年代表国家队参加世界赛艇大赛的奖牌获得者、全国赛艇锦标赛以及全运会赛艇比赛奖牌获得者。同时,对比了同期世界赛艇青年锦标赛各项目奖牌获得者与世界赛艇锦标赛和奥运会赛艇比赛奖牌获得者(图2)。

由图4可知,1994—2007年历届全国赛艇青年锦标赛和城运会赛艇比赛奖牌获得者共882名,其中355人在1994—2009年期间的全国赛艇锦标赛或全运会赛艇比赛上得过奖牌,61人代表我国参加世界赛艇大赛并获得过奖牌。我国赛艇优秀青少年运动员中40.2%成长为我国优秀成年赛艇运动员,有6.9%成长为世界优秀成年赛艇运动员。我国优秀成年赛艇运动员中仅38%来自我国优秀青少年赛艇运动员,我国世界优秀成年运动员中仅48%来自我国优秀青少年赛艇运动员。

同样,1994—2007年各届世界赛艇青年锦标赛奖牌获得者共1 405名,其中752名在1994—2009年期间的世界赛艇锦标赛或奥运会赛艇比赛上拿过奖牌。世界优秀青少年赛艇运动员有53.5%成长为世界优秀成年赛艇运动员,世界优秀成年赛艇运动员中有47.3%来自世界优秀青少年赛艇运动员。

相比之下,一方面,我国青少年赛艇运动员成材率(40.2%)低于世界水平(53.5%)13.3%,成材率低下,约3/5的优秀青少年赛艇运动员被淘汰。另一方面,我国优秀成年赛艇运动员仅38%来自我国优秀青年赛艇运动员,低于世界水平(47.3%)约10%,约2/3的我国优秀成年赛艇运动员来自其他项目,或在青少年时期并不优秀。

综上所述,我国青少年赛艇运动员成材率远低于世界水平,但是,从训练年限上看,我国青少年赛艇运动员并不晚于世界优秀赛艇运动员。因此,我国青少年赛艇运动员成材率低下的原因在于后天的培养。

2.3 训练负荷特点

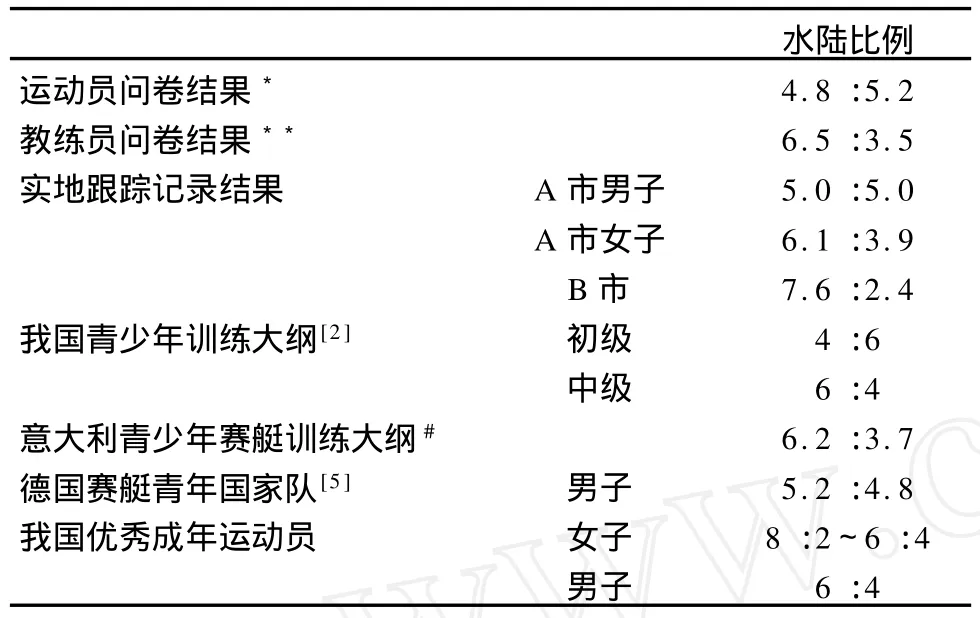

2.3.1.1 水陆训练比例

对于赛艇项目,常常采用水陆训练比例来反映专项训练与一般训练的比例。表6为我国青少年赛艇运动员水陆训练比例。由表6可知,运动员问卷表明,我国青少年赛艇运动员水陆训练比例大约为5∶5,教练员问卷结果为6.5∶3.5。实地跟踪记录结果,A市男子约为5∶5,女子为6∶4,B市则为7.6∶2.4。我国青少年赛艇训练大纲建议该比例大约在4∶6~6∶4之间。意大利青少年赛艇训练大纲建议该比例大约接近6∶4,德国赛艇青年国家队(男子)大约为5∶5,我国优秀成年赛艇运动员水陆比例略高于6∶4,有时甚至高达8∶2。国外有人研究报道,赛艇水上训练比例随着训练年限的增加而增加,在18岁时为52%~55%,21岁时应为55%~60%,而对于有多年经验的优秀运动员应该达到65%以上[5]。由此可见,对于青少年赛艇运动员,随着年龄的增大,训练年限的增加,其专项(水上)训练比例增加。我国青少年赛艇运动员水陆训练比例基本在5∶5~6∶4之间,符合我国青少年赛艇训练大纲的要求,与国外其他国家的青少年训练大纲要求以及相关研究报道结果一致。

表6 青少年赛艇运动员水陆训练比例一览表

2.3.1.2 训练内容

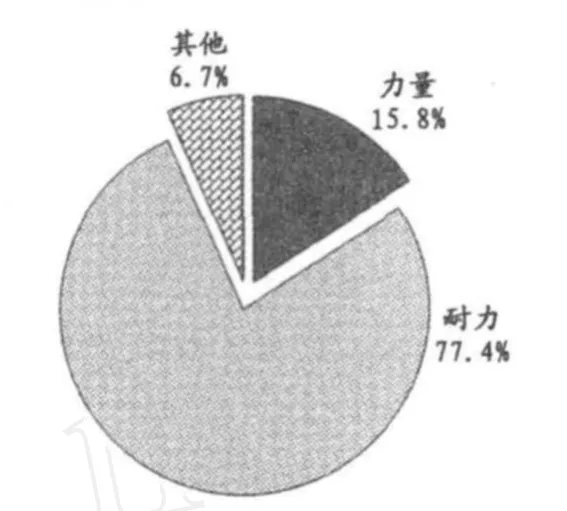

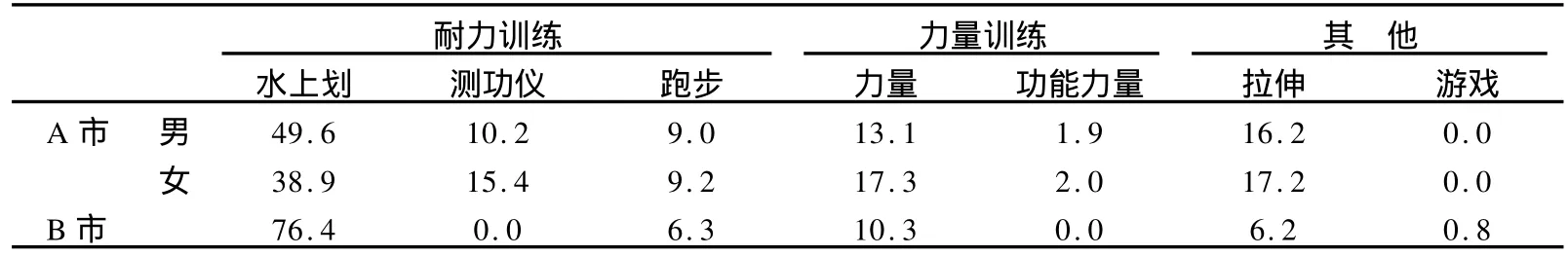

对于赛艇运动员而言,耐力和力量为其最重要的两大身体能力[8],因此,在训练中耐力训练占据所有训练的主体[9],其次为力量训练。我国优秀成年赛艇运动员的主要训练内容也为耐力训练和力量训练。本研究针对运动员问卷调查结果表明(图 3),全年训练中,耐力训练占77.4%,力量训练占15.8%,分别居于所有训练内容的第一和第二位。表7为A市和B市训练内容比例,其中A市男子和女子耐力训练比例分别为68.8%,63.5%,B市的耐力训练比例高达 82.7%,力量训练比例分别为15.0%,19.3%和10.3%。由此可见,我国青少年赛艇运动员和优秀成年赛艇运动员一样,耐力训练和力量训练为其主要训练内容,且耐力训练占据所有训练的主体。

表7 A市与B市两地青少年训练内容比例一览表 (%)

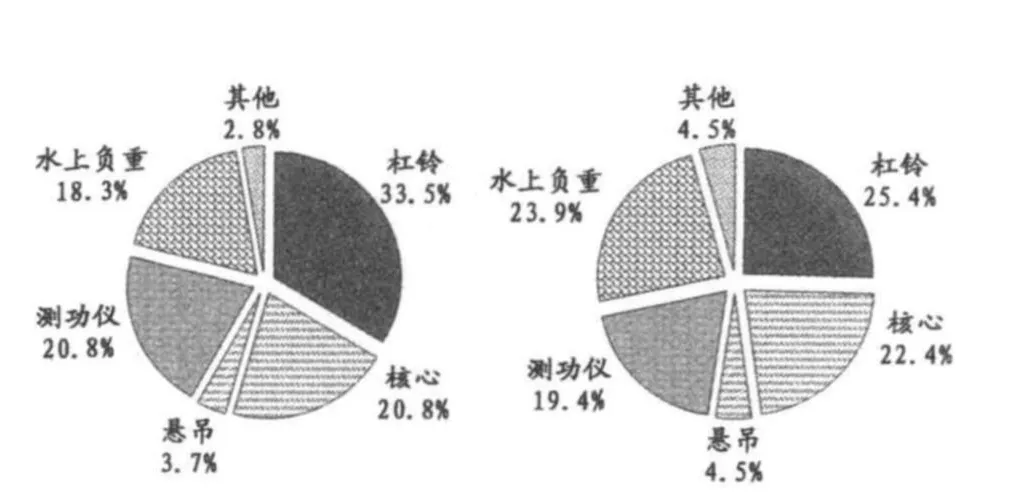

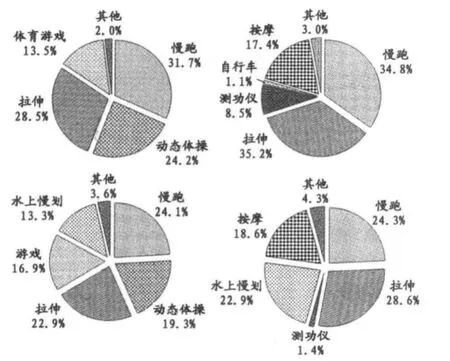

对于耐力训练具体的方法手段,教练员问卷结果表明,主要采用的方法手段为水上划,测功仪和跑步训练,分别占耐力训练总量的63.1%,15.8%和13.2%,其他偶尔会有一些自行车、游泳等跨项目耐力训练(图4),这与实地跟踪记录结果相一致(表8)。由此可知,水上划训练课为耐力训练的主导,其次为测功仪和跑步训练课,很少有类似自行车,游泳等多种跨项目耐力训练课。这一方面表明,我国青少年赛艇教练员对专项训练(水上划训练)的重视程度,另一方面,也表明我国青少年赛艇运动员的耐力训练手段较为单一。对于青少年运动员应该在保持相对大量水上划训练课的同时,尽可能多采用各种耐力训练方法,以促进运动员身体耐力的全面发展,同时,调节单一训练所造成的中枢神经系统疲劳,增强运动员的训练兴趣,进一步提高训练效果。

笔者根据翻转课堂的理念,设计了适合我校的提升学生核心素养的翻转课堂模式:“两案两段八环节一量表”.“两案”是:一份侧重于学生自学“课前自学案”,一份侧重于课堂重点难点突破的“课堂学习案”;“两段”是指基于“翻转课堂的”的两个学习阶段,第一段通过“课前学习案”落实,包括“学习目标”“教材自学”“微课助学”“课前练习”等四个环节,第二段包括“重难点突破”“课堂练习”“习题研讨”“反思提升”等四个环节;一量表是“数学学科核心素养发展量表”,在课堂教学中,依据量表对学生的素养发展水平进行量化评价.

图3 训练内容结构比例(运动员问卷统计)圆屏图

图4 耐力训练方法手段比例(教练员问卷结果)圆屏图

对于力量训练具体的方法手段,在运动员问卷中,分别有33.5%,20.8%的运动员认为经常采用杠铃训练,测功仪负重训练和核心训练;在教练员问卷中,分别有25.4%,23.9%和22.4%的教练员认为,经常采用杠铃训练,水上负重划和核心训练(图5)。两者的共同点在于,传统的杠铃式力量训练为目前我国青少年赛艇力量训练的主要方法手段。问卷的结果和实地跟踪记录结果一致(表8)。由此可知,我国青少年赛艇运动员在力量训练上主要还是采用传统的杠铃式力量训练。

图5 力量训练方法手段比例圆屏图(左:运动员问卷结果,右:教练员问卷结果)

表8 A市和B市两地青少年赛艇具体训练内容比例一览表

该种力量训练在部位上强调“四肢”,忽视躯干,在功能上强调力量的“大”,忽视力量与专项的结合。长期采用该种力量训练方式容易造成大肌群与小肌群、四肢与躯干以及力量与柔韧、协调能力之间发展的失衡,一方面,容易导致肌肉的运动损伤,另一方面,导致身体姿态的不正确和动作的不协调,不经济。本研究针对B市青少年赛艇运动员(男26人,女19人)进行的伤病情况调查发现(表9), 45人中有35人存在不同程度的伤病,占77.8%,其中,男子19人,女子 16人,分别占各自总人数的 73.1%和84.2%。45人中共出现46人次伤病,占35人的1.31倍。从伤病的部位看,躯干部位占绝大多数,共32人次伤病出现在躯干(约2/3),其次为下肢,共10人次。由此可见,B市青少年赛艇运动员不仅出现伤病的人数多,且伤病部位集中于躯干部位,突出运动员躯干部位的薄弱。本研究针对B市赛艇12名青少年运动员(男子7人,女子5人)进行了 FMS(Functional Movement Screen)功能测试[7]。测试结果表明(表10),运动员总体得分为13.3分,其中,男子13.7分,女子12.8分,12名运动员中有6名低于13分(不及格),占总数的一半。从各分项测试得分来看,该12名青少年运动员身体功能的失衡,具体表现在身体左右不对称现象严重,躯干力量和四肢力量不匹配,身体稳定性和灵活性存在较大问题。由此可知,我国青少年赛艇运动员在基本姿态和动作上存在大量的问题。长期的传统杠铃式力量训练,忽视不同肌群、部位和环节肌肉力量之间的均衡发展,忽视各种不同力量能力之间以及力量与其他能力之间的协作关系,是造成这一问题的重要原因。

表9 B市赛艇队伤病情况调查一览表

表10 B市部分青少年赛艇运动员FMS测试结果一览表

图6 热身活动和整理活动方法手段圆屏图(左为热身活动,右为整理活动,上为运动员问卷结果,下为教练员问卷结果)

2.3.1.3 热身活动和整理活动

热身活动和整理活动是训练过程中不可缺少的一部分。表11为有关每堂训练课前热身活动和训练课后整理活动时间的问卷调查结果。由表可知,运动员和教练员都认为,热身活动约30 min左右,整理活动为20~25 min左右。而热身活动常采用慢跑、动态体操和拉伸等方法,整理活动常采用慢跑和拉伸等方法。问卷结果表明,运动员和教练员都肯定了热身活动和整理活动的重要性。

然而,实地跟踪记录结果表明(表12),A市青少年赛艇运动员主训练课和热身活动与整理活动之比约为3∶1,即平均一堂持续时间约100 min的训练课,75 min为主要训练课,25 min为热身活动和整理活动时间。B市青少年赛艇运动员该比例约为8.7∶1.3,即平均100 min的训练课,仅13 min为热身活动和整理活动时间。由此可见,A市和B市热身活动和整理活动的时间远低于问卷结果,表明在实际训练过程中,教练员和运动员并不是特别重视训练课前的准备活动和训练课后的整理活动。在B市实地观察发现,教练员完成训练课后马上离开,并没有在事前设计、交代给运动员具体的整理活动内容和时间,也不现场指导或监督运动员完成整理活动,结果是运动员的整理活动匆匆结束或完全忽略。由此可见,尽管教练员和运动员都认为,热身活动和整理活动非常重要,但是,在实际训练过程中却并不这样去做,热身活动和整理活动反而成为最容易被忽视的一项内容。

表11 热身活动和整理活动时间一览表 (min)

表12 A市和B市两地青少年主要训练课和热身活动与整理活动时间比例一览表

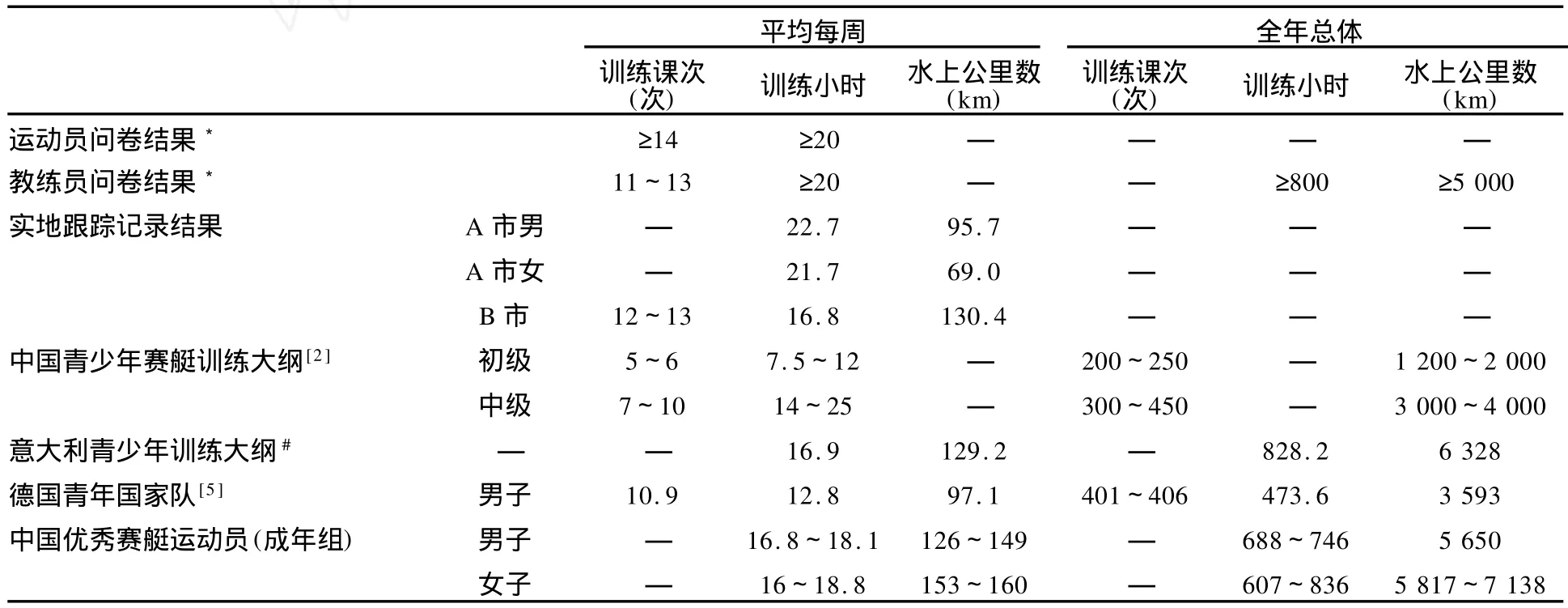

2.3.2 训练量特点

表13为青少年赛艇运动员训练量情况。由表可知,我国青少年赛艇运动员全年总体训练时间在800小时以上,超过德国青少年赛艇国家队(473.6小时),达到我国优秀成年运动员水平;水上公里数在5 000 km以上,超过中国青少年训练大纲要求(4 000 km以内)和德国青少年赛艇国家队(3 593 km),达到我国优秀成年运动员水平(国家队水平)。平均每周训练时间问卷调查结果,与A市实地跟踪记录结果基本一致,在20小时以上,超过中国青少年赛艇训练大纲要求,以及意大利、德国青少年赛艇水平和我国优秀成年赛艇运动员水平;每周平均水上公里数,A市男子和德国较为接近,女子远低于意大利和德国水平。B市平均每周训练时间为16.8小时,与意大利以及我国青少年赛艇训练大纲要求一致,达到我国优秀成年运动员水平;平均每周水上公里数为130.4 km,达到意大利青少年赛艇训练大纲要求,略低于我国成年优秀赛艇运动员水平。

综上所述,我国青少年赛艇运动员从训练总时间和水上公里数来看普遍偏大,平均每周训练时间甚至高于我国优秀成年运动员水平;实地跟踪记录结果表明,平均每周的水上公里数和国外相比相差不大,略低于我国优秀成年运动员水平(国家队水平)。总体上看,我国青少年赛艇运动员总体训练量偏高。

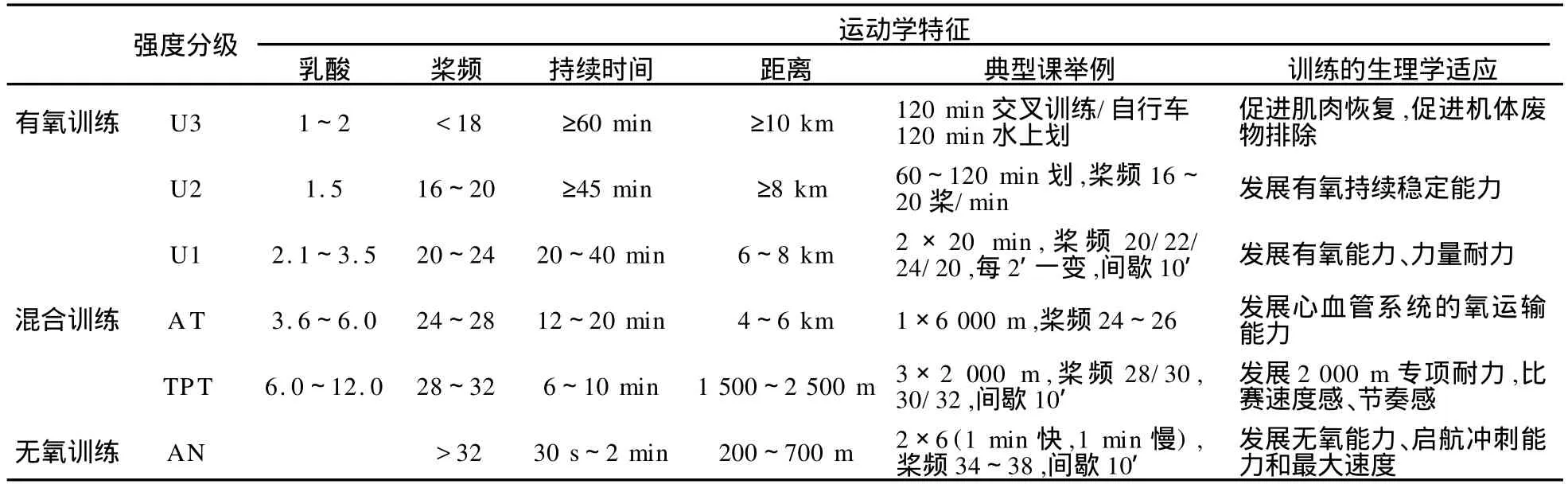

2.3.3 训练强度分布特点

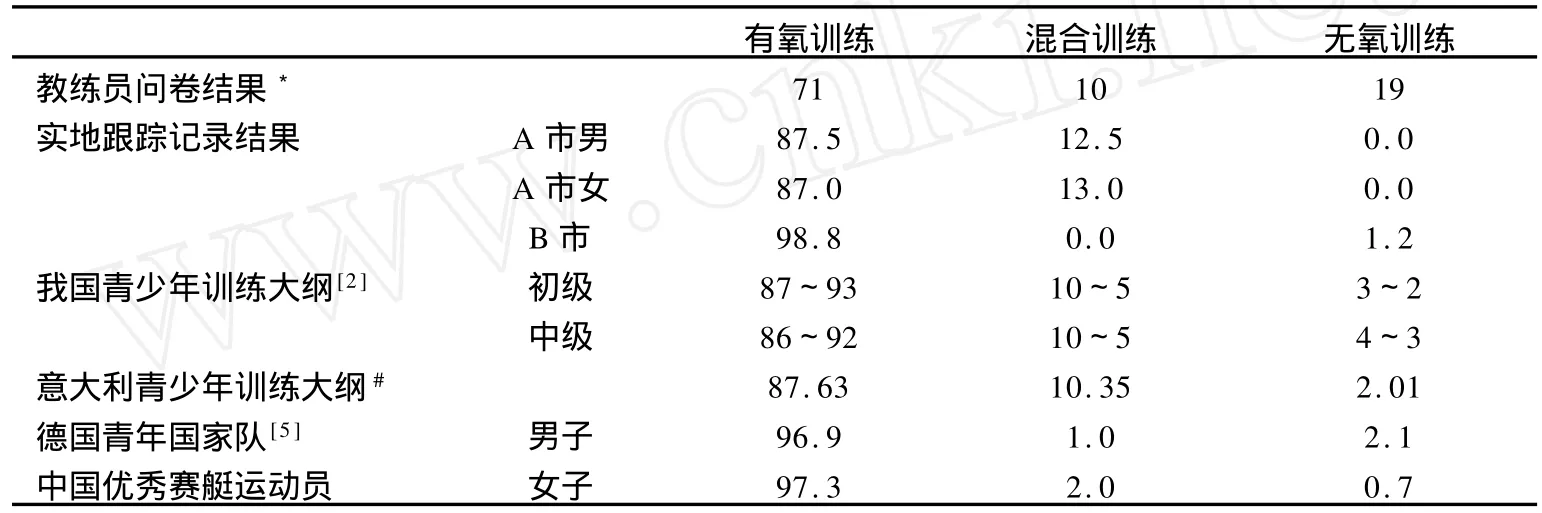

根据赛艇的项目特点,我们把青少年赛艇运动员的耐力训练分成有氧训练,混合训练和无氧训练3个区间(表14)。

表13 青少年赛艇运动员训练量情况一览表

表14 赛艇训练强度分级一览表

表15 青少年赛艇运动员训练强度分布一览表 (%)

表15为青少年赛艇运动员训练强度分布。由表15可知,我国青少年赛艇训练大纲建议,有氧训练至少占86%,混合训练占5%~10%,无氧训练为3%~4%,与意大利青少年赛艇训练大纲的建议一致;德国赛艇青年国家队有氧训练比例高达96.9%,混合训练仅1%,无氧训练为>100%,与我国优秀成年女子公开级赛艇运动员的训练强度分布相似。本研究问卷调查结果表明,青少年赛艇教练员认为,有氧训练占71%,混合训练10%,无氧训练19%,该训练负荷强度分布严重的偏离我国青少年训练大纲的要求,与意大利、德国青年国家队以及我国优秀成年女子赛艇运动员相差甚远,主要表现在有氧训练不足,无氧训练过多。造成该现象的原因可能在于我国青少年赛艇教练员在训练负荷强度安排还是根据以往训练经验来进行,对赛艇项目的本质认识不够,对赛艇训练负荷特征认识不足。

实地跟踪记录发现,A市和B市两地的训练负荷强度分布结果表明,B市相对A市更加重视有氧训练。尽管两地在训练负荷强度分布上存在较大的差异,但是,基本符合我国青少年训练大纲的要求,与德国青年国家队以及我国优秀女子赛艇运动员的训练负荷强度分布相差不大,这与问卷调查结果相悖。针对浙江和广东的教练员问卷显示,浙江省青少年教练员认为,训练强度分布分别为有氧60%,混合10%,无氧30%;广东省青少年教练员则认为分别为80%,5%,15%。由此可见,对于训练负荷强度,浙江省青少年教练和问卷结果相一致,而广东省的教练则重视有氧训练,这一点与实地跟踪记录结果相一致。考虑实地跟踪记录期间为冬训准备期,总体训练强度,有氧占多数相对正常。且对比浙江A市和广东B市实地跟踪记录结果发现,广东更加重视有氧训练,这一现象在两省青少年教练员问卷中也有所体现。

综上所述,笔者认为,从问卷调查结果表明,我国青少年赛艇运动员训练负荷强度偏大,表现在有氧训练不足,无氧训练过多。实地跟踪记录结果与问卷结果不一致,可能是由于本次实地跟踪记录期间时间较短,且为冬训准备期,因此,两地青少年赛艇运动员训练负荷强度分布表现出以有氧为主属于正常现象,若考虑赛季期训练强度的增加,两地年度有氧训练强度比例会下降。实地跟踪记录结果还表明,B市比A市更加重视有氧训练,这一点与针对浙江和广东青少年教练员的问卷调查结果相一致。

尽管在实地跟踪记录过程中,A市和B市的青少年赛艇运动员训练负荷强度总体上安排相对科学,但是,在具体训练过程中仍然存在问题,其中,最为突出的就是训练中对强度的控制。本研究对B市青少年赛艇运动员部分典型训练课中的乳酸和心率进行了观察。低强度长划训练课,B市女子平均乳酸在1.58 mmol/L(U 2强度),男子则达到了2.83 mmol/L(U 1强度),男子强度偏高;2 km中等桨频(22~24)训练课,女子平均血乳酸为2.94 mmol/L,男子平均血乳酸为8.37 mmol/L,男子训练强度过高;水上阻力划训练课,男女血乳酸均在1.0 mmol/L上下,表明该堂训练课强度过低。由此可知,B市青少年赛艇运动员在实际训练过程中对具体训练课的负荷强度仍然存在控制不好的情况。

3 结论与建议

3.1 结论

1.我国青少年赛艇运动员平均始训年龄大约在14岁左右,与国外始训年龄相差不大,但我国赛艇运动员始训年龄跨度较小,且半数运动员在从事赛艇项目之前未有任何体育训练基础,国外赛艇运动员始训年龄跨度较大,这可能是由于部分运动员在从事赛艇运动之前从事过其他项目的训练。尽管我国青少年赛艇运动员始训年龄和国外相差不大,但是,我国青少年赛艇运动员和世界相比成材率低下,造成该现象的原因主要在于后天的训练安排。

2.目前我国青少年赛艇运动员在训练内容安排上和我国成年运动员一致,水陆训练比例较为合理。但是,具体的训练方法手段单一,耐力训练主要为水上划、测功仪和跑步训练;力量训练主要为杠铃式力量训练。在力量训练过程中,缺少青少年运动员身体全面、平衡发展观念。

3.目前我国青少年赛艇运动员训练量偏大,不仅超出我国青少年赛艇训练大纲的要求,达到甚至部分超过成年运动员水平,且过大的训练量并没有为我国青少年赛艇运动员或者成年运动员带来运动水平的提高。

4.目前我国青少年赛艇运动员训练强度偏高,主要表现在有氧训练不足,无氧训练过多。主要原因可能还在于教练员对赛艇的项目本质规律认识不足,片面地认为比赛时的高桨频,高乳酸才是赛艇的专项特点。因此,在训练过程中比较重视高桨频,高乳酸的无氧训练。尽管某些省(市)逐步认识到赛艇是以有氧为主的项目,在训练负荷强度总体安排上有了较大的改观,但在具体的训练过程中仍然缺乏对训练强度的有效控制。

3.2 建议

1.国家及相关体育机构应该继续发扬举国体制的优势,加强对赛艇运动员的从小培养和选材研究。从体制上建立相应的培养机构,从制度上完善运动员的选拔和成长途径。

2.负责青少年赛艇运动员的教练员应该加强上岗资格管理,岗前培训,岗位管理,教练员应该熟练相关的运动训练学知识和生理学知识,青少年生长发育特点以及赛艇项目的本质规律和训练特征。

3.在具体的青少年赛艇运动训练过程中,教练员依据运动员的自身情况合理制定年度、阶段、月、周训练计划。减少训练量,提高训练质量,降低训练强度,加强训练监控,合理搭配训练内容,增加耐力和力量训练类型。

4.相关体育科研工作者和管理者应当加强对青少年赛艇运动员的关注和研究。

[1]迪特里希.哈雷主.训练学[M].蔡俊伍译,赵浚校.北京:人民体育出版社,1985:79.

[2]国家体育总局水上运动管理中心(审定).青少年赛艇教学训练大纲[M].郭建军(主编).全国青少年奥运项目教学训练大纲.北京:人民体育出版社,2008:391-491.

[3]过家兴.运动训练学[M].北京,北京体育学院出版社,1986:43.

[4]资薇.我国优秀赛艇运动员年度训练负荷特点与关键问题研究[D].北京:清华大学博士学位论文,2011.

[5]ALTENBURG D.The German talent-identification and talentdevelopment program[C].In:H.PERRY AND I.DIETERLE (Eds).FISA’s Youth Junior Rowing and Sculling Guide.Lausanne,Sw itzerland:FISA,1997.

[6]ARNE GUELL ICH,STEPHEN SEILER,EIKE EMRICH. Training methods and intensity distribution of young worldclass rowers[J].Int J Sports Physiol Performance,2009 4:448-460.

[7]COOK G,BURTON L,HOGENBOOM B.The use of fundamentalmovements as an assessment of function–part 1[J].North Am J Sport Physical Therapy,2006,(1):62-72.

[8]HARTMANN U.Die neue Entwicklungstendenz des Rudertraininges[Z].Vo rtrag Nanjing,2005.

[9]JAREK MAESTU,JAA K JURIMAE,TO IVO JURIMAE.Monitoring of performance and training in rowing[J].Sports Med, 2005,35(7):597-617.