钢-混凝土组合梁的综述

郝江华,周现伟,郝 丽,姚佩歆

(西安建筑科技大学土木工程学院,陕西西安710055)

钢-混凝土组合梁(以下简称组合梁)是在钢结构和混凝土结构基础上发展起来的一种新型梁,通常其肋部采用钢梁,翼板采用混凝土板,两者间用抗剪连接件或开孔钢板连成整体。抗剪连接件是钢梁与混凝土板共同工作的基础,它沿钢梁与混凝土板的交界面设置。两种材料按组合梁的形式结合在一起,可以避免各自的缺点,充分发挥两种材料的优势,形成强度高、刚度大、延性好的结构形式。近几年,钢-混凝土组合梁在我国的应用实践表明,它不仅可以很好地满足结构的功能要求,而且还具有良好的技术经济效益。

1 钢-混凝土组合梁的特点

钢-混凝土组合梁可以广泛的用于建筑结构和桥梁结构等领域。对比钢梁和钢筋混凝土梁,钢-混凝土组合梁具有以下主要特点:

(1)由于混凝土板与钢梁共同工作,可以充分发挥钢材与混凝土材料各自材料特性;另外,钢-混凝土组合梁与钢板梁相比节省钢材约20%~40%,可以降低造价。

(2)增大梁的截面刚度,降低梁的截面高度和建筑高度。

(3)组合梁的混凝土受压翼板增加了梁的侧向刚度,防止了主梁在使用荷载下的扭曲失稳。

(4)降低冲击系数,抗冲击、抗疲劳和抗震性能好。

(5)可以节省施工支模工序和模板,有利于现场施工。

2 钢-混凝土组合梁国内外研究现状及理论发展

近年来,钢-混凝土组合结构在国内外的应用实践表明,它兼有钢结构和混凝土结构的优点,作为组合结构体系中重要横向承重构件的钢-混凝土组合梁在建筑及桥梁结构等领域具有广阔的应用前景[1]。

2.1 国外钢-混凝土组合梁研究现状[2-3]

钢-混凝土组合梁由于能充分发挥钢与混凝土两种材料的力学性能,在国外得到了广泛的发展与应用[4-7],钢-混凝土组合梁的发展历史大致可划分为4个阶段[8-9]:

2.1.1 萌芽阶段(20世纪20年代~20世纪30年代)

钢-混凝土组合结构最早出现主要是出于防火的要求,至今已有80余年的历史。20世纪20年代初,加拿大Dominion桥梁公司的Machay等人,他们进行了2根外包混凝土钢梁试验研究[10];同时英国国家物理实验室也进行了外包混凝土钢梁的试验。结果表明,钢梁与混凝土板之间具有良好的交互作用,但这种结构的稳定性和耐久性要取决于钢梁与混凝土板之间的粘结力的大小。另外,美国工程人员也做了相应的研究,其中以1939年Batho、Lash&Kirkham的试验研究最为深入全面[11]。20世纪30年代末,法、德、瑞典等国家也对其进行了试验研究,并首次尝试采用机械剪力连接件。瑞士人voellmy在1935~1936年间最早开始系统地研究配有机械连接的钢与混凝土组合梁。组合梁开始逐步采用抗剪连接件,外包混凝土也逐步过渡到把混凝土翼板置于钢梁翼缘之上,形成目前常用T形组合梁形式。这段时间认为是组合梁发展的创始阶段。

2.1.2 发展阶段(20世纪40年代~20世纪60年代)

20世纪40年代~20世纪60年代是组合梁的发展阶段。在这期间世界各国相继开展了试验研究,特别组合梁的关键技术—抗剪连接件展开了系统研究。瑞士voellmy提出了压、拉实验方法,并对采用的连接件进行了强度计算。1943年,里海大学报道了槽钢连接件组合梁的试验报告;1954年L.M.Viest首次对栓钉连接件进行研究。从1954年开始,美国的伊里诺斯大学和里海大学等高校对当时应用最多的销钉连接件进行了表态试验和疲劳试验研究。1964年,Chapman和Balakrishnan首次进行了带头栓钉的研究[12]。研究和应用表明栓钉在提高了组合梁极限承载力的同时,大大加快了组合梁的施工速度,并使组合梁后来能在压型钢板组合楼盖中应用成为可能。20世纪60年代后,组合梁的研究工作重点由简支梁研究向连续梁的研究,由完全剪力连接组合梁的研究转而开始了部分剪切连接组合梁的研究,由考虑允许应力设计方法转为考虑极限状态设计方法。

2.1.3 联合开发、全面应用阶段(20世纪70年代~20世纪80年代)

Johnson等从20世纪70年代初研究组合梁的部分交互作用和延性性能,得到了有关的参数并提出了相应的设计方法。1971年R.P.Johnson提出纵向抗剪的计算;1975年R.P.Johnson提出部分剪力连接组合梁的强度和变形计算[13]。1975年,Mallick和Chattopadhyay通过正负弯矩区的曲率分布推导塑性铰的转角,并对连续组合梁提出了一种简化的设计方法。1976年,Hamada和Longworth通过试验分析得到以正弯矩区混凝土的压碎或负弯矩区钢梁翼缘的局部屈曲为破坏模式,可以准确计算连续组合梁的极限荷载;纵向钢筋配筋量是影响负弯矩区破坏模式的主要因素。1976年,Hope-Gill和Johnson进行了3根3跨连续组合梁试验,通过试验验证了塑性设计方法限制条件的可靠性,并得到连续组合梁的设计经常被使用荷载下材料的屈服和开裂所控制。1981年,Ansourian进行了6根连续组合梁的试验;该试验表明当组合梁的延性参数大于1.4时,可以应用简化塑性理论进行设计,而与加载方式及跨度等因素无关。

2.1.4 深入研究、推广应用(20世纪90年代至今)

这一阶段相继出现了预制装配式钢-混凝土组合梁、叠合板组合梁、预应力钢-混凝土组合梁、钢板夹心组合梁等多种新的结构形式。同时对组合梁在使用中所产生的问题以及新材料、新工艺的应用开展了更加细致的研究,并由线弹性向非线性,由平面向空间结构等方面进行了发展。结合并运用计算辅助技术,使得组合梁的发展和理论处理向更深层次发展。

2.2 国内钢-混凝土组合梁研究现状

钢-混凝土组合梁结构在美国、日本、欧洲等发达国家已经得到了较广泛的应用[14]。但是,组合梁在我国的研究起步比较晚。

从20世纪50年代起组合梁在交通、冶金、电力及煤矿等系统都有所应用。1980年,郑州工学院进行了采用槽钢剪力连接件的钢-混凝土简支组合梁试验,证明截面变形近似符合平截面假定。1983年开始,郑州工学院对槽钢连接件进行了较为系统的试验研究,得到了槽钢剪力连接件的破坏形态、极限承载力计算公式和极限承载力上限值等[15]。哈尔滨建筑工程学院从1984年开始对弯筋连接件进行了较系统的试验,发现弯筋处于拉-剪复杂受力状态,钢梁与混凝土板之间的摩擦作用不能忽略,其承载力均超过钢筋的极限抗拉强度。1984年开始,郑州工学院、冶金部建筑科学研究院等曾先后研制出国产栓钉焊接设备,为栓钉连接件的推广应用奠定了基础。此后,郑州工学院开始通过推出试验对栓钉剪力连接件进行了较系统的研究。80年代后期开始,郑州工学院、山西省电力勘测设计院和清华大学等开始对钢与混凝土叠合板组合梁和预应力钢与混凝土空心叠合板组合梁进行研究,解决了大跨重载条件下采用混凝土叠合板作为翼板的关键技术问题,非常适合于桥梁等大跨结构。

到20世纪90年代,哈尔滨建筑工程学院、郑州工学院和清华大学等对钢-混凝土连续组合梁进行了试验研究,探讨了连续组合梁的塑性内力重分布性能、负弯矩截面的抗弯承载力,负弯矩区混凝土翼缘的裂缝宽度、钢梁的局部稳定问题[16]。1999年起河海大学开始对部分剪力连接组合梁的滑移性能进行研究,在满足强度和变形的条件下,组合梁采用部分剪力连接设计可以取得较好的综合效益。近年来,清华大学对压型钢板组合梁进行深入的试验研究与理论分析,包括组合梁在负弯矩作用下抗弯承载力的分析、连续组合梁调幅系数的试验研究、极限抗弯承载力的研究、裂缝的试验研究、滑移效应的影响等。

近年来,清华大学聂建国教授进行了薄壁型钢-混凝土组合梁的试验研究,并在实际工程中得到应用,取得了良好的经济效果;东北大学刘之洋教授对火山灰轻骨料组合梁进行了一系列研究[17];福州大学房贞政教授对预应力组合梁进行了一些研究[18],聂建国教授还对组合梁的抗震性能进行了分析[19]。2008年开始,西安建筑科技大学杨勇博士进行了腹板外包混凝土组合梁及带钢板-混凝土组合桥面板组合梁的研究工作。清华大学从1996年开始对钢-高强混凝土组合梁进行了研究[20]。

2.3 钢-混凝土组合梁研究理论的发展

组合梁的应用与研究出现的同时,组合梁的理论研究也得到相应发展。国外,1912年,E.S.Andrens首先提出“换算截面理论”,对于钢与混凝土两种材料组成的截面,首先把混凝土板换算成钢截面,并且不考虑钢梁与混凝土之间的滑移,认为截面的应力呈线性分布,它适用于组合梁弹性工作阶段分析。1951年,H.M.Newmark等第一个考虑钢梁与混凝土交界面上的相对滑移对组合梁承载力和变形计算的影响,建立了比较完善的“不完全交互作用”理论,在公式推导过程中利用了复杂的微分方程,公式结果也比较复杂,不便于实际应用,但考虑了钢与混凝土交界面上滑移的影响,具有理论意义。在20世纪60年代以后,逐步转入塑性理论分析。这时期Lehigh大学的Tharliman对极限强度理论在组合梁中应用的可行性进行了试验研究,1965年R.G.slutter,R.G.nriseoll提出了极限抗弯强度计算方法。这种理论简便适用,目前已在各国规范中采用,由于该理论假设了钢梁全截面均达到了塑性屈服,因此,在计算简图中运用了简化的塑性应力块理论。另外,oehlers和Sved提出的“混合法”,该方法在考虑连接件塑性的同时,认为组合梁中钢梁和混凝土翼板是完全弹性的,先后对组合梁的极限承载力、变形等作了大量研究。

国内,20世纪70年代后期以后,有限元等数值分析方法开始广泛的应用于组合梁的研究。20世纪80年代初,原郑州工学院、清华大学、东北大学、沈阳建筑工程学院及哈尔滨建筑工程学院等多家单位对栓钉连接件组合梁进行了深入的试验研究和理论分析,包括抗弯承载力、刚度、滑移效应、纵向抗剪和栓钉连接件的实际抗剪承载力、混凝土板纵向抗剪计算方法、疲劳等,提出了考虑滑移效应的变形计算的折减刚度法,建立了考虑滑移效应的组合梁截面刚度和抗弯强度的简化实用计算公式。

3 钢-混凝土组合梁在工程中的应用

3.1 国外钢-混凝土组合梁在工程中的应用

组合梁在国外工程中得到了广泛的应用。前苏联1944年建成了第一座组合公路桥;日本于1955年建成了第一座组合公路桥。瑞典于1955年建成跨径为182 m的斯曹松特桥;德国于1956年建成跨径为58.8 m的比歇瑙尔桥;英国于1964年建成跨径为152 m的新港桥;日本于1960年建成跨径为128m的腾獭桥;日本自1959年制定规范后,便有80%的公路桥改为组合式桥。在20世纪60年代以前,基本上按弹性理论进行分析,而从60年代开始则逐步转为按塑性理论分析。

3.2 国内钢-混凝土组合梁在工程中的应用

从20世纪50年代起组合梁在交通、冶金、电力及煤矿等系统都有所应用。1957年建成的武汉长江大桥,其上层公路桥就已采用了组合梁结构(跨度18m,梁距1.8 m);沈阳设计院早在1963年就把组合梁结构用于煤矿井塔结构。从1985年开始,组合楼盖在高层钢结构中得到了广泛的应用;进入90年代,组合梁大量用于城市立交桥的主体结构与高层建筑的楼盖体系中。1993年由北京市政设计研究院设计的北京国贸桥的三个主跨采用了连续组合梁结构,是该结构在国内城市立交桥中首次应用。近年来在北京、上海等城市的立交桥建设中,由于钢-混凝土组合连续梁桥跨越能力大、建筑高度小、抗震性能好以及施工速度快等优点,得到了广泛的应用,建成了以北京航天桥(主跨73 m)和朝阳桥(主跨64 m)为代表的一批钢-混凝土连续组合梁桥。采用组合楼盖的高层建筑有北京长城饭店、上海金贸大厦、京广中心等。

4 钢-混凝土组合梁的新发展

近年来,为了提高组合梁的承载力,扩大组合梁的弹性工作的范围,提高疲劳强度,解决上述所存在的问题,新起了很多的新型的组合梁形式。以下介绍几个代表性的成果[21]。

4.1 钢箱-混凝土组合梁

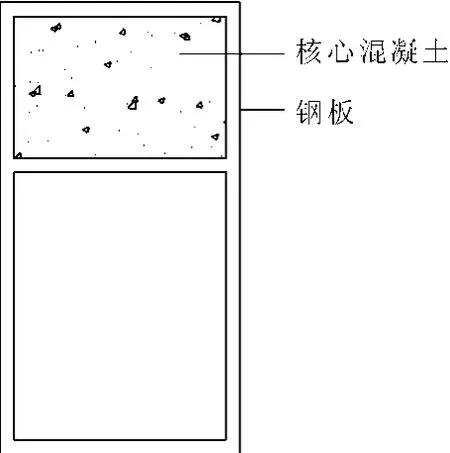

钢箱-混凝土组合梁是一个分上下两室的钢箱梁截面,在上面室内浇灌混凝土,在梁的受压区类似于钢管混凝土,在受拉区则类似于矩形钢箱梁。这种组合梁的优点是解决了叠合梁形式钢-混凝土组合梁中钢-混凝土粘结及横向稳定等问题,但对于多跨连续梁的中间支座,此处受力性能与上述优点相反,还存在很多问题有待研究。图1为钢箱-混凝土组合梁截面示意图。

图1 钢箱-混凝土组合梁截面示意图

4.2 冷弯U形钢-混凝土组合梁

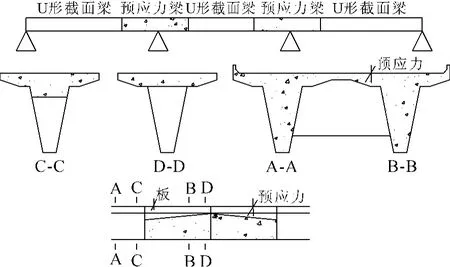

冷弯U形钢-混凝土组合梁腹板采用U形钢截面,该钢截面可以用钢板冷弯成形,焊缝连接少,且可大批量生产;连续梁跨中截面翼缘用钢筋混凝土板,中间支座截面用预应力混凝土结构,在其中浇灌混凝土,形成一个整体截面组合梁。试验研究表明,该多跨连续梁整体工作性能良好,在跨中截面受力性能类似于钢筋组合梁,而在跨间支座截面受力性能类似于预应力混凝土组合梁;梁腹板中填充混凝土可以阻止其受压时腹板的局部压曲(纵弯)。这种新型组合梁具有足够的抗弯承载力和变形能力,用于桥梁结构是可行的。图2为冷弯U形钢-混凝土组合梁截面示意图。

图2 冷弯U形钢-混凝土组合梁截面示意图

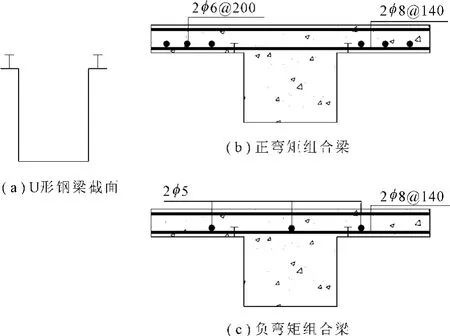

4.3 帽形截面钢-混凝土组合梁

帽形截面钢-混凝土组合梁(图3)是将钢板焊成或冷弯成U形作为梁肋,在U形截面肋部和上翼缘中浇捣混凝土,形成钢-混凝土T形组合截面的构件以共同承受外荷载。在多跨连续梁中,跨中截面翼缘用普通混凝土板,中间支座截面翼缘用预应力混凝土板,形成预应力混凝土组合梁。在土木工程中,这种帽形截面钢-混凝土组合梁由于内部填充混凝土,使得构件既增加截面刚度,又防止钢梁单独作用时因腹板高而薄容易产生局部失稳破坏,降低梁高度以增加房屋净空,并且减少模板的施工量,可加快施工进度,具有良好的发展前景。

图3 帽形截面钢-混凝土组合梁截面

4.4 轻钢-混凝土组合梁

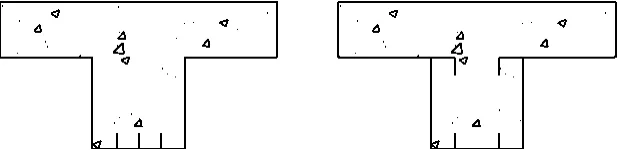

轻钢-混凝土组合梁由薄壁板材(如压型钢板)或冷弯薄壁构件(如卷边槽钢)和混凝土组成并共同工作的一种结构形式,由于轻钢-混凝土组合结构充分发挥了钢材和混凝土的材料性能。试验研究表明:轻钢-混凝土结构梁具有较好的工作性能,钢梁底面和侧面的卷边可有效改善钢梁和混凝土之间的粘结性能,而且裹在混凝土中的卷边和肋越多,粘结性能越好;由于混凝土的吸热作用,有效提高了结构的抗火性能;另外,薄壁型钢和钢板可兼作施工模板,大大加快施工进度,减少了钢筋绑扎所需的费用;但对于钢梁底部配纵向钢筋的轻钢-混凝土组合梁,可能出现粘结面的剪切破坏。对于一般建筑工程构件,需考虑防火构造配筋问题;因此应采取措施提高粘结性能。轻钢-混凝土组合梁截面如图4所示。

图4 轻钢-混凝土组合梁截面

5 钢-混凝土组合梁存在的问题

(1)钢-混凝土组合梁中滑移对其受力性能有重要影响,但是现有的研究成果对滑移的影响考虑不完善。

(2)钢-混凝土组合梁在偏心荷载作用下,截面将发生扭转变形。到目前为止,关于组合梁扭转刚度的计算还没有明确的结论,因此建立合理的组合梁扭转刚度的简化计算公式也十分必要。

(3)钢-混凝土组合梁在动力荷载作用下的疲劳试验性能,目前国内外研究的还比较少。

(4)研究发展新的结构体系。比如预应力钢-混凝土组合梁,钢箱-混凝土组合梁,钢管混凝土-钢箱组合梁,带钢板-混凝土组合桥面板组合梁等新的结构。提高组合梁在大空间及大跨度桥梁中的应用水平。

6 结 语

工程实践表明,由于钢-混凝土组合梁兼有钢结构和混凝土结构的优点,具有显著的技术经济效益和社会效益。它能够适应现代工程向大跨度、高耸、重载发展的需要,符合现代化施工技术的工业化要求。随着理论研究的深入和完善,新型施工工艺的产生和高性能材料的应用,组合梁的良好的受力性能和很好的综合经济效益将展示其美好的应用前景,在未来的工程结构中必将越来越受到工程师的重视,在新世纪的工程结构中奏出强劲的乐章。

[1]聂建国,余志武.钢-混凝土组合梁在我国的研究及应用[J].土木工程学报,1999,32(2):3-8.

[2]陈斌,邵旭东.钢与混凝土组合梁受力性能分析[D].长沙:湖南大学,2008:8-11.

[3]操礼林,石启印.外包钢-高强混凝土组合梁性能研究[D].江苏大学,,2007:1-5.

[4]Daniels J H,Kroll G E,Fisher J W.Behavior of compositebeam to column joints[J].Proeeedings of ASCE,Structural Division,1970,96(3):671-685.

[5]Rotter JM,AnsotjrianP.Cross-sectionbehavior and duetility of composite beams[J].Proceedingsof the Institution of Civil Engineerings,1979,2(67):453-474.

[6]Fabbroeine G,Manfredi G,Cosenza E.Nonlinear analysisof composite beams under positive bending[J].Computers and Struct Lires,1999,70:77-89.

[7]Mohammand R.Salari,Enrico Spacone.Finite element formulations of one-dimensional element with bond slip[J].Engineering Structures,2002,23:815-826.

[8]邹友林,李子青.钢-压型钢板混凝土组合梁设计理论与方法研究[D].西安:长安大学,2005:2-5.

[9]熊志斌,熊福康,熊胜平.钢-混凝土组合梁发展及研究[J].山西建筑,2007,11(33):99-100.

[10]Mackay HM,GillesPiep,Leluau C.Report on the strength of steell-beams haunched with concrete[J].Engineering Journal,Canada,1923,6(8):365-369.

[11]Batho C,Lash SD,Kirkham RHH.The properties of composite beams,consisting of steel joints eneased in conerete,under direct and sustained loading[J].Journal of the Institution of Civil Engineers,1939,11(4):61-114.

[12]Chapman JC.Composite conctruction in steel and concrete:The behaviour of composite beams[J].The Structural Engineer,1964,42(4):115-125.

[13]Johnson R P.Partial-interaction design of composite beams[C]//Structural Aug,1975.

[14]聂建国,余志武.钢-混凝土组合梁在我国的研究及应用[J].土木工程学报,1999,32(2):3-8.

[15]聂建国,孙国良.钢-混凝土组合梁槽钢剪力连接件的试验研究[J].郑州工学院学报,1985,6(2):10-17.

[16]朱聘儒,高向东.钢-混凝土连续组合梁塑性铰特性及内力重分布研究[J].建筑结构学报,1990,11(6):17-22.

[17]姜绍飞,刘之洋,成鼎新.底包角钢火山渣混凝土组合梁斜截面抗剪性能的研究[J].四川建筑科学研究,1996,(4):11-13.

[18]郑则群,房贞政.剪力连接件对预应力钢-混凝土组合梁受力性能的影响[J].福州大学学报(自然科学版),2001,29(1):74-77.

[19]聂建国,余洲亮,叶清华.钢-混凝土叠合板组合梁抗震性能的试验研究[J].清华大学学报(自然科学版),1998,38(10):35-37.

[20]谭英.钢-高强混凝土组合梁抗弯性能的试验研究[D].北京:清华大学,1998.

[21]张喜娥,郭长青,王晓锋,等.钢-混凝土组合梁的发展及应用[J].国外建材科技,2006,27(4):69-71.