火电厂主厂房不同布置方式下地震反应对比分析

张景瑞,陈 雨,袁国锋

(1.西安建筑科技大学土木工程学院,陕西西安710055;2.杭州市路桥有限公司,浙江杭州310000)

0 引 言

大型火力发电厂是重要的生命线工程,应有较高的抗震能力,对该类结构的抗震性能进行研究具有重要的理论意义和实际价值。主厂房传统三连式布置方式,即汽机房、除氧间、煤仓间顺列布置方式,主厂房为框排架结构[1],结构布置复杂、空间性能差、力的传递路径不明确[2]、由于错层的存在,短柱与异型节点常见[3],主厂房结构抗震性能很差[4]。而新的布置方式,即交叉布置方式,主厂房为框、排架结构[5]。

本文以600MW机组火电厂主厂房钢筋混凝土框排架结构和钢筋混凝土框、排架结构为研究对象,用SAP2000有限元分析软件分析主厂房的抗震性能指标,并对传统的框排架结构和新的布置方式下的单框、排架结构的相应部分的抗震性能进行对比分析。

1 主厂房结构模型

以某电厂为原型,单机容量为600 MW,采用传统的三连式布置方式时,主厂房为钢筋混凝土框排架结构,并且不设置柱间支撑以及剪力墙;采用交叉布置方式时,主厂房为钢筋混凝土框、排架结构,同样也不设置柱间支撑和剪力墙,形成完全独立、互不影响的单排架和单框架结构。对于两种布置方式仅主厂房布置方式不同,对于相应的框架部分和排架部分在空间布置,受力情况上是完全相同的。

本工程的设计使用年限为50 a,建筑结构的安全等级为二级,抗震设防类别为乙类,设计地震分组为第一组,场地类别为Ⅱ类,抗震等级为Ⅰ级。建模时柱子的建模尺寸如表1所示。

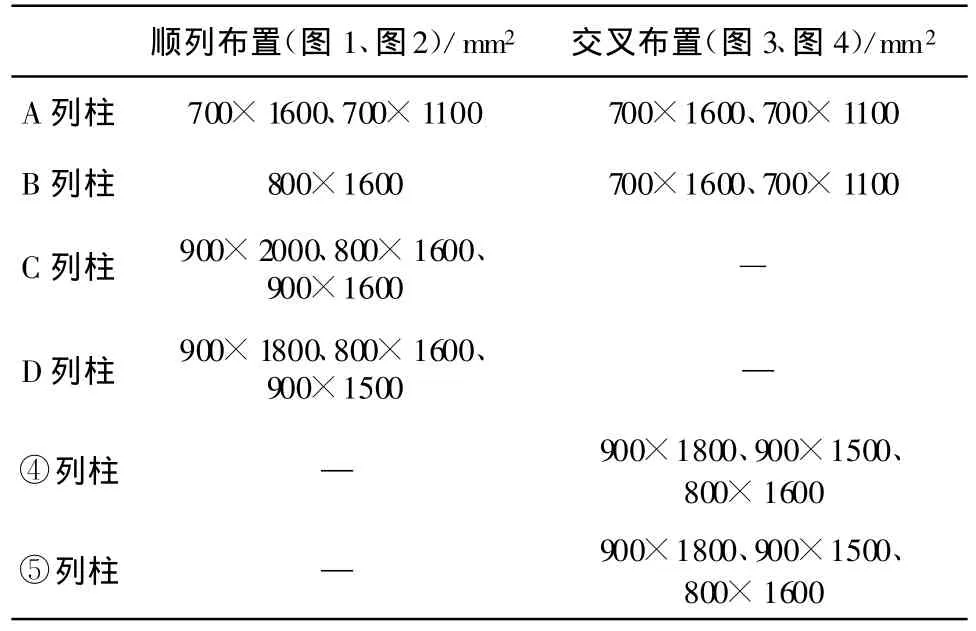

表1 各列柱尺寸

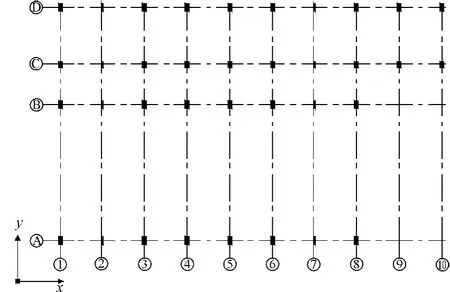

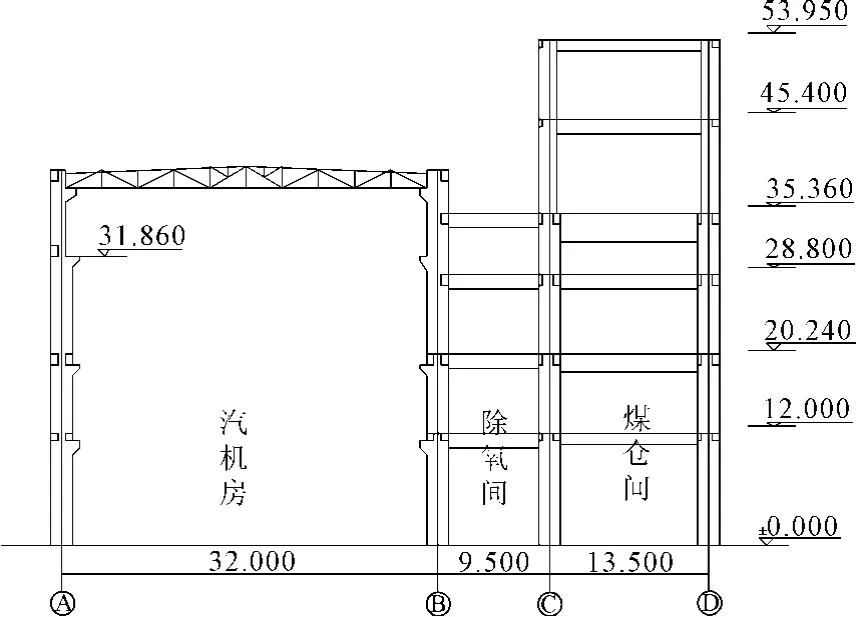

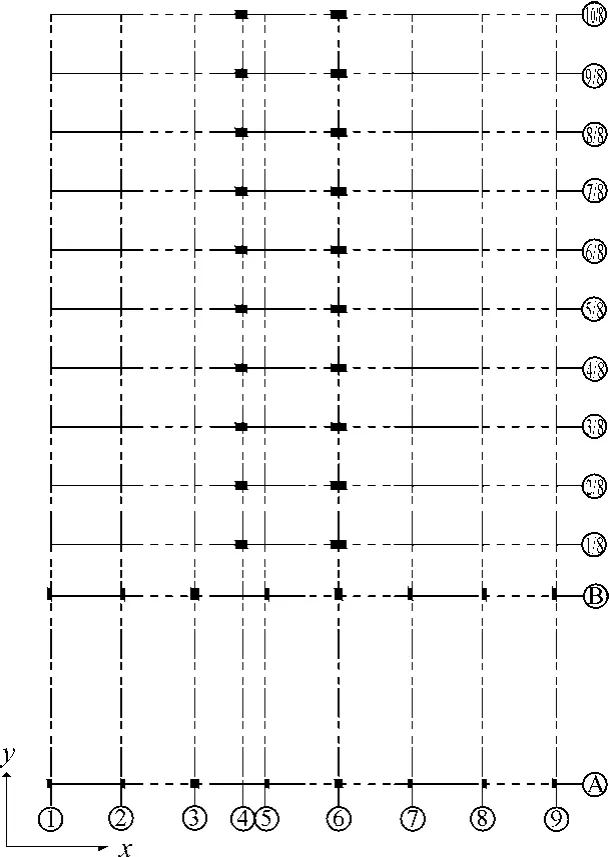

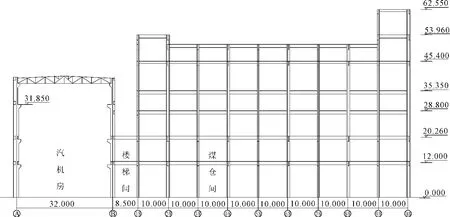

采用交叉布置方式时,由于框架部分和排架部分为独立体系,互不影响,所以柱子的尺寸和异型情况可采用对称方式布置,主厂房的柱网布置图、典型断面图如图1~图4所示。

图1 主厂房柱网布置(三连式)

2 有限元分析

考虑到结构形式的复杂性,在运用SAP2000有限元分析软件进行建模分析时,将原型结构进行适当的简化:①将屋架简化为一刚性杆件,并认为屋架与A、B列柱铰接;②在质量源定义时,定义质量来源为来自荷载,其中自重、附加恒荷载的系数为1.0,活荷载的系数是0.85。

图2 主厂房横向典型断面(三连式)

图3 主厂房柱网布置(交叉式)

SAP2000采用反应谱法进行地震反应分析。静力荷载工况使用已定义的静力荷载工况作为荷载模式,地震烈度选为7度多遇地震。结构的建模和分析都通过SAP2000来实现。建模时,支座采用刚接,主梁与柱的连接方式也选用刚接,而次梁与主梁的连接方式选为两端铰接,起点释放双向弯矩,终点释放双向弯矩和扭矩。

3 主厂房有限元分析结果

3.1 主厂房层剪力对比分析

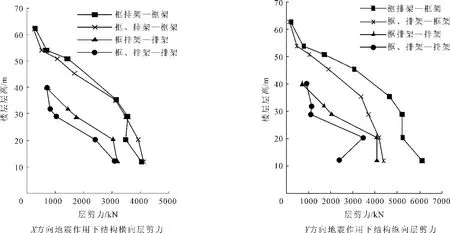

图5为单向地震作用下的反应谱曲线,由图可见,在X方向地震作用下两种结构形式相应部分的层剪力很接近,在Y向地震作用下框排架结构的框架部分和排架部分在底层的层剪力明显要比框、排架结构的层剪力大,而随着层高的增加,层剪力趋于相同。

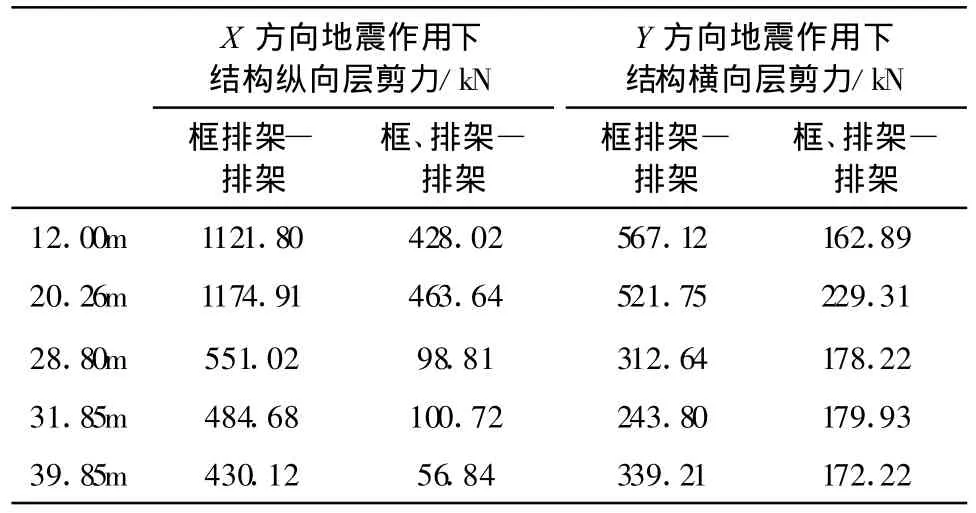

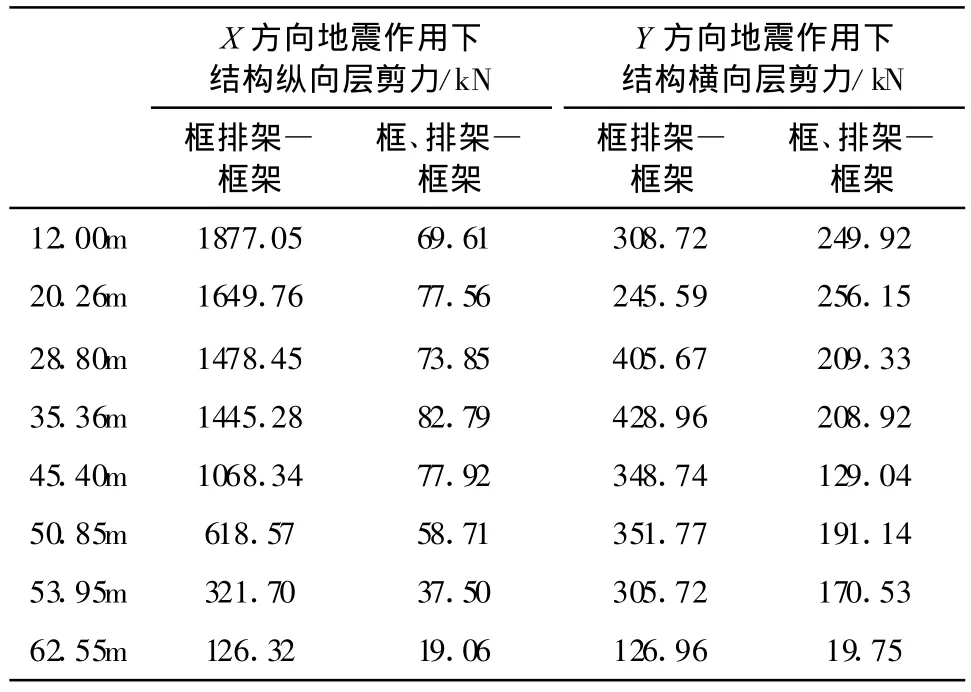

由表2和表3的分析结果可知,扭转效应对传统布置方式的影响比对交叉布置方式的影响要大得多,特别是X方向地震作用下对两种布置方式框架部分纵向剪力的影响尤为明显,此时传统布置方式下的框架部分的最大剪力为交叉布置方式最大剪力的22倍,最小剪力为交叉布置方式最小剪力的6.6倍。

图4 主厂房典型断面(交叉式)

图5 不同方向地震作用下结构层剪力分布

表2 地震作用下排架部分层剪力

3.2 主厂房层间位移及层间位移角对比分析

表3 地震作用下框架部分层剪力

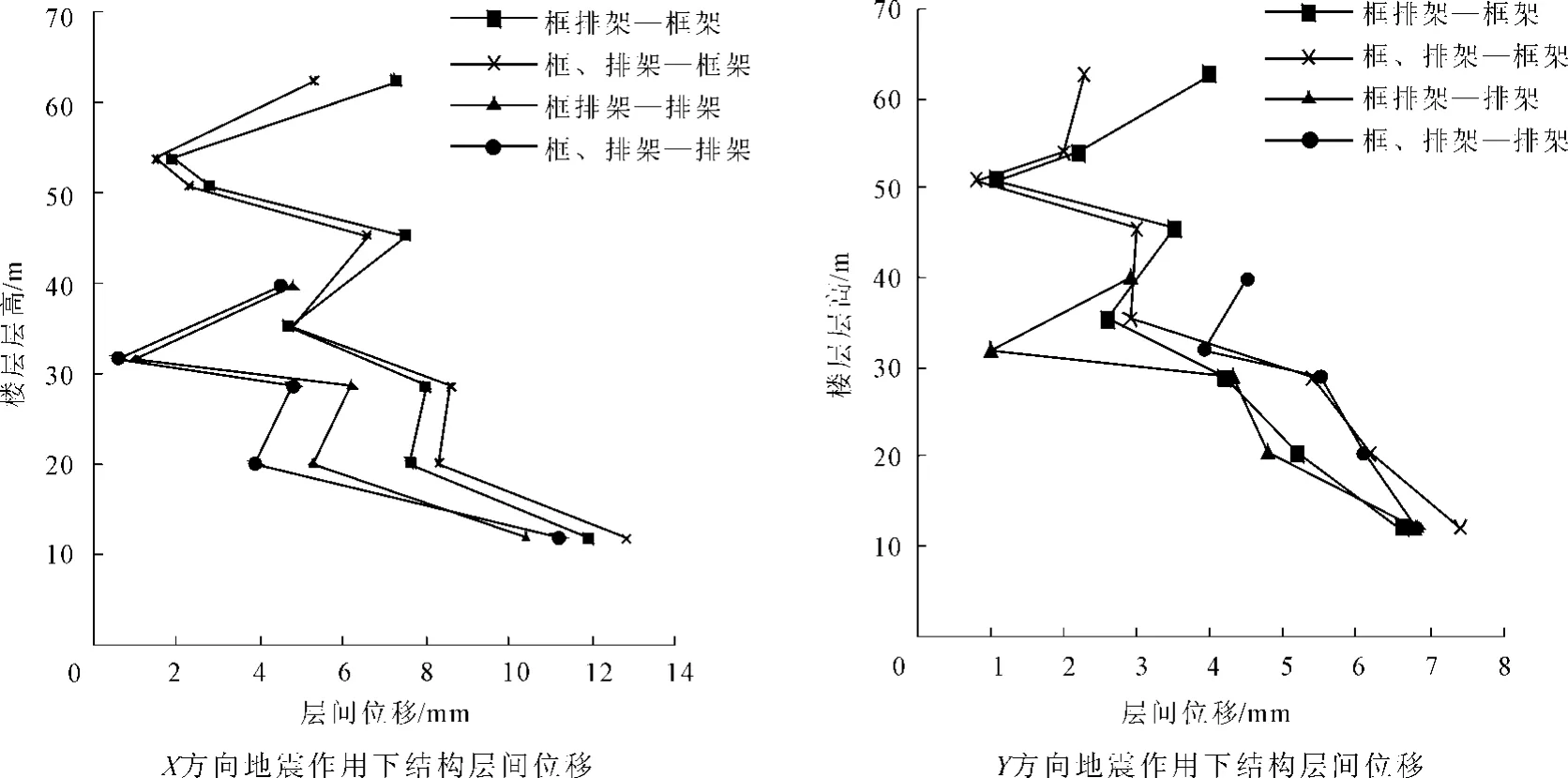

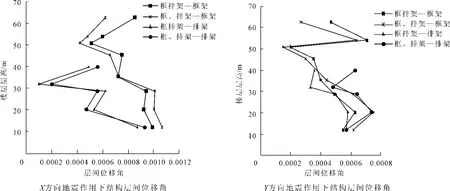

图6和图7分别为 X向和Y向地震作用下的层间位移和层间位移角的示意图,由图可见,在X向地震作用下,框排架结构和框、排架结构的排架部分和框架部分的层间位移都很接近,层间位移曲线中较大的拐点发生在第3层,在Y向地震作用下,框架部分的层间位移除顶层外,其他各层都很接近,而排架部分的层间位移除底层外,其他各层相差较大。由图7可见,在X向和Y向地震作用下框架部分除顶层外,其他各层的层间位移角都很接近,而对于排架部分,在两个方向地震作用下的层间位移和层间位移角除底层外都相差较大。

在对结构进行反应谱分析时,在X向地震作用下,框架部分的最大层间位移和层间位移角都发生在第1层,排架部分的最大层间位移和层间位移角也发生在第1层;在Y向地震作用下,框架部分的最大层间位移发生在第1层,最大层间位移角发生在第7层,排架部分的最大层间位移发生在第1层,最大层间位移角发生在第2层。X和Y向地震作用下,所得的最大层间位移角均小于抗震规范规定的弹性层间位移角[1/500]的限值[6],满足规范要求。

图6 不同方向地震作用下结构层间位移

图7 不同方向地震作用下结构层间位移角

同理,对7度罕遇地震、8度罕遇地震两种地震条件进行上述分析也可得到与上述结论相同的结果,即上述结论在其他地震条件下也同样适用。

4 结 论

(1)传统的框排架结构布置复杂、空间性能差、力的传递路径不明确、由于错层的存在,短柱与异型节点常见;与之相比新的布置方式下结构的各项性能都有了改进,从而抗震性能(包括主厂房的层间剪力、层间位移及层间位移角等)也较传统的框排架结构要好;

(2)用SAP2000有限元分析软件对两种不同布置形式进行建模分析得:在多种地震作用下结构的层间位移角都小于规范规定的限值,结构的变形满足要求。

(3)交叉布置方式与传统的三连式的布置方式相比,结构布置简单;空间性能好;力的传递路径明确,而且没有错层的存在,避免了短柱现象的发生。

(4)用交叉布置方式时,质量和刚度分布较传统的三连式布置方式均匀,扭转效应对交叉布置方式的影响不如对三连式的布置方式的影响表现得那么强烈。

[1]文良谟.火力发电厂土建结构抗震设计的回顾和展望[J].电力建设,1998,(6):18-20,24.

[2]吴涛,白国良,刘伯权.大型火力发电厂钢筋混凝土框排架主厂房结构抗震性能实验研究[J].建筑结构学报,2007,28(3):46-52.

[3]宋远齐,汪小刚,温彦锋,等.大型火电厂主厂房框排架结构静力弹塑性地震反应分析[J].电力建设,2009,30(5):59-62.

[4]刘大海,杨翠如.厂房抗震设计[M].北京:中国建筑工业出版社,1997.

[5]葛增茂.火力发电厂主厂房结构形式和体系评述[J].电力建设,1998,(6):15-17.

[6]GB50011-2001.建筑抗震设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2001.