1930年代高等教育机制对文学理论生产的影响

张清民

(河南大学文艺学研究中心,开封475001)

文学理论的生成因素是多样的,经济、商业因素对文学生产虽然有很大影响乃至决定性的影响,但决不是唯一的、绝对支配性的因素。高等教育对文学理论(文学观念、文学知识)的生产和文学理论形态的生成,同样起很大作用。从体制角度而言,除了职业批评和专业的研究机构,高等教育也在很大程度上影响甚至支配着文学理论的生产。

一

1930年代,国民政府虽然疏于文学市场的引导、管理,但在高等教育领域却不曾放松,因为民国政府相信“教育为立国之大本”。1929年4月26日,国民政府公布《中华民国教育宗旨》,其中规定:“大学及专门教育,必须注重实用科学,充实学科内容,养成专门知识技能,并切实陶融为国家社会服务之健全品格。”[1]16

“学科内容”、“专门知识”的教育宗旨规定,为文学活动走向专业化的精神生产提供了体制保证。专业化和制度化无疑是现代学科知识得以发展的基本社会前提,作为知识生产和传播部门的大学和研究院(主要是大学)是文学认识科学化的物质载体。对中国现代知识分子来说,文学生产的专业化和制度化是一场巨大的文化革命,因为它把知识人的生活空间从政治、道德空间中剥离、分立,使之生存在相对独立的精神空间,这是一种巨大的“精神减负”。在这种“精神减负”之后,现代知识分子不必再象传统社会的“士”那样,在知识追求之外,还得为立德立功、博施济众、老安少怀的庙堂理想而努力,为“立心”、“立命”、“继绝学”、“开太平”之类的玄想理想伤脑筋,为“独善其身”还是“兼济天下”的两难选择而苦恼。

文学活动的专业化、制度化把文学认识引向科学化、规范化,同时也给普通民众理解文学提供了知识前提。文学认识普及的理论前提是人们对文学具有共同的知识,有了共同的文学知识,社会成员相互间才能就文学进行有效地沟通和交流。专业化的文学知识,其创造、建构、积累、推进要靠批评家、理论家、文学学者等人群的共同努力,其传播要靠媒体以及相关体制内的教育、培训机构完成。[2]文学教育、培训机构通过体制要求,对相关人群进行文学知识强制性灌输、传播,文学知识才能完成其社会化过程,成为整个社会的精神食粮,并使整个社会群体在文学素养方面得以提高。

在现代社会,大学的文学教育降低了文学的殿堂的门槛,产生了知识上的溢出效应,为社会整体文学水平的发展、提高提供了知识与人才条件;不可否认,这一任务主要是由高等教育来完成的。在文学活动进入专业化、制度化、知识化、市场化的现代社会之后,文学理论的生产主体(批评家、理论家)为了谋生,不得不进入教育或学术体制之内,成为一名职业学者:大学里的教授或研究院(所)里的研究员。高等学校和学术研究机构在知识生产方面所起的作用,从下面一组出版数据中一看便可明了:

北京是高等学府林立的文化古都,文人学者云集……民国时期(含汪伪统治时期在内)北京约出书7400种,出书单位包括机关、学校、研究机构、学术团体、杂志社、报社、个人、新书店、古旧书店等等。绝大多数出版者仅出书一、二种,出书10种以上的还不到100家,而出版100种以上的仅5家。它们是北京大学、燕京大学、文化学社、地质研究所、北平研究院。除文化学社可以勉强算作经营机构外,其他4家都是学术机构。[3]583

1930年代前期,中国大学布局情况如下:“全国专科以上学校”共计104所,其中专科学校28所,独立学院35所,大学41所,“分布状况,可分为四大中心:在北部为平、津,共计二十校;在南部为广州,共计七校;在东部为京、沪,共计二十八校;在中部为川、鄂、豫、湘共计十二校,其他各省多则六校,少则一校。故我国专科以上学校之分布,东部居第一位,北部居第二位,中部居第三位,南部居第四位。”[4]1这是民国教育部1935的统计数字,基本上能反映出30年代中国高等教育资源的配置情况。如果只考虑综合性大学,而不把独立学院和专科学校计算在内,那么中国大学分布的具体数字如下:

国立大学13所:北平4所,上海3所,南京1所,广东、湖北、山东、浙江、四川各1所;

私立大学19所:北平3所,上海7所,南京1所,广东3所,湖北2所,山东、河北、福建各1所;

省立大学9所:辽宁2所,吉林、山西、河南、安徽、湖南、广西、云南各 1所。[4]11-12

从这组数字来看,1930年代中国的大学主要集中在北平、上海:三类大学共41所,北平、上海占了17所,接近总数的一半;国立大学13所,北平、上海占7所,超过总数的一半。作为民国政府首府所在地的南京,其高等教育实力平平,实在不比平、沪之外的任何一个省区好到哪里。

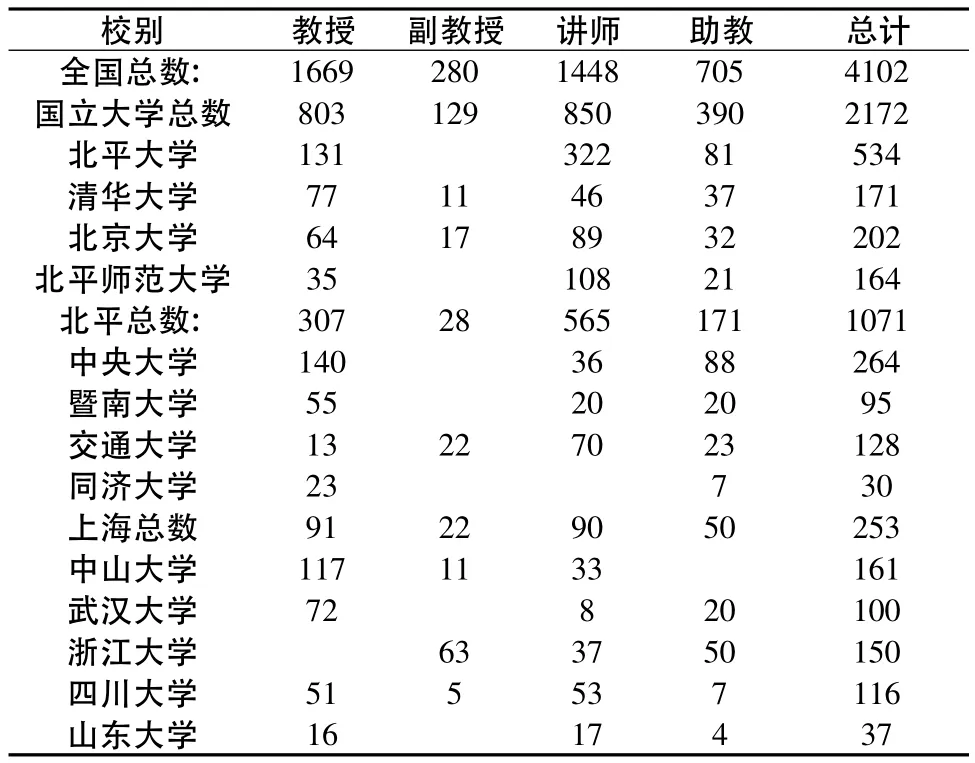

在北平和上海两个高等教育的强势区域之间,北平的教育资源又远远超过上海:虽然上海的大学在数量上占绝对优势,但从质量和水平上看,却和北平差得多,这一差异是由两地国立大学的数量分布决定的。国立大学是民国政府直接投资支持的大学,财力雄厚,有充足的资金延揽名师、吸引高级人才,其师资力量远非省立、私立大学可比。其地位犹如几十年后中国大学中的“985”高校,可谓大学中的重中之重。从1932年度三类大学资金投入总额数量中可以看出这一点:国立大学年度投入资金总额数量为18,380,720元,私立大学年度投入资金总额数量为7,175,557元,省立大学年度投入资金总额数量为 2,507,400 元。[4]17在国立大学之中,平、沪和其它地域大学的师资力量相差也很大,北平的国立大学教授的数量是上海国立大学教授数量的3倍以上,国立大学教师总数是上海国立大学教师总数的4倍以上。具体情形从下面的“1932年度中国大学教师不同级别数量构成及分布情况”图表中可以直观地了解到:

表1 1932年度中国大学教师不同级别数量构成及分布情况[4]62

如果仅考虑文学这一专业,并且只从文学生产的角度考察北平、上海两地的科研实力,上海和北平相比就要自惭形秽了,其他地域的大学更不在话下:北平四所国立大学中,北京大学设有文学院(下设国文、英文、法文、德文、日文、史学6个人文系)和文史研究所,清华大学设有文学院(下设国文、外国文、哲学、历史4个人文系)和中国文、外国语、哲学、历史4个研究所,北平大学设有女子文理学院(下设国文、英文、哲学、史地、音乐5个人文系),北平师范大学设有文学院(下设国文、外国文、历史3个人文系);上海三所国立大学中,同济大学、交通大学是两个纯粹的工科大学,只有暨南大学设有文学院(下设文史哲、外国语、中国文、外国文4个人文系);南京中央大学设有文学院(下设中国文、外国文、哲学、史学4个人文系),武汉大学设有文学院(下设中国文、外国文、哲学、史学4个人文系),中山大学设有文学院(下设中国文、英文、史学、哲学4个人文系),四川大学设有文学院(下设中国文、英文、史学3个人文系),山东大学设有文理学院(下设中国文、外国文2个人文系),浙江大学设有文理学院(只有外国文 1 个人文系)。[4]51-52把 8地13所国立大学的文学力量加以比较,便可看出这样一个事实:在1930年代,上海这个中国最大的经济、贸易、金融中心和南京这个全国政治权力中心,在文学学科布局上,和湖北、广东、四川、山东、浙江5个普通省区是1:1的比例,没有任何优势可言;北平的4所国立大学均有文学系,再加上北京大学、清华大学各自所设的文学研究所,等于有6支文学力量,和上海、南京相比是6:1的比例,文学格局占据绝对优势。

从科研条件、师资力量、教师队伍等方面来看,上海、南京的高等教育质量和水平都无法和北平相提并论,尤其是在师资方面,而“师资为大学第一要素……大学之良窳,几乎全系于师资与设备充实与否,而师资尤为重要。”[5]69名师可开一代风气,带动许多人的创造和研究。比如,北京大学“自陈独秀君来任学长,胡适之、刘半农、周豫才、周岂明诸君来任教员,而文学革命,思想自由的风气,遂大流行。”[6]1930—1931 年间,胡适任北京大学文学院院长,马裕藻任中文系主任,北京大学文学院教授有马叙伦、汤用彤、杨亮功、周作人、朱希祖、陈源、沈兼士、陈衡哲,讲师有郁达夫、黎锦熙、傅斯年、陈垣、陈寅恪等;从1931—1932年度“中国文学系”的部分课程表上,可看出北京大学文学方面的师资力量:中国文字声韵概要(教员沈兼士、马裕藻)、中国诗名著选及实习(俞平伯)、中国文学史概要(冯淑兰〔冯沅君〕)、甲骨及钟鼎文字研究(商承祚)、中国文字及训诂、石文研究(沈兼士)、说文研究、中国音韵研究(钱玄同)、古音系研究(魏建功)、汉魏六朝文(刘文典)、唐宋文、近代散文(周作人)、文学概论(徐祖正)、新文艺试作散文(胡适、周作人、俞平伯)、诗歌(徐志摩、孙大雨)、小说(冯文炳)、戏曲(余上沅)、目录学、校勘学、古籍校读法(余嘉锡)。[7]279-280/2871932年,清华大学“中国文学系”有专任“教授朱自清、杨树达、闻一多、刘文典、俞平伯、陈寅恪(与历史系合聘)、王力,专任讲师浦江清、教员许维遹、余冠英等”,“断续在中文系任教和兼课的教授尚有沈兼士、钱玄同、张煦、黄节、傅增湘、赵元任、许地山、赵万里、唐兰、刘盼燧、容庚、郭绍虞、罗常培、徐耀辰、罗根泽、商承祚、朱光潜等人。”[8]1551935 年,朱自清为清华校史所写的“中国文学系概况”中提供的中文系“教职员名录”为:教授兼主任,朱自清;教授:陈寅恪、杨树达、俞平伯、刘文典、闻一多;专任讲师:浦江清、王力;讲师:赵万里、唐兰;教员:许维遹;助教:余冠英、安文倬;书记:张健夫。[9]如果只是着眼于文学在教育场中的生产,理论格局及重心已经注定非北平莫属。30年代京派学者瞧不起海派学者的理论水平,自然在情理之中。

二

新文学的历史毕竟不长,所以,在20世纪前期的教育场中,话语排斥原则仍然在起作用。就连一些新文化人物都难一下去除旧的文学、学术理念的影响,对新兴学科的学术意义估计不足,并公开表示轻视。象傅斯年所谓“学术”是“国故的研究”,不关“文学上的事”[10]的认识,在1930年代仍然很有市场,许多人认为新兴文学知识的研究算不得学术,作为课程也上不得大学的席面。在高等教育体制内,“文学概论”课的地位和处境如同半个世纪后大学中文系里的“写作”课或公共语文课,被人们认为是没有学术含量的技术课程。不管是本土的教授,还是留洋回来的博士,都不愿意讲授“文学概论”课;凡教授这一课程的教员,大都是跑到大学混饭吃的新文学作家。在一般人眼里,作家是搞创作的,因而是“没有学问”的人,没学问的人自然只配教授没有学术含量的“文学概论”;但从另一个角度说,“文学概论”课的讲授还非作家莫属。这种情形在20世纪前期几乎是一个不争的事实。比如,1920—1926年期间,北京大学讲授“文学概论”课的是作家周作人和张定璜(原名张黄,字凤举);1926年国立成都大学成立时,国文系“文学概论”课由作家李劼人讲授;在1930年代,作家老舍、郁达夫、孙俍工等均讲授过“文学概论”课,并有“文学概论”之类的专著出版。在1930年代后期,“国立西南联合大学”开设“文学概论”课程,由作家李广田讲授。[11]

著者据此大胆的推测,1930年代的国立大学之所以大部分都不开设“文学概论”课,主要是找不到合适的讲授人;作为国立大学,开课自然是宁缺勿滥,找不到有声望和学术影响、又愿意讲授这门课的教授,宁愿把这门课停下来。不如此便无法理解北京大学、清华大学的课程变更情况。北京大学国文系自1920年就开始设有“文学概论”课,先后由周作人、张定璜、严锲和徐祖正讲授,一直延续到1932年;但到了1933年,北大国文系的课程表中就见不到“文学概论”[12]的名字了。清华大学国文系也曾于1930年秋开设“文学概论”课,聘请北大国文系教授徐祖正讲授[13],第二年改由浦江清讲授[14],但到第3个年头,清华国文系的课程表中“文学概论”课也悄悄消失了。当然,这种猜测并不全面,这里面还有教育体制规定的问题;教育体制在文学理论课程设置上的混乱规定,也是一些国立大学不愿开设文学理论课的主要原因。

在1930年代的中国教育课程设置中,“文学理论”课的安排十分混乱,中学里开,大学里也开,许多国立大学鉴于许多中学已经开设过这一课程,在文学系课程表中干脆取消了“文学概论”课。细察其间原因,还得从1920年代民国的教育规程说起。

1920年代,民国教育界的学科意识还是十分模糊。早已在大学课程中出现的“文学概论”竟然被该时期教育家视为中等文学知识的普及课。1923年的《教育杂志》刊发的《新学制高级中学必修科课程纲要草案》中,穆济波拟定的“国文科学课程纲要”中,“文学概论”为“第一组必修科”,其“内容计分三项:1.文学概说,本项重要部分为:文学界说,文学与人生,文学家的人格与修养。教学时应注意之点:文学的意义与价值,文学的欣赏与创作。2.中国历代文学之变迁。3.近代世界文学之趋势。”其专门要求为:“文学概论”开设两个学期,4个学分,其讲授“说明”,“文学概论应先授以文学的范围与其研究之资料,说明其意义与价值。除了解本国历代文学之变迁外,应使知世界文学的趋势,作切实的比较的研究。”[15]教育部官员们大概忘记了“文学概论”课早已在大学开设这一事实,竟然要求各地中学试行新学制,在中学中普遍开设“文学概论”。上面有令,下级教育官员自然不敢怠慢,于是各级学校纷纷响应。教育家舒新城在主持中国公学中学部时,他设计的课程表中就有“文学概论”科目;[16]1930年,中华书局刊印的钱歌川著《文艺概论》的封面上,就印有“初中学生文库”的字样;1931年北新书局印行姜亮夫著《文学概论讲述》也是著者在一所中学讲课时的讲稿。后人还可从1930年代初出版的此类书籍的序文中得到更为详细的信息。例如,章克标、方光焘合著的《文学入门》的“前八章,系方光焘君在国立暨南大学预科教授文学入门所用的讲义。……本书的辑成,是以中等学生为对象的,如同高级中学里要教授文学入门,或者文学概论。”[17]卢冀野所著《何谓文学》一书“曾先后在中央大学区立南京中学,钟英中学高中部,金陵大学诸校用作文学概论学程讲义。”[18]陈穆如称自己所编《文学理论》供“作高级中学及大学教本之用”。[19]1崔载之称其所著《文学概论》主要“为适应高中学生程度”。[20]

然而,“文学概论”课在中学不但超出了中学生的接受水平,讲授的教员也十分难找,尽管如此,国立大学还是不想再行开设这一课程。毕竟许多中学开设过这一课程,大学再行开设,无疑是重复劳动,这不但是对当时极为有限的教育资源的极大浪费,而且与大学“教授高深学术”的教育宗旨不符。1912年10月24日,民国教育部发布的《大学令》第一条规定:“大学以教授高深学术,养成硕学闳材,应国家需要为宗旨。”第六条规定:“大学为研究学术之蕴奥。”[21]108/1091917年9月27日民国教育部发布的《修正大学令》第一条、第六条内容与《大学令》第一条、第六条内容相比一字未易。而1927年的“国立京师大学校组织总纲”第一条称:“国立京师大学校以教授高深学术,养成硕学宏材为宗旨。”[21]219这种情形自然导致大学教学与研究追求“高深”的学术价值取向。中学开设过的“文学概论”显然不在“高深学术”之列,在国立大学的课程中自然是淘汰的对象。以北京大学为例,“北京大学……民国10年前后国文系设有文学概论、英诗译读、西洋戏剧与小说一类的课程”,“后来国文系在研究上加深了,标准提高了……这些可能被人视为‘不三不四’的文学概论以及译读一类的课程也就从国文系的课程表上被刷了下来。”[22]262

“文学概论”在国立大学课程表中从开设到“被刷了下来”,表明1930年代的高等教育在学科体制上缺乏考虑。在大学的课程设置上,教育部对各个学校并没有统一的安排。因此,当时的许多大学都是自行设计讲授相关课程,教学大纲、教学计划同样是各学校自己安排,所以,一些省立、私立大学的国文系,还是开设有“文学概论”,例如私立齐鲁大学国文系,由作家老舍讲授“文学概论”这一课程。

后来,民国教育部终于认识到“整理大学教育”的必要性:“今日大学课程泛复凌乱,缺乏体系,已为不可掩饰之事实”,对“大学设置课程”,“轻视基本教学”,“轻于基本而重于专门”的做法提出批评,认为“专深之学,可任学生于毕业后之继续求成,不必虑其专深之不能穷,而纷设各种专门问题之课程,贪多务高,反掩基本课程之重”,强调大学课程设置“必须由基本而专门”[23]。

尽管如此,国立大学在文学理论生产方面仍然是主力军。北平的国立大学大都能够“对于各家学说,依各国大学通例,循思想自由原则,兼容并包。无论何种学派,苟其言之成理,持之有故,尚不达自然淘汰之运命,即使彼此相反,也听他们自由发展”[6]。比如清华大学校长梅贻琦,他虽“对政治无深研究,于共产主义亦无大认识”,且“颇怀疑”,但他认为大学当局“应追随蔡孑民先生兼容并包之态度”,让共产主义学说“在学校应均予以自由探讨之机会”如此方能“尽学术自由之使命”[24]184。国立大学思想自由与学术独立的风气对省立和私立大学具有榜样和示范作用,各省立、私立大学对学术自由的学术风气,必然于不知不觉中模仿、学习,再加上民国教育当局对大学里的文学理论课程没有具体的要求,各个大学里的文学理论教员自行其道,不同性质的文学理论观念、文学思想才得以在1930年代的教育界自由发展;也正因为教育当局对文学理论没有统一的要求和规定,文学批评、文学理论的研究和实践才有了百花齐放、百家争鸣的繁荣局面。

[1][中华民国]教育部.第一次中国教育年鉴·甲编教育综述[M].上海:开明书店,1934.

[2]文学知识的媒介传播机制笔者另有专文论述,此处不再赘叙.

[3]郑士德.中国图书发行史[M].北京:高等教育出版社,2000.

[4][中华民国]教育部.二十一年度全国高等教育统计[M].上海:商务印书馆,1935.

[5]刘述礼,黄延复.梅贻琦教育论著选[M].北京:人民教育出版社,1993.

[6]蔡元培.我在教育界的经验·之二[J].宇宙风,1938(56).

[7]萧超然.北京大学校史·增订本[M].北京:北京大学出版社,1988.

[8]清华大学校史编写组.清华大学校史稿[M].北京:中华书局,1981.

[9]朱自清.中国文学系概况[J].清华周刊·向导专号,1935.

[10]毛子水撰《国故和科学的精神》文后的“斯年附识”第2条,见国立北京大学出版部发行的《新潮》[J].1919(5).

[11]1948年9月,开明书店出版的李广田的《创作论》,就是他在西南联大讲授“文学概论”课的部分讲稿,全部讲稿经他的女儿李岫整理后,于1982年11月由香港昭明出版社出版,名为《文学论》.

[12]分别见于国文学系课程指导书(十四年度至十五年度)[J].北京大学日刊,1925(1708);国文学系课程指导书(十九年九月至二十年六月)[J].北京大学日刊,1930(2468);文学院各系课程大纲[J].北京大学日刊,1931(2682);国立北京大学文学院课程一览.北京大学档案,BD1932009;国立北京大学中国文学系课程指导书.北京大学档案,BD1932012.

[13]中国文学系消息[J].国立清华大学校刊,1930(199).

[14]注册部通告第五十一号[J].国立清华大学校刊,1931(314).

[15]新学制高级中学必修科课程纲要草案[J].教育杂志,1923(7).

[16]舒新城.中学学制改革问题[J].教育杂志,1922(1).该杂志编校粗糙,目录页标题为“中学学制改革问题”,正文页标题却是“中学学制问题”.

[17]章克标,方光焘.文学入门·例言[M].上海:开明书店,1930.

[18]卢冀野.何谓文学[M].上海:大东书局,1930.

[19]陈穆如.文学理论[M].上海:启智书局,1930.

[20]崔载之.文学概论·例言[M].北平:立达书局,1934.

[21]中国第二历史档案馆.中华民国史档案资料汇编第三辑教育[M].南京:江苏古籍出版社,1991.

[22]冯至.关于调整大学中文外文二系机构的一点意见[C]//冯至学术精华录.北京:北京师范学院出版社,1988.

[23]九个月来教育部整理全国教育之说明[J].时代公论,1933(40/41).

[24]黄延复,王小宁,整理.梅贻琦日记(1941—1946)[M].北京:清华大学出版社,2001.