直接测量法确定受试产品温度稳定时间的研究

李宝晗,祝耀昌,仇振安

(1.中航工业洛阳电光设备研究所,洛阳 471000;2.中国航空综合技术研究所,北京 100028;3.陆航驻北京地区军代室,洛阳 471000)

0 前言

在产品研制和生产各阶段要进行的环境试验中,温度试验是最常做的试验项目[1]。温度试验通常包括高、低温工作试验,温度冲击试验和快速温度变化试验,分别模拟受试产品寿命期会遇到的各种极端温度环境,以评价这些环境对受试产品的影响。温度试验的合理性取决于所用的温度条件是否合理,不合理的试验条件必然会造成过试验(过设计)或者欠试验(欠设计)。前者将增加研制难度和浪费资源,而后者将造成设计和试验的反复,影响研制进度,更加浪费资源。温度试验中另一个不能忽视的因素是受试产品在试验温度下的保持时间。保持时间反映于受试产品在工作或不工作状态达到温度稳定的时间,即产品各部分的温度均达到温度稳定定义中规定的试验温度或温度范围所需的时间。保持时间反映受试产品的热特性,而受试产品的热特性又取决于其使用材料的热特性和设计结构的特点,当然还会受试验温度、试验温度与初始温度之差、试验过程升降温速率以及试验箱的热交换能力(如热桥、风速)等的影响。此外,保持时间还与在此温度下对受试产品进行功能检查和性能测量的时间相关,包括与受试产品进行检测项目的数量和复杂度以及检测仪表操作的简便性或自动化程度有关。因此,不同的产品在试验中因温度变化速率和测量温度变化范围的不同,达到温度稳定的时间是不一样的,试验标准中只能规定温度稳定时间的确定原则。

温度试验中的保持时间备受各方面的关注是有其原因的。首先人们关注的是受试产品本身的各组成部分是否达到了规定的试验温度要求。理论上讲,只有都达到了该试验温度后,功能检查和性能测量的结果才能真实地反映该温度对产品造成的影响,准确地反映其环境适应性水平。因此各种环境试验标准中均对受试产品温度作了定义,特别是批生产验收试验,高、低温工作试验是每个产品都要进行的试验项目,温度试验时间的长短对批生产效率有重大影响。人们希望高、低温工作试验时间越短越好,因而温度稳定时间确定得是否合理成为影响生产效率的关键之一。

1 温度稳定的定义和说明

1.1 各种标准中的定义

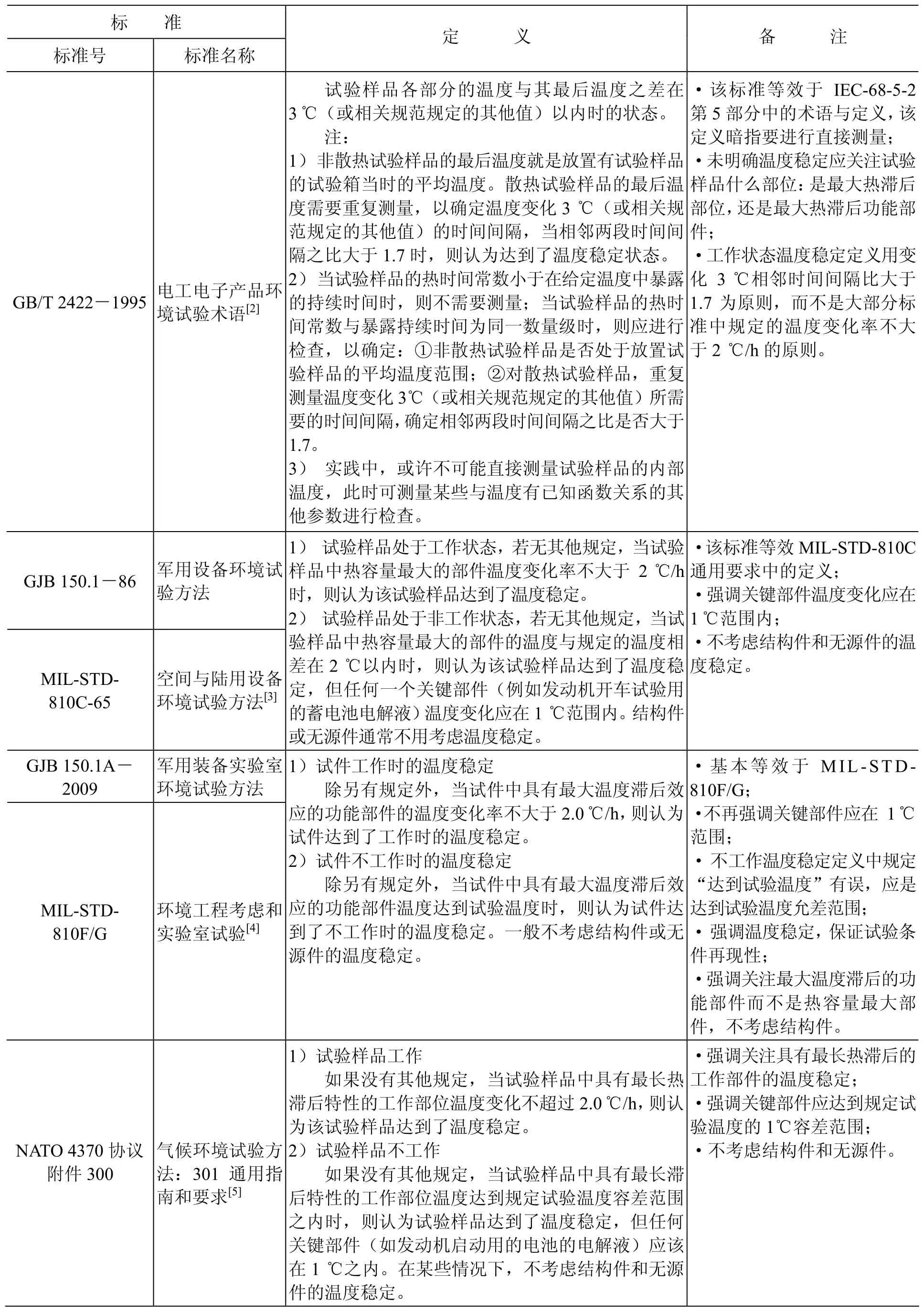

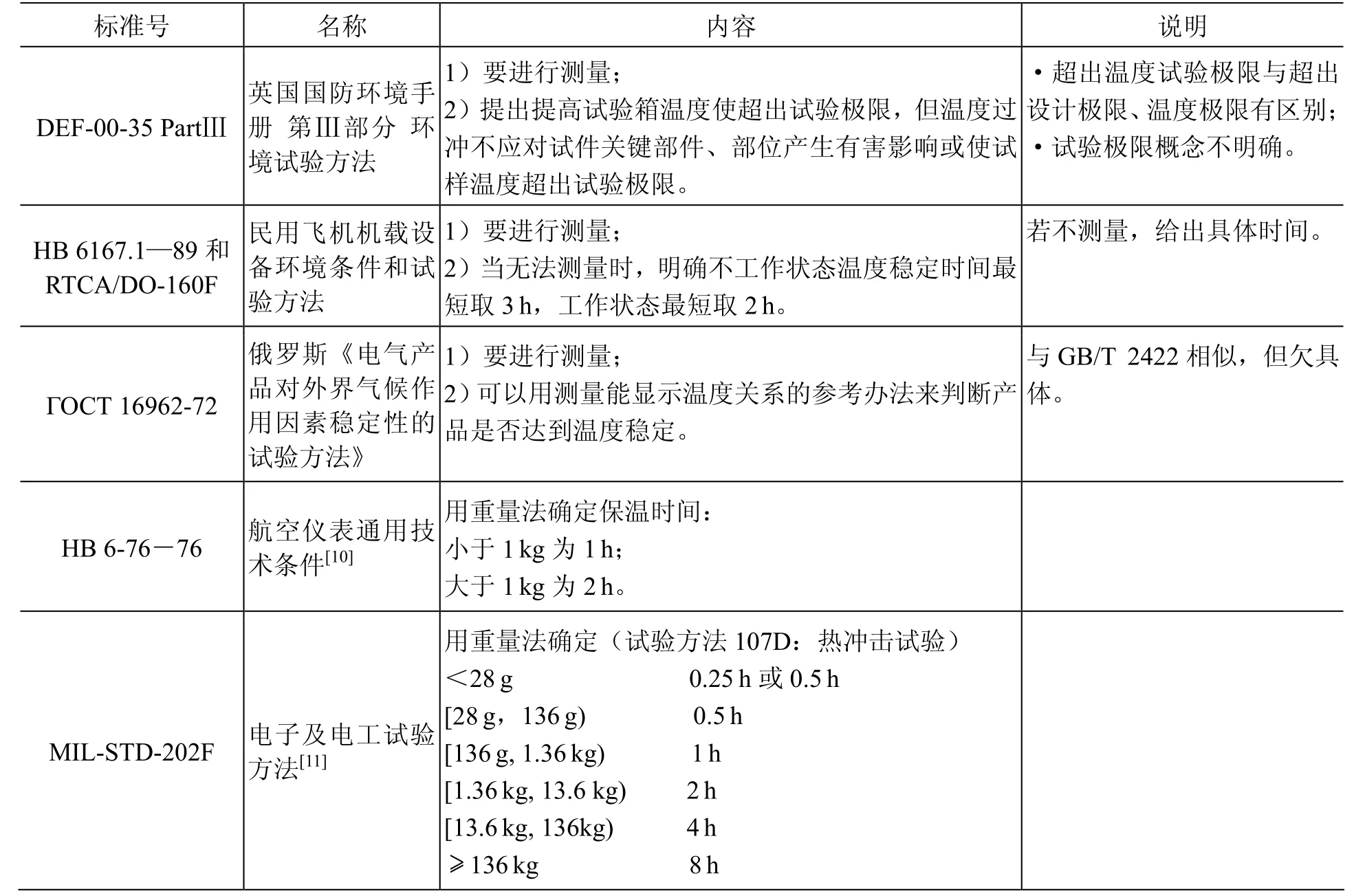

鉴于温度稳定时间对产品研制和生产的重要作用,各种环境试验标准中均对温度稳定作了明确的定义,具体见表1。

表1 国内外典型环境试验标准中温度稳定的定义Table 1 Definition of temperature stabilization in typical national and international environmental testing standards

续表1

1.2 说明

表1列出世界上主要环境试验标准中给出的温度稳定定义,包括欧洲电工学会的标准,美国、英国和北约组织的标准,俄罗斯(前苏联)的标准,以及我国的标准。我国的标准中,民用标准基本等效采用IEC和美国航空无线电委员会(RTCA)的标准,军用标准基本等效采用美国军用标准。从表1可以看出,各标准中对温度稳定的定义大概念基本相同,但存在着些微差异。

1)两种温度稳定定义可操作性对比

IEC-68号出版物、俄罗斯标准、英国标准及我国等效采用IEC的GB/T标准,按试验样品散热、不散热分别定义;而MIL-STD-810C、NATO 4370、DO-160和我国相应的等效标准GJB 150/150A和HB 6167则按受试产品工作、不工作分别定义。这两种定义方法各有特点,显然后者可操作性好一些。散热产品是指产品工作状态温度达到稳定后,其温度比周围空气温度高5℃或5℃以上的产品。是否为散热产品,需要用专门的方法来确定。任何产品一旦工作,均会不同程度地发热,使得其表面温度高于环境温度;而向周围散热,从而重新建立起与周围环境的平衡,这一过程需要很长时间。因此,其温度稳定定义改用每小时温度变化量来界定更具可操作性。

2)各标准对产品温度稳定范围的规定

各标准均不要求受试产品任何部位的温度都达到试验温度,而是在试验温度附近的一个范围,但这一范围有些微差别。对于IEC68-5-2、GB/T 2422和俄罗斯标准而言,非散热产品这一范围是3 ℃,散热产品是变化3 ℃所需的两个相邻时间间隔之比大于1.7;对于GJB 150和810C,不工作状态这一范围是2 ℃,工作状态是温度变化率不大于2 /h℃;对于GJB 150.1A、MIL-STD- 810D/E/F/G及NATO 4370,不工作状态这一范围为试验温度允差范围,工作状态是温度变化速率不大于2 /h℃;对于DO-160和HB 6167,不工作状态这一范围为±3℃,工作状态是温度变化率不超过2 /h℃范围。GJB 150.1、MIL-STD-810C、NATO 4370和DEF-00-35中还进一步规定关键部位(如发动机启动用蓄电池)不工作状态时这一范围应为1 ℃。

3)判定受试产品温度稳定的着眼点越发实际和工程化

仔细对比各标准的温度稳定定义,可以看出以产品上什么位置达到试验温度容差范围来判定温度稳定,经历了从产品最大质量到产品热容量最大部位,直到产品工作部件和产品上功能部件,再到产品中具有最大热滞后的功能部件的变化过程;并且明确不考虑结构件和无源件。

表2所列标准中对不工作状态或非散热样品的温度稳定明确的范围各不相同,军用标准严于民用标准;由于MIL-STD-810D/E/F/G和GJB 150.1A对温度容差要求在适当条件下可以放宽,因此不再明确规定2 ℃范围的界定。有关确定工作状态温度稳定的原则,IEC-68号出版物、GB/T 2422和ГОСТ 16962用变化3 ℃时间间隔比应大于1.7,而大部分标准则用温度变化速率不超过2 ℃/h,后者更为方便。

不规定达到试验温度是一种工程处理办法,因为实际上要使试验样品上任何一处温度与试验温度一致虽然有可能,但往往要很长的时间,而且实际使用中一般也不会出现这种状态。

2 温度稳定的确定方法及说明

2.1 温度稳定的确定方法

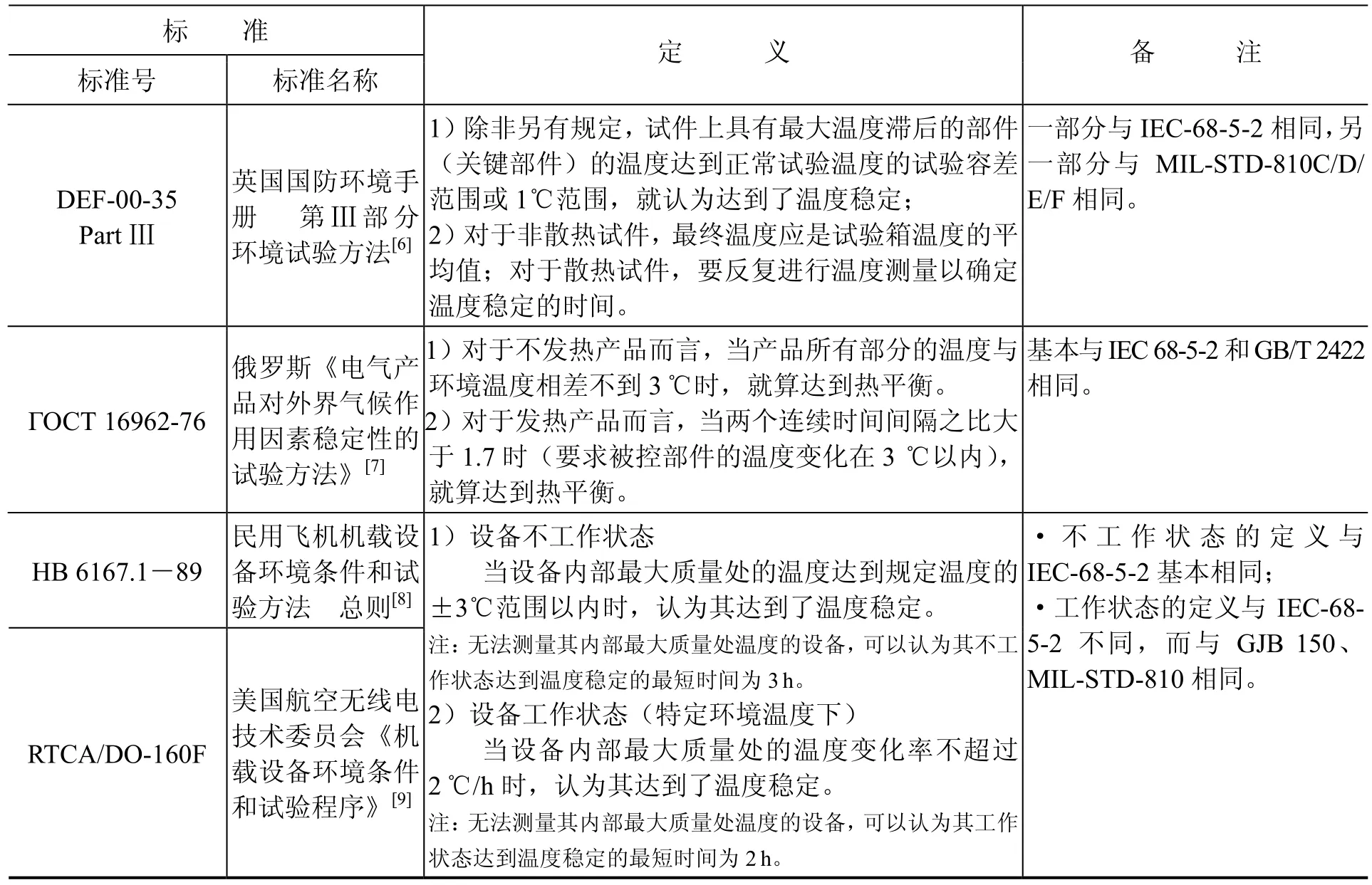

各个标准中除了给出温度稳定的定义外,还给出了直接或间接确定温度稳定的方法,见表2。

表2 标准中温度稳定确定方法或建议Table 2 Methods or suggestions for temperature stabilization confirmation in standards

续表2

2.2 说明

表2中所列出的方法大致分为两类:一类是根据产品的重量直接给出温度稳定所需时间,如MIL-STD-202F和HB 6-76—76等标准,这种方法简称为重量法。另一类则是要进行测量,包括直接测量受试产品的温度,根据温度稳定定义中给定的判断或测量受试产品有关参数来间接确定。

1)重量法

重量法很简单,目前用得很广泛,但其误差较大。由于温度稳定过程不仅取决于产品的质量,还与产品的结构和材料的热特性密切相关,因此大部分标准均不推荐使用这种方法。

2)测量法

测量法的基本思路是通过对产品结构和功能特性分析确定产品中的主要功能部件或关键部件(不考虑结构件和无源件),而后在这些部位安装温度传感器,测量其温度及温度变化情况,将测得的温度进行对比,取温度滞后最大或温度变化速率最小的传感器达到温度稳定(即达到温度允许范围或达到2℃/h变化速率)所需的时间与试验箱温度达到试验温度之间的间隔时间作为温度稳定时间。这一方法基本条件是要找到产品的关键功能部件并布置温度传感器,关键部件找得越准确,得到的温度稳定时间越准。

常常遇到的问题是许多产品是密封产品,传感器无法安装到其关键功能部件位置,从而无法进行测量。因此,一些标准中提出了建议:如GB/T 2422和ГОСТ 16962中提出,可测量某些与温度有已知函数关系的参数或测量能显示温度关系的办法来间接确定。这种方法的前提是找到这种关系,而确定这种关系一般很难,且有时是不可能的。RTCA/DO-160F和HB 6167中则给出了具体的时间,如不工作状态最短3 h,工作状态最短2 h。

产品在某一试验温度下达到温度稳定的时间除了与产品本身的热特性有关以外,还取决于温度试验箱的热沉、试验温度与初始温度(实验室内环境温度)之差和升降温速率等因素。MIL-STD-810和GJB 150等试验标准中提出使用温度过冲(如比试验温度高5℃)的办法来缩短温度稳定时间,但要防止影响受试产品的性能。NATO 4370明确提出试验箱温度不能引起受试产品的关键器件或部件响应温度超过设计极限;GJB 150.1A和MIL-STD-810F/G中明确不能使试件响应温度超过温度极限。这两种方法均要求事先确定产品的设计极限或温度极限,而且要布置传感器测量和跟踪关键器件或部件的响应温度。

3 直接测量法的应用

国内外各温度试验标准越来越强调使用直接测量法确定温度稳定时间,而且GJB 150.1A中明确规定要在产品上安装温度传感器测量温度来确定温度稳定所需时间,而不再使用重量法和经验来估计这一时间。鉴于目前国内极少使用直接测量法,作者对一些产品开展了用这一方法确定温度稳定时间的尝试,以取得经验。

3.1 设计测量方案的一些考虑

3.1.1 被测产品选择

为了获取典型的温度稳定时间数据,并与重量法估计结果对比,应使被测产品的重量分布范围尽可能大,而且结构组成有代表性。本方案选择5个产品,分别编为1号~5号,重量1~260 kg,结构包括有机壳、有部分机壳和有机壳且部分位置带气密封的3种类型。

3.1.2 被测状态选择按照温度稳定定义,分为工作和不工作两种状态的稳定。由于目前温度试验中大部分情况仅考虑不工作状态的温度稳定,因此本研究仅考虑对非工作状态下的温度稳定进行测量和确定其温度稳定时间,将用直接测量方法测量确定的时间与用重量法估计的时间进行对比。

3.1.3 温度测量点布置原则和数量

应用最为先进的思路,测量点仅布置在产品内部关键功能部件上,每个产品选取多个测量点,各产品测量点数应与相关设计、工艺人员一起分析和讨论后确定。

3.1.4 温度选择

选用本单位温度试验中常用的温度作为测量温度,确定产品在这些温度下达到温度稳定的时间。

1)产品从实验室温度降到低温工作温度,低温工作试验后进一步降到低温贮存试验温度,再从低温贮存温度升到高温工作温度。在此过程中需要确定产品在低温工作温度、低温贮存温度和高温工作温度下达到温度稳定所需的时间,起始点分别是常温、低温工作温度和低温贮存温度。

2)产品从实验室温度降到低温工作温度,低温工作试验后再从低温工作温度升到高温工作温度。此过程需要确定产品在低温工作温度和高温工作温度下达到温度稳定所需时间,此过程确定高温工作温度下稳定的时间的起点是低温工作温度。

3)产品从实验室温度降到低温贮存温度,再从低温贮存温度升到高温贮存温度,此实施过程需要确定产品从常温降到低温贮存温度后和从低温贮存温度升到高温贮存温度后达到温度稳定所需的时间。

1号和2号产品采用工况1),3号产品采用工况2),4号和5号产品采用工况3)。这种将高(低)温工作和高(低)温贮存连起来进行的做法可以节省时间和检测次数。

3.1.5 温度过冲

GJB 150.1A和MIL-STD-810F/G中均提出通过一开始使试验箱温度过冲的办法来缩短受试产品达到温度稳定的时间,但必须保证受试产品的关键部件的响应温度不超过其温度极限。由于选用的产品没有进行过温度极限调查,不掌握温度极限数据,因而不能按此方法进行。

3.1.6 试验箱及其温度变化速率

不同试验箱的加热和制冷能力不一样。如测试过程试验箱温度设置的变化速率不一样,则会影响被测产品达到温度稳定的时间。本研究尽量采用相同类型的试验箱,且温度变化速率控制在5℃/min左右。

3.1.7 温度稳定时间的计算起点

温度稳定时间均从试验箱温度到达要测试温度开始计算。一般为判断被测产品达到温度稳定的时刻与试验箱温度达到测试温度的时刻之差。

3.2 测试产品测点位置及测试温度

根据3.1节的原则选定产品和相应的测试温度,如表3所示。

表3 选定产品和相应的测试温度Table 3 Selected products and their corresponding testing temperatures

3.3 测试设备

3.3.1 对测试设备的要求

用直接测量法测温度稳定,测试设备的选取是关键,合适的温度测试设备是测试的有力保证,选用的测试设备需要满足以下几个条件:

1)要有多个通道,能够同时测量多个不同位置,通道数量应满足试验方案中对测试点的要求;

2)测温范围广,满足测试要求;

3)传感器应便于布置和安装在试验样品表面和内部,一般要求体积小,安装方式灵活,应尽量避免对试验样品状态造成影响;

4)测量精度应不大于被测温度容差的1/3;

5)能够连续监测并记录保存各点的温度变化情况。

3.3.2 多路温度测试仪

作者选用的是中航工业洛阳电光设备研究所自研设备——多路温度测试仪。它由带电缆的铂电阻传感器、数据采集系统、计算机3部分组成,能够同时对64路传感器测得的温度信号进行监控、处理、记录、保存,测温范围及精度满足温度稳定测试试验对测试设备的要求。传感器采用薄膜铂电阻, 单个传感器尺寸只有5mm×3 mm,可以方便地粘贴在各种需要测量的元器件表面。连接传感器的电缆采用细导线,电缆内单根导线直径只有0.5mm,可以方便地到达试验样品中指定的测试位置,且基本不影响试验样品结构状态。对于机箱类产品,将传感器穿过机箱上已有孔、洞,布置在产品内部;或将传感器布置在试验样品内部后,将线均匀分布在机箱四周,盖上盖板。对于密封的试验样品,通过专用工装上的孔、洞,将传感器穿过后布置在产品内部。该仪器能够测试温度试验箱和产品机箱内部空间各点温度,测温范围-60~200 ℃,测温精度±1%(其中-60~60 ℃为±0.6 ℃),最大测温距离20 m。

3.4 测试程序

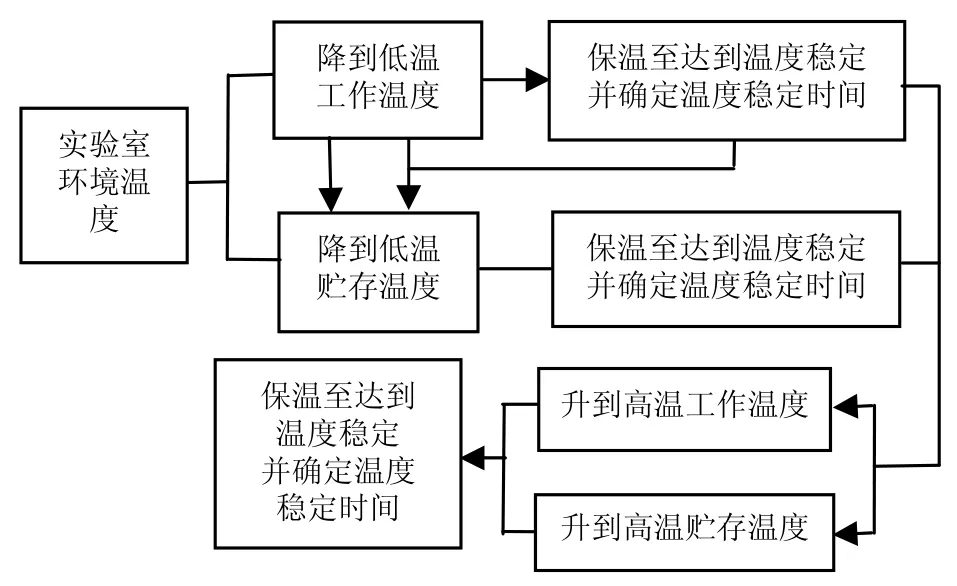

通用测试程序如图1所示。

图1 温度稳定试验通用测试程序Fig.1 General procedure for temperature stabilization testing

测试过程:

1)将试验样品放置在温度试验箱内,按测试方案中规定测试点的位置在产品上安装温度传感器,尽量避免传感器的安装对产品状态的影响。在不易测试的位置,按1:1比例制作专用工装,在专用工装上打孔,将传感器测试电缆穿过后,对孔进行密封。记录传感器位置信息。

2)连接好测试设备,确定初始测试无误后,启动温度试验箱并按规定的测试温度以5℃/min的升(降)温速率进行升(降)温,每分钟采集一次各测试点温度并记录保存。

3)试验完成后,将各产品各测点中温度滞后最长的点达到定义要求的温度范围内时间作为对应产品的温度稳定时间。

4 测试结果及分析

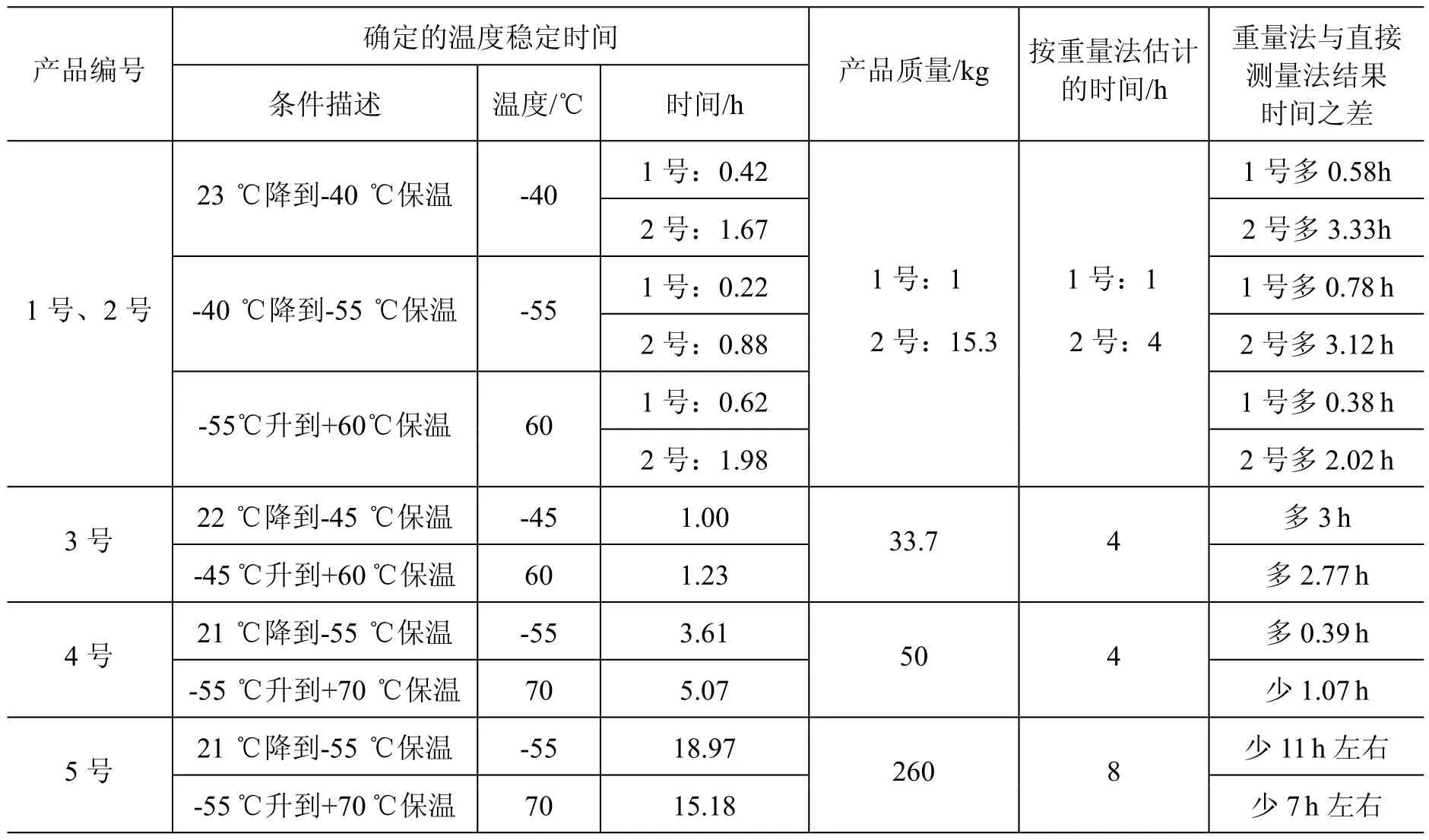

各产品在不同状态和测试温度下确定的温度稳定时间如表4所示。表中所有试验过程均以5℃/min的温度变化速率进行。

表4 各产品不同状态和测试温度下确定的温度稳定时间Table 4 Temperature stabilization time of each product confirmed in different conditions and testing temperatures

表4不仅给出了各测量温度下的温度稳定时间,并列出了用重量法确定的时间。可以看出重量法与直接测量法结果相差很大:在产品质量较小时用重量法估计的时间偏多;但当产品质量很大(例如超过50 kg)时,重量法确定的时间开始与直接测量法接近或偏少。产品的内外温度平衡时间不仅取决于其质量,还与材料、结构等因素有关,因此各标准中不推荐用重量法估计温度稳定时间是有道理的。

5 结论

1)温度试验中,产品是否达到温度稳定是决定温度试验成败的关键因素之一。如受试产品(至少是指其关键功能部件)未达到温度稳定就进行中间检测或回到常温进行最终检测,则检测结果代表的是非试验温度下的产品环境适应性,因而没有达到试验的目的,这是不允许的。

2)各种环境试验标准中的温度稳定定义略有差别。现有新标准的温度稳定定义不再是指受试产品所有部分都达到规定温度的允差范围,结构件、无源件和非关键功能部件的温度稳定均不必考虑。但大部分标准特别是新的标准均要求进行直接测量,应按定义中的规定判断原则确定产品达到温度稳定的时间,不推荐按产品重量进行估计。

3)GJB 150.1/150.1A等标准中提出可以通过使试验箱温度超过试验温度的办法等来缩短试验中产品达到温度稳定的时间,但是有一个前提条件,即不能影响产品的性能以及关键功能部件的响应温度不能超过其极限,包括工作温度和破坏温度极限。因而进行这一操作必须事先通过温度响应测量法和HALT试验确定其极限。这一方法一般不适用于事先用直接测量法确定温度稳定时间的方法。

4)温度试验过程中,应用事先用直接测量法确定的温度稳定时间时,要注意试验中所用的温度变化速率、初始温度和所用试验箱热特性与原来测试时的一致性,不一致时要适当调整。最好的办法是事先测量时就考虑到与实际试验时这些因素的一致性。

(References)

[1]祝耀昌.温度试验[G]//GJB 150《军用设备环境试验方法》实施指南.中国航空工业总公司第301研究所,1996

[2]GB/T 2422-1995, 电工电子产品环境试验术语[S]

[3]GJB 150.1-86, 军用设备环境试验方法[S]

[4]GJB 150.1A-2009, 军用装备实验室环境试验方法[S]

[5]NATO AECTP 300, 气候环境试验方法301: 通用指南和要求[S], 1998

[6]DEF-00-35Part Ⅲ, 英国国际环境手册: 第Ⅲ部分 环境试验方法[S], 1999

[7]ГОСТ 16962-76, 电气产品对外界气候作用因素稳定性的试验方法[S], 1976

[8]HB 6167.1-89, 民用飞机机载设备环境条件和试验方法: 总则[S], 1989

[9]RTCA/DO-160F, 机载设备环境条件和试验程序[S],2007

[10]HB 6-76-76, 航空仪表通用技术条件[S], 1976

[11]MIL-STD-202F, 电子及电工试验方法[S], 1982