中国绘画色彩观演变研究——唐朝

文/张 晶

唐朝是中国绘画色彩观发生重大转变的时期。以往也有许多关于中国色彩发展的论述和著作,但它们谈的多是色彩本身的属性和技法的运用。本文试图从艺术观念的宏观变迁的角度系统地研究这一时期色彩的发展和演变,研究在这一时期艺术发展的过程中是什么因素导致了中国色彩的几次转变,为什么中国艺术上也曾出现过绘画以色彩为主的炳焕绚烂的时代,而为什么这种色彩观又转变为轻色彩重水墨的局面。

水墨画的出现是和文人内省避世的文化观的兴起相关的。五代以后,各种社会、政治因素使得文人画不断发展兴盛,文化重心的南移、相对稳定而又封闭的社会格局,使绘画色彩观逐渐发生转变。在当下中国绘画的转型和发展时期,我们常常会面临如何继承传统与对待外来影响的问题,会面临转变或者已经开始转变的局面,于此,历史便是很好的借鉴。

一、盛唐绚丽华美的色彩观的形成

(一)唐朝各民族空前大融合

魏晋以来,经过三百多年的分裂割据,相继而起的北周和隋王朝,完成了由北及南的全国统一,北方民族崇尚的绚丽色彩观在南方产生了更深的影响。

强盛的唐王朝的建立,最终结束了中国长期动乱分治的局面,实现了中华各族人民空前的团结和融合。创立唐王朝的以关陇集团为核心的统治阶层,多数人与少数民族有血缘关系,唐太宗身上就带有胡人血统,因此他对汉文化和少数民族文化一视同仁,采取了民族平等政策。唐太宗宣称:“自古皆贵中华,贱狄夷,朕独爱如一。”各兄弟民族云集长安城中,以至长安胡化之风盛极一时,节奏明快的胡乐、旋动奔放的胡舞、五颜六色的胡服、千姿百态的胡妆、丰满生动的胡风纹样,有声有色地汇入了博大韵深的盛唐文明。北方民族崇尚的绚丽的色彩观和南方士人精致的审美观融于一体,使盛唐绘画艺术呈现出多姿多彩的面貌。

图1 唐代乐工八棱金杯 (陕西何家村出土)

图2 唐三彩龙首杯(西安韩森寨出土)

图3 唐三彩鸭形卮 (西安韩森寨出土)

图4 唐代平螺钿背八角镜 (日本正仓院藏)

(二)多元文化的交相辉映和融合

盛唐有着强大的国力,威震海外。唐人积聚了豪迈豁达的自信心,出现了玄奘等许多远去异域建功立业的伟大探险家,在唐朝人的眼前展开了缤纷多彩的世界。唐王朝敞开胸怀接纳八方来仪的外国人,丝绸之路的交流空前繁盛,都城长安成为世界性的大都会。盛唐诗人王贞白在《长安道》诗中写道:“晓鼓人已行,暮鼓人未息,梯航万国来,争先贡金帛。”描写了外来宾客纷至长安贡献金帛的盛况。由于盛唐社会具有海纳百川的外向型文化观,出现了多种宗教相安共存的现象,这是当时世界上其他任何一个国家和地区都未曾出现过的。当时并存的多种宗教,有儒教、道教、佛教、摩尼教、祆教、景教、伊斯兰教等,除本土的儒教和道教外,其余的外来宗教艺术都以色彩为主要表现手段。

唐帝国成为印度文化、波斯文化、阿拉伯文化、拜占庭文化和古代北方欧亚文化的汇聚之地,唐文化因此也演化成为世界性的文化。异彩纷呈的外来文化的融入,赋予了唐文化绚丽多彩的特色。外来的珍异源源不断地输入中国,尤其是珠宝、织锦、琉璃器、金银器倍受世人青睐,无论是雕塑、绘画还是器物装饰中都多见西方风格的图案,连唐太宗本人也喜爱使用西方的胡瓶(图1、图2)。地处西亚的波斯文化在东西文明的交流中仍扮演着重要的角色,中国的造物生产,尤其是织锦、金银器、三彩器和玻璃器受到波斯和粟特的较大影响。唐朝织锦吸收了波斯锦色彩繁丽、图案复杂,形象表现细腻的特点;此外唐代织物中加泥金银的描绘也很流行;唐人对华丽色彩的渴望也同样表现于陶瓷,不仅有富丽的花釉、绞胎瓷,还有那色彩斑驳淋漓、变化万千的唐三彩,开启了中国使用蓝色釉陶瓷的先河。并且凤首壶等多种器物的造型也来自西亚(图3、图4)。

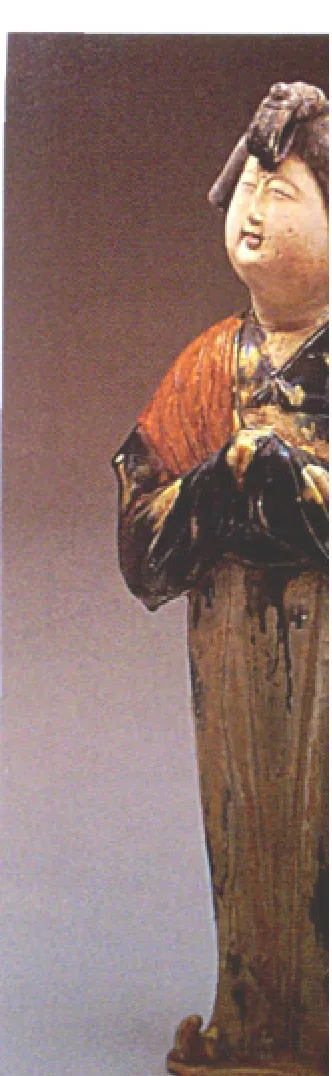

图5 唐三彩女佣(西安)

富丽堂皇的唐金银器无论是其造型、装饰还是制作手法都明显受到西方粟特、萨珊和罗马—拜占庭的影响,西方传入的流光溢彩的玛瑙器和玻璃器也给唐代艺术增辉不少。

(三)以丰满华丽为风尚的盛唐服饰

唐代妇女喜欢穿着花衣和佩戴艳丽的妆饰,服饰也能体现审美时尚的变迁。唐人对衣着的色彩相当看重,唐代诗人郑谷这样写道:“布素豪家定不看,若无花彩入时难。”可见,好尚色彩是当时的一种标准。据载,唐丝织品的色彩已达二十四种之多,红分四种,黄分四种,说明当时色彩的丰富和唐人对色彩认识的加深。

此外,唐代许多画家参与了对新艳时尚的描绘,唐代的彦悰在《后画品》提到:“唐广陵曹参军李凑,挥毫造化,动笔合真。子女衣服,万品干门,筋脉连带,形状奇绝。天宝年中,过之古人。”同样,丽服靓装在唐代画家的彩笔下也熠熠生辉(图5、图6)。

(四)绘画中不同文化风格的进一步融合

南北朝以来,虽然形成了以丹青为主的绘画技法,但色彩的表现仍有曹仲达、张僧繇等众多流派。经北周、隋至唐初,各派相互借鉴,用笔更趋周密,布色日臻精丽,绘画中不同文化风格进一步融合,画风有统一之势,这正是张彦远在《历代名画记》中提到的“细密精致而臻丽”的风格。当时一些画家能够将中西技法结合为一体,如:“唐靳智翼:祖述曹公,改张琴瑟。变夷为夏,初是斯人。”唐代著名画家于阗国尉迟乙僧“善攻鬼神,当时之不美也。有兄甲僧,在其本国矣。外国鬼神,奇形异貌,笔迹洒落,有似中华。攻改四时花木。”与其兄一脉,尉迟乙僧“澄思用笔,虽与中华道殊,然气正迹高,与可顾、陆为友。”他的布色特点是“均彩相错乱目成”[1],张彦远在《历代名画记》中也说:“尉迟乙僧小则用笔紧劲如屈铁盘丝,大则洒落有气概。”表明他设色以相错重彩为特色,还能根据画幅大小来运笔造型,这分明是一种装饰性的工笔重彩画风。尉迟乙僧的工笔重彩的画法还影响到域外,“高丽画,观音像甚工,其源出唐尉迟乙僧,笔意流而至于纤丽。”[2]

图6 唐彩绘木佣(新疆阿斯塔那墓出土)

图7 敦煌148窟弥勒经变图(盛唐)

如果说靳智翼和尉迟乙僧是将外来色彩风格融入中土绘画,阎立本则以本土工笔重彩画见称。张彦远《历代名画记》载:“兼能书画,朝廷号为丹青神化。”朱景玄《唐朝名画录》载:“尉迟乙僧、阎立本之比。”都认为他们有异曲同工之妙。

初唐画家范长寿师法于张僧繇,其“笔法紧实可爱,着色亦润”,“用色沉着,堆起绢素,而不隐指”,就是指画面的渲染方法,看上去感到凹凸,用手一摸却是平的,这也是需要丰富的色调才能完成的,“用色沉着”则是使用覆盖力强的土红、赭石、石绿、石青、白粉等色,可见他也是工笔重彩一路。盛唐画家李思训“尤善丹青”,其子“昭道,同时于此亦不凡,故人云大李将军,小李将军者,大谓思训,小谓昭道也。今人所画著色山水,往往多宗之,然至其妙处,不可到也”,并且“用金碧辉映,为一家法”[3],金碧山水以其为开端。唐代张萱“善画人物,而于贵公子与闺房文秀最工,其为花蹊竹榭,点缀皆极研巧”,堪为工笔人物重彩的范例。

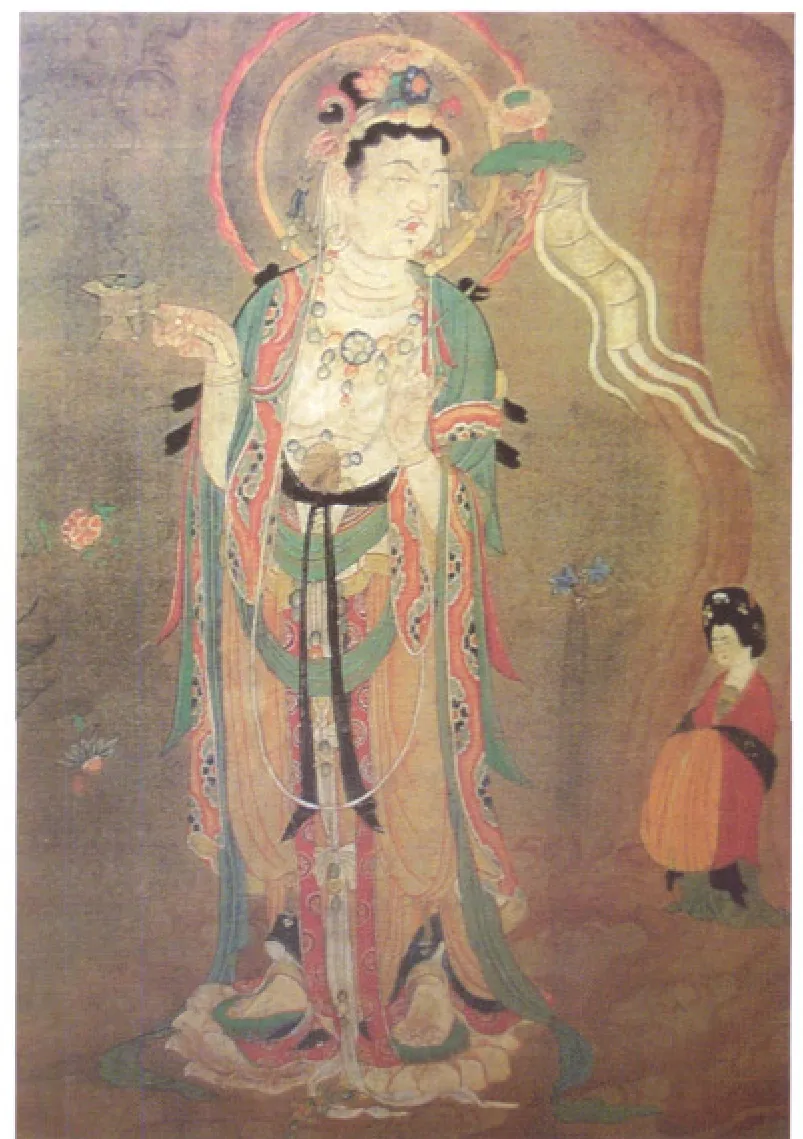

盛唐画家薛稷善画鹤,时号一绝,他善用工笔重彩画鹤。胡祗鹬诗谓薛稷画鹤:“薛公工鹤,精巧无纤瑕。细染顶脑朱,掌中调丹砂。疏分羽丝雪,胶粉洗复加。冥心成老鹤,肝腑蒸烟霞。胡为功名际,静躁云泥差。”由此可见,工笔重彩及至盛唐,已经形成一套完整成熟的技法体系,不仅用于佛像题材,也用于风俗人物、山水、花鸟等方面,以线条造型,以重彩布色,以晕染显凹凸,这也就是今人所谓的工笔重彩的特点,而且此种以色为主的画风占据了初唐至盛唐的画坛,出现了一批以工笔重彩著称的各类题材的画家。盛唐时期的佛画比先前更加精丽恢弘,敦煌莫高窟盛唐时期的经变图壁画,场面宏大,结构复杂,人物与建筑以重彩的朱、绿、青为主,交相辉映,富丽堂皇,宏伟壮观,显示出盛唐时期艺术精制艳丽的风格(图7)。敦煌藏经洞还发现唐代一批绢画,其中《引路菩萨图》线条遒劲精妙,色彩艳丽,描金赋色,显示出唐代绘画色彩富丽华美的风格(图8)。据段文杰《中国石窟·敦煌莫高窟》文章所讲,敦煌壁画的设色,据初步统计,有石青、石绿、朱砂、银朱、朱膘、赭石、藤黄、靛青、蛤粉、白土、土红、墨等十数种,敷色渲染技巧发展得更加纯熟,尤其是叠晕方法,同一色相层层晕染,十几层,多至二十几层。可见,早期来自西域和中原的两种染色方法已经融合并且发展得很成熟了。

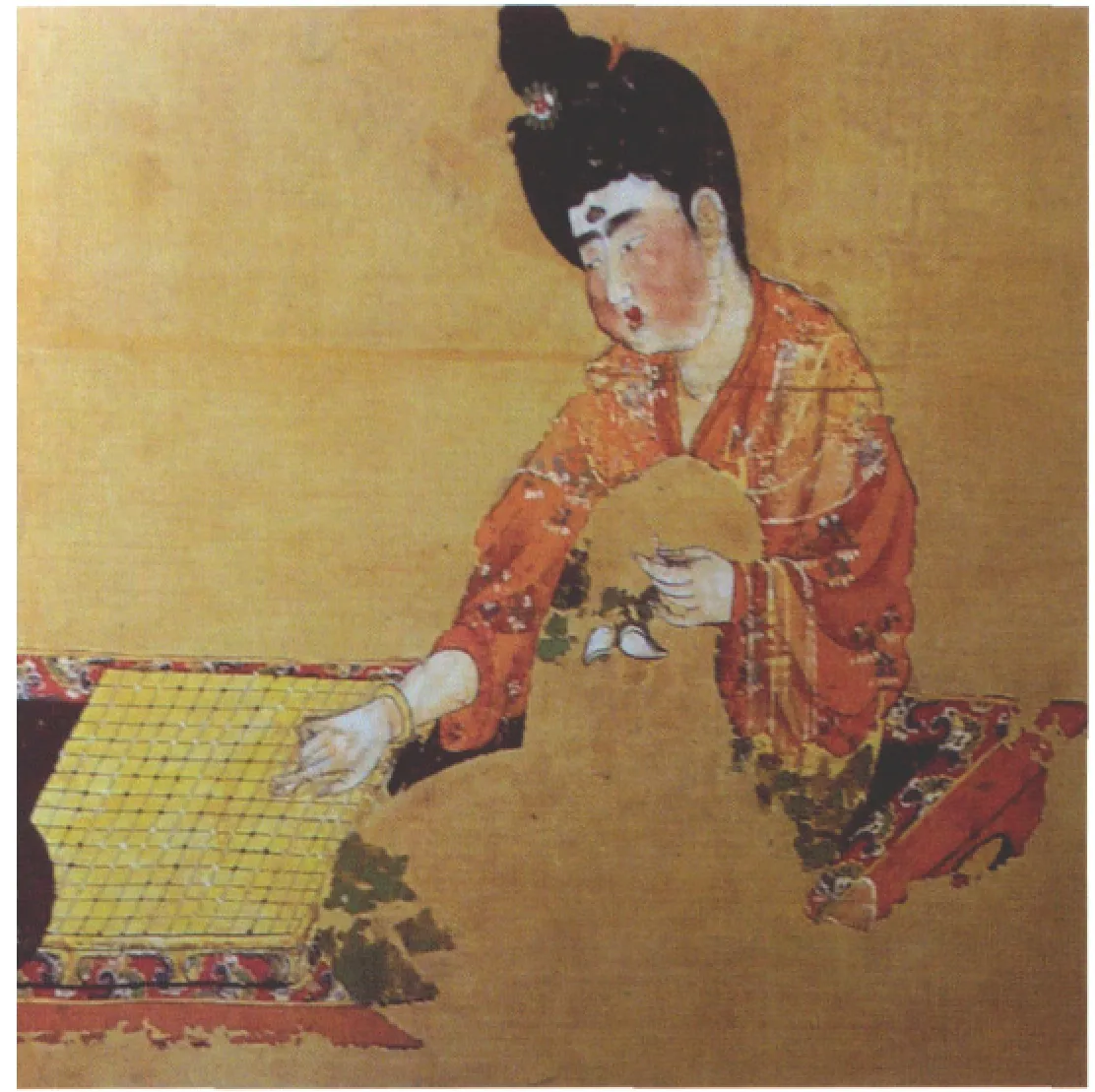

已发掘得初唐和盛唐的墓室壁画,虽然不像卷轴画那样精细,仍能看出当时人的画风。唐墓壁画中,保存较好的乾陵陪葬墓章怀太子李贤墓、懿德太子李重润墓、永泰公主李仙蕙墓的壁画,均采用流畅自如的铁线描,施设艳丽的色彩,画工们熟练地运用石绿、石青、朱膘、大红、深红等颜色,人物的服饰和衣褶采用晕染法,色彩对比鲜明。新疆吐鲁番阿斯塔那墓出土的唐代舞乐屏风和弈棋仕女图比上面的壁画设色更为浓艳,仕女形象的描绘最能代表唐代仕女画风,线条凝练,设色沉着厚重,比初唐乾陵陪葬墓壁画颜色更加浓艳和富丽(图9、图10、图11)。

图8 敦煌藏经洞绢画引路菩萨 (唐代)

图9 乐舞屏风 (新疆阿斯塔那墓出土)

工笔重彩作为一个画种在唐朝时已经基本形成,这一画种既延续了传统以线造型的特点,又大大丰富了色彩的构成,并且加入了晕染技法。中国的工笔重彩既不同于传统的以线描为主的画法,也不同于印度、波斯和粟特纯粹以色彩造型的表现技法,这是结合中国本土传统发展起来的具有中国特点的色彩表现方法,盛唐时期它也成为当时绘画的主要表现形式。就存世可靠的唐代卷轴画而言,传为展子虔的《游春图》、阎立本的《步辇图》,也是多用矿物质颜料石青、赭石、朱砂等色,炳焕艳丽,富丽堂皇。盛唐以丹青为主的绘画与五光十色的服饰、绚丽多彩的用器、美轮美奂的舞蹈、华丽丰艳的装潢,共同构成了一个光彩眩目的色彩世界。

二、盛唐以后以丹青为主的色彩观向以水墨为主的色彩观的转变

自742年唐朝的历史转入中期一直到820年左右,这一阶段唐朝政局动荡,朝廷和割据势力之间的不断斗争,以及民族间的不和,导致经济衰退。在不断的变乱中,人民生活困苦、时局变换,但是文化并未衰退,相反由于新因素的出现和刺激,还得到进一步的发展。文化方面的发展和转变,也和唐代特定的历史原因有关,安史之乱起,吐蕃占领河西,所以东西交通要道丝绸之路中断;而此时,海路交通尚不发达,所以中国本土文化交流中,受西方影响明显减少。文化重心此时开始向南方转移,地域特征和文化背景的不同,势必会造成不同的艺术风格,色彩转变的发生亦在此时。

唐末,政治对艺术,尤其是对绘画产生很大影响,由于政治的没落,唐王朝崩溃在即。一些颇有抱负的士人情绪消沉,由积极的入世转向隐居,将政治的失意投入对山林之趣的寄托,这也就使得一些跟政治关系较为密切的绘画题材,像宗教画、人物画、历史画让位于一些隐逸题材和山水画。此外,禅宗中的南宗在中晚唐的兴起,极大地受到士大夫的欢迎,南宗所提倡的教义恰与士人在此一阶段的心理相吻合。他们将现实世界的失望与无奈,引向清净闲雅的禅林,在耐人寻味的“顿悟”中寻求自我的心理平衡。这种对平淡和清静的尚好,必然使绘画更多地摒弃浮躁和尘嚣的喧闹,拂去声色犬马的杂欲,因此色彩的作用也当然减弱了,水墨山林的纯粹之美更能体现士人的修养和情操,自然成为绘画的主流。

(一)唐代书法发展对绘画表现方法的影响

隋唐以来,科举制度的推行和发展,对唐文化乃至其后的整个中国文化的走向都有至关重要的影响。唐代统治者在治国方针上确立了“人尽其才,才尽其用”,“选天下之才为天下之务”的原则,这使得个人才能替代个人身份成为政治品评标准,“朝为田舍郎,暮登天子堂”,科举制度将读书、应考和做官三者联系在一起。科举制度的发展,使书法成为世人博取功名的重要表现形式之一。唐代流行行卷之风,考生为了求得推荐人的信任和赏识,标示自我的才华,往往于考试前将自己平日的著文工整地抄在卷轴上,呈献给推荐人;应试中试卷誊录字迹的好坏,当然更加成为评审的重要标准了。总的来说,中国的书法艺术在唐代得到空前重视,是因为它与读书人的仕途紧密关联,“书资士以为用,士假书而有始”。[4]书法的发展也推动了和书法同样使用笔墨的姐妹艺术——绘画的发展,正如张彦远所说:“书画同笔”,这也加强了画界对“骨法用笔”重要性的认识。

图10 弈棋仕女图 (新疆阿斯塔那墓出土)

图11 观鸟捕蝉图 唐乾陵章怀太子墓壁画

同时,对书法、绘画艺术的重视,相应地也表现在书写的文具方面,这时期的笔墨制造水平得到提高,使广大读书人更便于书写。此时墨工对造墨技法、造型、题识、墨模雕刻都十分讲究。诗人李白也是著名书法家,所以时人特以佳墨馈赠李白,李白赋诗《酬张司马赠墨》:“上党碧松烟,夷陵丹砂朱。兰麝凝珍墨,精光乃堪掇……”以示答谢。唐末北方战乱频起,制墨中心南移到歙州,奚超父子以质地优良的黄山古松为原料,改进了捣松和胶的技术,制作出质地细腻、光泽如乌玉的佳墨,使书画的墨色层次丰富、舒畅光润、墨彩照人。唐代的制笔技术发展同样也进入了鼎盛时期,安徽宣州成为全国的制笔中心,出现了黄晖、陈氏、诸葛开等制笔名家。唐笔先前笔头多短而硬,以兔毫为主,所以蓄墨少而容易干枯,后来改革生产出一种锋长精柔的毛笔,使笔变得蓄墨较多,更容易产生用笔上的变化。长锋笔的出现,对于当时的书画无疑是一场革命,它带来了唐宋时期纵横洒脱、写意酣畅的书风和画风。

天宝初年,唐王朝达到全面繁荣的盛世,宽松的政治环境,使文化趋向多元化,士人的个性也得到充分的张扬。文人士大夫的人格意识高昂,产生了一批像李白这样豪放不羁的才情逸士,与诗一样抒发性情也成为这时书法追求的一种境界,“风骨巨丽,碑版峥嵘。思如泉而吐风,笔为海而吞鲸。诸子多艺,天宝之际。”孙过庭也在《书谱》中提出书法艺术要“随其性欲,便以为姿”,“达其情形”,“形其哀乐”。这种抒发性灵的结果使运笔的速度更快,书法的气势更加磅礴,从而加快了草书的发展,产生了一代草书大家张旭。张旭以飞速流动的狂草著称,他的草书如“兔起鹘落”,奔放不羁,纵横挥斫,一气到底,大有“急风旋雨之势”。“以狂继颠,谁曰不可”,承张旭书法的怀素,其笔下的线条也具“风趋电疾”之势,正如他帖中所言:“奔蛇走虺势入座,骤雨旋风声满堂。”激情的流泻使得下笔狂怪怒张。

唐代行书、草书的发展对笔法要求的提高,一是更强调了骨法用笔,二是加快了书法的运笔速度,字体的连接更加流畅,往往可一笔连写四、五字,更注重瞬间的灵感和冲动。即时性的发挥使得作者在书画之前,心中必定有一个立意的酝酿过程,所以“意在笔先”在书法中更加受到关注。受怀素、张旭等行草书法家影响和书法用笔的推动,形成了以线条用笔为主、同样运笔较快的疏体绘画。疏体绘画的代表应从吴道子开始,张彦远在《历代名画记》、朱景玄在《唐朝名画录》中都对吴道子“施笔绝踪,皆磊落逸势”的绘画风格有所描述。

(二)扭转色彩风尚的“吴装”画法的出现

图12 敦煌103窟维摩经变图 (盛唐)

誉为“画圣”的吴道子的出现,将绘画以水墨为主的表现方法提升到了前所未有的成熟境地。“……国朝吴道玄,古今独步,前不见顾、陆,后无来者,授笔法于张旭,此又知书画用笔同矣。张既号书颠,吴宜为画圣,神假天造,英灵不穷。”张彦远高度地评价了吴道子在绘画史上的地位。吴道子的绘画成就首推用笔技巧的变化与创新,吴之用笔创新首先表现在运笔的速度与气势上,并将书法之草书用笔带入了绘画创作。《历代名画记》言,吴道子“往往于佛寺画壁,纵以怪石崩滩,若可扪酌”,“气韵雄壮,几不容于缣素;笔迹磊落,遂恣意于墙壁”。他画地狱变:“笔力劲怒,变状阴怪,睹之不觉毛戴”;画《智度论·色偈变》:“笔迹遒劲,如磔鬼神毛发”;画礼骨仙人则“天衣飞扬,满壁风动”。他“于蜀道貌写山水”,“三百余里山水,一日而毕”,虽然描述有些夸张,但仍可见其绘画速度之快,一举打破了昔日山水画“细饰犀木节”的刻板格局。[3]

吴道子还是一位颇有创新精神的画家,“众皆密于盼际,我则离披其点画,众皆谨于象似,我则脱落其凡俗。弯弧挺刃,植柱构梁,不假界笔直尺。虬须云鬓,数尺飞动,毛根出肉,力健有余。”观裴旻舞剑后,吴道子立即“援毫图壁,飒然风动,为天下之壮观”,他画佛往往“留其圆光,当大会中,对万众举手一挥,圆中运规,观者莫不惊呼”。吴道子初师于张旭和贺知章学习书法,后改工画,加上他“好酒使气,每欲挥毫,必须酣饮”,或观公孙大娘和裴旻舞剑,观张旭草书,闻杜甫诗,意气风发,得其精神运笔于绘画,不落俗套,不受拘泥,才自成一家。吴道子笔法的精妙,还在于其最擅长以线条粗细的变化来表现物象转折、凹凸、虚实的立体效果。也可以这样说,吴道子以线条的变化转化了原本以色彩来进行晕染才出现的立体效果。汤垕在其《画鉴》中云:“吴道子笔法超妙,为百代画圣。早年行笔差细,中年行笔磊落,挥霍如莼菜条。人物有八面,生意活动。方圆平正,高下曲直,折算停分,莫不如意。”吴道子运笔中的“莼菜条”,指的是一种有粗细变化和波折起伏的线条,它不同于顾恺之以来的“春蚕吐丝”的细线描,而是淋漓尽致地表现人物面部的凹凸,衣纹的高、低、卷、折、软、硬,尽其阴阳变化,达到了一种色彩所不能表达的力度和美感,吴道子对运笔的发展可称为用笔技巧发展的一个里程碑。

吴道子对用笔高度重视的结果,自然会降低色彩所起的作用,吴道子给寺观画壁画时,一般只“挥毫落墨写形,每当画毕,落笔便去,多使(翟)琰与张藏布色”。或者让工人布色,在《历代名画记·记两京外州寺画壁》中亦提到吴道子在寺观中画壁画,自己以水墨成形,让工人布色的话语共计有七处,即便设色,也是用淡彩。这种淡彩形成了一种特殊的着色样式,正如郭若虚《图画见闻录》载:“吴道子画,今古一人而已。爱宾称前不见顾陆,后无来者;不其来哉!尝观所画墙壁间设色重处,多是后人装饰。至今画家有轻拂丹青者,谓之吴装。”甚而有时,吴道子绘制壁画有不上色者,“只以墨踪为之,近代(也)莫能加其采绘”,也可谓后世白描之先驱。吴道子的真迹可惜都已失传,我们只能从同时代或相关作品中一窥其“于焦墨痕中,略施微染,自然超出缣素”的吴装画风。原传为吴道子的《送子天王图》,后经考虽为后人所临壁画的粉本,但人物的造型与精神风貌,以及衣纹的转折飘举都明显受到吴派画风影响。现传吴道子学生卢棱伽所做《罗汉图》,以遒劲有力,变化丰富的线条为主,敷以淡彩,因循了其师的画风。敦煌盛唐时期的103窟存留的《维摩经变》(图12)和《各族王子图》,当属吴道子一派画风,画师充分地体现了线条的造型功能,淡墨起稿,黑墨定型,浓墨提神。线条的粗细虚实、墨色的浓淡、笔力的轻重、行笔的急缓、披离点染,全都体现在画中人物的形神之中。史载吴道子亦曾有“维摩示疾,文殊来问,天女散花”图,这两幅壁画对研究“吴家样”画风有重要参考价值。

据画史中多处记载,吴道子的画作多由他和弟子合作完成,往往由他来起稿和勾线,然后由弟子布色。这种极端分工本身也是一种极端轻视色彩的结果,愈是注重线条,就愈视笔法为高,而将色彩放在服从的地位。再加上社会经济因素的实际情况,画家从佛寺绘画中获利较多,画得越快,利润越多。这便造成了社会地位高的人画水墨线描定型,社会地位低的工人设色,此做法不仅表现于吴道子一人,史载王维亦叫工人布色,这种画家以水墨线描成型,工人布色的做法应该是当时普遍的现象,这样色彩的作用就愈加被轻视,也使水墨和线条相对独立出来。

(三)禅宗的兴起对唐绘画产生的影响

禅宗始建于南朝宋末,至唐高宗时分裂为南、北两宗,唐中宗时代,北宗禅颇为鼎盛。安史之乱后,发生了逆转变化,南宗禅以一种势不可遏的势头发展起来,不仅压倒了北宗禅,而且淹没了佛教之外的所有流派。南宗修行以“修心”、“内省”为本,以“顿悟”为表现形式,既不坐禅,又不苦行,也不念佛经,而是强调去繁琐,求简明,达到“得心应手,意到便成”的境界,禅宗思想的流行对当时文化起了很大影响。南禅宗在中唐以后受到士大夫欢迎,因为它的教义和与士大夫的心理正相吻合,所以中唐一大批文人领袖都与禅僧过往甚密,其中最知名的当属王维。王维世家信佛,他入宦后,闲暇时也常至僧舍与诸大法师论道,听取心要。因此,他所做诗章淡远空灵,具有禅机悟境,王维又善绘山水,自他起变钩研之法,始用渲染,自宋以来被认为是受禅宗影响的水墨的鼻祖。

王维曾著山水诀一篇,以明其画理,其中有警句:“妙悟者不在多言,善学者还从规矩。”王维虽无确切画作流传,但他使用墨法在当时可谓革新,加之他名望颇高,所以得到后人推崇,也说明受禅宗影响水墨画的兴起已为不争的事实。故张彦远《历代名画记》云:“王维破墨山水,笔迹劲爽。”后者论其画谓:“意在尘外,怪生笔端”,“得心应手,意到便成,故造理入神,迥得天机,此难与俗人论也。”张璪可谓受禅宗影响的另一个代表画家,张璪在认识论中推崇禅宗心法,问之所受,答云:“外师造化,中得心源。”关于他的绘画的描述,见符载《观张员外画松图》,文中记载张璪“箕坐鼓气,神机始发”,而后作画,“毫飞墨喷”,这种神机可释为心神、灵感的到来。又说张璪“遗去机巧,意冥元化,而物在灵府,不在耳目,故得于心,应于手,孤资绝状,触毫而出,气交冲漠,与神为徒。”在《历代名画记》张彦远亦提出:“曾令(张璪)画八幅山水障,在长安平原里,破墨未了……”可见,张璪时已经出现水墨画。

中晚唐时以水墨著称的画家还有王默(亦称王墨、王洽),他师从于项容,画画时举止狂放,不受礼法约束,常趁醉即兴泼墨于绢素上,然后随其形状为山为石、为云为水,手抹笔扫,颇有禅僧的意趣。唐末的孙遇,也“笔力狂怪,不以傅彩为功。”唐末用笔技巧变化创新,趋于成熟,水墨画初见端倪,但笔墨的结合尚处于探索阶段,所以荆浩在《笔法记》中,对水墨兴起作了一段评述:“夫随类赋彩,自古有能,如水墨晕章,兴我唐代。”他认为吴道子“笔胜于象……亦恨无墨”,认为项容“用墨独得玄门,但用笔全无骨”,而认为李思训“笔迹甚精,虽巧而华,但大亏墨彩”,唯有张璪“笔墨积微,真思卓然,不贵五彩,旷古绝今”。但此时水墨画并未占到主要地位,代表官方言论的朱景玄就对水墨画的兴起不以为然,认为王墨等人的泼墨之法,并非画之本法,不以主流视之。

(四)会昌五年灭法后水墨画进一步发展

图13 罗汉图们 贯休 五代

唐武宗时(公元841年)唐朝国力由盛及衰,而各种宗教泛滥,与国争利,遂而统治者于会昌五年实行全国灭法运动,凡外来宗教统统都在毁禁之列,佛教、袄教、景教、伊斯兰教均遭禁,受到重创。当时共拆毁佛寺4600余所,还俗僧尼265000余人,并勒令大秦,穆护、火袄还俗达二千余人,本来外来色彩观就是借宗教之载体传入的,随宗教艺术的发展而延续,所以灭法行动无疑是对宗教艺术的一次打击,“会昌五年,武宗毁天下寺塔。两京各留三两所,故名画在寺壁者,唯存一二。”这次行动当然破坏了外来色彩观在中国的延续和发展,未过几年,由于失去信仰的社会混乱,因而佛教又被恢复,尤其是禅宗的影响日渐扩展。而外来的袄教、景教和伊斯兰教则一蹶不振了,加之安史之乱后,丝绸之路的封闭,西来的影响逐渐减少,随之色彩尤其是重彩的地位与作用也再未达到盛唐时期的高峰。

面对唐朝衰落的时局,于会昌灭法之后,张彦远撰写的著名的绘画论著《历代名画记》,提出了绘画重“笔墨轻色彩”之说,他说“然今人之画人,粗善写貌,得其形似,则无其气韵,具其彩色则失其笔法,岂曰画也……今之画人,笔墨混于尘埃,丹青和其泥滓,徒汙绢素,岂曰绘画,……夫阴阳陶蒸,万象错布,玄化亡言,神工独运。草木敷荣,不待丹碌之采;云雪飘飏,不待铅粉而白,山不待空青而翠,风不待五色而綷,是故运墨而五色具,谓之得意;意在五色,则物象乖矣。”这些都说明色彩此时已不再具有举足轻重的地位了。如果说自张彦远开始,已经抬高了笔墨的重要性,那么笔墨及至五代就发展得更加完备了。

佛教式微后,五代以来,佛教文化为了立足和恢复发展,逐渐向儒文化靠拢。许多和尚开始专攻诗、书、画,尤以南方僧侣为盛,代表人物为贯休(图13)。儒家文化提倡的简约、平淡之风和禅宗的清淡无为不谋而合,所以水墨画逐渐兴盛起来。由于佛教衰落,道家文化也乘势而起,它与隐士文化相契合,主张清净无为,拂其铅华,极大地推动了水墨画发展。士大夫隐迹山林之间,创作出大量水墨山水,至此水墨画大面积盛行,其中影响最大的画家是荆浩,他信奉道教,并对水墨倍加推崇。其论著《笔法记》提出了绘画的“六要”:一曰气,二曰韵,三曰思,四曰景,五曰笔,六曰墨,这里墨被放在重要地位,代替了谢赫六法所倡导的“随类赋彩”之色,他将“笔”与“墨”提到前所未有的高度,并提出“笔”与“墨”应相辅相成,使笔墨理论成为文人画基本核心理论。至此,中国绘画色彩再次发生转变,水墨画开始登堂入室,渐改唐代绘画富丽之貌。

强盛繁荣的唐代社会为建立中国特有的色彩表现方法创造了条件,一种以有着粗细变化的线描来界定轮廓,以色彩来表现物体固有色相结合的绘画表现形式有了成熟的面貌,也就是后人称之为的“工笔重彩”。从遗存的唐代墓室壁画和绢画来看这两者之间的关系是相互平衡的,这也和盛唐生活安定经济富裕,要求更高的绘画观赏性是分不开的。唐代绘画的炳焕多彩是整个社会审美趣味的产物,这时的士大夫画家起了主导画坛的作用,他们具有显赫的社会地位和诗、书、画等全面的修养。但值得注意的是,这时期书法的变革先于绘画,并影响了绘画的发展,草书的出现直接促进了写意画的产生和发展,写意是工笔的对立面,形成了对工笔重彩定式的冲击。盛唐以后水墨画的转变始于吴道子,笔者提出画论中所谓的吴道子的“吴装”不仅仅是绘画色彩中的一个风格样式,它还是反映绘画色彩由“浓妆艳抹”到水墨挥写的过渡形态。士大夫画家越来越重视用笔的技巧,而将敷色视作工匠们从事的末事,他们逐渐淡化绘画中具有观赏性的色彩,注重以笔墨抒发胸中逸气,唐朝衰落的时候,享受人生的入世思想被消极退隐的出世思想所代替。张创造的墨法日益被士大夫画家所接受,表面上看起来绘画由绚丽的色彩转变为单一笔墨来表现,实际上是士大夫画家的心态由开放转为内省。在以后文人统治的宋代,不断的外患内乱中,对文人画家来讲形式和色彩都开始不重要,同时也就宣告以色彩为主的工笔画的式微和以笔墨为主的文人画的兴起。

通过以上的综述和论证,笔者得出以下几点结论:

1.晋唐以来,中国绘画“色彩”和“笔墨”各领风骚五百年,相当一部分人认为“笔墨”是中国画的主要表现方法,实际上是以偏概全。中国绘画中水墨画逐渐占据画坛主流是元代以后的事情,在中国画发展的过程中,以色彩为主的表现方法,在晋唐期间曾主导地位。这种表现方法是在南北朝东西方文化和中国各族文化大交流的背景下形成的,又在唐朝的富丽繁华、人文昌明、民族融合、对外开放的盛世中得到了充分发展,达到了鼎盛阶段,并且形成了中国色彩表现方法的特色,出现了绘画色彩绚丽辉煌的时代。因此在谈论中国画时,认为中国画的传统就是笔墨,或者认为中国画在色彩表现方面是原始的,这两种观点都是不科学的,它们的偏见都在于对中国画发展的全过程缺乏了解。中国绘画以色彩为主的表现方法和样式虽与外来文化的影响有关,但到唐代已经成为中国传统文化的重要组成部分,因此,笔墨是中国画的传统,色彩也是中国画的传统。

2.在中国传统绘画的发展过程中,在不同的时代背景下,先后出现了以色彩为主导和以笔墨为主导的绘画潮流,由此可见中国绘画的传统不是静止的,而是不断发展的,把中国传统绘画割裂成笔墨和色彩都是对绘画史的扭曲。全面认识中国传统绘画中色彩与笔墨的关系,顺应当前时代的发展潮流,才能发展中国画。

3.中国绘画色彩观的转变往往跟中西文化的交流有着莫大的关系。文化开放、交通便利、交流频繁的时期,色彩的地位往往被提到相对重要的位置,而交流较少、格局封闭的时期则本土文化发展更加充分,笔墨纯粹的表达则更能凸显其心理特征。

4.当前中国走向世界的进程,必然会对中国画的旧有模式产生巨大的冲击,有些人对此忧心忡忡。但是,通过本文对中国绘画色彩观转变的研究,可以看出中国传统不是一成不变的,也不是一脉相承的,中国文化经过了几次大的混血。如果五千年的中国文化只是近亲繁殖,早就和世界上其他一些古文化一样仅供人凭吊了。在全球化的大趋势中,中国画势必会吸收大量的外来文化,在各种形形色色的变化中,顺应中国风土人情的才会得到发展,反之,仅会昙花一现,所以笔者认为中国绘画在全球化过程中终究是会化而不同的。

[1](唐)段成式.酉阳杂俎续集·卷六[M].北京:中华书局,1981.

[2](元)汤垕.画鉴[G]//沈子丞编.历代论画名著类编.北京:文物出版社,1982.

[3](唐)张彦远.历代名画记[M].北京:人民美术出版社,1963.

[4](唐)窦臮,窦蒙.述书赋[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2001.