试论中国当代油画的后现代手法

文/符 莉

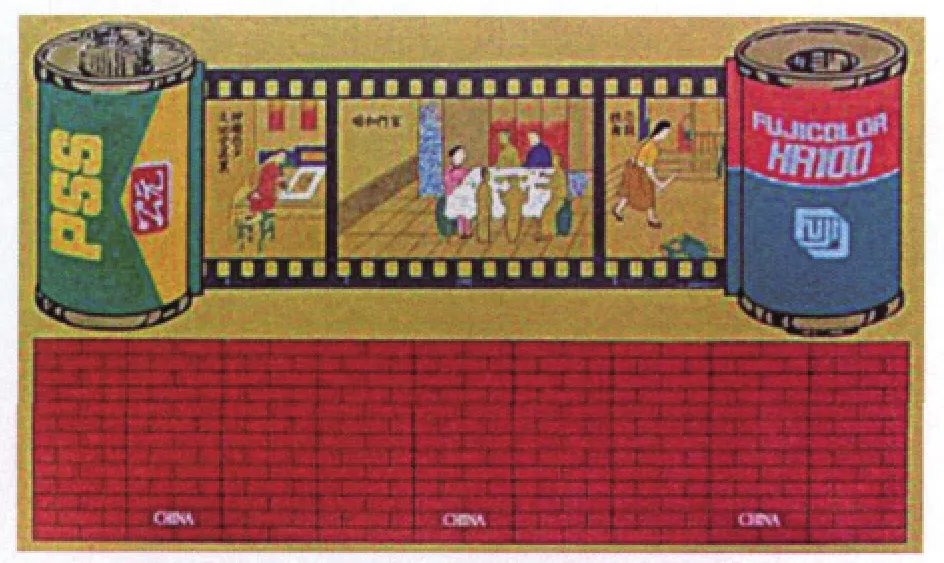

《红墙——家门和顺》 (油画) 魏光庆

《红墙——伯乐相马》 (油画) 魏光庆

从1979到2009年,正是中国社会和文化激烈变革的30年。在这三十年里,中国油画界所经历的种种变化,所表现出的种种思潮,是中国历史上任何一个时期都无法比拟的。在20世纪80年代,中国油画家以先锋的姿态冲入了西方“现代主义”的阵营;90年代以来,中国艺术家们又不自觉地进入了西方“后现代主义”的领地。

“后现代主义”是20世纪60年代以来发生于西方后工业社会的一股社会文化思潮,主要理论代表人物是福柯、利奥塔、德勒兹等人。“后现代主义”本身并没有整齐清晰的模式和思想体系,关于其概念的阐释也是众说纷纭、莫衷一是。有的人想从时间上对其进行界定,有的人从思想和思维的体验方面来对其界定(如法国当代学家利奥塔等),还有的人从社会政治学的角度出发,认为后现代主义只不过是资本主义发展阶段上的两个阶段之一(如弗里德利希·詹姆逊),更有甚者认为后现代主义只不过是一种语词的表达方式,它甚至都不是一个概念,只是一个时代的无结构状态(如鲍德里亚)。但无论人们如何界定,在当今社会中,后现代主义的存在己经是一个不争的事实。它作为一种思潮,滋生于现代主义的土壤中,并反过来对其总体观念进行解构和颠覆,戏谑和拒斥。

后现代主义在艺术方面的实践起于20世纪60年代,当时,无论在艺术界还是建筑界,都出现了一些对现代主义持批判和嘲弄态度的做法。在美术领域,出现了波普艺术、装置艺术、偶发艺术、大地艺术等一些颠覆传统美术创作方法与观念的行为;在建筑界,则有一批人对正统现代主义建筑的无人情味、过分抽象、过分权威化等提出了尖锐的批评。这些现象合在一起,形成了“后现代主义”的汹涌潮流。

《玛丽莲·梦露》 安迪·沃霍尔

后现代主义在建筑上的表现比美术界明确,一批建筑批评家相继对“后现代主义”的特征做出了理论阐释。1975年,美国学者詹克斯(Charles Jecks)在写文章的时候明确用了“后现代主义”这个词来描述厄斯金(Ralph Erskine)、文杜里(Robert Venturi)、克罗尔(Lucien Kroll)、坦恩(Team Ten)等人的建筑。这些被他称为“后现代主义”新建筑的共同倾向是:它们有明显的两重性,即“名流”与“大众”、“新”与“老”这两层对立面的拼合,是“混血”的或“精神分裂”的[1](P11)。日本著名后现代主义理论家、建筑师黑川纪章也曾充满激情地对“后现代主义”进行过论述。他主张建筑师挑战强调机器化、理性、合理性、欧洲中心主义、均质化、科学逻辑的现代主义,认为人类社会正由理性与机械的“机器时代”向有机的“生命时代”转移,他提倡重视“中间领域”、“模糊性”、“感觉”、“变生”、“异质元素”、“地域性”,强调人类过去文化、现在文化和将来文化,以及不同民族或地域文化的共生性[2](P203-228)。美国文艺评论家伊哈布·哈桑,也通过与现代主义的对比提出“后现代主义”的诸多特征,如形而上物理学、达达主义、反形式、游戏、偶然、无序、解结构、无中心、反阐释、精神分裂症、反讽等[3](P27-28)。总起来说,“后现代主义”是对西方后工业社会的全面反叛,它一反传统文化的一元性、整体性、中心性、纵深性、必然性、明晰性、稳定性、超越性,标举多元性、碎片性、边缘性、平面性、随机性、模糊性、差异性和世俗性,彻底否认了传统文艺的美学追求、文化信念和叙事规则。典型的后现代主义艺术作品呈现出解构理性、躲避崇高、零度叙事、表象拼贴、与大众文化合流的鲜明特点。

“后现代主义”作为一种全球性的社会思潮,在20世纪80年代中期波及到了中国艺术界。从“85新潮美术”起,中国开始出现了后现代倾向的艺术作品,如山西艺术家宋永平、宋永红兄弟“一个场景的体验”,上海艺术家丁乙、张国梁、秦一峰的“街头布雕”,北京赵建海、盛奇、康木等人的“观念21•艺术展现”、黄永砯等人的“厦门达达”、1989年“中国现代艺术展”的枪击事件等,都是中国后现代主义的代表作品。但在当时,人们还未对后现代主义与现代主义的区别形成清晰、明确的认识,大多将之与现代主义等量齐观。1992年邓小平南巡后,中国迅速进入了消费社会与都市文化时代,市场经济爆炸式成长,媒体、通讯、包装、广告等大众传媒的空前发达,为后现代主义艺术提供了广泛的文化基础和活动空间,“后现代”艺术开始在中国文艺领域占据重要位置。油画界的“政治波普”、“新生代艺术”、“玩世现实主义”、“艳俗艺术”、“卡通一代”等绘画潮流纷纷出现,它们或调侃历史,或讽喻现实,很多作品都显现出传统绘画与现代主义绘画少见的复杂、模糊、多元多义的开放特征,深刻影响、折射着大众的日常生活和思维方式。

从表面上看,这些“政治波普”、“玩世现实主义”、“艳俗艺术”等当代油画是玩世不恭的,但从其思想背景来看,它又是严肃认真的。实际上,当代油画家是以把玩历史和调侃现实的方式,来达到对现存文化体系、社会规范、生活秩序和思维逻辑的解构。从作品角度来看,中国当代油画源起于对两个重大时代问题的思考:一是绘画如何与传统展开对话;二是艺术如何与大众文化共处。这两个问题正是后现代主义无力解决却一直在思考的问题。在解决这两个问题时,中国当代油画运用了不少典型的后现代主义手法,如解构、挪用、拼贴、戏拟、反讽、隐喻等,其中最主要的是挪用与解构这两大创作方法,以及反讽与隐喻这两大修辞手法。

一、挪用与解构:与传统符号对话

文丘里在他的后现代主义建筑的开创性著作《建筑的复杂性与矛盾性》一书中就强调建筑师要考虑那些已然存在的东西,他提出的保持传统的做法是“利用传统部件和适当引进新的部件组成独特的总体”,“通过非传统的方法组合传统部件”。文丘里概括说:“对艺术家来说,创新可能就意味着从旧的现存的东西中挑挑拣拣。”[4]实际上,这就是后现代主义建筑师的基本创作方法。当代中国,也有一大批画家从旧的东西着手寻求创作灵感,大量传统被引用、改造和重构,并生成新的意义。在与传统的对话中,“挪用”和“解构”这两大“后现代主义”手法成为中国当代油画最常用的艺术策略。

“挪用”一词是英语“Appropriation”的翻译,有的还译为“转借”、“模仿”、“仿效”等词,最早使用者无从查考,大意泛指对现成事物直露的复制、模仿、借用。通常是把大众熟悉的日常文本错误地放置到一个不宜的环境里去,产生一种“情景错置”的矛盾感。挪用是西方后工业时代大众文化的产物。1956年,英国艺术家汉密尔顿(Richard Hamilton)制作了一幅名叫《究竟是什么使得今日的家庭如此不同,如此有魅力》的小型拼贴画,这件作品把众多的商业图像从日常生活中挪移出来,放置在艺术的框架内,从而消解了艺术与生活的界限。汉弥尔顿的这幅画开了波普艺术(Pop Art)的先河,给了后来的艺术家诸多启示。几年后,波普艺术家安迪·沃霍尔在《32个坎贝尔菜汤罐头盒》、《金色的玛丽莲·梦露》等作品中,直接将流行的、大众熟知的现实图像融入到绘画中,成为了现代主义绘画与后现代主义绘画的分水岭。目前,挪用也成了“后现代主义”艺术创作的一个基本手法。

“解构”一词源于海德格尔《存在与时间》中的“Destruktion”(摧毁)概念,作为解构主义语义学上的“摧毁”,是对自古希腊至尼采以来的整个西方形而上学传统进行怀疑和批判。解构主义的奠基人是法国哲学家批评家雅克·德里达。他的题为《人文科学语言中的结构、符号和游戏》的演讲,被公认为解构主义正式形成的标志。此后,美国的“耶鲁学派”、法国的罗兰·巴特等人的美学思想都对解构主义做出了重要贡献。解构的定义很难把握,目前在学术界也没有一个清晰又有说服力的概念。总起来说,“解构”就是将一种事物从它原来的语境中抽取出来,并且放置在另外一个语境中,从而消解它在原语境中已经形成的含义。从当下被冠以解构主义的作品来看,它通常反对二元对抗,喜欢以多元化、高度模糊化、凌乱化的方法,以双重阅读、颠倒、增补、替代等策略,对正统原则与正统标准进行否定和批判,以求从时空物我的流转中发现新质,建立新的功能性,揭示更多层面的意义。解构主义最早出现于设计领域,并逐步向绘画等领域延伸。世界设计大师保罗·兰德设计的IBM招贴广告是解构主义最典型的应用。美籍华裔艺术家徐冰的《天书》、《方块字书法》等作品也充分体现了解构主义的思想。“解构主义”已经成为典型的后现代哲学与艺术创作方法,它具有强烈的颠覆意义,在打破权威的同时,让我们看到人类真正的多元存在。

在当代中国,具有后现代倾向的油画家(主要是波普艺术家)非常青睐于图像的挪用与解构:有的热衷于寻找各种政治历史的经典图式,如文革时期的各种传单、批量复制的宣传画、大字报、大标语、经典样板戏的样式和“红光亮”、“高大全”的图像叙事;有的善于利用各种毛泽东时代的图像符号,如毛泽东像、红袖章、五角星、红皮书;有的从中国传统文化中寻找突破,如封建道德文化的经典著作、画史上的著名画作、中国传统民间艺术等等。由于这些家喻户晓的传统图像和文化有着民族的集体记忆,当艺术家直接将它们并置到不同的空间和场景中的时候,这些时空错位的图像在对斥与碰撞中弥散出诸多言说不尽的独特含义。

《大批判-百事可乐 2003》 (油画) 王广义

王广义是中国当代油画挪用和解构策略的先驱者。由于喜欢将文革时期的一些政治符号不停地挪用、拼贴、并置,他被看作是中国“政治波普”油画的主帅。早在1989年的“现代艺术展”上,王广义那些带方格的标准毛泽东像就引发了巨大的社会争议。到了90年代初,王广义又创作了著名的“大批判”系列。在这些作品中,他把中国文革时期的工农兵宣传画形象与西方商业社会中的流行品牌,如可口可乐、万宝路香烟、柯达胶卷、别克汽车等并置在一起,产生了一种消解和荒诞的意味,流露出与原先图像完全不同的意义。正如王广义自己所说:“《大批判》系列作品将不同历史时期的意识形态因素,与那些渗透到大众生活的来源于西方的商品广告之间的关系重新构造、位移,使这两种文化因素在反讽与解构之中瓦解了各自本质的内涵,从而达到了一种荒谬的性体虚无。”[5](P70)

李山和余友涵也是中国“政治波普”的代表画家,他们挪用和解构的对象是中国人非常熟悉的不同时期的毛泽东形象。如李山的《胭脂》系列,把革命的毛泽东形象画的细眉顺眼,双颊通红,嘴唇娇艳,口含、手拿或耳朵后别着一朵娇艳的荷花,使得这个群众心中高不可攀的伟人变得那么女性化、媚俗化,完全消解了毛泽东的政治意义。余友涵所画的毛泽东大都来自权威的新闻图片,作者将各种毛泽东形象与民间图案、传统印染花布等中国特色的文化符号并置在一起,加以广告式的着色和波普的极简画法(勾一笔,画个轮廓),轻松中带着调侃与批判,将毛泽东这个本该严肃的神明形象庸俗化,明显消解了毛泽东在新中国时期的伟大崇高形象与原有意义。例如其1994年创作的《世界是你们的》一画,将穿中山装的毛泽东形象放置在一群妩媚的泳装美女中,毛泽东的形象欢娱低俗,甚至有点猥琐,画中有着一如既往的民间花卉图案……其中明显的调侃性,与艳俗艺术有些接近了。

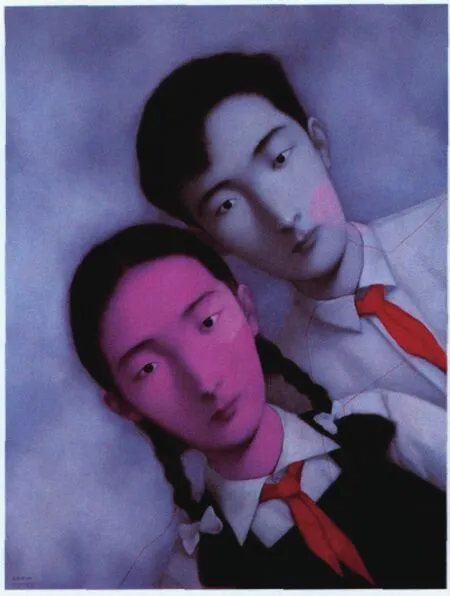

《大家庭》系列 (油画) 张晓刚

《浪漫旅程十八号》 (油画) 俸正杰

《烧耗子》 (布面油画) 刘小东

张晓刚也是挪用和解构公共图像的典范。他在新潮美术时期曾迷恋一些梦幻、死亡等超验表现的题材,进入90年代以后,敏锐地发现了一种“搬用”历史照片的艺术策略,即批量挪用中国20世纪五六十年代盛行的家庭照。在他的《大家庭》系列中,老照片式的瓜子脸、中山装、红领巾、正襟危坐的姿势、呆滞与愚忠的表情……无不把人带回新中国成立初期的那种“集体经验”。这种挪用看似有悖于油画传统意义上的原创性标准,颇具抄袭和重复之嫌。然而,只要稍具文化批判洞察力,就不难发现画家对现成历史图像的借用,巧妙地涉及了极左文化残酷抹杀大众个性的问题。读这些作品,像是在读一份中国知识分子的自述,有一种伤感的历史经验和身份反省,令人无言以对,黯然神伤。

除了文革符号之外,还有更深远更广泛的中国符号和传统资源可用。魏光庆的《红墙》系列,将源于中国传统道德文化的经典著作《增广贤文》、《朱子治家格言》、《孙子兵法》等,与麻将桌、可乐、汽车、手机、时尚男女等现代消费图像资源重新整合;钟飙的作品中则既有象征中国辉煌过去的雕塑陶俑、瓷器、家具,又有文化大革命期间的劳动模范人物,还有麦当劳、波音飞机等等现代生活的标志,呈现出现代城市生活中杂乱无序的视觉体验;王怀庆以抽象、变形的方式,使中国明清家具呈现出一种令人惊异的现代之美。他的《像似椅子》,明显将中国明清古典家具当作中国传统文化的象征符号来“挪用”;常青则采用超级写实技术,精细地描摹与刻画着那些在岁月长河中沉淀下来的残存之物:破旧皮箱、青花瓷器、折扇、花布和桌椅……

从“波普艺术”、“艳俗艺术”到当下的“卡通一代”,许多油画家都曾使用过挪用与解构的艺术手法,近年来甚至出现了泛滥之势。可以说解构和挪用已经变成了当代油画的重要艺术策略和话语方式。但是,这只是作品的表象,当代油画创作的本质更在于反讽、嘲弄与隐喻,而挪用和解构只是其手段,这些拼贴出来的简单的表象因为其反讽和隐喻的内涵才更显强度和深度。

二、反讽与隐喻:与大众文化共处

后现代生活最明显的标志是大众文化的得势。从20世纪90年代开始,中国社会进入了以经济和市场为主导的大众文化阶段。特别是90年代中后期,随着经济改革的不断深入,在光怪陆离的经济浪潮的冲击下,精英文化在商业文化和大众文化的双重夹击下溃不成军,人们的价值取向日益走向大众化、世俗化甚至庸俗化。在这种情境下,当代油画又具有了明显的反讽与隐喻倾向。“新生代”、“玩世现实主义”、“艳俗艺术”和“卡通一代”等油画流派,它们挪用大众消费时代的图式,以轻松、调侃、反讽、嘲弄的方式,淋漓尽致地揭示了当代社会进入大众文化与消费社会后肤浅、奢华的特征。

与波普艺术喜欢从传统的政治、文化符号寻找突破口不同,“艳俗艺术”与“卡通一代”的落脚点是大众的日常消费与生活。“艳俗艺术”体现的是一种农民式的暴发趣味,画家选取的题材符号也都是些浅显、通俗、日常化的物象,如萝卜、白菜、美女照、结婚照、美食大餐、人民币、鲜花、鱼、胖娃娃、名牌产品的商标等,这些符号无不是消费社会大众文化的常见对象。艺术家利用这些流行文化的图像,通过使用花团锦簇、大红大绿等艳俗的民间色彩,夸张、平涂、光亮的广告手法,创作出别具风格的作品,直接对流行文化的庸俗与浅薄以及人们对物质享受的追求和价值理想的失落进行批判和嘲讽。

罗氏三兄弟((罗卫东、罗卫国、罗兵))是“借助西方消费文化,召唤或沉渣泛起的农民式暴发趣味和现实”为特征的艳俗艺术家的代表。其广受国际社会肯定的《欢迎世界名牌》系列,将西方可口可乐和百事可乐饮料,肯德基和麦当劳的汉堡和薯条,奥利奥饼干,卡拉OK机等充斥中国人生活方方面面的西方商业品牌和流行文化产品,与源自中国年画的猪、鱼、胖娃娃等中国传统吉祥符号矛盾又和谐地共容一席,将一墙之隔的趣味与恶俗把玩得微妙而又淋漓。

胡向东、王庆松、刘睁的作品,将代表农民丰收景象的萝卜、大白菜与流行美女相并置。这些在传统与现代、严肃与轻松、正统与滑稽之间的对比,让人一看就懂,并自然地使画面产生一种滑稽的讽刺效果。杨卫的作品主要聚焦于财富象征的大红色的人民币,通过对人民币图式的借鉴,加之女性形象的拼贴,恰到好处地点明经济开放以后的部分国人、特别是那些暴发户的心态。俸正杰的《浪漫旅程》系列,以满大街千篇一律的婚纱摄影店为落脚点,把那些身穿华丽婚服的男女刻画的艳丽又庸俗,那一张张幸福的发紫的脸,呈现出极度夸张的表情,有着明显的玩笑化和嘲弄讽刺的效果。他曾经这样写道:“艳俗艺术是一种艺术策略和话语方式。‘艳俗’是艳俗艺术的表象而非本质,其本质在于反讽,而模仿是其手段。反讽正因为具有模仿艳俗的表象而更具有强度和穿透力、感染力,所以艳俗艺术不应当成为单向性情绪化的简单道德批判的对象,而恰恰是当代生活的社会文化情境中艺术反省的必然方式。”[6](P408)

以刘小东、王劲松、宋永红为代表的“新生代”和以方力钧、岳敏君、刘炜为代表的“玩世的现实主义”,则喜欢用一种黑色幽默来讽刺大众文化的世俗相。在这些人的作品中,我们很难看到80年代新潮美术时期的“崇高”、“神圣”或“深沉”,油画正向平凡、世俗靠近,甚至向慵懒无聊靠近。“新生代”的作品喜欢选择一些“荒唐的”、“无意义的”、“平庸的”生活片段;而“玩世现实主义”则喜欢将本来“严肃的”、“有意义的”事物滑稽化,表现出一种无所谓的状态和泼皮无赖的心理。

刘小东是“新生代”最典型的代表,无论是《田园牧歌》、《春游》、《违章》、《盲人行》还是《烧耗子》,他的作品总是以其特有的方式涉及无聊、无奈、冷淡、空虚这样一类话题。如《烧耗子》一画,描绘两个西装革履的青年在河边烧一只耗子。为什么烧?有什么意思?我们都不得而知。画面展现了两人的表情,一个是满不在乎,另一个却神色忧伤,流露出消费社会中现实生存的困惑、社会价值标准的坍塌和个人理想的消失。

“玩世现实主义”的主力方力钧则在无聊的恶作剧状态下创造了一群群“光头泼皮”的形象。这些光头看起来痴呆而又满足,他们或者打哈欠,或者凝视,或者做鬼脸,一副嘲弄现世众人的病态,隐喻着商业社会中国人普遍存在的无聊情绪和生存状态。作为“玩世现实主义”的推动者,岳敏君则以自己的形象为蓝本,克隆出无数仿佛因狂喜而闭眼张嘴、哈哈傻笑的人物。不过,在这可笑的形象符号背后,隐藏的却是理想主义让位于消费大潮后中国人的集体创伤和孤寂。

三、结语

毫无疑问,挪用、解构、反讽、隐喻等这些后现代策略已经打造出了当代中国油画一道独特的风景线。无论是政治图像的照搬还是文化经典的拼贴,亦或是对消费社会的嘲弄,中国当代油画体现出对传统、当下,对原有的思维观念、历史、社会的深入思考,画家试图从那些“情景错置”的公共图像中努力发掘出另外的问题——或是被遮蔽的问题,或是迷雾般的问题,或是似是而非的问题,或是被忽略的问题。这种方法的使用集中地体现了当代油画艺术创作方式对几百年来油画图式的全新突破,显示了当代油画的自由度、思维的深刻性、视角的多样性和方式的混合性。

在挪用或反讽状态中,一些人们司空见惯的日常符号被异化变形或骤然增大后,给人一种新的视觉刺激和精神震撼。这种近似调侃的、玩世不恭的方式,淋漓尽致地揭示了当代艺术进人大众消费文化后肤浅庸俗的特征。在当下风格创新愈加困难的社会现实中,使用挪用、解构、反讽、隐喻等后现代策略成为油画创作行之有效的表现方式,也是合乎逻辑的最终结果。更重要的是,这些后现代策略赋予了图像多重意义的活力,他可以面对不同的群体说话,可以在不同的阶层中碰撞出不同的意义。从某种程度上来说,暴露和揭示后现代心情的矛盾性与复杂性,正是中国后现代主义油画的功绩所在。

[1]C·詹克斯.什么是后现代主义[M].李大夏,译.天津:天津科学技术出版社,1988.

[2]郑时龄,薛密.黑川纪章[M].北京:中国建筑工业出版社,1997.

[3]王潮.后现代主义的突破[M].兰州:敦煌文艺出版社,1996.

[4]文丘里.建筑的复杂性与矛盾性[M].周卜颐,译.北京:中国水利水电出版社,2006.

[5]刘淳.艺术•人生•新潮——与四十一位中国当代艺术家对话[M].昆明:云南人民出版社,2003.

[6]刘淳.中国油画史[M].北京:中国青年出版社,2005.