谈《世说新语》中的僧人形象

蒲日材

(贺州学院中文系,广西贺州,542800)

佛教自汉代传入中国并在六朝开花结果以来,僧人就成了文学创作中的一个重要形象,在记录汉魏名士言行的志人小说《世说新语》中就不乏僧人形象的出现。不算刘孝标注,单《世说新语》原文,据笔者的统计,所写的僧人有十九人之多。这是很值得注意的文学形象。然而,长期以来学界对此没有引起足够的重视,对僧人形象的研究鲜有文章。本文试作这方面的探讨。

一、《世说新语》中僧人形象的特点

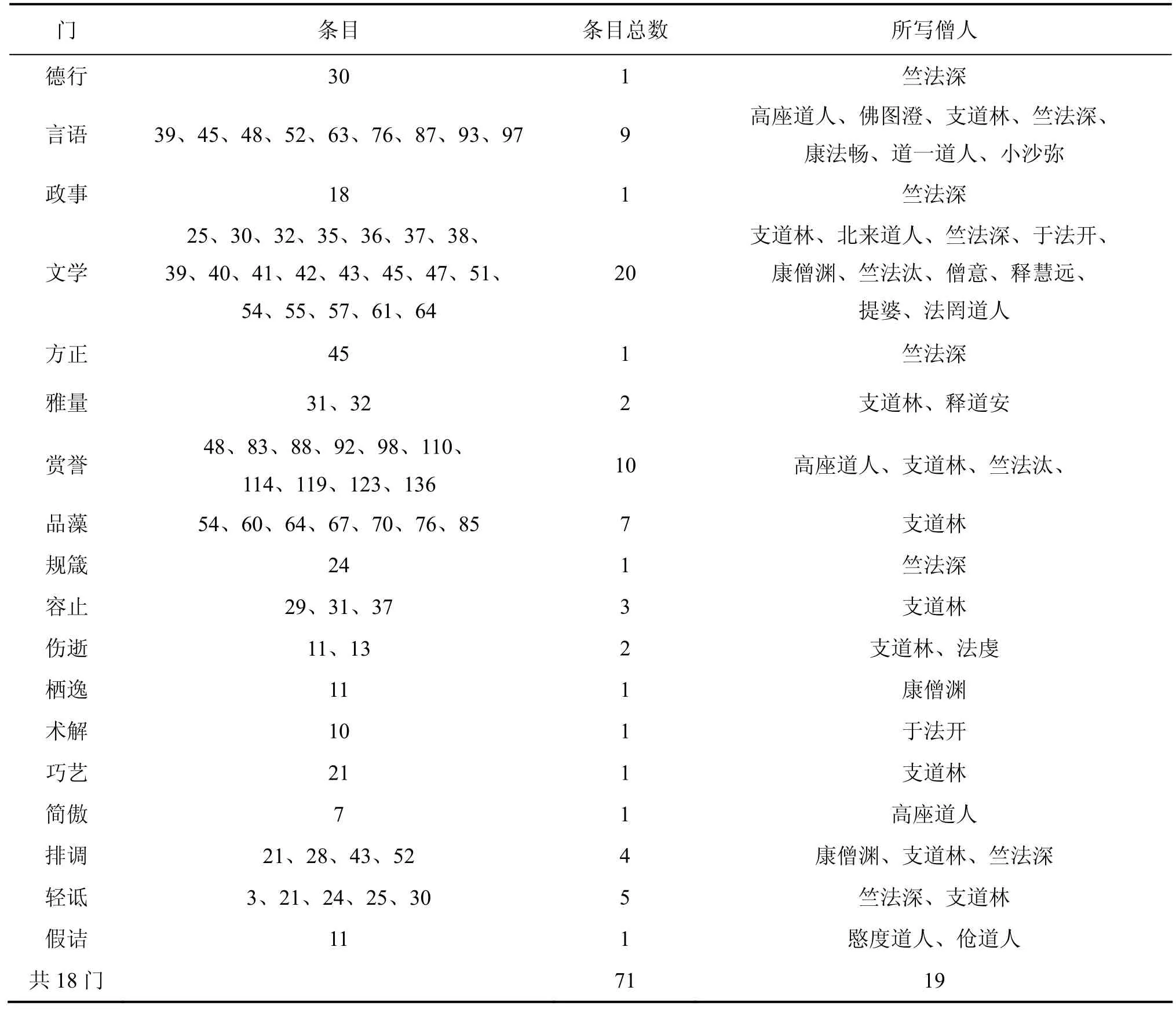

《世说新语》36门中描写的19个僧人,分见于其中的18门,71条目。具体分布见表1。

这些僧人多为专门从事佛教事业的汉人,“不仅大多为《高僧传》诸书所收,而且也是后代有关佛教史论著所收魏晋僧人的主要角色。”因此,“基本体现和代表了魏晋时期僧人的群体阵容。”[1](254)从《世说新语》的描写看,这些僧人有如下几个特点。

一是学问高深,多才多艺。从表1可知,《世说新语》记载僧人条目最多的是《文学》门,共二十条目,而“《世说》所谓文学,虽本《论语》四科之一,而内容包罗更广,经学、玄学、佛学、纯文学皆属之。”[2](228)《文学》门的一百零四条条目,“综其要旨,盖分为三类:一至四条属经学范围,时人谓之儒学。五至六十五条属玄学范围,有《周易》《老庄》《佛典》等,人称为玄学。其余三十九条属文学范 围。”[2](170)要而言之,《文学》门前六十五条为学,后三十九条为文。而记载僧人的二十条故事中,全部集中在前六十五 条。在这20条故事中,他们围绕儒道释三家思想,谈玄论道,相互驳难,表现出渊博的学识和高深的学 问。支道林就是典型例子。作为僧人,他精通佛理,对“小品”佛经有精深的研究,公开“讲小品”(《文学》45),其时诸多名士名僧都找他研究小品。于法开与支道林争名时,就曾“遣弟子出都”,寻见支道林与之就小品问题相互“攻难数十番”(《文学》45)。殷浩“读小品(佛经经书之一),下二百籤,……尝欲与支道林辩之”(《文学》43)。他能把“三乘佛家滞义”分判得“炳然”(《文学》37),佛理研究相当深入。同时还著书立说,《文学》35说他“造《即色论》”,是所谓六家七宗“即色宗”代表人物,杨勇校笺注所引《高僧传》云:“晚移石城山,又立栖光寺,宴坐山门,游心禅苑……乃注《安般四禅》诸经,即《即色游玄论》《圣不辩知论》《道行旨归》《学道诫》等。”[2](202)可知《即色论》仅是支道林所著的“《安般四禅》诸经”的其中之一。支道林不仅佛道高深,也精通老庄哲学,他曾给《庄子·逍遥游》作注,对“逍遥”有自己独到的见解(《文学》32);还精通儒学,从他骂王坦之“着腻颜帢,布单衣,挟左传,逐郑康成车后,问是何物尘垢囊”(《轻诋》21)可知这一点。像支道林这样学问高深的僧人不是少数,如天竺的僧人佛图澄,不仅“好佛道”(《言语》45刘孝标注),且“妙通玄学。…善诵神咒,能役使鬼神”(《晋书·佛图澄传》);于法开“以义学著名”(《文学》45刘注);释慧远除是佛学宗师外,对儒学也有很深的研究,(《文学》61)。魏晋僧人不仅学问高深,而且多才多艺。如道一道人“精通音律”(《言语》93),于法开善医术(《术解》10刘注),支道林爱好围棋,平时“以围棋为手谈”(《巧艺》10)。

表1 《世说新语》中僧人描写概况

二是能言善辩,长于品评。《文学》门1至65条对儒、道、释等问题的探讨,有独自讲论、主客相对、自为客主等诸多方式[3](121−124),此所谓“清谈”。清谈者不仅要有丰富的学识,而且要有敏捷的思维、出色的口才,《世说新语》中的僧人大多能言善辩,在与魏晋名士论辩时应对自如。如:

竺法深在简文坐,刘尹问:“道人何以游朱门?”答曰:“君自见朱门,贫道如游蓬户。” (《言语》48)

刘惔对本应远离世务的僧人出入帝王将相家门不满,并“朱门”相称贵族居所,流露出一种轻视僧人的优越感。竺法深以“如游蓬户”作答,把刘惔的傲慢气焰一下子就打了下去。又如:

康法畅造庾太尉,握麈尾至佳。公曰:“此至佳,那得在?”法畅曰:“廉者不求,贪者不与,故得在耳。”(《言语》52)

庾亮的问话出于何意我们不得而知,细察似乎有欲夺“握麈”之意。康法畅的回答绵里藏针,委婉地予以回绝,极为巧妙,符合其自诩“悟锐有神,才辞通辩”的性格特点(刘注引)。支道林的口才也相当出众,《赏誉》110和《文学》30、39、40、43、45等都有记载,不一一细举。

《赏誉》《品藻》也是《世说新语》记述僧人比较多的门户,共十七条。主要集中在支道林身上,占十五条。“赏誉”和“品藻”都是魏晋时“九品中正”制度下人物品题的产物。“赏誉”是对某一人物进行鉴赏赞誉,即所谓“谓品题其人宣扬以延其誉也”,[2](369)重在体现个性精神的才情之美。而品藻,虽也是“定其差品及文质也”,[2](445)但主要是把几个相关的人放在一起进行比较鉴别,分出高下。品题人物是当时的时代风气,在这方面,支道林是公认的高手,他评孙绰和许洵是“自有才情”(《赏誉》119)、王修是“超悟人”(《赏誉》123)、王胡之“警悟交至”(《赏誉》136)、“当攀安提万”(《品藻》60)。不仅表现出了较高的审美观,而且察考史料,基本符合历史事实。

三是睿智敏捷,富于创新。魏晋僧人在日常生活中,往往都是用求新求变的思维来思考问题,故常有一些标新立异的思想,表现出了睿智的一面。如:

愍度道人始欲过江,与一伧道人为侣,谋曰:“用旧义在江东,恐不办得食。”便共立“心无义”。既而此道人不成渡。愍度果讲义积年。后有伧人来,先道人寄语云:“为我致意愍度,无义那可立?治此计权救饥尔,无为遂负如来也。”(《假谲》11)

愍度道人在过江东后,弃“旧义”而立“心无义”,此乃创新。据杨勇校笺,这则故事所载内容,“虽出于异党谤伤者之口,自不可信,独其言愍度自立新义,似得其实。”[2](769)愍度道人正是因为其求异创新的精神,而得到世人的尊敬。

魏晋僧人中最有标新立异精神的当数支道林。作为一名学问精深、儒道兼通的僧人,其求新意识特别强烈与明显。

王中郎与林公绝不相得。王谓林公诡辩,林公道王云:“着腻颜帢,布单衣,挟左传,逐郑康成车后,问是何物尘垢囊!”(《轻诋》21)

支道林对从衣着到学术仍然继袭汉代儒生保守作风的王坦之不屑一顾,表现出了一种求新求变的精神,《轻诋》24刘注引《支遁传》曰:“遁每标举会宗,而不留心象喻,解释章句,或有所漏,文字之徒,多以为疑。”支道林这种重神不重形的学术方式与王坦之繁琐的汉代经学方式无疑格格不入,也难怪其会责难王坦之。当然,最能体现支道林创新精神的是他对《庄子·逍遥游》的注解:

《庄子·逍遥篇》,旧是难处,诸名贤所可钻味,而不能拔理于郭、向之外。支道林在白马寺中,将冯太常共语,因及逍遥。支卓然标新理于二家之表,立异义于众贤之外,皆是诸名贤寻味之所不得。后遂用支理。(《文学》32)

支道林对“逍遥”义的新解,已为学界所共知,在此不再赘述。想强调的是,支道林的新理,既不同于郭象、向秀二人,也不同于众人,是“诸名贤寻味之所不得”的,其新理一出现遍废诸理,卓然立于各家之上,具有里程碑式意义。这种创新精神给魏晋时期的学术史注入了全新的活力。

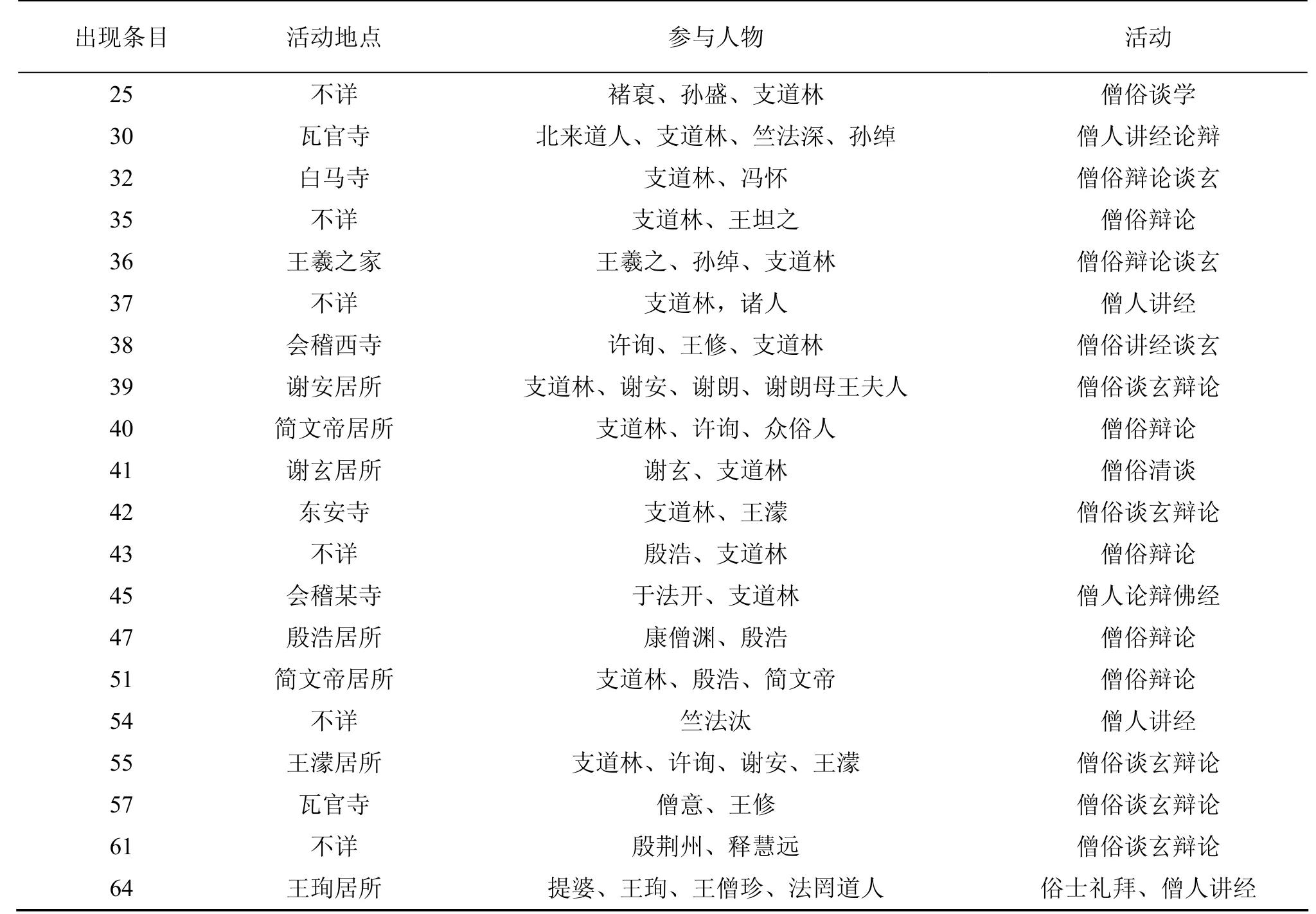

四是广涉俗务。据佛理,僧人应该是远离尘世,隐居山林,不参与社会事务。然而,《世说新语》所记载的众多名僧却不是这样的,他们与社会上层精英——魏晋名士保持着密切交往。从活动地点、活动内容到参与人物,都具有广泛性的特点。以出现僧人条目最多的《文学》门为例,僧人交往的对象,有简文帝、谢安等帝王将相,有王羲之、王濛等贵族名士,也有许询这样的隐士。交往的方式,或是僧人出入皇宫贵族之家,或是魏晋名士迈进佛门寺院,不拘一格。交往内容多为僧俗之间相互论辩,或讲经,或谈玄,或仰慕求见等(见表2)。依此,遁入佛门的魏晋僧人并不是孤独封闭地隐居在深山老林,而是积极参与各种世俗事务,掌握并推动着社会主流文化思想的发展。《文学》门中的僧人形象具有典型意义,它是魏晋时期社会风气的一个真实反映。

五是注重感情。汉末六朝是一个“最浓于热情的时代”,[4](177)魏晋士人重情,已是一个不争的事实。与魏晋士人广泛来往的僧人也具有强烈的重情意识,是情僧形象。如:

支道林丧法虔之后,精神霣丧,风味转坠。常谓人曰:“昔匠石废斤于郢人,牙生辍弦于锺子,推己外求,良不虚也。冥契既逝,发言莫赏,中心蕴结,余其亡矣!”却后一年,支遂殒。(《伤逝》11)

刘孝标注引《支遁传》:“法虔,道林同学也。隽朗有理义,遁甚重之。”同学亡故,支道林竟然因此而“精神霣丧,风味转坠”,发出“余其亡矣”的慨叹并一年后果然“遂殒”。支道林之重情可见一斑。又如:

王子猷诣谢万,林公先在坐,瞻瞩甚高。王曰:“若林公须发并全,神情当复胜此不?”谢曰:“唇齿相须,不可以偏亡。须发何关于神明!”林公意甚恶,曰:“七尺之躯,今日委君二贤。”(《排调》43)

支道林听到别人乱拿他议论,遂“意甚恶”,“甚”字说明此时他的感情反应非同一般。又如:

于法开始与支公争名,后精渐归支,意甚不忿,遂遁迹剡下。遣弟子出都,语使过会稽。于时支公正讲小品。开戒弟子:“道林讲,比汝至,当在某品中。”因示语攻难数十番,云:“旧此中不可复通。”弟子如言诣支公。正值讲,因谨述开意,往反多时,林公遂屈。厉声曰:“君何足复受人寄载来!”(《文学》45)

支道林与于法开弟子辩论时,因为“理屈”乃“厉声”斥骂,一副老羞成怒的样子。从以上所引两个条目看,支道林是一个有情之人,否则不会有如此强烈的感情波动。僧人的重情意识,使得他们自觉地加入了“圣人有情与否”的时代论争。再如:

表2 《文学》门所载僧人的活动情况

僧意在瓦官寺中,王苟子来,与共语,便使其唱理。意谓王曰:“圣人有情不?”王曰:“无。”重问曰:“圣人如柱邪?”王曰:“如筹算,虽无情,运之者有情。”僧意云:“谁运圣人邪?”苟子不得答而去。(《文学》57)

在这里,僧人是站在驳诘圣人无情论的立场上层层发难与王修辩论的,结果是主张无情论的王修不得答而去。可见,此时圣人无情论似乎已到辞穷理屈的境地了。这一方面说明了圣人有情论在当时已经占据了社会思想的主导地位,另一方面也说明了“僧人重情的意识已达到了相当自觉的理论程度”。[5](161)

二、《世说新语》僧人形象描写所反映的社会文化

《世说新语》中的僧人描写,较多的地反映出魏晋时期的社会文化现状。

第一,反映了佛学在魏晋——特别是东晋时期已在中土扎根的历史事实。《世说新语》所载的这十九个僧人,不管有无姓氏,如果从里籍的角度考察,约略可以分为三类:纯西域人,有三人。《言语》39提到的“高座道人”,据刘孝标注引《高座别传》云,乃西域人,名叫帛尸黎密,传说他是国王王子,为了佛教事业“以国让弟”,放弃王位,永嘉中来到中国。《言语》45中的“佛图澄”,《晋书》说他是“天竺人也。本姓帛氏,少学道,妙通玄学。永嘉四年,来适洛阳” 。[2](93)《文学》64所说的“提婆”,刘注《出经叙》说他是“罽宾(汉朝时中亚一个国名)人,姓瞿昙氏,隽朗有深鉴。苻坚至长安”;半西域人。在《文学》47、《栖逸》11、《排调》21中三次提到的“康僧渊”,据《高僧传》:“本西域人。生于长安,貌虽梵人,语实中国。”因而他是生于长安、长于中原的汉化了的僧人,虽有西域血统,但只能算半个西域人;剩下的十五个僧人,是土生土长的汉人。其中有八人籍贯不详,在七位有迹可寻的僧人中,有三位出身名门贵族。竺法深,琅琊临沂王氏家族成员,晋丞相武昌郡公王敦之胞弟。道一道人,姓陆,乃吴郡四大姓之一。慧远,雁门楼烦人。本姓贾氏,世为冠族。因此,在魏晋时期从事佛教事业已经不是少数西域胡僧的个别行为,魏晋时期的僧人虽然仍不乏西域胡僧,但更为重要的是相当多的本土汉人离开自己的故乡和家庭来到佛教寺院,成为专门从事佛教事业的人士。这些中土僧人有些还是出身于豪门贵族,这基本上反映且吻合了在魏晋——特别是东晋时期,佛教已在中土扎根的历史事实。

第二,反映了魏晋僧人享有较高的社会地位。高深的素质使僧人具有独特的人格魅力,成为了魏晋名士倾慕、交往的对象。支道林在瓦官寺讲《小品》,孙绰等悉去“共听”(《文学》30);冯怀会去白马寺找支道林探究《庄子·逍遥游》含义(《文学》32);支道林在东安寺,王濛会“往与支语”(《文学》42);殷浩要找支道林论辩《小品》(《文学》43);支道林还东,时贤聚集“并送”(《雅量》31);王修去瓦官寺找僧意讨论“圣人有情不”的问题(《文学》57),庾亮诸人会“往看”康僧渊在豫章的精舍(《栖逸》11)……凡此例子举不胜举,魏晋名士对僧人简直是趋之若鹜。

魏晋名士不仅深入佛门找僧人探讨佛理,谈玄论道,另一方面,他们也主动邀请僧人来到家门讲学,从表2可知,支道林就是简文帝、谢安、王羲之家的常客、贵客。甚而,他们还“供养”僧人,郗超就“饷米千斛”于释道安(《雅量》32):

初,法汰北来,未知名,王领军供养之。每与周旋行来,往名胜许,辄与俱。不得汰,便停车不行。因此名遂重。(《赏誉》114)

“未知名”的竺法汰初到江东,王洽就“供养之”,并且与人往来,“辄与俱”,否则就“停车不行”。这一方面说明了魏晋僧人是在名士的提携中获取声名的,另一方面也说明魏晋僧人在时人心目中有极其重要的位置。正因如此,所以一旦他们受到谤议,就会有人为之解说并抱不平:

王僧恩轻林公,蓝田曰:“勿学汝兄,汝兄自不如伊。”(《品藻》64)

王祎之轻辱支道林,其父王述甚觉不妥,教训他不可学他的哥哥王坦之与林公交恶。连自己的儿子也不偏护,支道林在王述心目中的位置可见一斑。

第三,反映了魏晋僧人有较好的经济收入。《世说新语》没有直接写到僧人的经济收入,但是从部分条目记载中,仍然可以窥观他们的经济情况。如:

康僧渊在豫章,去郭数十里立精舍,旁连岭,带长川,芳林列于轩亭,清流激于堂宇。(《栖逸》11)

康僧渊能在豫章建精舍隐居,经济条件当不很差。相比康僧渊,支道林更胜一筹。又如:

支道林因人就深公买印山,深公答曰:“未闻巢、由买山而隐。”(《排调》28)

支道林打算买山而隐居,说明他有强大的经济实力和丰富的收入。据《高僧传》载,支道林先后曾在吴郡立支山寺,在剡山沃州小岭立寺,晚年又在石城山立栖光寺。这显然需要巨额的资金。康僧渊在豫章建舍和支道林欲买山而隐的故事,从一定程度上反映了魏晋僧人这个群体的经济状况,他们都有较好的经济收入。

第四,反映了佛学在中土的立足、发展和兴盛得力于上层社会精英——士族文人的支持参与。佛学在东汉时期,人们仅把它当作一种奇教异术来看待,由于翻译的经典较少,它在中国没能形成一种体系完备的宗教学说,加之它与儒家孝亲思想的较大距离,所以不为大众所接受。魏晋时期,佛教之所以能够在中国兴盛发展,最根本的原因是上层社会精英——士族文人的支持参与。如前所述,魏晋时期的僧人是广涉世务的,与当时的社会名士保持着密切的交往联系。不仅名士迈进佛门,僧人也走进俗门,出入于帝王将相家庭。僧人走进贵族家门,有时是受名士邀请来讲学,更多是个人的主动行为。如“康法畅造庾太尉”(《言语》52),“造”乃“造访”的意思,即康法畅到庾太尉家是主动访问。《政事》18云王濛、刘惔和竺法深“共看”何充,“看”字也说明竺法深等人到何充家去是主动行为。《文学》39云支道林“诣”谢安,“诣”也是主动到某个地方看人的意思。《文学》41又云:“谢车骑在安西艰中,林道人往就语”,“往就”二字,更说明支道林是主动去看望在丧服中的谢玄……凡此例子,不一而足。

僧人走进俗门,除了获取名士在经济上的支持外(如竺法汰受王洽的供养),更主要的是与名士谈玄论道,寻求他们在对佛理的支持,以便让佛学在中土得以发扬光大,却“意在借名士之地位以传教” 。[6](296)而圣人本无,般若谈空,“三玄佛法均探源本之学” ,[7](226)“释家性空之说,适有似于老庄之虚无,佛之涅槃寂灭,又可比于老庄之无为” ,[7](172−173)二者有诸多共通的地方,玄学的盛行恰好为佛教的流布渗透提供了一个契机。因此:

殷中军见佛经,云:“理亦应在阿堵上。”(《文学》23)

殷中军浩“少有重名”(《政事》22刘注),精通玄学,《文学》43刘孝标注引《高逸沙门传》说他“能言名理”,因而这里所云之“理”当为玄理。“阿堵”乃“指示形容词或代名词,即今语之‘这’、‘这个’”,[8](549)代指前语之“佛经”;“‘上’字无义”,[2](192)故殷浩整句话的意思是“玄理应在佛经这里”,也即认为佛经中有玄理,佛经可以用玄理来阐释。“士大夫之所以与义学僧人交游亦为玄理上之结合” ,[7](229)而当时的玄学家就是用玄理来解释佛经的。又如:

支道林初从东出,住东安寺中。王长史宿构精理,并撰其才藻,往与支语,不大当对。王叙致数百语,自谓是名理奇藻。支徐徐谓曰:“身与君别多年,君义言了不长进。”王大惭而退。(《文学》42)

王长史濛是清谈大师,他与支道林清谈时的“数百语”乃“名理奇藻”,而交谈的内容实质是佛理。据学界研究,“晋世僧人谈佛经者有“数学”与“义学”之别,谈事数者曰“数学”,通义蕴者日“义学”。于法开初以义学著名,支道林语王濛:‘君义言了不长进。’此皆治‘义学’者也”。[9](79)这里王濛的以名理谈佛理具有典型的意义,他与支道林在东安寺的这次清谈是那个时代的一个缩影,“当时名流,何人不常释教老庄并谈耶”。[8](169)以玄言阐释佛理成了当时的学术风气,于是佛学“凭藉老庄清谈,吸引一代之文人名士”,[7](173)终于找到了在中土生根发芽的土壤,它比附于魏晋玄学在中土得到了长足的发展。又由于佛学僧人们的创新精神,僧人们的佛学也给即将干涸的玄学注入了新的活力,如支道林以佛释玄,其所释说《庄子·逍遥游》之新义,为世所重,让众多玄学家望尘莫及(《文学》32)。佛学玄学相互影响相互发展,佛玄合流。佛学一旦在中土得到生根发芽后,就以其强大的生命力开花结果,后来甚而取代了玄学成为了社会的主流思想,正如汤用彤所云:“于是天下学术之大柄,盖渐为释子所篡夺也”。[7](173)

自从佛教传入中国并立足发展,僧人形象就一直是中国文学描写的重要对象,它构成了一道鲜明的艺术风景线。《世说新语》所记载的十九个僧人,大多是后代有关佛教史论著中所收魏晋僧人的主要人物。他们所具有的高素质、涉俗务、重感情等特点,在推动佛教在中国流传的过程中起到了非常重要的作用。因而,分析这些僧人的群体特点,有助于我们了解佛学在中国传播流传的情况,从中可以窥视当时的社会思想与文化。

[1]宁稼雨.魏晋士人人格精神[M].天津: 南开大学出版社,2003.

[2]杨勇.世说新语校笺[M].北京: 中华书局, 2006.

[3]王能宪.世说新语研究[M].江苏: 江苏古籍出版社, 1992.

[4]宗白华.论《世说新语》和晋人的美[A].美学散步[M].上海:上海人民出版社, 1981.

[5]孙逊.中国古代小说与宗教[M].上海: 复旦大学出版社,2000.

[6]罗宗强.玄学与魏晋士人心态[M].天津: 南开大学出版社。2003.

[7]汤用彤.理学·佛学·玄学[M].北京: 北京大学出版社, 1991.

[8]徐震堮.世说新语校笺[M].北京: 中华书局, 1984.

[9]郑学弢.读《世说新语·文学篇》札记(二)[J].徐州师范学院学报, 1983(4): 79.