近距离煤层同采覆岩破坏规律研究

郭建清

(中国矿业大学矿业工程学院,江苏 徐州 221116)

近距离煤层在我国相当普遍,在我国大部分矿区中,只有不足1/3总数的矿区可采煤层数少于5层;而有55.2%的矿区可采煤层数达到6~15层,还有一部分矿区的可采煤层数超过了20层[1]。如:淮北矿区、淮南矿区、徐州矿区、新汶矿区、平顶山矿区、大同矿区等都存在近距离煤层群[2-5]。

目前,单一煤层开采覆岩三带分布规律研究较为充分,而对近距离煤层,上、下煤层不同的开采方式,其上覆岩层三带分布的变化规律研究较少,不利于近距离煤层的安全开采。因此,本文结合刘东煤矿的具体地质技术条件,研究近距离煤层同采时,上覆岩层的三带分布规律,以提高近距离煤层开采的安全性、高效性与经济性。

1 地质条件

刘东煤矿西三采区的37102与37202工作面为近距离煤层开采。工作面位于西三采区轨道上山的西侧,F31断层的东侧,F13断层的西北边,两断层对工作面的回采基本没有影响。该面地面标高+31.80~ +32.10 m,井下标高 -197.39 ~ -228.54 m。该面可采煤层为2层煤,即71煤、72煤。71煤层赋存不稳定,厚度为 1.36 ~1.88 m,平均厚度1.4 m,结构简单,且中部有一变薄带仅为0.7 m左右,为不可采煤层;72煤层赋存稳定,全区可采,厚度为 1.72~4.39 m,平均厚度为 2.5 m 左右;71、72煤层间距 3 m左右,但局部因受构造的影响层间距仅为几十cm,夹层岩性为薄层状细砂岩、粉沙岩和煤线互层。煤层倾角平均为 15°,煤层硬度系数为 1~1.5,容重1.3 t/m3。

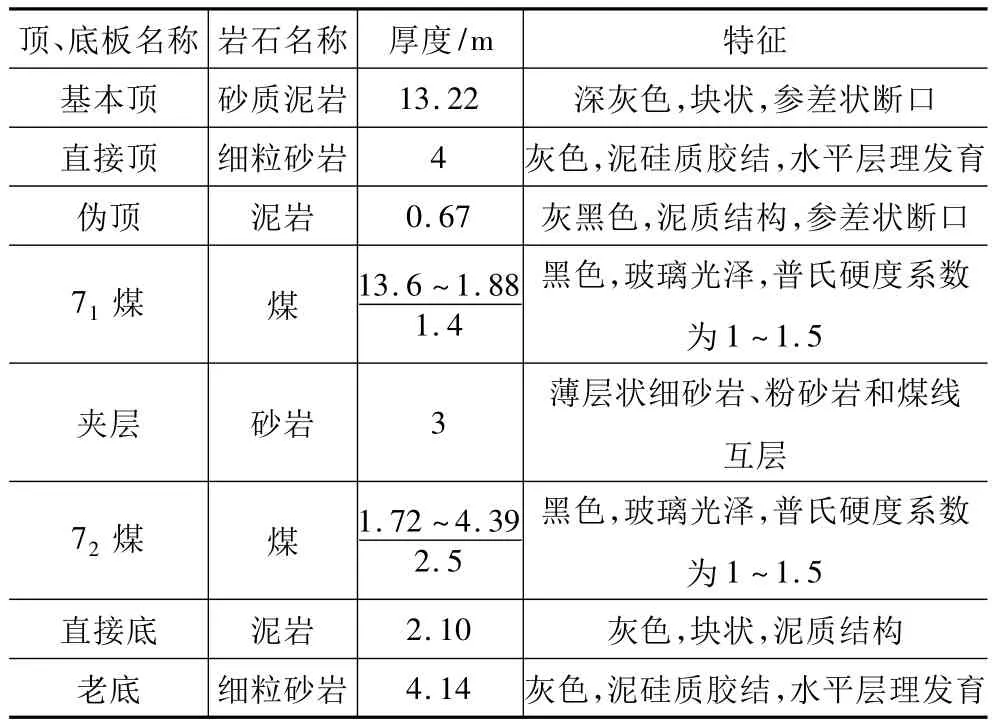

两层煤为近距离煤层,煤层基本顶为厚层砂岩,直接顶为泥岩,顶板段岩性为泥岩、粉砂岩、薄层砂岩、煤线等,底板为泥岩,加之煤层松软,系三软底层,砂岩占27%,属不稳定~较稳定、中硬~软弱顶板,煤层顶底板综合情况见表1。

表1 煤层顶底板情况表

该面水文地质特征相对比较筒单,主要出水为煤层顶板砂岩裂隙水和断层裂隙水,正常涌水量20m3/h,最大涌水量200 m3/h。该面瓦斯绝对涌出量0.13 m3/min,煤层爆炸指数 31.2%,煤的自燃倾向性为Ⅲ类,无地温与冲击地压危害。

2 实测技术及方案

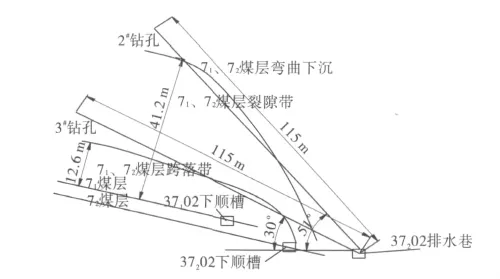

71、72煤层开采覆岩三带分布规律观测采用YZT-型岩层钻孔探测仪。为了观测71煤层开采后覆岩三带分布特征,在37202下顺槽内布置1#钻孔,钻孔长度为75 m,具体布置方式见图1,在37102工作面推过1#钻孔30 m后,对上覆岩层的破碎状况进行观测。

为了观测71、72煤层开采后覆岩三带分布特征,在37202排水巷内布置2#、3#钻孔,钻孔长度均为115 m,具体布置方式见图1,在37202工作面推过2#、3#钻孔30 m后,对上覆岩层的破碎状况进行观测。

图1 钻孔布置平、剖面示意图

3 实测结果及分析

3.1 71煤层开采后覆岩三带分布规律

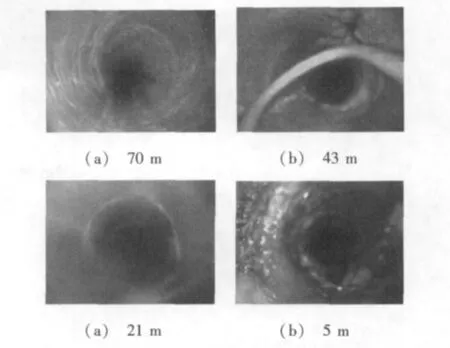

根据岩层钻孔探测仪记录的现场观测图像,将其中钻孔破坏情况有显著变化的图像挑选出来,并根据图像中记录的钻孔深度,得到单独71煤层开采后,部分深度的钻孔图像见图2。

根据钻孔探测仪探测的结果,结合图1中1#钻孔的布置角度与方向,将不同深度的钻孔换算成距煤层的不同距离,进行实验室图像数据处理后,可知在71煤层开采后,距煤层5.5 m内的顶板岩层已完全破碎;距煤层5.5~23.8 m内的顶板岩层的裂隙较为发育;距煤层23.8 m以上的顶板岩层完整性较好。因此,通过分析71煤层开采后对1#钻孔的破坏影响情况,得到71煤层开采后覆岩三带分布特征见图3。

图2 1#钻孔不同深度的现场实测图像

图3 71煤层开采后覆岩三带分布图

从实测结果及分析可见,71煤层单独开采后上覆岩层形成的跨落带高度为5.5 m,裂隙带高度为23.8 m。

3.2 71、72煤层开采后覆岩三带分布规律

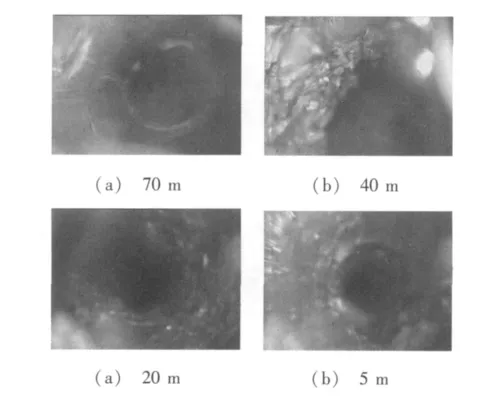

采用同样的观测方法与记录手段,得到71、72煤层全部开采后,2#、3#钻孔探测的部分深度图像见图4、图5。

图4 2#钻孔不同深度的现场实测图像

根据钻孔探测仪探测的结果,结合图1中2#、3#钻孔的布置角度与方向,将不同深度的钻孔换算成距煤层的不同距离,进行实验室图像数据处理后,可知在71、72煤层全部开采后,距煤层12.6 m内的顶板岩层已完全破碎;距煤层12.6~41.2 m内的顶板岩层的裂隙较为发育;距煤层41.2 m以上的顶板岩层完整性较好。因此,通过分析71、72煤层全部开采后对2#、3#钻孔的破坏影响情况,得到71、72煤层全部开采后覆岩三带分布特征见图6。

图5 3#钻孔不同深度的现场实测图像

图6 71、72煤层全部开采后覆岩三带分布图

从实测结果及分析可见,71、72煤层全部开采后上覆岩层形成的跨落带高度为12.6 m,裂隙带高度为41.2 m。

4 主要结论

根据刘东煤矿的具体地质条件,采用岩层钻孔探测仪,实测了近距离煤层在单独开采上层煤与上、下煤层全部开采后,覆岩的三带分布规律,得到的主要结论如下:

1)近距离煤层联合开采,首先单独开采上层71煤层时,上覆岩层形成的跨落带高度为5.5 m,裂隙带高度为23.8 m。

2)近距离煤层联合开采,71、72煤层全部开采时,上覆岩层形成的跨落带高度为12.6 m,裂隙带高度为 41.2 m。

[1] 杜计平.采矿学[M].徐州:中国矿业大学出版社,2009:121-125.

[2] 张百胜,杨双锁,康立勋,等.近距离煤层回采巷道合理位置确定方法探讨[J].岩石力学与工程学报,2008,27(1):97-101.

[3] 琚宜文,王桂梁,胡 超.海孜煤矿构造变形及其对煤厚变化的控制作用[J].中国矿业大学学报,2002,31(4):374-379.

[4] 卢士超.近距离煤层联合开采技术的应用[J].煤炭技术,2006,25(9):.

[5] 刘纯贵.四台矿近距离煤层采空区下围岩承压性能模拟分析[J].中国煤炭,2005,31(5):33-35.