不同地理居群北草蜥染色体组型的比较分析

刘永章,张永普

(1.温州医学院 生命科学学院,浙江 温州 325035;2.温州大学 生命与环境科学学院,浙江 温州325035)

不同地理居群北草蜥染色体组型的比较分析

刘永章1,张永普2

(1.温州医学院 生命科学学院,浙江 温州 325035;2.温州大学 生命与环境科学学院,浙江 温州325035)

目的:研究了浙江北麂、洞头、缙云、泰顺和贵州贵阳五个地理居群北草蜥(Takydromus septentrionalis)的染色体组型。方法:采用常规骨髓细胞空气干燥法制备染色体。结果:北草蜥五个地理居群的二倍体均为2n=38(38I),NF=38,含有18对大染色体和1对小染色体,且全部为端部着丝粒染色体。北草蜥具异型性性染色体,雌性为ZW,雄性为ZZ 。结论:五个不同地理居群北草蜥之间的染色体在相对长度方面存在着较大的差异,说明不同地理居群的北草蜥染色体具有丰富的多样性。

北草蜥;居群;染色体组型

北草蜥(Takydromus septentrionalis)隶属于蜥蜴科(Lacertidae)的草蜥属(Takydromus),分布于我国中亚热带,栖息于海拔180~1750 m的丘陵、平原和山区的茂密草丛中或矮灌木林中。染色体核型是鉴定不同物种或分类群之间的亲缘关系的重要依据,对染色体核型的研究,可以探讨物种在分类系统中的地位和系统演化过程,可以解释物种所具有的生物学特征和遗传多样性。在部分爬行动物种类中,不同地理居群的染色体核型模式存在的差异[1],有的种类核型模式相对稳定,但染色体相对长度、臂比值等性状存在差异[2-3]。目前,有关北草蜥的染色体组型分析仅报道了安徽省黄山市的居群[4],不同地理居群北草蜥染色体组型模式是否存在差异尚不明确。本研究对浙江北麂岛、洞头岛、缙云县、泰顺县及贵州省贵阳市五个不同地理居群中北草蜥的染色体相对长度指标进行比较分析,以探讨北草蜥不同地理居群间的亲缘关系,为草蜥属的分类、进化及深入研究其细胞遗传学特征提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 材料 用于北草蜥染色体组型分析的不同地理居群的北草蜥标本采集于2003年4月上旬,北麂居群捕自北麂岛(5♂♂3♀♀);洞头居群捕自洞头岛(6♂♂3♀♀);缙云居群捕自缙云县仙都镇(5♂♂4♀♀);泰顺居群捕自泰顺县罗阳镇(4♂♂2♀♀);贵阳居群捕自贵州省贵阳市郊(5♂♂)。所有实验材料在实验室经性别鉴定后,用数显游标卡尺(±0.01 mm)测量其头体长(snout-ventlength,SVL),55 mm以上的个体被判定为性成熟个体[5]。

1.2 方法 实验动物的染色体制备采用常规骨髓细胞空气干燥法。实验动物按10μg/g体重比的剂量在腹腔注射秋水仙素溶液,5~6 h后处死取出脊椎骨,清除骨表面的肌肉,将骨剪碎于研钵内,加入适量0.4% KCl溶液,洗出骨髓,随后以1000 r/min速度离心30 min,收集沉淀,用新配制的Carnoy液(冰醋酸:甲醇=1:3)固定2次,每次30 min。最后一次固定并离心后弃去上清液,将沉淀物制成细胞悬浮液。取出预先冰冻过的干净无油脂的载玻片,滴1~2滴细胞悬液于玻片上,烘干后以Giemsa液(用磷酸缓冲液以1:5稀释,pH 7.0)染色10 min即完成染色体标本的制备。然后取染色体标本用NIKON MODEL ECLPSE E400显微镜观察,在油镜下观察计算雌雄各为100个分散良好、形态清晰的中期分裂相,计算细胞的染色体数目并选择15~32个分散较好、排列标准的分裂相用数码相机进行拍照,最后输入电脑在Photoshop 6.0 cs下处理、放大、测量并计算染色体相对长度(染色体相对长度=一条染色体的长度/该物种单倍体常染色体的总长度+性染色体的长度)按染色体相对长度分组排列:染色体相对长度大于9%的为大型染色体组,相对长度小于7%的为小型染色体组。臂数的统计[6]:中部和亚中部着丝粒染色体的臂数计为2,亚端部和端部着丝粒染色体的臂数计为1。染色体类型描述符号[2]:V代表中部着丝粒,sV代表亚中部着丝粒,I代表端部着丝粒,sI代表亚端部着丝粒。

1.3 统计学处理方法 采用t检验比较各居群雌性和雄性间每对染色体的相对长度,单因素方差分析(one-way ANOVA)和Tukey多重比较检验相应的数据。

2 结果

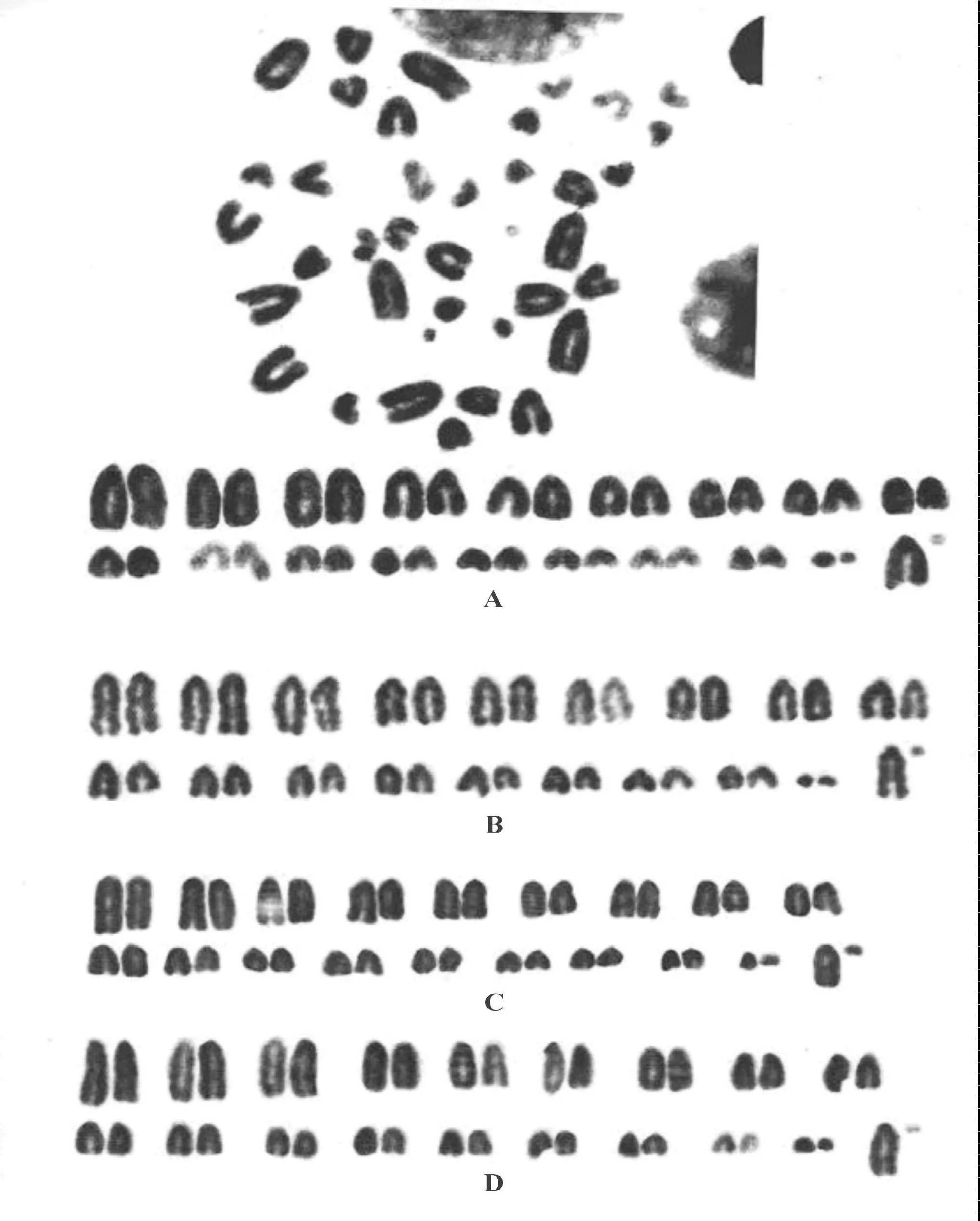

2.1 染色体组型 五个地理居群北草蜥的染色体组型(见图1-2),其二倍体均为2n=38(38I),NF=38,且19对染色体都为端着丝粒染色体,染色体组内大染色体和微小染色体的界限明显。雌性个体有18对常染色体和1对性染色体ZW,雄性个体有18对常染色体和1对性染色体ZZ。Z染色体的大小介于第3对与第4对常染色体之间,W为小染色体,大小与第18对相当。经t检验,各居群的雌性和雄性染色体的相对长度存在差异,故每个居群雌性和雄性数据分开处理。

图1 不同地理居群雌性北草蜥的染色体组型

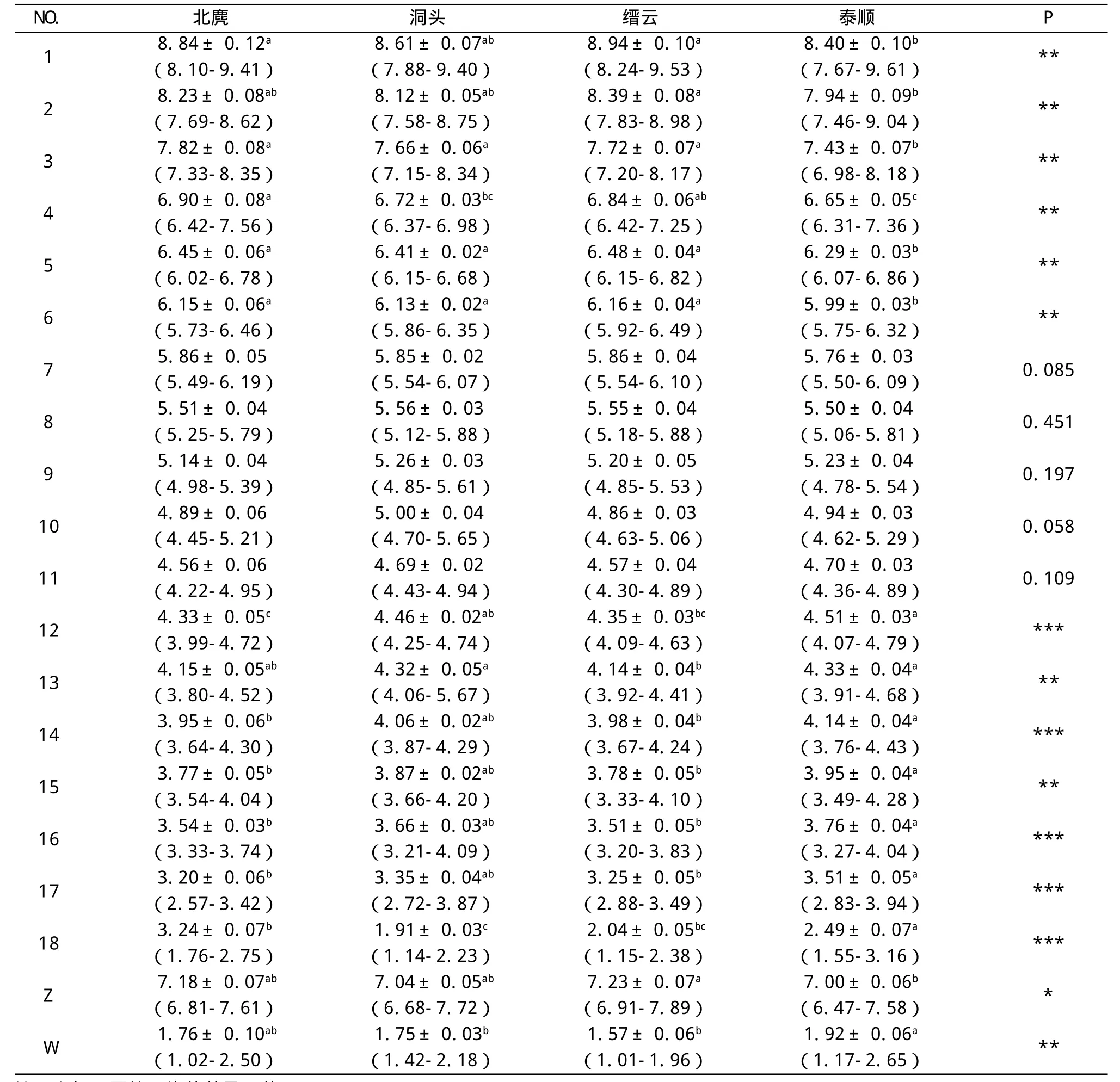

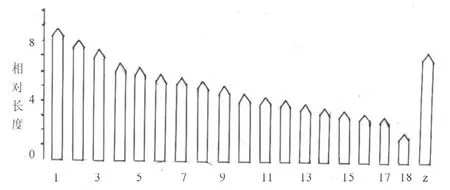

2.1.1 雌性北草蜥染色体相对长度的差异:北麂、洞头、缙云和泰顺四个地理居群雌性染色体按相对长度大小依次标为 No.1~18,性染色体直接以Z与W来表示(见表1)。结果发现:No.7和11染色体的相对长度差异无统计学意义(P>0.05),其余15对染色体的相对长度存在不同程度的差异(P<0.05)。No.1染色体的相对长度为北麂和缙云两个居群显著大于泰顺居群;No.2染色体为缙云居群显著大于泰顺居群;No.3染色体为北麂、洞头和缙云居群显著大于泰顺居群;No.4染色体为北麂居群显著大于泰顺居群;No.5染色体为北麂、洞头和缙云居群显著大于泰顺居群;No.6染色体为北麂、洞头和缙云居群显著大于泰顺居群;No.12染色体为泰顺居群显著大于北麂居群;No.13染色体为洞头和泰顺两居群显著大于缙云居群;No.14染色体为泰顺居群显著大于北麂和缙云两居群;No.15染色体为泰顺居群显著大于北麂和缙云两居群;No.17染色体为泰顺居群显著大于北麂和缙云两居群;No.18染色体为泰顺居群>北麂居群>缙云居群>洞头居群;Z染色体有差异(P<0.05),缙云居群显著大于泰顺居群;W染色体差异显著(P<0.01),泰顺居群显著大于洞头和缙云两居群。根据染色体组型数据绘成染色体模式图见图3。

表1 不同地理居群北草蜥雌性染色体相对长度的比较

图3 雌性北草蜥的染色体模式图

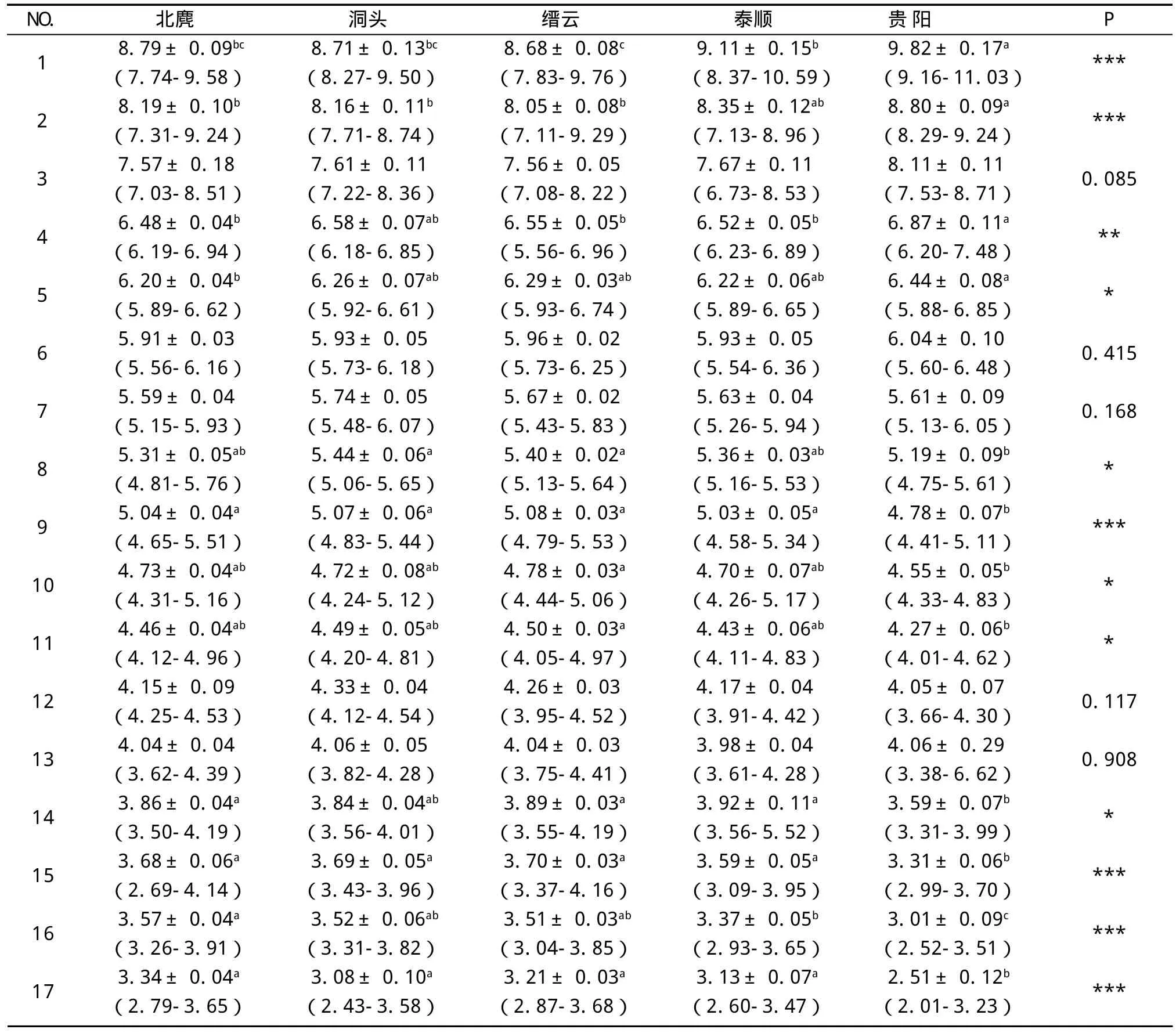

2.1.2 雄性北草蜥染色体相对长度的差异:北麂、洞头、缙云、泰顺和贵阳五个地理居群(雄性染色体按相对长度大小依次标为No.1~18,性染色体直接以ZZ来表示(见表2)。结果发现:No.3、6、7、12、13、18染色体的相对长度差异无统计学意义(P>0.05);其余13对染色体的相对长度存在不同程度的差异(P<0.05)。No.1染色体为贵阳居群>泰顺居群>缙云居群;No.2染色体为贵阳居群显著大于北麂、洞头和缙云居群;No.4染色体为贵阳居群显著大于北麂、缙云和泰顺居群;No.5染色体为贵阳居群显著大于北麂居群;No.8染色体为洞头和缙云居群显著大于贵阳居群;No.9染色体为北麂、洞头、缙云和泰顺居群显著大于贵阳居群;No.10染色体为缙云居群显著大于贵阳居群;No.11染色体为缙云居群显著大于贵阳居群;No.14染色体为北麂、缙云和泰顺居群显著大于贵阳居群;No.15染色体为北麂、洞头、缙云和泰顺居群显著大于贵阳居群;No.16染色体为北麂居群>泰顺居群>贵阳居群;No.17染色体为北麂、洞头、缙云和泰顺居群显著大于贵阳居群;ZZ染色体差异极显著(P<0.01),贵阳居群显著大于北麂、洞头、缙云和泰顺居群。据染色体组型数据绘成染色体模式图见图4。

表2 不同地理居群北草蜥雄性染色体相对长度的比较

接表2

图4 雄性北草蜥的染色体模式图

3 讨论

动物的核型分化存在着三个水平的意义:一是种群内分化,并不是总伴随着明显的形态分化,通常称为多态(pilymorphism);二是物种内种群间的分化,叫多型(polytypism);三是物种间的核型分化,引起生殖隔离的建立[7]。本研究报道北草蜥不同地理居群的染色体相对长度经对长度经ANOVA检验和Tukey多重比较检验,结果发现雌性北草蜥在四组不同地理居群18对常染色体和1对性染色体中,染色体相对长度差异存在如下规律:No.7、8、9、10、11对染色体差异无统计学意义(P>0.05);其余15对染色体泰顺居群与北麂、洞头、缙云之间染色体核型发生多对染色体的显著性差异。 No.1、2、3、4、5、6及Z染色体,泰顺居群相对长度显著小于北麂、洞头和缙云三居群,且北麂居群和缙云居群较相近,两者都略大于洞头居群;No.12、13、14、15、16、17、18对及W染色体,泰顺居群相对长度显著大于北麂、洞头和缙云三居群,且北麂居群和缙云居群较接近,两者都略小于洞头居群(除No.18及W染色体)。雄性北草蜥在五组不同地理居群18对常染色体和1对性染色体中,染色体相对长度差异存在如下规律:No.3、6、7、12、13、18对染色体差异无统计学意义(P>0.05);其他13对染色体分布在贵州贵阳与浙江北麂、洞头、缙云、泰顺之间染色体核型发生多对染色体的显著性差异。No.1、2、4、5对及ZZ染色体,贵州居群显著大于北麂、洞头、缙云和泰顺四居群;No.8、9、10、11、14、15、16、17对染色体,贵州居群显著小于北麂、洞头、缙云和泰顺四居群。因此北草蜥的核型分化具有种群间的多型现象。这可能与动物长期生活的地理环境有关。

本研究报道的浙江北麂、洞头、缙云、泰顺和贵州贵阳五个不同地理居群及安徽黄山居群[4]的二倍体均为2n=38,NF=38,核型模式为38I,说明北草蜥在整个进化过程中,其染色体数目相对稳定,这与爬行动物核型具有一定的保守性有关[3]。在动物的进化过程中,小的近端着丝粒的染色体是染色体的原始类型,而较大的具中部着丝粒的染色体是衍生类型,也就是说,具有较多V/sV着丝粒染色体核型的种比具有较多sI/I着丝粒核型的种更为高级或特化[8]。本研究报道的北草蜥的染色体均为端部着丝粒,我们认为北草蜥应为石龙子—蜥蜴群中较原始的种类。

北草蜥在雌雄两性中,有在形态上可辨认的异型性染色体,雄性性染色体为ZZ,雌性性染色体为ZW。这种染色体分化类型属于雌性异型(ZZ♂/ZW♀)。这与巨蜥科(Varanidae)的Varnus varius;壁虎科(Gekkonidae)的Heteronotia binoei,鬣蜥科(Agamidae)的P.ulangalii等相似[4,9]。这五个地理居群的北草蜥的核型均有18对大染色体和1对小染色体,且全部为端部着丝粒染色体,性染色体雌性为ZW,雄性为ZZ,这与同属的南草蜥(T.sexlineatus ocellatus)、白条草蜥(T.wolteri)的染色体在演化上具有同源性。这三个种间的鉴别特征之一在于Z染色体的大小,北草蜥的Z染色体大小介于No.3与No.4之间,而南草蜥介于No.2与No.3之间,白条草蜥介于No.17与No.18之间。由此可推断,北草蜥与南草蜥有着较近的亲缘关系,与白条草蜥的亲缘关系较远[10]。

[1] 郭鹏.中国爬行动物染色体研究名录[J].动物学杂志,2000,35(2),37-43.

[2] 张永普,刘永章,胡健饶. 中国石龙子不同地理居群染色体组型研究[J].科技通报,2004,20(4):293-297.

[3] 刘永章,张永普. 不同地理居群蓝尾石龙子染色体组型比较[J].动物学杂志,2003,38(5):19-24.

[4] 郭超文,董永文.黄山北草蜥的核型和G带带型研究[J].遗传,1989,11(1):18-20.

[5] 计翔,唐亚文,洪卫星. 繁殖期北草蜥活动型和巢区的进一步观察[J]. 动物学报,1994,40(2):207-210.

[6] 汪鸣,聂刘旺,郭超文. 锯缘摄龟和齿缘摄龟的核型与Ag-NORs[J].遗传,1999,21(5):31-33.

[7] 方玲,胡启平.凹甲陆龟染色体组型的研究[J]. 广西医科大学学报,1999,16(6):803-805.

[8] 王跃招,曾晓茂,方自力,等.沙蜥属一有效种贵德沙蜥及红原沙蜥的分类研究[J].动物分类学报,2002,27(2):327-383.

[9] 曾晓茂,王跃招,刘志君,等.九种沙蜥的核型-兼论中国沙蜥属核型演化[J].动物学报,1997,43(4):399-410.

[10] 孙爱群,田应洲,谷晓明.南草蜥染色体组型的初步分析[J].毕节师范高等专科学校学报,1999,10(2):1-4.

Comparison of karyotypes of different geographical populations in Takydromus septentrionalis

LIU Yongzhang*,ZHANG Yongpu.

*Department of Biology,School of Life

Sciences,Wenzhou Medical College,Wenzhou,325035

Objective:To study karyotypes of Takydromus septentrionalis from Beiji,Dongtou,Jinyun and Taishuen of Zhejiang Province and Guiyang of Guizhou Province by making chromosomal specimens.Methods:The chromosomal specimens were prepared by the air-dry method of marrow cell.Results:The Takydromus septentrionalis from the five different geographic populations had 2n=38(38I),NF=38,including 18 pairs of macrochromosomes and 1 pairs of microchromosomes,moreover,all of the 19 pairs of chromosomes was areocentric chromosomes.There were different types of sexual chromosomes between the Karyotypes of the male and female.The female had ZW while the male had ZZ.Conclusion:The relative length has definite differences among the five different populations of Takydromus septentrionalis, which showed that the chromosomes of different geographical populations have diversities.

Takydromus septentrionalis;populations;karyotypes

Q953

A

1000-2138 (2011)01-0028-06

2010-05-17

刘永章(1964-),男,浙江浦江人,教授。

吴健敏)

·编辑学研究·