中央党史研究室建室初期的回忆

2011-01-01 00:00:00韩泰华

百年潮 2011年5期

早在中共中央党史研究室正式成立的一周前(即1980年6月24日),我就按照通知的要求,由山东来北京报到。我来北京之前,是曲阜师范学院(随后更名为曲阜师范大学)中共党史教研室主任。当时,学校的领导人是赵志浩(后来担任山东省省长、省委书记),他认为我是学校的骨干教师,最初不同意我调出学校。但因为有中共中央组织部的正式调令,他和学校的诸位领导以大局为重,也就欣然同意了。

当时,在下发给我的通知以及打给我的电话中,都强调编写中共党史的任务很紧急,希望我尽快到党史研究室报到,以免影响工作的进展。所以,我就以最快的速度,把在学校的公事和私事处理好,提前一周来到北京。当初我到党史研究室报到和居住的地方,都是在中共中央党校南院。在中央党史研究室成立后,全室人员在很长的时期内都在党校南院办公(直到新的办公大楼在海淀区北四环西路69号建成后,才搬迁过去)。

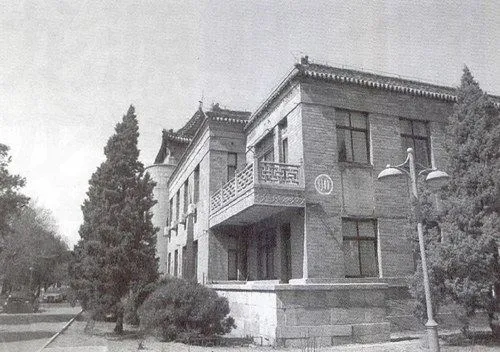

党校南院是一个单独的大院子,它在清朝名为“自得园”,是颐和园的组成部分。它原来的一些古色古香的建筑,早已不存在了。若在办公主楼前空旷的场地上下挖50厘米,就会发现有许多墙基和废墟,说明这里原来是有建筑的。整个南院占地大约有270亩,大部分是水面。院内绿树成荫,楼台掩映,池塘在院子的中间,水面平静如镜,并可清澈见底。在池塘里有荷花,湖畔有假山和芦苇,这里还有部分稻田。它的水是从颐和园昆明湖里流过来的。院内现存的建筑中,西部的房屋,仍属清代的建筑物。排列在东北部的是一座座别墅式的二层办公楼。东南部则是一片平房。号称“飞机楼”的办公主楼,是南院的标志性建筑。此前,整个南院住的人很少。

党校南院西邻颐和园,东邻圆明园,北邻国际关系学院。南院墙外南面和西面虽然都有公路,但当时的车辆并不多。在院子墙外的东面和北面,则是稻田和溪水河沟。整个南院环境很好,非常幽静,是学习、研究和办公的好地方。

根据中央党校提供的资料,新中国成立后,周恩来、朱德、刘少奇等中央领导同志经常到党校南院,在“飞机楼”看望和接见学员。马列学院的领导杨献珍、侯维煜、艾思奇、范若愚等人,都曾在南院的六栋别墅式小楼内居住过。许多省部级的领导干部也都曾在这里学习过。院内的清代建筑“昇平署”(现属北京市重点文物保护单位),陈伯达在新中国成立后曾住在这里。

早在1949年10月前,南院是原清华大学农学院的旧址;此后,根据中央的决定,将马列学院搬入。从此开始,这里就变成了培训党内高级干部的校舍。1955年8月,马列学院更名为中共中央直属党校。从1980年中央党史研究室成立时起,党校南院的“飞机楼”、第81楼至86楼以及图书楼(即87楼),还有89楼,都由党史研究室办公使用。我刚来党史研究室报到时,就暂住在81楼(随后党史研究室在南院新建了宿舍楼,我就搬到新四楼去住了)。

我是最早从外地来党史研究室报到的。来报到时,我首先见到的是党史研究室副主任廖盖隆、办公室主任牛云霄和张亨林等同志,他们都热情地接待我。当时,在张亨林带领下,一些同志积极为我安排居住的宿舍和清扫办公的房间,他们的热情令人感动。

在大家尚未报到之前的这一周的时间里,我看到,在南院内白天还有几个人走动,但一到晚上下班后,偌大的院落就只剩下我和几个警卫人员,还有几家平房的灯火。这时似乎只有天上的明月和星辰来做伴,寂静得颇有点惶恐之感。直到1980年6月底,外地借调的其他同志才陆续来到南院报到。随着党史研究室成立大会的临近,从北京和外地借调人员的陆续到齐,许多各方面工作人员的入住,前几天的寂静状况不见了踪影,整个南院内人来人往,晚上许多房间的电灯也都亮了起来,呈现出了一派空前的生气蓬勃的景象。

成立中共中央党史研究室,中共中央是非常重视的。早在1980年1月,就发出了中发〔1980〕9号文件,即《关于成立中央党史委员会及其机构的通知》,决定成立中央党史委员会,由华国锋、叶剑英、邓小平、李先念、陈云、聂荣臻、邓颖超、胡耀邦组成,负责审定党史编辑计划,决定对党史中的某些重大问题的看法及最后审定全书书稿。在中央党史委员会领导下,成立党史编审委员会,负责党史编辑工作中的各项重要问题,初步审定全部书稿。在党史编审委员会领导下,成立党史研究室,直接负责党史资料的收集、研究、编写工作。胡乔木任党史研究室主任,胡绳、华楠、李新、廖盖隆任副主任。在建党59周年的时候,中央党史研究室也就应运而生了。

中央党史研究室成立大会,是1980年7月1日上午在中央党校北院办公主楼东侧的第四教室内举行的。胡乔木是党史研究室的首任主任。开会时他未到,大家等了他大约有半个小时的时间,后得知他因有事不能出席成立大会了,会议就由胡绳主持。那天到会的人比较多,宣布开会后还有个别的人才赶到。我记得参加大会的,有邓力群、冯文彬、华楠、李新、李锐、李琦、逄先知、廖盖隆、龚育之、马石江、谢筱廼、王明哲、郑惠等同志,还有中宣部、中组部、中央文献研究室、中央党史资料征集委员会、中央党校、中国人民解放军军事科学院、中国社会科学院、中央档案馆、中央编译局等有关部门和单位的代表。因为按照中央的决定,中央党史研究室与中央党校关系密切,所以中央党校的党史教研部和党建教研部的大部分人员都参加了大会。北京部分高校,特别是在全国高校中唯一设有中共党史系的中国人民大学的代表,前来参加以表示祝贺。从全国各地借调来的10多位同志,也参加了大会。

在成立大会上,首先传达了中共中央关于成立中央党史研究室的决定和有关精神,说明成立中央党史研究室主要是为撰写《中国共产党历史》和完成中央交办的各项任务。与会同志热烈发言,特别是一些老同志的发言,就中央成立党史研究机构和编写《中国共产党历史》的重要意义,以及如何做好党史资料的搜集和整理、及时掌握党史研究动态和信息、加强各方面的协作等方面的工作,提出了许多很好的意见和建议。我是大会的记录,但我对会上的有些发言者并不熟悉,有的只是熟悉名字,但名字与具体人对不上号。当时在记录本上写的发言者的名字,有些是坐在我身旁的李樾告诉我的。这次大会的召开,标志着中央党史研究室正式宣告成立了。

在建室之初,因为编写《中国共产党历史》的需要,曾从北京和全国各地高校、党校、军校中借调了一批专业骨干力量。诸如北京的李践为、马齐彬、王渔、金春明、谭宗级、陈昊苏(他来室不久,即到中央外事部门去工作了)、杨树先、林蕴晖、陈世英、滕文藻、秦建民(她是从中央档案馆借调来的,来室后负责中央档案的管理工作)等;来自外地的有:吉林的郑德荣和何荣棣、山东的韩泰华和张相钧(他是一位业务素质很好的同志,很可惜仅待了两三个月,就因身体原因返回原工作单位去了)、广州的郑应洽和林立远(他因学校的要求,来后不久就离开了)、上海的唐培吉和×××(因为他借调来的时间不长,记不起他的名字了)、杭州的王学启、天津的左志远、武汉的陶凯、成都军区的胡象等。被借调来的同志,工作认真,积极努力,圆满地完成了阶段性的任务,都博得了好评。随后,则有缪楚黄等一大批同志,先后直接调到党史研究室工作。在此期间,如龚育之、卫建林、李传华、沙健孙、郑惠、魏久明等同志来室工作亦较早。后来继续调入工作人员,再加上与中央党史资料征集委员会合并为新的中央党史研究室,这样就使党史研究室的人员队伍更加强大起来了。这是后话。此时在人员逐步增多的情况下,从北京和全国各地借调来工作的同志,除了我正式调入党史研究室外,他们都陆续返回了自己原来的工作单位。

中央党史研究室成立后,全室同志团结一致,以室为家,全身心地投入工作。当时,从全室的工作安排来讲,首先是编写民主革命时期的党史。至于新中国成立后的党史和新时期的党史编写,在那时还只是处于收集资料和做准备的阶段。1921年至1949年的党史,共分为五个时期,即党的创建、大革命、土地革命战争、抗日战争、全国解放战争五个时期。每一个时期,成立一个编写组。我被分配在“二战组”(即土地革命战争组,或第二次国内革命战争组,简称“二战组”)工作。郑德荣、李践为、刘经宇等人先后担任编写组组长。王渔曾担任副组长。“二战组”最初的成员,先后有李践为、王渔、刘经宇、佟英明、叶心瑜、韩泰华等人。

与此同时,党的组织也是很健全的。我记得最初的机关党委书记是朱述恭,办公室的干事是张霞。各业务组都有党的组织活动。党支部由几个业务组的党员所组成,大家选我担任党的小组长和支部书记。胡绳、廖盖隆等领导同志,在我们支部、小组参加组织活动,并都按时交党费。早期的党史研究室办公室主任是牛云霄。在我的记忆中,党史研究室副主任廖盖隆既抓业务工作,又抓行政工作,他与办公室主任牛云霄等同志为组建党史研究室做了大量工作。当时的行政、后勤工作,做得都很好,一切党、政、后勤等工作,也都是围绕着编写《中国共产党历史》服务的。

当时,我们主要是在胡乔木、胡绳领导下,参加编写《中国共产党历史》上卷(2002年修订本改为《中国共产党历史》第一卷)和《中共党史大事年表》(1989年人民出版社再版时,改名为《中国共产党历史大事记》)。胡乔木对党史的各个时期和重大问题的编写,都提出了重要的指导意见和具体意见。胡绳虽然家住市里,但经常到党校南院办公室上班。中午,他在食堂与大家一起吃饭。胡绳直接主持了《中国共产党历史》上卷的编写。可以说,他是呕心沥血带领大家编写党史,而且抓得很细,把具体修改意见,都写在清样稿上。他们都是最著名的大家,永远是我们学习的榜样。

在建室初期,为了强调编写《中国共产党历史》的重要性,在内部曾有编写“党史正本”之说。但胡乔木、胡绳均不同意这种提法,因为写出的东西是否有重要性,不在于自我标榜是否为“正本”,像《联共(布)党史简明教程》,中共中央文献研究室编著的领袖传记,军事科学院编写的军史战史,都有权威性,但都不自称什么“正本”。因此,我们编写的党史本子,亦不必自称“正本”。所以,随后大家就不再用这种说法了。经过大家的努力,《中共党史大事年表》于1981年10月由人民出版社出版,内部发行;1987PxEjktG4zwtAXQ1VTk0Zih3q33rBw/pFtyjOgtrXeig=年4月,该书经过增补和修订,再版后公开发行;《中国共产党历史》上卷于1991年由人民出版社出版,公开发行。

为了编写党史,编写人员经常跑中央档案馆和有关的地方档案馆、纪念馆、博物馆,查阅和搜集了许多重要的档案文献与很有价值的史料。因此,看档案文献资料用的时间比较多。同时,也进行了许多实地参观、考察和访问活动。如远去莫斯科,参观考察了中共六大的旧址。我们既要看档案馆里的“死”材料,还要收集、抢救“活”材料。特别是通过访问一些老将军、老红军、老同志,征集了一批非常珍贵的口述资料。我们还经常听中央各部委领导同志所作的政治、经济、外交等方面的形势报告。我们旁听了最高人民法院特别法庭于1980年11月至1981年1月间对林彪、江青反革命集团案10名主犯在北京进行的审判和宣判。在这期间,参加了北京地区理论讨论会,并参与处理、答复全国人大、全国政协“两会”提案中涉及的党史问题。在四千人讨论历史决议时,党史研究室有许多同志参加了整理《会议讨论发言简报》的工作,我们每天可以通过看简报了解讨论的问题和情况。还参加了一些国际、国内的学术讨论会,进行学术交流活动。另外,其他工作也要去做,诸如:完成中央交办的其他任务、军史战史的审稿、老将老帅传记的审稿、地方党史的审稿、处理各种送审的有关材料、接待有关单位和人员的来访、进行社会调查,等等。

中央党史研究室是一个思想过硬,作风扎实,团结、合作、和谐的集体。我能在这里工作,感到很荣幸。当时,无论是正式调入的还是借调来的同志,都能严格要求自己,非常出色地完成了工作任务。特别是我们在中央党校南院度过的那段岁月,令人怀念,终生难忘。

(责任编辑 刘一丁)