朱光亚与新中国核科技事业

2011-01-01 00:00:00顾迈男

百年潮 2011年5期

2011年2月26日,中国核科学事业的主要开拓者之一、著名核物理学家、两弹一星元勋朱光亚在北京逝世。在20世纪80年代,这位青年时代曾远赴重洋学习研制原子弹,最终却在自己的祖国圆梦的核物理学家,曾经对我详细地讲述了他从事核武器研制工作的心路历程,至今想来,仍然让我感慨不已。

“朱光亚终于归队了!”

那是20世纪80年代,我采访邓稼先的通讯报道《两弹元勋邓稼先》发表后,我对“两弹”研制过程中的科学家们产生了极大的敬意,想陆续采写一些稿件,将这些科学家数十年默默无闻地为增强中国国防事业经历的艰辛公诸于世,当时朱光亚是国防科工委的领导,因此我首先采访了他。

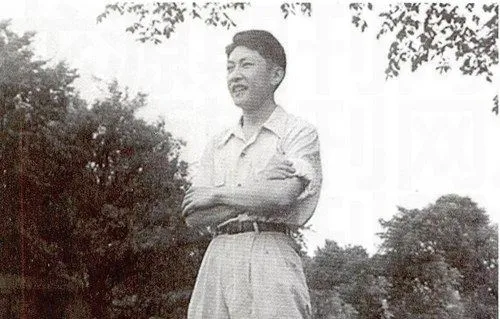

朱光亚出生于湖北宜昌,1945年,他从昆明西南联大物理系毕业后,经吴大猷教授推荐,赴美国考察原子弹的研制工作。

朱光亚生动地回忆了当时的情景。他说,中国人研制原子弹的梦想,在旧中国就有了。那是1946年,蒋介石在庐山的别墅里,接见了华罗庚、李政道和朱光亚,提出要造一颗原子弹。朱光亚说,蒋介石的这个梦想,是从1945年8月6日那个震惊世界的日子开始的。那天,美军轰炸机在日本广岛上空扔下一颗代号为“小男孩”的原子弹,对日本军国主义产生了巨大的军事威慑效应,世界上所有国家对其产生的威力印象深刻,无不想拥有这种威力巨大的武器装备。然而,这种新式的武器是如何研制的秘密,除了美国外,世界上其他国家均不掌握。蒋介石也想造原子弹,于是他就让兵工署署长、国际弹道学家俞大维博士想办法。俞大维提出,造原子弹,首先要向数理化方面的科学家请教。在蒋介石的支持下,俞大维和军工部部长陈诚邀请著名数学家华罗庚、物理学家吴大猷、化学家曾昭抡秘密讨论了研制原子弹的有关事宜。三位教授很快拟定了一个计划,并建议派遣一个科学考察团去美国,争取到美国“曼哈顿工程”(美国研制原子弹的工程代号)的研究生产机构考察,学习制造原子弹的技术。蒋介石批准了这个计划。除了这三位著名专家外,国民政府还让他们在数理化三个领域分别挑选两名优秀的青年学者,组成考察团。吴大猷挑选了朱光亚和李政道;曾昭抡挑选了唐敖庆、王瑞酰,华罗庚则挑选了孙本旺,到美国后又挑选了徐贤修。

据朱光亚回忆,临行前,蒋介石把科学家们召集到庐山,鼓励大家说:“你们到了美国,要好好地学,早去早回!”还说:“你们学成归来后,我给你们钱,给你们房子,尽快造出原子弹!”

1946年8月的一天,朱光亚与李政道、唐敖庆等跟随华罗庚教授搭乘远洋轮船“美格将军号”赴美。在这之前,曾昭抡教授已经先期赴美,吴大猷教授因为去英国开会,也未能同行。但是他们一行刚踏上旧金山,就听到了沮丧的消息,先期抵美的曾昭抡对他们说:他到达美国后,虽然几经奔走,但毫无所获。美国政府不同意外国人进入原子弹研究机构,甚至原来已经参加“曼哈顿工程”的外国科学家都被剔除出科研队伍了!曾昭抡说:但是各位既然已经来了,那就各奔前程吧!考察团就这样解散了。在这之后,华罗庚、吴大猷、曾昭抡等人到美国的大学里分别从事教书、科研,朱光亚、李政道等青年学者则进入不同的大学攻读学业。朱光亚进了密执安大学研究生院从事实验核物理的学习和研究工作。不久,他便取得了显著的研究成果,在美国《物理评论》等顶级刊物上发表了一系列论文,从而在核物理这门新兴的前沿科学领域里留下了他创新探索的足迹。

1950年2月,年仅25岁的朱光亚在获得物理学博士学位后,毅然返回祖国。在回国途中的轮船上,他与51名留美同学联名写了《致全美中国留学生的一封公开信》,呼吁留学生们回国参加建设。这封信不久发表在《留美学生通讯》上,在海外中国留学生中产生了很大的反响。回国后,朱光亚兴致勃勃地跟随土地改革工作队到大别山等地参加土改。“国家还这样穷,刚刚翻身,首先应该把人才培养出来,才能把国家建设起来。”怀着这样的志向,朱光亚走上了北京大学的讲台,担任了北京大学物理系副教授,满腔热情地投入到物理学教学的第一线。那段时间,在完成繁重教学任务的同时,他仍然没有忘记研制中国原子弹的梦想。1951年5月,商务印书馆出版了他的专著《原子能和原子武器》,书中介绍了原子能的发展、原子弹的研制、氢弹秘密等内容,是我国系统介绍和论述这方面知识的早期著作之一。

qZ9Gap9k4F8n6K8YzlXM3g== 1952年,朱光亚作为中国人民志愿军停战谈判代表团的英文高级翻译,到板门店参加了朝鲜停战谈判。谈起当年赴朝的往事,朱光亚对我回忆了一段趣闻,描述他是如何被选中的。

那是1952年初的一天,一位同学走过来对他说:“朱老师,考考您的英语!”师生二人用英语一问一答地对了一会儿话。最后,学生满意地对老师说:“Very good!”学生考老师的原因很快便弄清楚了:组织上让他担任代表团的英语翻译。朱光亚回到家中对妻子许慧君说:“我要走了!”“到哪里去?”朱光亚想到组织上叮嘱要保密的话,便诙谐地说:“呵,到东北‘打老虎’去!”许慧君见他有难言之隐,便没有多问。几天后,他便以高级翻译的身份跟随志愿军代表团抵达开城,参与停战谈判。

1953年,朱光亚从朝鲜回国后,奉调东北人民大学,参与组建物理系,先后担任教授、教研室主任、系副主任、系代主任等职务。在教师少、教学任务繁重的情况下,他一方面主讲力学、热学、原子物理等大课,另一方面还注重在工作中培养青年教师。在朱光亚和其他同事的共同努力下,短短几年的时间内,东北人民大学物理系便跻身全国高等学校物理系的前列。

1955年5月,中央作出建立中国原子能工业的战略决策之后,朱光亚奉命与胡济民、虞福春等调入中国科学院近代物理研究所(1958年改称原子能研究所,即现在的原子能研究院)筹建物理研究室(1956年划归北京大学,后改称技术物理系),从此以后,他担负起尽快为我国原子能科技工业培养专业人才的重任。钱三强曾戏言称:“朱光亚终于归队了!”意思是朱光亚又回到了核物理专业队伍。

科学界的“中字辈”担任了

科学技术领导人

1957年,朱光亚调任原子能研究所中子物理研究室,任副主任,参与组织苏联援建的核反应堆建设和启动工作,并带领年轻人开展中子物理与堆物理的实验研究,设计并建成了国内第一座轻水零功率装置,为掌握堆物理实验技术迈出了第一步。这时,苏联方面对中国的核技术援助几经起伏,但苏联科学家中也有真诚愿意帮助中国的。有位名叫加弗利洛夫的科技顾问就对中国的核武器研制工作提出了许多有益的建议,他认为,中国需要有一位科学技术领导人来领导原子弹的研制工作。他还特别点名要见朱光亚,说他在来中国之前,诺贝尔物理奖获得者塔姆院士曾向他推荐过朱光亚。1959年6月,苏联拒绝提供原子弹教学模型,7月,中共中央经过研究决定:“自己动手,从头摸起,准备用8年时间搞出原子弹。”在这之后,二机部部长宋任穷委托副部长兼原子能所所长钱三强挑选一位原子能研制工作的“科学技术领导人”。钱三强经过深入考虑和物色,推荐了正在原子能研究所工作的朱光亚。20多年后,钱三强撰文专门谈了当年推荐朱光亚的原因:“当时,朱光亚还属于科学界的‘中字辈’,年仅三十五六岁,论资历没有那么深,论名气没有那么大。那么,为什么要选拔他,他有什么长处呢?第一,他具有较高的业务水平和判断事务的能力;第二,能团结人,既与年长些的室主任合作得很好,又受到青年科技人员的尊重;第三,年富力强、精力充沛。实践证明,他不仅把担子挑起来了,而且很好地完成了党和国家交给的任务,作出了贡献。”1959年7月的一天,宋任穷等人把朱光亚请到自己的办公室里,说:“光亚同志,我们想请你到九所(核武器研究所,1964年2月改称九院)参加领导原子弹的研制工作,你看怎么样?”听了这个决定,朱光亚很激动。

回忆往事,朱光亚感慨地对我说:没有想到,当年那个曾经漂洋过海追求过但被拒之门外而破灭的梦想,现在有可能在自己的国家,用自己的智慧和双手,变为现实了。他说:“就这样,从50年代末投身到核武器的研制工作起,到如今(80年代中期)已经几十年了,我这一辈子主要做的就这一件事——搞中国的核武器!”

朱光亚被任命为九所副所长后,开始全面负责核武器研制中的科学技术工作,在与李觉、吴际霖、郭英会等九所领导多次讨论后,他们立即改变了原来的部署,根据我国当时的条件,制订了科研工作计划,明确提出:原子弹的研制工作要完全建立在自己科学研究的基础上,即自己研究,自己试验,自己设计,自己装备。当时,无论从以上哪个方面讲,朱光亚都是不轻松的,因为这时,很多人对苏联专家的帮助仍抱有幻想,直到1960年7月,苏联突然全部撤走了在华工作的专家,并停止供应一切技术设备和资料。

苏联停止一切援助后,二机部提出了核工业在新形势下的总任务:三年突破,五年掌握,八年适当储备。具体要求是,争取在五年内(1960年至1964年)自力更生研制出原子弹,并进行爆炸试验。为了集中力量突破原子弹的技术难关,朱光亚与九所的其他领导建议:由二机部向中央要求从中国科学院和全国各地区、各部门选调人才,充实科研队伍。不久,先后有郭永怀、程开甲、陈能宽、龙文光、王淦昌、彭桓武等科研人员调入,这批科学家和工程师会同先期参加核武器研制工作的朱光亚、邓稼先等人,基本上形成了中国核武器研制工作的科技骨干力量。

中国人依靠自己的人力和物力,能不能把有关的核设施建成?能不能造出原子弹呢?全世界都在关注着。

研制原子弹是一项综合性很强的大科学工程,涉及理论、试验、设计、生产等各个环节,需要多学科、多专业的密切配合。当时,新中国成立才10年,科技与工业基础还非常薄弱,专业人员也少,国家三年经济困难时期,西方国家对中国进行封锁和禁运。在这种情况下,想短期内突破原子弹技术,难度确实很大。为了激励人们的斗志,1963年8月,当时的二机部部长刘杰赴青海基地检查工作时,决定把苏联来信拒绝提供原子弹教学模型和图纸资料的日期,也就是1959年6月,作为中国第一颗原子弹研制工程的代号,即命名为“596工程”。

采访中,朱光亚笑着回忆说:“在九院(所)这个既像工厂,又像学校的奇特的研究机构里,当时,每个人的情绪都处于亢奋状态,各个实验室里天天灯火通明。”宋任穷对朱光亚他们说:“你们给我也办个出入证,这样我就可以直接到实验室去了。”朱光亚与李觉、吴际霖等人一起组织大家制订规划,选调人才,组建机构,建立设施,迅速而又扎实地开展工作。各方面著名科学家和工程技术人员相继调到九院以后,攻克了一个又一个科学技术难关,人们经常是通宵达旦地工作着。宋任穷、刘杰、钱三强和李觉、吴际霖等知人善任,对朱光亚、王淦昌、彭桓武等科学家充分信任,放手让他们工作,并给予了尽可能的帮助。

朱光亚和吴际霖负责全所的科学管理,他们组织各方面专家和科技人员精心选择目标,分解任务,确定应该研究的主要科学问题和关键技术,选择解决问题的技术途径,组织全所科技人员分头开展研究和攻关。由于朱光亚精通业务,为人谦虚、诚恳,善于综合各方面意见作出科学判断,他不但受到科研人员的尊重和支持,而且能和党政领导干部密切合作、沟通,使全所就像一台精密的机器,高速有效地运转起来。

经过紧张探索、研究,到1962年,九所科研人员在原子弹的理论研究、试验技术、核材料生产等方面都获得许多重要研究成果。但是,由于国家经济困难,原子弹的研制工作也面临是加快还是放慢,甚至是上马还是下马的问题。这年9月,二机部部长刘杰与九所负责人李觉、吴际霖、朱光亚等人研究以后,向中共中央提出《关于自力更生建设原子能工业情况的报告》,提出两年内实现我国第一颗原子弹爆炸试验的“两年规划”。同时,为了进一步研究分析可行性,根据领导、专家集体讨论的意见,朱光亚主持编写了《原子弹装置科研、设计制造与实验计划纲要及必须解决的关键问题》和《原子弹装置国家实验项目与准备工作的初步建议及原子弹装置塔上爆炸试验大纲》两份文件。这两份文件在科学总结前期工作的基础上,明确提出了技术上最关键的问题,提出了必须完成的基本建设项目和工作条件,并对下一步工作做了全面部署。其中,对于核爆炸试验,文件提出了分两步走的方案:第一步先做地面爆炸试验,再做空投爆炸试验。整个安排有条不紊,环环相扣,后来的实践证明,这些分析和部署是符合实际的,对科研人员很快突破原子弹技术起了很重要的作用。这两份文件后来被誉为中国核武器发展史上的“纲领性文件”。

在原子弹研制的关键时刻,朱光亚除了对科研工作进行全面组织、领导外,他还担任了四个技术委员会之一的中子点火委员会副主任委员,同主任委员彭桓武一起,指导青年科技工作人员开展了中子源的攻关研究。

1963年底,核武器研究人员在原子弹理论、技术和生产方面的疑难问题等方面开始取得一些列重大进展:11月20日,他们成功地进行了缩小尺寸的原子弹整体模型爆轰模拟试验;1964年6月6日,又进行了全尺寸的原子弹整体模型模拟试验,这是一次核爆炸前的综合检验,除了核装置不是活性材料外,其他都是核爆炸时所要用的实物。试验结果实现了预先的设想。至此,原子弹的研制工作经过大量小型试验和若干次的大型试验,已经是成功在望了。1964年10月16日,我国在罗布泊成功爆炸了第一颗原子弹。

原子弹要有,氢弹也要快

原子弹爆炸时,朱光亚和所有参与这项工作的人们一样,非常激动和兴奋。这时,他还不到40周岁,青年时代的梦想终于变成了现实,可以说,他是用自己的智慧和爱国热情圆了一个美丽的梦!此后,他又带领广大科技人员迈向了新的高峰——研制氢弹。

1964年5月及1965年1月,毛泽东在听取国家计委关于第三个五年计划和长远规划的汇报时,曾两次谈到中国的核武器发展问题。他说:原子弹要有,氢弹也要快。在我国首次核试验成功之后,周总理也提到氢弹的研制能否加快一些。他要求二机部就核武器发展的问题作出全面的规划。

根据中央的指示精神,在二机部领导下,朱光亚会同其他同志提出了加速核武器发展的全面规划。他还替二机部起草了《关于加快发展核武器问题的报告》,呈报给中央专门委员会(主任为周恩来总理,成员有15人,主要负责全面领导原子弹的研制工作),报告提出:一方面要加速原子弹的武器化,另一方面要尽快突破氢弹技术。由此,九院的工作迅速作了调整,并抽调出1/3的研究人员全面开展氢弹的理论研究。在这之前,原子能所成立了中子物理领导小组,由所长、著名物理学家钱三强主持,组织黄祖洽、于敏等开始着手热核材料性能和热核反应机理的基础研究。

1965年1月,二机部把原子能所这批先期进行氢弹研究探索的科研人员调到九院,两方面力量集中到一起,在朱光亚和彭桓武的指导下,对氢弹进行攻关。1967年6月17日,在周总理的亲自安排下,聂荣臻元帅亲临现场指挥,成功地进行了我国第一颗氢弹爆炸试验。提前实现了毛泽东在1958年6月关于“搞一点原子弹、氢弹,我看有10年功夫完全可能”的预言,中国也从此进入了世界核先进国家的行列。邓小平在谈到新中国的高科技时曾经这样说过:“如果60年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫做有重要影响的大国。就没有现在这样的国际地位,这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族,一个国家兴旺发达的标志。”

中国“两弹”的研制工作之所以能走在世界的前列,除了党的坚强领导、全国人民大力协作之外,还因为我国有一批饱经忧患、了解中国国情而又有强烈爱国热情的科学家,其中朱光亚就是杰出代表,党和国家对他的贡献也给予了充分肯定:1969年,年仅45岁的朱光亚和钱学森一起,作为科学家代表,被选为第九届中央候补委员;之后,他又被连续选为第十届中央候补委员、第十一届至第十四届中央委员,第四届中国科技协会主席,第八、九届全国政协副主席。这在科学家中是不多见的。

自20世纪70年代初,朱光亚任国防科委副主任以来,他在领导核技术科研工作的同时,还参与组织了核潜艇动力装置的研究,以及我国第一座核电站——秦山核电站的筹建、核燃料生产和放射性同位素等民用项目的开发与研究工作。80年代中期开始,他还参与组织领导了国家“863”计划的制定与实施。

作为一个老朋友,他的逝去,使我感到一种发自内心的哀伤。当年,他对我说过的一番话,始终铭刻在我的记忆之中:“50多年过去了,我对自己当年回国参加新中国的建设,用毕生的精力亲自参与中国核科技事业的创立和发展,为祖国的安全和中华民族的强盛贡献出自己的一份力量,感到无比的自豪和欣慰!”

(责任编辑 谢文雄)