目睹拉萨城市之变

2011-01-01 00:00:00李佳俊

西藏人文地理 2011年3期

我是1960年大学毕业响应祖国的召唤到拉萨工作的,眨眼已50过去了个春秋。但初到圣城的印象仍然历历在目,难以忘怀。古老的宫阙、庙宇娓娓讲述着历史的沧桑,河畔垂柳伸出细嫩粉红的手背荡起一圈圈涟漪,男女老少路灯下的即兴歌舞淋漓尽致地展示出高原民族豪放乐观的天性禀赋。一草一木,一人一事,都勾起我这个远道而来的汉族大学生无边无际的遐想。拉萨,她古老而又年轻,美丽而不矜持,神奇而又实在,酷似苦恋中的情人,让我难舍难分。

《逛新城》和八廓街的变迁

每提起拉萨,我脑海里就会响起上个世纪60年代初期那首风靡全国的名曲《逛新城》欢快的旋律。歌曲通过父女的对唱真实地反映了民主改革初期拉萨欣欣向荣的面貌。一串路灯,一栋新楼,一场物资交流会,都会像春风拂过一潭静水,给长期处于封闭状态的人们带来新生活的美好憧憬。

21世纪的拉萨今非昔比。毫不夸张地说,一座以布达拉宫为中心,由鳞次栉比的高楼和星罗棋布的园林组成的现代化城市已经巍然屹立在我们面前,吸引八方游客前来参观游览。

回想50年前我刚到拉萨的时候,布达拉宫周围还是一片荒滩和沼泽,要步行许久,跨过古色古香的琉璃桥才看得见八廓街,领略到城市的繁华和喧嚣。历史记载,这里原叫倭塘湖,肯定是拉萨平原最低洼的所在。公元7世纪大唐与吐蕃联姻,在文成公主的策划下,松赞干布率领工匠、农奴在这里填土排水修建起高原上的第一座神殿——大昭寺,于是远近信徒、商人和工匠开始向这里云集朝拜,200年间,商铺、作坊、旅舍林立,围绕大昭寺逐渐形成一圈四方形的街道,通称为八廓街。“八廓”意译就是“转圆圈”,既是善男信女围绕大昭寺祈求释迦牟尼保佑的著名转经路,也寓意这里集聚了天下珍奇,吃、穿、用、玩的商品应有尽有,任何购物者在这里转上一圈都可以尽兴而归。后来人的建筑也便以紧靠八廓街为荣,从转经路延东南西北四角向外延伸,形成八数条或宽或窄的街道。记得我当年撰写的游记《拉萨,不再是神秘的城市》时,按我老家四川方言“廓”“角”发音相近的理解,望文生义地将八廓街书写成了“八角街”,给街名增添了立体感却远离了“转圆圈”的愿意,实在是一场误会。

八廓街的的房屋大都是花岗岩石头垒砌起来的,结实耐用,屡经地震却不见史书关于房屋坍塌的记载,表现出藏族人民惊人的建筑技艺。后人的不断扩建,始终沿袭着公元7世纪固定下来的街道格局,楼层越来越高,街面就越来越狭窄。从清晨到傍晚,香客、游人和商贩摩肩接踵,络绎不绝,给人的印象格外古朴、热闹。美中不足的是,没有相应的供水和排水设施,给市民生活带来诸多不便。当年因为所在单位与八廓街近在咫尺,清晨锻炼最好的去处就是八廓街,发现两大奇异景观:一是三五成群的少女背着木桶去药王山下、拉萨河边汲水,或嬉戏打闹或哼着轻快的歌,回来的路上却躬着腰一脸疲惫的神色,以至“背水姑娘”一度成为雪域诗人、画家最热衷的写作或绘画题材;二是许多住户门口都蹭着一丝不挂的小孩,严寒冬天也不例外,只是增添了一双棉鞋,排队似的,细细一看,才知道是在拉屎。藏族同事告诉我,这是八廓街居民的传统习惯,能增强孩子抗寒的能力,也是没有供、排水设施,没有家庭专用厕所不得已而为之。

记得1961年春天,一位领导在拉萨机关干部职工大会上说,改善人民生活要从一点一滴做起,比如公共厕所,能做的就要马上办。果然,不到两个月,八廓街及其周边街巷都兴建了公厕。60年代中期,又开始大动干戈,铺设了四通八达的排水管道,将自来水引进八廓街的大街小巷,对这座历史文化名城的保护和建设都具有划时代意义。

西藏自治区筹备委员会1959年奉命接管政教合一的地方政权,是西藏历史上最伟大的社会变革。大规模的经济、文化建设蓬勃兴起。数年间从西藏各地骤然涌来了成百上千志在建设新西藏的热血青年,另外还有许许多多内地工匠、援藏干部和各学科门类的知识分子,我和我的同伴不得不像沙丁鱼罐头一样挤在狭小的藏式民房里度日。当时最紧迫的工作是修建房屋。原来仅有3平方公里的古城那时已经不堪重负,新的政府机关、科研机构、商店、学校只能选择在市郊破土建高。记得最早出现的是由中央直接拨款修建的雪林多吉颇章和西藏人民广播电台。雪林多吉颇章是在原有的一栋小楼的基础上扩建而成的豪华公馆,包括办公区、生活区和宗教活动区。广播电台包括办公大楼、职工宿舍和发射台。两个建筑群都远离老市区,坐落西郊的药王山和布达拉宫脚下,规模、外观和内部设施均属上乘,让拉萨人赞不绝口,也因此牵动着拉萨新城向西发展的走向。

当年西藏地方财政收入很少,除上述两座大楼,其他的新建筑大都是土坯垒砌,铁皮盖顶的平房,显示出艰苦朴素的时代风貌。没有套间,一房一户人家,处长、教授也不例外,有小孩的人家会用报纸和木条隔成里外两间,倒也别具情趣。拉萨的一大气象景观——“拉萨夜雨”是我住铁皮平房时最难忘的经历。高原古城一年四季蓝天白云,是有名的“日光城”。雨水都集中在7月到9月,但出门仍然不需带伞,白天通常见不到雨水,天黑以后,你刚钻进被窝,雨水就稀里哗啦地直往下掉,敲打铁皮的声音像节日点燃数万串鞭炮,像一场两军对垒的争夺战,短枪长炮发出震天动地的吼声。好容易进入梦乡,天明醒来,却不见战士的踪影,又是湛蓝湛蓝的天,蒸发加渗透,地板很快像昨天一样干燥平顺。我曾请教过学气象的朋友,据说是因为这里日照时间特别长,昼夜温差又特别大,白天上升的水蒸气要到夜里才能凝聚为雨水落下来。后来我搬进钢筋水泥的楼房,再也享受不到“拉萨夜雨”的绮丽了。再往后,或许是高原整体气象发生了微妙变化,白天的雨水竟逐渐多了起来。向青年人谈起“拉萨夜雨”的往事,常被误会为在构筑神话。

宇妥路和拉萨的文化生活

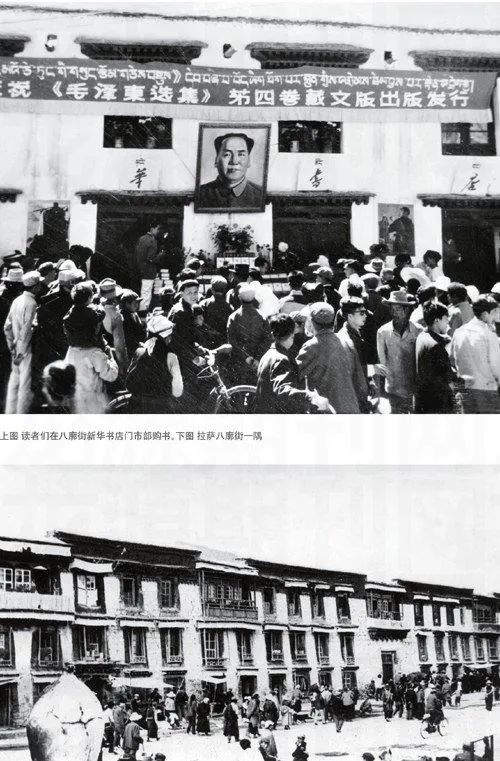

宇妥路直通著名的大昭寺,现在是一条仅供游人参观购物的步行街。我刚进藏时这里尚未成型,当然也没有街名。稀稀落落的几栋建筑都是解放军进藏后陆续修建起来的。最早落成的是为庆祝自治区筹委会成立修建的拉萨大礼堂,有1200个座位,气势恢宏,是当时拉萨举行正式的歌舞、戏剧演出的唯一场所。接着在大礼堂的对面修建了第一个被称为“西藏贸易总公司”的国营商店,其实就是一溜平房,商品远不如八廓街的丰富多彩、琳琅满目,但生活日用品还是能保障供应的。礼堂东侧比肩而立的则是新华书店、人民浴池、理发店,已经逐渐具有了半条街道的雏形。因为这里距拉萨最大的几个机关——西藏工委、自治区筹委会、西藏军区等最近,有剧场,有银行,有书店,还可以理发洗澡,所以就演变为所有干部职工休闲、购物、娱乐经常光顾的地方,被戏称为拉萨“职工休闲中心”。

为什么不去大约只有300米这遥的八廓街呢?那里古色古香,应有尽有,可以喝到醇香的酥油茶,吃到美味的手抓羊肉,还不乏国外进口的呢绒、手表、照相机。那是因为囊中羞涩。不是工资太低,而是手里现金有限。突然增加这麽多外来人口,为了防止市场物价上涨,影响市民正常生活,一律禁止进藏干部去八廓街购物。政府规定每月只给职工发放10元现金(本地藏族干部例外,可领取全额现金),仅够理发洗澡,购买香烟和牙膏。如果我要添购一件毛衣,必需在“职工休闲中心”选中商品后由商店填写购物单去本单位会计室和银行营业部盖章确认,才能到商店交票取货。凭支票取货的交易方式仅此一家,八廓街是办不到的。虽然程序繁琐,跑来跑去的,却听不到半点怨言,因为我们肩上挑着造福西藏人民的重担,再苦再累也心甘情愿。到了星期天、节假日,机关食堂都只做两餐饭,让大家了睡个囫囵觉,梳妆打扮一番,成群结队去“休闲中心”尽兴地游玩。大礼堂周围猛然人流如织,一片自行车的铃铛声,与内地庙会无异。会友,购物,理发,看电影,好不快哉。

寒冬一过,拉萨天气越来越暖和,冰河解冻,柳树抽芽,百花盛开,草地如茵,休闲场所开始向林卡转移。结识的藏族朋友多了,我跟着他们认识了许多风景如画的林卡,一起逛得最勤的有西郊的罗布林卡和布达拉宫北面的龙王潭。罗布林卡是历代达赖喇嘛的夏宫,花团锦簇,殿宇辉煌,一直保持着原貌。龙王潭湖水荡漾,古柳密布,但年久失修,围墙残缺不堪,绿茵茵的草地遭牦牛肆意践踏,牛粪、黄叶和污水交混在一起,东面草地已沦为杂草丛生的沼泽。1961年夏季,拉萨市政府动员全市机关职工、学校师生数千人义务劳动,整修道路,铲出杂草,排除污水,给古旧园林带来蓬勃生机。在布达拉宫脚下租借一支牛皮轻舟,荡起双桨在细密的垂柳中穿梭,真是人世间一种绝妙的享受。隆冬时节,湖面南侧凝结起厚厚冰层,夜晚有成群结队的男女来此溜冰。龙五王潭四季开放,无需门票,是市民和职工休闲的最好去处。翻阅我当年给亲朋好友拍摄的照片,以龙王潭湖水、柳林为背景的照片最多。

拉萨人的休闲方式随季节变迁而迥然相异。冬春以室内为主,与亲戚朋友聚会聊天、打牌,共庆元旦春节、藏历新年,大都在家庭和寺庙里进行,其中不乏宗教性的祈祷活动。夏秋时节则投向山水花草的怀抱,尽情享受大自然的恩赐。拉萨人造景观不多,休闲设施没法与内地媲美,但郊野空旷,空气清新,蓝天白云,山高水美,却是内地人难以寻觅到的天然乐园。传统的雪顿节、萨噶达娃节、藏林吉桑节都有固定的林卡供所有僧俗大众集中游玩,沐浴节则举家前往拉萨河不同的地段扎下营盘,洗涤被褥衣服,在帐篷里饮酒唱歌,中午河水变暖就跳下河水洗发、沐浴,傍晚一身洁净,树干上晾晒的被褥衣服也已干透,收拾行装打道回府,其乐无穷。“逛林卡”不受固定节日限制,只要你工作有闲,或同学同事,或远道而来的好友相邀,就在河湖水边、草地树林里搭上帐篷或围一圈布帘,同时携带的还有坐垫、青稞酒、风干牛肉、骰子、六弦琴或留声机。一个帐圈就是一个天地,纵情地歌舞、玩耍、畅饮,将人世间遭遇的一切不快和烦恼都丢到九霄云外去了。

庆祝自治区成立的拉萨市政建设

拉萨近60年突飞猛进的变化离不开祖国各族人民的关怀和支援,其发展规模和进度又与祖国的经济实力和西藏重大纪念活动密切相关,呈现出阶梯形模式向上攀升。1965年庆祝西藏自治区成立,中央直接划拨专款用于拉萨市政建设,是民主改革后市政建设的第一个高峰。为了能按时、保质地完成任务,西藏工委和自治区筹委会联合组成了由副书记郭锡兰、秘书长乔加钦为首的领导班子,负责项目的策划和指挥,反复强调务必将每一分钱都花在刀刃上。我当时作为记者曾参与采访有关项目,至今记忆犹新。

布达拉宫正南面的拉萨文化宫就是在这个时候屹立起来的,它坐西朝东,拥有1600多个座椅,沿十多个阶梯拾级而上,高大挺拔,富丽雄伟,迎来了自治区首届人民代表大会的胜利召开。会后又相继在这里修建了图书馆、歌舞团排练场、职工宿舍、水池和亭台,一度成为市民、职工集会和休闲、游玩的重要场所。因为文化宫前面有巨大的广场,北面是西藏标志性建筑布达拉宫,后来,庆祝自治区成立10周年到40周年群众大会都是在这里举行的。

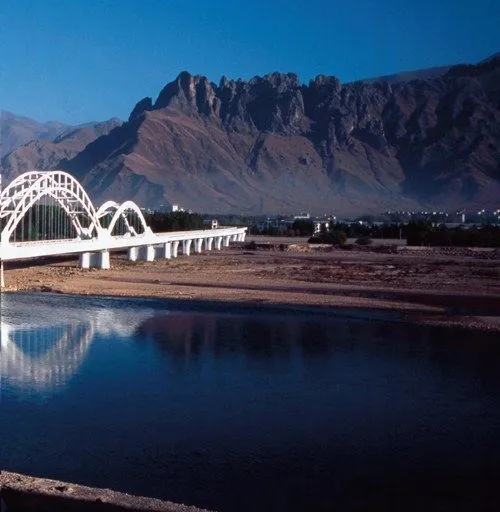

与文化宫同时动工的还有新建、改建的三条街道:北京西路、康昂多南路和宇妥路(当年命名为人民路)。这向条街相互衔接,正好将古老的八廓街与西藏和平解放后十余年间陆续修建的机关单位、企事业单位连成一片,实现了市区以布达拉宫为中心向西拓展的设想。

前面讲述的“职工休闲中心”处于宇妥路、康昂多南路、自治区政府和西藏军区的十字路口,“休闲中心”门前的路沾着自治区成立的光,在市政建设的高峰中延伸至大昭寺,拉萨市人民路从此落成。当年这里是一段无名沙石路,北侧是一片农田(上溯200年属于清朝驻藏衙门的蔬菜基地),靠近大昭寺的300米地段污水横流,要绕道琉璃桥才能通行。这次改造不但打通道路,而且铺设了西藏高原上第一条沥青路面。北侧的贸易总公司经过改造成为全市最大的百货商店,还新修了西藏迎宾宾馆,自治区粮食局。南侧在1962年被烧毁的大礼堂废墟全部推倒,在原址上兴建了一溜书店、商铺和饭店。八一农场在宇妥路开设的餐厅最大,烹制的饭菜都是农场生产的时鲜,美味可口,特别受到援藏汉族职工的青睐。

在北京西路和康昂多南路的交汇处,修建了西藏革命展览馆、邮电营业处、拉萨照相馆,这些建筑与文化宫隔街相望。

两条河流的治理

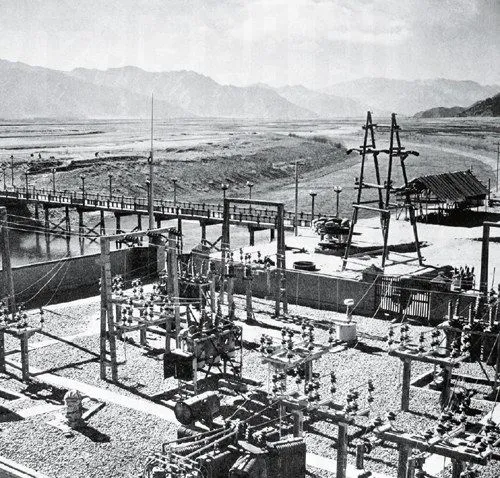

而拉萨市政建设工程中持续时间最长,工程也最艰巨的是拉萨河、流沙河的治理。

拉萨河发源于念青唐古拉山南麓,她像一条天际飞来的绿色飘带,从北向南,又从东到西贯穿整个拉萨市区,在曲水县汇入雅鲁藏布江。在1962年夏天,拉萨接连下了几场暴雨,拉萨河骤然变得暴躁起来,放肆地向市区奔流,很多地方一夜之间沦为泽国,低洼的大昭寺门口需要划船。我所在的广播电台也在宿舍、食堂和宿舍间搭起一溜溜木板才能通行。为了整治拉萨河的水患,1964年市政府拨出巨额资金,组织数千名民工、机关干部,历时4年,用水泥和石方在拉萨河北岸修筑了长达18公里长的防洪堤。接着,又相继增设了河堤栏杆,并对上游蔡公堂地段的河水进行疏导。从那以后,拉萨市经历过多次洪水考验,始终处于安全状态。拉萨河的治理,也为城市建设向南向西发菜拓展出了广阔空间,今天谷玛岛林卡上的中和城,仙足岛上的居民新区都是得益于当年治理拉萨河的成果。

拉萨河被亲昵地成称为拉萨人的“母亲河”,而流沙河则是传说中的魔鬼。它由发源于林周县嘎啦、嘎木拉山下的两条小溪,汇合后夹杂大量泥沙从拉萨北面流入市区。因为沿途山势陡峭,每到雨季河水来得格外迅猛,超越固有河道放纵奔腾,冲堤决屋,给人民的生命财产和农田带来巨大灾难,沉积的淤沙量达150万立方米。直到60年代,市郊的赛马场、拉萨中学、汽车队一带还能看到许多比房屋还高的绵延沙丘、沙墙,那些就是“魔鬼”流沙河逞凶造孽留下的遗迹。流沙河的肆虐也逐渐引起全社会的关注,政府有关部门专门召集水利专家、上层人士、老农民开会,调查流沙河的历史,征集整治方案。经过反复比较、设计、研究,认定要彻底治理流沙河,必需强迫流沙河向北改道,远离主城区;并加深河床,新筑河堤,变水患为水利。1974年藏历新年后,党政军民齐上阵,参加流沙河改道工程的劳动大军共有4万多人。当时挖掘、运输机械极其匮乏,几乎全部是手工操作。我们这些记者、机关干部和当地百姓一起挖土背石,起早睡晚苦干了一个多月,才挖成了10公里长,5米多深,20米宽的河道雏形,之后再移交给专业水利工程队伍去细细加工打理。这年夏天,汹涌的洪水开始听从指挥,乖乖地从东北向西南流淌,经七一农场注入拉萨河。

流沙河改道不仅给拉鲁湿地提供了源源不断的活水,而且为后来城市向西北的开发奠定了坚实基础。