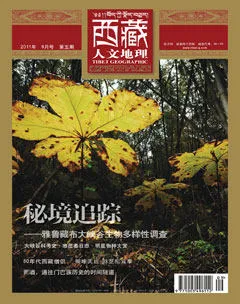

80年代西藏僧侣

西藏,如今已經是全世界的旅游和摄影爱好者的天堂,无论是在街头巷尾还是在寺院角落,都經常会见到摄影爱好者们长枪短炮林立的场面。这不禁让我的思绪回到30年前我刚开始拍摄西藏的寺院和僧侣的年代,回想起那些带点青涩,却又充满纯真的记忆片段。

中国的80年代是一个充满理想和浪漫的年代。80年代是孕育文化多样性和思想多元化的年代。也是我开始关注和拍摄西藏的年代。

最早接触西藏的僧侣是在日喀则的扎什伦布寺,严格地讲只能说看见,而不能称之为接触。对佛教一窍不通的我迷恋于扎什伦布寺那些曲折幽深的巷道,古老斑驳的殿堂,粗糙而富有质感的老墙,还有夕阳下安静地展示辉煌的金顶。上个世纪80年代的扎什伦布寺僧侣还很少,游客几乎没有。徜徉在一栋栋古老的僧合之间,聆听着僧侣们的诵經声,仿佛回到几个世纪以前,心灵变得和眼前的庙宇一般平和而朴实。

扎什伦布寺的建筑或僧侣,抑或是来自藏区各地朝圣的人们,都是摄影的绝好题材。80年代初,那些年少的、年老的僧人,脸上总是挂着和善的笑意,目光中充盈着纯净的空灵。也许由于年龄的原因,我分外怀念那个年代,那些纯朴的人们和那些天真的笑脸。每当翻看那个年代的照片,那场景让我觉得温暖又亲切。

最令人难忘的是扎什伦布寺每年的展佛节和斯摩钦莫节,这两个盛大的节日是拍摄人像和宗教活动的绝好时间。

每年藏历5月15日前后3天,在扎什伦布寺举行隆重的展佛活动,依次将过去佛(无量光佛)、现在佛(释迦牟尼佛)、未来佛(强巴佛)的大幅刺绣佛像展挂在32米高的展佛台上。3天里,凌晨天色微明的时候,扎什伦布寺的僧人们就将巨幅的佛像挂在展佛台上,等待清晨的第一缕阳光。周边的百姓早早就环绕着寺庙外墙排起1000多米的长队,朝拜一年才能见到一次的巨大刺绣佛像。展佛台下,僧人们诵經祈福间歇,浑厚的法号声和激越的鼓声穿透年楚河谷的烟霾,回响在肥沃的田野问。展佛台下缓缓蠕动着朝觐的人流,那一张张扬起的脸,或年轻、或苍老,满含着挚热的虔诚。

每年藏历8月初举行的斯摩钦莫节是扎什伦布寺盛大的瞻佛、跳神的宗教节日,据说能驱鬼辟邪。在为期4天的跳神节里,来自四面八方的数万名百姓,带着茶、酒等食品,搭起五颜六色的帐篷,欣赏扎什伦布寺僧人们的跳神表演。参加跳神的喇嘛一连几天不知疲倦,越跳兴致越浓,那些专程来观看的百姓也是如醉如痴。

那些跳神的僧人们戴着富有想象力的面具,穿着华丽的服装,时而悠扬时而雄壮的乐声把舞蹈的情节演绎得曲折迷离。台下的观众在秋天明媚的阳光下,痴痴地伴随舞蹈情节变换脸上的不同表情。在舞蹈间歇,装扮成小丑的演员滑稽打斗或竞技,惹得台下的观众哈哈大笑。

在整个80年代,我几乎每年的这两个节日都要到日喀则去拍照。那时没有如今这么多拍照的人,在整个过程中遇到的摄影人基本都互相认识,其他人多是职业摄影者,像我这样的业余爱好者很少见。那个时候的摄影对象对拍照也没有现在这么排斥,我經常在寺庙中同僧人们聊天,在聊天的过程中抓拍那些我喜欢的表情。

80年代,色拉寺喇嘛辩經刚刚恢复。每天下午,在色拉寺大殿一旁小院里的树荫下聚集了几乎所有的年轻僧人,他们将念珠在空中抡起的噼噼啪啪声越过院墙在林荫中回响。他们两人一组,一人站立,一人席地而坐,一问一答,虽然听不懂,但他们那种对知识和真理追求的激情着实让人钦佩。如今,听说色拉寺辩經在部分程度上已經成为游客的一个参观项目。