遗世之村:加拉大峡谷别样人文生活图景

2011-01-01 00:00:00刘源

西藏人文地理 2011年5期

此次科考,IBE第一次纳入人类学调查的方法,深度关注当地的民俗、文化和村落生态。文化人类学博士达保护区管理博士后刘源,是科考队中IBE唯一的女性。她深入大峡谷各个村庄,对居民们的生活状况、经济收入、民风民俗、宗教信仰等展开了调查。

自2003年成立自然保护区而进行“大峡谷核心区村落整体外迁”计划以来,加拉村成了“雅江大峡谷的最后一个村落”,具有关键地域地标作用,这里也集中反映了大峡谷地区别具一格的人文生活现状。

偏居青藏高原东南隅的雅鲁藏布大峡谷,北起米林县大渡卡村,南至墨脱县巴昔卡村,全长504.9公里。在这个被称为“地球最后秘境”的世界第一大峡谷中,藏族、门巴族、珞巴族等居民在沿江星星点点的小村庄中已静静生活了数百年,至今,家庭、亲戚、农活、寺庙等依然占据了他们大部分的生活世界。在这里,生与死,喜与陇,满是恬淡、满足而豁达的表述。

“一只雕”的小村庄

沿着去年刚从密林中修出的公路东行,沿途犹如童话电影中的场景。行至路尽处,群山环抱中仅有8户人家的加拉村映入眼帘。自2003年成立自然保护区而进行“大峡谷核心区村落整体外迁”计划以来,这里成了“雅江大峡谷的最后一个村落”,具有关键的地域地标作用,再向北走就是白马狗熊,由此开始进入大峡谷最险峻、最核心的近百公里河段。峡谷幽深,激流咆哮,其艰难与危险,仅少数科考队和探险者有勇气一试,1998年中国首次穿越大峡谷的科考队就是从加拉东岸进入大峡谷的。对于大多徒步爱好者而言,加拉村就是旅行的终点,自此开始返回。

加拉在当地藏语中意为“一只雕”,它依偎在圆头圆脑的加拉白垒峰脚下。日照金山时,仰望加拉白垒不由让人心生敬畏。东侧是九兄弟山,顶峰常年积雪的九个峰头如九个兄弟手足相连,神气地并肩而立,夕阳下晕染出道道柔美的金粉色,分外雄伟壮观。以前加拉村由四个小村落组成:江东侧的加拉、立白两村较大,江西侧的赤白、加鲁较小。斗转星移,沧海桑田,如今的加拉村仅余8户互为亲戚的村民,在雅鲁藏布江的咆哮声中经营着安静的农家生活。

青稞和小麦是加拉村村民种植的主要粮食作物,少量的经济林如苹果树、桃树,所产均用于自食。近几年来,大部分家庭都有了塑料棚,种些大白菜、小白菜、土豆、萝卜等蔬菜,解决了村民们日常食用之需。村里种植作物依靠老天下雨,遇干旱年景,则要从江对岸运水灌溉。在江对岸阎罗宫下,有条长长的溜索横跨雅江,村民们将盛满水的桶挂在铁钩上,溜过宽阔的江面,集中于村头一个蓄水池中,再以引水小沟通入田地,所产粮食真是“粒粒皆辛苦”。每户人家还喂养了数量不等的牛、藏香猪、鸡和马,用于挤奶、自食或出售,公路未通时,村民们往来交通和驮运物品主要依靠马匹。

周围的山里有三七、五抓子等药材,不过村民们并不特意进山采药材,路过时会采下存起来,当走村串户的小商贩上门收购时再出售。我们在嘎玛大叔家就看到他家存的野生灵芝,据说村民们通常以每斤800元的价格卖给小商贩,后者将灵芝带到林芝区府八一镇至少可卖到每斤1000元。

除此外,虫草是每户人家最主要的经济来源。我们去时,正逢挖虫草季节,村中不多的壮年劳动力几乎悉数出动,挖虫草每年可为家里带来上万元的收入。此外,每户村民还分片肩负森林防火巡视员的职责,政府在冬季给每家按人头每人补贴30元,夏季则每人60元,要求村民们每3~4天就要去森林里巡视一次。每片森林大约要一整天时间才能走个回来,如果看到火灾隐患要及时向政府报告。

随着公路通到村里,加拉村现在有了一家能容纳10人左右的简易客栈,一个小商店,有趣的是这家小商店所有饮料都卖6元钱,被我们称为“六元店”。

“我们都是亲戚”

8户人家的加拉村分属两个大家族:村长达瓦次仁家族有4户共18人,开了村里唯一小客栈的布卓家族则包括另外4户共20人。全村38人中除4人出家外,其余基本都生活在村里,过着守望相助的宁静生活。大多数村民的嫁、娶都在本县甚至本乡范围内。

亲属制度是人类史上最古老的文化遗产,曾有人类学家说,人的社会首先是根据人和他人之间的两性关系和血缘关系的远近来构成的,根据地缘关系构成的区域性社会,其实是后来的产物。在横向关联上,亲属制度则意味着两性之间的社会交往关系,可理解为“通婚圈”,它代表一个村子与其他村子之间经由男女通婚安排形成的交换关系,这种关系随着时间推移相对固定化,进而形成了社会纽带的基本空间。

加拉村通婚圈最远来自林芝地区波密县。23岁的上门女婿普布次仁,现在已是两个分别为5岁、3岁漂亮小姑娘的爸爸。他害羞,虽然能听懂大部分汉语却羞于与我们说话,非要拉上同村朋友帮着翻译。他能干,我们自阎罗宫要回村时,在江对岸大喊船家,普布次仁跑出来开动村里的铁皮机动船,载我们过江。3天后我们竟然在派镇又偶遇骑着摩托呼啸而过的普布次仁,也许加拉村对他这样的年轻人来说,太安静了。

56岁的嘎玛能言善辩,是现任村长达瓦次仁的叔叔,出生于江对岸的村庄。上世纪50年代末,4岁的嘎玛跟着家人沿雅鲁藏布江峡谷向下,边讨饭边走路,半年后到了墨脱县境内。最初,孤苦无依的一家人只能依靠讨饭为生,后来渐渐开荒种些玉米、稻谷等作物,并做背夫勉强维持生计。因为墨脱一直不通路,生活条件太艰苦,嘎玛在那里生活了21年后,带着在当地结婚的从林芝县迁去的媳妇又回到了加拉村。嘎玛刚回来时,村子里还有10户人家,后来有两户搬走了。“到哪里都不如我们自己这个村子好呢”,当被问到是否也有搬出去的打算时,嘎玛一个劲儿地摇头。

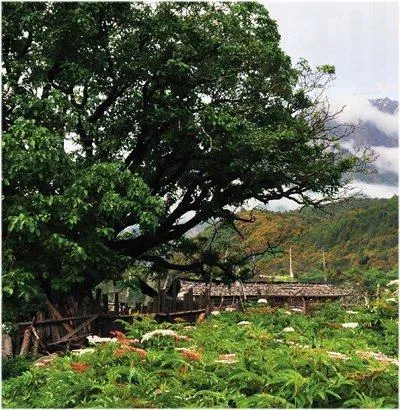

根久拉姆是村长达瓦次仁的女儿,有着红苹果脸蛋和充沛的精力。她刚满6岁,还没像小学4年级的哥哥那样住在派镇上学,每天在村子里跑来跑去,是个小疯丫头。IBE调查昆虫的叔叔引起了小拉姆极大的兴趣,每天很早就守在摄影师张巍巍的身边,乖乖地看着叔叔给各种她经常玩的虫子照相。一个黄昏,我们看着小拉姆从家门口的老核桃树下如精灵般跑过来,不由感慨:家园,就应该是有房有园有村中小路,还有老核桃树下亲人的气息和孩子的笑脸。

生有来处,死有去向

在加拉村村中的一片油菜花海问,生长着几棵硕大的柳树。村民们细致地用石块沿柳树围出了一片70平方米左右的长方型场地,柳树之间以五彩经幡相连,西头一侧则修建了煨桑炉。煨桑不仅是讨得神灵欢心的方法,还能够净化周围环境,消除不净、秽气等,因此成为藏区最流行的祭拜方式。在高山上、寺庙里,在每家每户屋顶上,常能看见袅袅升起的桑烟。一般藏族人家早晨起来要做的第一件事就是煨桑,可以说加拉村的清晨常由桑烟唤醒。

这片大柳树和石块围起的地方被称为“东杰塔拉”,是加拉村的神地。每个降生在村里的孩子,都要请寺庙里的喇嘛起名字,更重要的是,父母们要为每个新生儿来这片神地祈求塔拉女神的佑护。村民们坚信,只有得到女神的保佑,孩子才能够顺利成长,平安健康。这里也是加拉村公共聚会之地,逢年过节大伙都来这里一起饮酒、唱歌、跳舞。夏日午后,徜徉在油菜花海中的东杰塔拉,和风中五色经幡轻柔地摆动,仿佛塔拉女神温柔的抚摸。

当生命的降生获得了神的庇护,灵魂的逝去也需要神的指引。加拉村的江对岸,有座小寺庙名为达巴且贡,这也是寺庙所在地加拉村神山的名称。据说这位本地神非常爱干净,如果有人污染了环境,他会发脾气,比如下雨、下冰雹以示惩戒。据村民们讲,今年从日喀则来的工匠承包了新庙的修建工作,他们随处随意洗袜子等活动曾惹恼神山,结果这些工匠晚上常听到各类奇怪声响,吓得睡不着觉。当神山生气时,村里人就需要准备酥油、青稞、小麦等到庙里煨桑,然后将所有贡品放入火中点燃,以祈求神灵的宽恕。

小寺庙俗称阎罗宫,里面供奉着阎罗王塑像。怒目圆睁、青面獠牙的阎罗王左手举着一束娇艳欲滴的黄色花束,似乎向世人揭示着“色即是空,空即是色”的佛家箴言。村民们娓娓道来阎罗宫的来历:相传古时从深山中来了一条巨蟒,在此地祸害百姓,莲花生大师看到后,遂下令在巨蟒身上修了一座寺庙以镇压它。现任村长达瓦次仁的爷爷曾经负责照顾、管理寺庙,他去世后,村长接着管理寺庙。前两年,阎罗宫交给了加拉村出家的一位尼姑驻锡。今年,在庙子下方更靠近江水的地方,正修建新的寺庙,目前主体建筑已经完工,内部装修尚未完成。

阎罗宫对于大峡谷两岸众多村庄的村民都具有特别意义。加拉村的老人们因地利之便,多数人每周都来阎罗宫拜佛。直白村、玉松村等其他村庄的村民们每年至少要转加拉一次,阎罗官就是他们的目的地。当地人认为,人去世后,灵魂都要去往那里。格嘎村90岁的老人仁钦一字一顿认真地说:“不管是谁,他的下辈子是什么,都是在加拉那里安排好的。”也有村民相信,当人运气不好时,生病时,都应该去转加拉,以祈求吉祥如意早日降临。

美国文化人类学家克拉克洪曾指出,有三种东西将人与其他生物区别开来:系统地制造工具、运用抽象语言以及宗教信仰。姑且不论其观点是否偏颇,现有的民族志材料已表明,宗教信仰是人类社会特有现象。虽然人类社会的宗教可以说是五花八门,但它们通过各种方式所提出的有关人类存在的问题却大同小异:我们来自何处?我们何以像现在这样?死亡为何不可避免?宗教对于人类社会具有的一种重要社会功能是帮助人们面对危险,使信众自内心得到有所依靠的安宁与安全感。藏地的神山、寺庙正承载了心灵守护者的功能。

春种秋收,彼此互依,生死轮回,生生不息。加拉村,这个遗世于雅鲁藏布大峡谷里的小小村庄,却拥有着都市生活中渐行渐远的万般温暖。碧波般的麦田里,煨桑炉旁依依的柳枝头,奔腾的雅江涛声中,还有寺庙那闪耀的金顶上,这温暖扑面而来,掠过老人们悠然的脚步,停在孩子们绯红的小脸,扫过青稞田里弯腰劳作的身影,在雅鲁藏布大峡谷上空盘旋、回荡,仿佛千百年来不曾停