海洋生态动力学模型在海洋生态保护中的应用

樊娟,刘春光,冯剑丰,王君丽,彭士涛,2

(1南开大学环境科学与工程学院 环境污染过程与基准教育部重点实验室,天津 300071;2.交通部 天津水运工程科学研究院,300456)

海洋生态动力学模型在海洋生态保护中的应用

樊娟1,刘春光1,冯剑丰1,王君丽1,彭士涛1,2

(1南开大学环境科学与工程学院 环境污染过程与基准教育部重点实验室,天津 300071;2.交通部 天津水运工程科学研究院,300456)

介绍了海洋生态动力学模型的基本组成和分类。从初级生产力模拟、生态系统过程模拟和生态影响评价模拟三方面阐述了生态动力学模型在海洋生态保护中的应用,最后总结了海洋生态动力学模型研究中亟待解决的问题。

海洋生态动力学模型;初级生产力模拟;生态系统过程模拟;生态影响评价模拟;海洋生态保护

海洋生态动力学模型自20世纪40年代产生以来,一直被认为是除了现场调查和模拟实验(包括实验室模拟和现场模拟)之外研究海洋生态系统的一种有效方法[1,2]。模型构建的目的在于,为揭示海洋生态系统的循环机制,模拟和预测它的变化,以及为维持海洋生态系统的健康发展和重建提供科学的依据[3]。建立评估海洋生态状况和预测海洋生态平衡和演变的生态动力学模型,已成为国内外海洋研究者的关注热点[4]。本文在介绍海洋生态动力学模型的基础上,详细分析了应用于海洋生态保护中的各类生态动力学模型,提出了当前研究中存在的主要问题,旨在为相关研究者进一步开展海洋生态保护的工作提供参考。

1 海洋生态动力学模型

海洋生态动力学已经成为海洋科学最重要的研究领域之一,其中动力学模型是一项主要的研究内容,也是全球性的研究热点。近年来出现了一些具有影响力的研究工作,如20世纪80年代提出的国际地圈-生物圈计划(international geosphere-biosphere programme,IGBP)。模型研究从早期的种间竞争、捕食关系模型发展到生态过程、食物链模型。尤其是近年来计算速度大幅提高,应用数学的理论与方法也在不断完善,使得生态动力学模型能够科学地模拟生态系统的动态过程。目前,国外研究者已经建立了不少模拟海洋生态系统的数学模型,如ERSEM(european regional seas ecosystem model)、ROMS(the regional oceanic modeling system)等。

1.1 模型简介

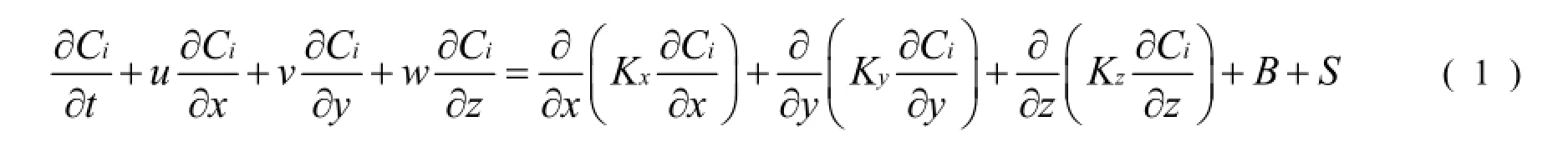

海洋生态动力学模型能够描述生态系统在物理、化学和生物因子影响下的实际变化,是借助计算机模拟,定量化描述各过程的相互作用机制,进而理解系统功能的总特征。海洋生态动力学模型可表示成为描述生态系统状态变量的一组微分方程:

式中:Ci为海洋浮游生态系统的状态变量,如浮游植物、浮游动物、营养盐(氮,磷,硅)、有机碎屑;i=…n,对于不同的研究n的值不同;u、v、w为海水在三个方向的流速;Kx,Ky,Kz为湍流扩散系数;B为生物过程引起的状态变量的变化;S为生物过程以外的源和汇,如营养盐的大气和河流输入,浮游植物、浮游动物和碎屑由于重力沉降转移出研究的生态系统等。

20世纪90年代以后,研究者开始注重物理过程和生物过程共同作用下生态系统的变化,生态模型中的状态变量个数有所增加,对生物过程的描述也更加细致。几乎所有的模型都包括了N(营养盐)、P(浮游植物)、Z(浮游动物)三个变量,大多数也包括了D(碎屑)。此外,微生物(B)在海洋生态系统中的作用也日益受到重视。按照模型考虑的变量函数和结构的不同,海洋生态系统模型可以分为:NP模型、NPZ模型、NPD模型、NPZD和NPZDB模型[5]。

1.2 模型分类

从研究生态系统的空间处理来划分,可将模型分为以下 4 类:

1.2.1 箱式模型 以一个仅为时间的函数的来代表箱体内状态变量的变化,形成的生态系统动力学模型即为箱式模型。此时,单个箱体内的模型方程由一组常微分方程来表示,形如下式:

这类模型大都强调生物过程细节,个别模型中考虑流场结构。其优点是此类模型由于是常微分方程结构,因此可以采用动力学特别是非线性动力学理论来进行稳定性、分岔乃至混沌特性的分析,便于为区域海洋生态系统的管理提供科学依据,缺点是较少考虑物理场的作用,且一般空间分辨率缺失或较低。箱式模型一般适用于半封闭的海湾或区域性海域。欧洲 5 国 11个研究所共同研制的欧洲局域海生态模型(ERSEM 1995)将箱式模型推向一个新的高度[6]。王震勇等[7]在NEMURO(north pacific ecosystem model for understanding regional oceanography)浮游生态动力学模型的基础上,建立了适用于胶州湾海域的零维浮游生态动力学模型。高会旺等[8]略去物理因素作用,采用零维NPZD生态模型对渤海初级生产力年循环进行了分析与模拟。

1.2.2 一维模型 一般指对于海洋生态系统某点的垂向建立模型,不考虑水平输运引起的生态系统变化,但可以分辨垂直结构与变化,常用于研究年际变化。此类方程的基本形式是在方程 (1) 的基础上去掉x和y方向上的变化项。这一方法特别适用于生态系统的变量在水平方向变化不甚明显的海区或开阔的大洋区域。最早Riley等[9]建立的数学模型就是一维模型。彭虹等[10]在包含浮游动物作用的一维水质生态数学模型的基础上,考虑了长江水位的顶托作用,建立了汉江水质生态数值模型。Rubao等[11]运用耦合生物和物理过程的垂直一维模型,对位于美国和加拿大东海岸以南的乔治海岸春季浮游植物的暴发与低营养级食物网动力学进行了研究。

1.2.3 二维模型 通常指在水平二维空间内所建立的模型,常用来模拟水深较浅,生态变量水平分布特征明显的海域。此类方程的基本形式是在方程 (1) 的基础上去掉z方向上的变化项。海洋生态系统通常有显著的水平变化特征,如浮游植物的斑块分布就是一例,使用二维模型对此类问题非常有效,如Franks等[12]应用二维模型研究了美国乔治滩潮汐锋强迫下夏季浮游植物的生长过程。Chau等[13]在香港Tolo港建立了二维富营养化动力学模型,该模型能够准确描述在平均水深条件下藻类生长的动力学和水质随时间的变化。李清雪等[14]针对渤海湾建立基于水动力学子模型和氮循环的浮游生物生态系统子模型的二维生态水动力模型。

1.2.4 三维模型 三维模型是生态系统建模的高级阶段,可以模拟生态系统在三维空间的分布特征,其基本形式如式(1)所示。它可以克服上述模型的缺点,但代价是增大了计算量。由于三维模型所需基础资料较多,探讨的过程比较复杂,现在仍处于发展阶段。Chau等[15]在香港Tolo港建立了非稳态三维富营养化动力学模型,模型变量中包括9个水质因子,能够很好地再现水质因子与富营养化进程的相互关系。Walsh等[16]运用三维动力学模型,借助计算机数值模拟的方法,研究了北极圈波弗特海氮、硅和溶解有机碳的循环。魏皓等[17]在分析历史资料的基础上,在渤海建立了一个基于氮、磷营养盐循环并与一个成熟的三维斜压水动力模型耦合的三维渤海初级生产模型,对渤海水域1982年的营养盐、叶绿素和初级生产力的季节变化和水平分布规律进行了模拟。

2 生态动力学模型在海洋生态保护中的应用

在以往关于海洋生态系统的模型研究中,人们主要关注海洋生态系统的持续发展、营养动力学机制、生态系统的生物过程等,如物质迁移和物质平衡模型、营养补充机制模型、营养吸收动力学模型、食物网结构模型和分室能流模型。这些模型的发展,推动了全球海洋生态系统动态的深入研究,对人类生存、资源利用和生态环境保护有重大意义。本文主要关注生态动力学模型在海洋生态保护中的应用,如对海洋中初级生产力及其生产过程的模拟、对整个生态系统过程的模拟以及沿海开发对近岸海域生态影响的模拟。

2.1 初级生产力模拟

在20世纪70年代末,Los等[18]建立了浮游植物预测模型,称为BLOOM。此后这一模型被广泛应用到淡水及海洋生态系统,并应用于海洋浮游植物预测和环境管理中。后来Los等[19]将其发展成为初级生产力预测模型,并在多种条件下验证其有效性。NEMORO是基于NPZ食物网的适合于低营养级的浮游生态系统模型,Kishi等[20]于2007年将其成功应用于北太平洋海域浮游生态系统的模拟。同年,Wainright等[21]应用了一个简化NEMURO模型对加利福尼亚海域的近岸浮游带进行模拟。1999年,我国启动了渤、黄、东海生态系统动力学方面的研究,魏皓等[17]、刘桂梅等[22]分别采用不同的模型对不同海域进行了研究。吴增茂等[23]通过构建模型,对胶州湾水体中营养盐、浮游植物、浮游动物、溶解氧、颗粒态有机碳、溶解态有机碳等的周年变化作了较好的模拟再现;Cui等[24]、Zhu等[25]针对中国东海中心区域建立简单的初级生产力模型,模拟了包括浮游植物、浮游动物、自养和异养细菌、硝酸盐和溶解性有机碳在内的各组分垂直分布的季节特征。冯剑丰等[26]建立了新的藻类-浮游动物生态非线性动力学模型,研究了模型平衡点的稳定性及Hopf分岔现象,通过对选取的分岔参数进行分析,揭示了该系统的动力学特性。田峰等[27]针对近岸海域赤潮藻类生长及分布的特点,将简化了的赤潮藻类模型与水动力学中的对流扩散方程相耦合,建立了一个水动力与生态耦合的赤潮藻类生长的深度模型。结果表明,该模型能正确的反映藻类的生长特点,与实际情况吻合良好。

2.2 生态系统过程模拟

近20年来,不同尺度的海洋生态系统模型研究发展迅速,大部分模型属于基于欧拉方程的物质平衡模型。典型的生态模型是Baretta等发表的ERSEM[28]和ERSEM II[29]。Holt等[30]利用Proudman海洋实验室模型系统 (Proudman Oceanographic Laboratory Coastal-Ocean Modelling System,POLCOMS),结合ERSEM对西北欧大陆架建立水动力-生态系统模型,并利用误差量化法对模型进行校正。Fulton等[31]以ERSEM II和PPBIM (Port Phillip Bay Integrated Model) 为基础建立了一个港湾生态系统模型——IGBEM(Integrated Generic Bay Ecosystem Model),将模型中的附加功能团(例如底栖草食无脊椎动物)和模块(涉及沉积物化学特性及其混合)修正后能够更好地再现温带海湾生态系统及其进程。生态通道模型 (Ecopath)被誉为新一代水域生态系统研究的核心工具,在中国的台湾[32]、香港[33]等地较早地开始该模型的研究,而大陆地区的研究近些年才得到开展。刘玉等[34]采用EwE (Ecopath with Ecosim) 5.1版本软件, 建立了南海北部大陆架的Ecopath模型,分析了过度捕捞和环境恶化对系统内营养流动的影响。同样,陈作志等[35]利用EwE5.1软件构建了北部湾海洋生态系统20世纪60年代(1959-1961)和90年代(1997-1999)2个时期的Ecopath模型,比较和分析了渔业资源衰退前后北部湾生态系统的结构和功能变化。

2.3 生态影响评价模拟

有研究者注意到水体污染及海岸工程建设对近岸水域生态造成一定的影响,并研究了相关的数学模型。Yassuda等[36]开发了废水负荷分配模型 (waste load allocation model),用以评价美国Charleston港海湾的水质。该模型能够准确地分析在各种临界条件下(水温、径流、潮汐)不同的点源污染对溶解氧的累积影响。Yuan等[37]将研究土地使用引起污染物输入的模型与模拟地表径流及化学生物过程的模型相结合,前者用来模拟中国渤海沿海单个输入营养盐的负荷分配,后者用来预测这些营养输入对受纳水体的影响,从而对渤海沿海流域水质进行预测及管理。张益民等[38]就江苏LNG(液化天然气)项目对海洋生态的影响和造成的渔业资源损失进行定量分析,建立了二维潮流数值模拟和二维对流扩散数值模型,用来模拟施工期间采砂、吹填造成的悬浮物、冷排水和余氯扩散对海洋生态的影响。郭珊[39]选取青岛前湾港区为研究对象,利用MIKE21模型研究了疏浚对潮流场和悬浮物扩散的影响。彭本荣等[40]探讨了填海造地的生态-经济模型,建立了气体调节损害、稳定岸线与洪水防护损害、营养调节损害、废物处理损害、繁殖与栖息地损害、生物多样性损害等价值评估模型,从经济角度讨论了填海造地对生态系统的影响。

3 生态动力学模型研究中亟待解决的问题

自20世纪90年代以来,海洋生态系统研究异常活跃,并进入了强调“动力学”研究的时期。从此,这一研究领域进入了一个新的发展阶段。海洋生态系统动力学研究已经成为海洋科学的重要研究领域[41]。生态动力学模型作为海洋生态系统研究的主要工具和手段,在海洋生态保护中发挥着日益重要的作用。但由于海洋生态系统的复杂性、非线性以及影响因素的多样性,我们对整个物理、生物、化学相互作用机理的了解较欠缺,海洋生态动力学模型研究中仍存在一些亟待解决的问题,主要体现在:

(1) 传统的生态动力学模型忽略了环境物理场的作用而过于强调整个生物过程自身[22]。虽然这类生态模型有助于对理想条件下生物自身循环过程的了解,但由于缺少真实的环境物理场而难于模拟实际海洋中三维生态场的时空分布;甚至有的研究在对生物过程缺乏观测认识的情况下,盲目追求模型与观测的拟合效果,而忽视了从定量和定性意义上对食物层次间能量过程的研究。

(2) 多数模型属于NPZ或NPZD模型,没有考虑微生物在系统中的作用。微食物环的基础是异养微生物的二次生产,即异养微生物将溶解态有机物转化为颗粒态有机物(细菌本身),并为微型浮游动物(主要是原生动物)所利用,转换为更大的颗粒。经过这一转换,使在光合作用等过程中流失的有机物得以重新进入主食物链。研究表明,通过微食物环回到主食物链网的能量,在近海大体相当于初级生产力的20%~ 40%[42]。在富营养海域,微食物环是主食物链的一个补充;而在贫营养海域,微食物环的作用更为突出。

(3) 目前,研究种群动力学的模型相对较少,特别是涉及浮游动物和浮游植物以外的种群,针对国内主要海域的研究鲜见报道。目前,有关岸线建设及港口施工对生态系统影响的研究也不多。已有的研究多局限于单一施工内容对某一类生态环境指标的影响,例如疏浚、吹填造成的潮流场变化、沉积物悬浮扩散,疏浚物的倾倒、污水排放对潮汐流或水质的影响。

(4) 在不同的模型中对同一过程可以采用不同的数学公式描述[43],这种描述的差异如何尚不清楚,在模型发展的过程中这方面的研究较少。目前,对模型的研究多数停留在理论探讨阶段,具有通用性的生态动力学模型预测软件不多。

4 小 结

近年来生态动力学模型已在各个海域得到了广泛应用,它们以不同时空分辨率量化海洋生态系中各过程的相互作用机制,建立了包含不同复杂程度生物物理过程的生态动力学模型。本文在对海洋生态动力学模型介绍的基础上,分析了生态动力学模型在海洋生态保护中的研究进展,总结了海洋生态动力学模型研究中存在的问题。本研究对于进一步了解和把握生态动力学模型在海洋环境保护中的研究动态具有一定的作用。相信随着科学的发展和各学科的相互交叉和渗透,海洋生态动力学模型在海洋生态环境保护中将扮演更加重要的角色。

[1]Jørgensen S E.Models as instruments for combination of ecological theory and environmental practice [J].Ecological Modelling, 1994, 75/76: 5-20.

[2]Jørgensen S E.Integration of Ecosystem Theories: A Pattern, the third edition [M].Dordrech: Kluwer Academic Publishers, 2002.

[3]Walters C J, Martell S J D.Fisheries Ecology and Management [M].Princeton: Princeton University Press, 2004.

[4]Bravode de la parra R, Poggiale, J C.Theoretical ecology and mathematical modelling: problems and methods [J].Ecological Modelling, 2005, 188(1): 1-2.

[5]陈长胜.海洋生态系统动力学与模型 [M].北京: 高等教育出版社, 2003.

[6]Bareta J W, Ebenhöh W, Ruardij P.The European regional seas ecosystem model: a complex marine ecosystem model [J].Neth.J.Sea Res, 1995, 33(3/4): 233-246.

[7]王震勇.胶州湾浮游生态系统四十年变化的模拟与分析 [D].山东: 中国海洋大学, 2007.

[8]高会旺, 杨华, 张英娟, 等.渤海初级生产力的若干理化影响因子初步分析 [J].青岛海洋大学学报, 2001, 31(4): 487-494.

[9]Riley G A, Stommel H, Bumpus D F.Quantitative ecology of the plankton of Western North Atlantic [J].Bull Bingham Oceanogr Coll, 1949, 12: 1-169.

[10]彭本荣, 洪华生, 陈伟琪, 等.填海造地生态损害评估: 理论、方法及应用研究 [J].自然资源学报, 2005, 20(5): 714-726.

[11]Rubao J, Chen C S, Peter J S, et al.Spring phytoplankton bloom and associated lower trophic level food web dynamics on Georges Bank: 1-D and 2-D model studies [J].Deep Sea Research Part II, 2006, 53(23-24): 2 656-2 683.

[12]Franks P J S, Chen C.Plankton production in tidal fronts: A model of Georges bank in summer [J].Journal of Marine Research, 1996, 54: 631-651.

[13]Chau K W, Jin H S.Depth-averaged, two-dimensional eutrophication modeling for Tolo Harbor, Hong Kong [J].Environmental Modeling and Assessment, 1999, 4(2-3): 189-199.

[14]李清雪.海湾浮游生物及氮营养盐生态水动力学模拟 [D].天津: 天津大学, 2000.

[15]Chau K W.An unsteady three-dimensional eutrophication model in Tolo harbour, Hong Kong [J].Marine Pollution Bulletin, 2005, 51(8-12): 1078-1084.

[16]Walsh J J, Dieterle D A, Maslowski W, et a1.A numerical model of seasonal primary production within the Chukchi/Beaufort Seas [J].Deep Sea Research II, 2005, 52: 354-3576.

[17]魏皓, 赵亮, 冯士笮.渤海浮游植物生物量与初级生产年变化的三维模拟 [J].海洋学报, 2003, 25 (supp.2): 66-72.

[18]Los F J, Smits J G C, De Rooij N M.Application of an Algal Bloom Model (BLOOM II) to combat eutrophication [J].Verh - Int.Ver.Theor.Angew.Limnol, 1984, 22: 917-923.

[19]Los F J, Wijsman J W M.Application of a validated primary production model (BLOOM) as a screening tool for marine, coastal and transitional waters [J].Journal of Marine Systems, 2007, 64(1-4): 201-215.

[20]Kishi M J, Ksshiwai M, Ware D M, et al.NEMURO—a lower trophic level model for the North Pacific marine ecosystem [J].Ecological Modelling, 2007, 202(1-2): 12-15.

[21]Wainright T C, Feinberg L R, Hooff R C, et al.A comparison of two lower trophic models for the California current system [J].Ecological Modelling, 2007, 202(1-2): 120-131.

[22]刘桂梅, 孙松, 王辉.海洋生态系统动力学模型及其研究进展 [J].地球科学进展, 2003, 18(3): 427-432.

[23]吴增茂, 俞光耀, 张志南, 等.胶州湾北部水层生态动力学模型与模拟II: 胶州湾北部水层生态动力学的模拟研究 [J].青岛海洋大学学报, 1999, 29(3): 429-435.

[24]Cui M C, Zhang H.Coupled physical ecological modeling of the central part of Jiaozhou bay II: coupled with an ecological model [J].Chinese Journal of Oceanology Liminology, 2001, 19(1): 21-28.

[25]Zhu H, Cui M C.Coupled physical ecological modeling of the central part of Jiaozhou bay I: Physical modeling [J].Chinese Journal of Oceanology Liminology, 2000, 18(4): 309-314.

[26]冯剑丰, 李会民, 王洪礼.浮游生态系统非线性动力学研究 [J].海洋技术, 2007, 26(3): 67-69.

[27]田峰, 葛根, 杨晨.水动力与生态耦合的赤潮藻类生长模型研究 [J].海洋技术, 2007, 26(2): 34-37.

[28]Baretta-Bekker J G, Baretta J W, Koch Rasmussen E.The microbial food web in the European Regional Seas Ecosystem Model [J].J.Sea Res, 1995, 33(3/4): 363-379.

[29]Baretta-Bekker J G, Baretta J W.(Eds).Microbial dynamics in the marine ecosystem model ERSEM II with decoupled carbon assimilation and nutrient uptake [J].J.Sea Res, 1997, 38(3/4): 195-211.

[30]Holt J T, Allen J I, Proctor R, et al.Error quantification of a high-resolution coupled hydrodynamic–ecosystem coastal–ocean model: Part 1 model overview and assessment of the hydrodynamics [J].Journal of Marine Systems, 2005, 57(1-2): 167-188.

[31]Fulton E A, Smith A D M, Johnson C R.Biogeochemical marine ecosystem models I: IGBEM—a model of marine bay ecosystems [J].Ecological Modelling, 2004, 174(3): 267-307.

[32]Lin H J, Shao K T, Hwang J S,et al.A trophic model for Kuosheng bay in northern Taiwan [J].Journal of Marine Science and Technology, 2004, 12(5): 424-432.

[33]Pitcher T J, Buchary E, Asumaila U R, et al.Spatial simulations of Hong Kong’s marine Ecosystem: Ecological and economic forecasting of marine protected areas with human-made reefs [J].Fish Cent Res Rep, 2000, 10(3): 1-168.

[34]刘玉, 姜涛, 王晓红, 等.南部北部大陆架海洋生态系统Ecopath模型的应用与分析 [J].中山大学学报(自然科学版), 2007, 46(1): 321-721.

[35]陈作志, 邱永松, 贾晓平, 等.基于Ecopath模型的北部湾生态系统结构和功能 [J].中国水产科学, 2008, 15(3): 460-468.

[36]Yassuda E A, Davie S R, Mendelsohn D L, et al.Development of a Waste Load Allocation Model for the Charleston Harbor Estuary, Phase II: Water Quality [J].Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2000, 50(1): 99-107.

[37]Yuan D, Lin B, Falconer R A, et al.Development of an integrated model for assessing the impact of diffuse and point source pollution on coastal waters [J].Environment Modelling & Software, 2007, 22(6): 871-879.

[38]张益民, 凌成健.海洋工程对海洋生态影响及渔业资源损失的定量分析——以江苏LNG项目为例 [J].海洋开发与管理, 2006, (3): 108-113.

[39]郭珊.疏浚施工队海洋生态环境的影响及防治对策研究 [D].湖南: 长沙理工大学, 2006.

[40]彭本荣, 洪华生, 陈伟琪, 等.填海造地生态损害评估: 理论、方法及应用研究 [J].自然资源学报, 2005, 20(5): 714-726.

[41]苏纪兰, 唐启升.中国海洋生态系统动力学研究Ⅱ:渤海生态系统动力学过程 [M].北京: 科学出版社, 2002.

[42]唐启升, 苏纪兰.海洋生态系统动力学研究与海洋生物资源可持续利用 [J].地球科学进展, 2001, 16(1): 5-11.

[43]Moore J K, Doney S C, Kleypas J A, et al.An intermediate complexity marine ecosystem model for the global domain [J].Deep Sea Research II, 2002, 49 (1-3): 403-462.

Application of marine ecological dynamic model to marine ecological protection

FAN Juan1, LIU Chun-guang1, FENG Jian-feng1, WANG Jun-li1, PENG Shi-tao1,2

(1.College of Environmental Science and Engineering, Nankai University Key Laboratory of Pollution Processes and Environmental Criteria, Ministry of Education, Tianjin 300071, China; 2.Tianjin Research Institute of Waterborne Transportation Engineering, Tianjin 300456, China)

Basic composition and classification of marine ecological dynamic model were demonstrated in this review.The model application on the marine ecological protection was elucidated in three sections: primary production simulation, ecosystem process simulation, and ecological impact assessment simulation.Emerging concern problems in this field were discussed as well.

marine ecological dynamic model; primary production simulation; ecosystem process simulation; ecological impact assessment simulation; marine ecological protection

P735

A

1001-6932(2010)01-0078-07

2009-01-14;

2009-06-01

科技部科研院所技术开发研究专项基金项目(2008EG124218)

樊娟(1984-),女,在读硕士研究生,研究方向为水域污染生态学,发表论文6篇,电子邮箱:fanjuan001@163.com通讯作者:刘春光,liuchunguang@nankai.edu.cn