初中生的科学家形象刻板印象及科技场馆学习经历对其的影响

伍新春,季 娇,尚修芹,谢 娟

(1.北京师范大学 心理学院/应用实验心理北京市重点实验室,北京 100875;2.中国儿童中心,北京 100035)

一、问题提出

科学素养是公民素养的重要组成部分。根据有关调查,我国公民科学素养水平与发达国家相比差距甚大,《全民科学素质行动计划纲要》(2006-2010-2020)表明,我国学生因长期受应试教育影响,科学素质结构存在着明显缺陷。由于学生承担着未来社会发展的责任,因此,提高学生的科学素养成为了政府和学界关注的焦点之一。[1]提高科学素养,不仅包括获得科学知识、掌握科学方法,同时也包括形成正确的科学观,即形成对科学的基本认识和对科学的基本态度。[2]国外一些研究结果已表明[3],学生对科学的态度受到自身对科学家和科学认识的影响,学生所持有的科学家形象实质上是其内隐科学观的反映[4]。一般而言,科学家形象是对科学家外表的陈述以及对科学家工作和相关本质观的描绘,包括科学家的外在形象、科学家的生活和工作情况以及科学家的人格特质三个方面。[5]

科学家形象测验起源于1957年[6],此后在美国、欧洲、巴西、中国大陆、台湾等地相继展开,测验形式包括半开放问题[7]、李克特量表[8]、绘画测验[9](如 Draw -a-Scientist-Test,简称 DAST)等。由于绘画测验避免了言语等影响因素的干扰,因此较为常用。无论使用哪种测验,相关研究结论有许多相似之处:学生心目中的科学家形象存在着刻板印象,总的来说,大多数学生持有正向“非个人”的科学家形象与负向“个人”的科学家形象。[6]具体而言,在外观上[10],科学家大多是白种人,不修边幅,戴眼镜,身着白色实验衣,整天在实验室工作;在工作环境及工作性质上[11],科学家常在做实验,身边围绕许多相关器材,如试管、烧杯等仪器,科学家的工作是危险的;在人格特质上[4],学生承认科学家的积极正面特质,如科学家具有钻研精神、有恒心、执着、求知欲旺盛等,但一旦面临是否选择科学作为职业时,由于人们普遍认为科学家古怪、难接近、神经质、年龄偏大,因此没有对科学事业认同,所以持负向的态度。同时,科学家形象存在着严重的性别刻板印象,Steinke等人运用DAST,测查了媒体对七年级学生心目中科学家形象改变的影响。结果发现,男生和女生都偏好画男性科学家,且男生比女生更倾向于画男性科学家。[12]Berman、Losh等研究者同样以DAST为手段,揭示了科学家形象的男性化倾向。[13,14]

相关研究证明,形象会随着周围环境、历史、大众态度的改变而改变,形象可以被塑造和管理。因此,学生心目中的科学家形象也可以被改变[15]。郭重吉和蒋桂玲认为,影响学生心目中科学家形象的因素包括:(1)科学教科书;(2)科学教师;(3)学生的性别、年龄;(4)社会地位与家庭背景;(5)科幻小说、漫画、卡通等读物;(6)大众传播媒介。[16]Losh也认为人们心目中的科学家形象刻板印象会随着时间、年龄、相关教育因素的改变而改变。[14]综合前人观点可以看出,教育因素是影响学生心目中科学家形象改变的重要因素。其中,学生的学习形式是重要的教育变量。

Dierking等人认为,学习是学生进行自我激励、自我奖赏、获得情感满足的过程。[17]因此,当学生处于一个被支持的环境中,远离焦虑、恐惧等负向心理因素,当学生有自主选择的机会和对环境的掌控能力时,真正的学习才会发生。基于上述促进学习发生的条件可以看出,科技场馆是理想的学习场所。科技场馆呈现了真实而可靠的信息资源[18],作为一种非正式的学习环境,场馆学习具有自发性、开放性,它没有固定的教学结构,学习过程以学习者为中心,强调社会互动[19],因此提高了人们在知识、情感、欣赏、社会、文化和审美等多方面的水平[20]。在由美国国家科学基金提供支持的“场馆研究学徒计划”(MRAP)中[21],学生在六周的时间内通过在场馆与专家直接接触,有效地掌握了科学研究方法。Tran通过对在场馆上课的学生进行观察和访谈发现,场馆学习有效提升了学生科学学习的兴趣。[22]当然,场馆学习不仅涉及场馆中的展品,同样也给学生提供一个与科研工作者接触的机会,让学生看到科研工作者的真实状态。Melber等人在小学筛选了数名具有高成就动机和高能力的学生,每两周到自然博物馆与科学家一起工作、参与科学研究,实地体验科研工作者的生活。[23]研究发现,参与该项目的学生明显减少了对科学家的刻板印象;通过更多地了解科学职业,增加了学生以后从事科研工作的兴趣。Finson等人在修订DAST核对表时,让实验组学生在暑假与场馆科研工作者进行合作,控制组学生仅接受学校正常课程教学,最后对两组学生进行追踪比较发现,实验组学生更深刻地看到了科研工作的平凡性,同样也减少了对科学家形成的刻板印象。[9]

在科学学习中,科学家是学生的最大榜样,榜样模仿影响了态度学习的有效性。众多研究者认为,学生对科学家形象所持有的刻板印象越少,对科学的态度越积极,学生心目中的科学家形象是影响科学态度的重要外部条件。同时,学生从事科学研究的意愿不仅取决于对科学的兴趣,同时也取决于对科学家的了解和对科学职业的认同。因此,为了更好地促进科学教育,了解学生心目中的科学家形象至关重要。但是,对学生心目中科学家形象的了解在我国尚未得到有效开展;场馆学习作为一种非正规环境的学习形式,在我国也刚刚起步。对于学生而言,初中阶段是其人生观、价值观形成的重要时期,此时学生思维的创造性日益得到增强,具有强烈的求知欲和探索精神,帮助初中学生形成正确的科学观对其今后的发展至关重要。为此,本研究选择初一年级学生作为研究对象,旨在探索初中学生心目中的科学家形象刻板印象,同时检验科技场馆学习这种非正规的学习方式对科学家形象刻板印象改变和学生未来从事科学职业意愿的影响。

二、研究对象和方法

(一)研究对象

被试为北京市某中学初一年级两个班级学生,共87人。该校初一年级共10个班,各班在入学之初是完全随机分配的,入学成绩、能力水平和性别比例等不存在显著差异。参与该研究的两个班级的生物课教学由同一名老师担任,是从该教师任教的五个班级中随机选择的。

在所选取的两个平行班级中,随机挑选其中一个班级为实验班,男生23人,女生21人;另一个班级为控制班,男生22人,女生21人。由于两个班级学生均为初一新生,因此,生物教师在两个班级同时进行了一个月的基础教学后,实验班学生开始前往自然博物馆学习,控制班学生每周照常在学校进行传统的生物课学习。实验班学生单周在学校接受正常生物课学习,双周前往北京自然博物馆进行2小时的场馆学习,活动持续了四个月。自然博物馆是以生物学为主的场馆,馆内选取8名科研工作者(均为硕士及其以上学历,在业内同行有着较高的声誉)组成五个生物学习小组(分别为恐龙组、昆虫组、植物组、DNA组、土壤大气环保组),实验班学生根据自己的兴趣和实践能力与馆内专家进行双向选择,场馆专家根据自身研究特色组织学生进行科普教育和科学研究活动。

(二)研究工具

本研究采用Chambers创建的科学家形象绘画测验(DAST),其指导语为“画一位科学家”,该测验评分包含七项指标:(1)实验服;(2)眼镜;(3)毛发(头发);(4)研究象征(如科学仪器和实验设备);(5)知识象征(如书籍和橱柜);(6)技术产品(科学的“产品”,如计算机等);(7)注释说明(如计算公式等)。同时,本研究的评分包含了Finson[9]增加的性别指标。评分过程不考虑绘画质量,如果画出七项指标中一项内容,则记1分,否则记为0分,最后计算总分。其中,毛发计分反向,即所画科学家的头发越少,刻板印象越大;性别指标单独分析,不计入总分中。总分越高者,表示刻板印象越明显。评分过程中,三名研究者独立记分,评分一致则通过,若评分不一致则经过讨论后再确定记分,评分者信度为0.76,一致性较高。除绘图测验外,研究者增添了多个开放性问题对被试进行调查,问题涉及:学生心目中科学家的人格特质;学生了解科学家信息的主要渠道;学生未来从事科学事业的意愿和未来希望从事的科学行业。研究者对开放性问题答案编码后再进行统计分析。

三、结果与分析

(一)学生心目中科学家形象的刻板印象

研究发现,无论是否参加场馆学习,学生心目中存在着较强的科学家形象外在刻板印象。在七个指标中,实验班学生所绘制的科学家形象典型特征排序依次为:无毛发、戴眼镜、研究象征、注释说明、实验服、技术象征和知识象征;控制班学生所绘制的科学家形象典型特征排序依次为:研究象征、无毛发、戴眼镜、实验服、知识象征、技术象征和注释说明(具体数据见表1和表2)。也就是说,在实验组和控制组中,大多数学生均认同科学家是头发较少、带眼镜的知识分子形象(见图1和图2)。

图1 科学家形象刻板印象

图2 科学家形象刻板印象

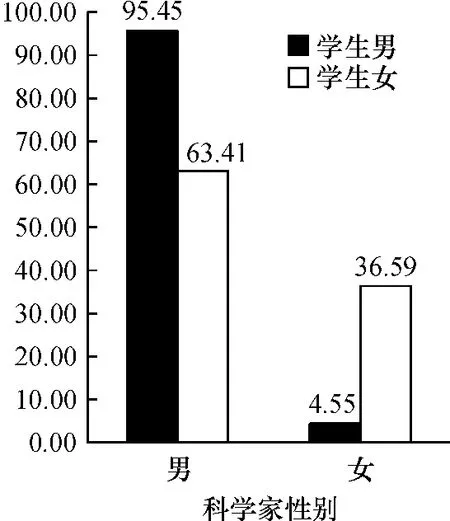

分析科学家形象的性别因素发现,学生的性别在绘制科学家的性别上存在显著差异(χ2=413.617,p<0.001),具体结果如图3所示。

图3 学生性别对其心目中科学家性别的影响

对图3的结果进行分析后发现,总体而言,学生无论男女,多偏向于绘制男性科学家形象,其中95.45%的男生和63.41%的女生绘制了男性科学家。同时,也有部分学生绘制了女性科学家,但主要是女生,占女性科学家绘制比例的88.2%,且所绘制的女性科学家年龄多为20-30岁,学生描述女性科学家为“年轻、漂亮”,“身着时尚服装,在演讲”等。图4和图5展示了学生心目中的女性科学家形象。

图4 女性科学家形象

图5 女性科学家形象

在科学家人格特质上,本研究发现学生认为科学家知识渊博(35.7%),他们都很聪明(19.4%),对待研究严谨认真(10.7%),与前人研究结果较为一致。与前人研究结果的不同之处在于,前人研究结果多认为科学家古板严肃,但本研究发现部分学生认为科学家对人较为和蔼可亲(14.3%)、讲话风趣(7.14%)。

(二)学生了解科学家形象的渠道来源

对学生了解科学家信息的主要渠道的相关数据进行整理分析后发现,电视电影(25.9%)、互联网(21.2%)、书籍杂志(20.0%)是初一年级学生了解科学家形象的重要来源;教师对科学家形象的传播(20.0%)也是较为重要的传播渠道;学生较少通过参观科技场馆(8.2%)对科学家进行了解。也就是说,学生较多通过媒介和教师这种间接方式了解科学家形象,而科技场馆作为展示科学研究成果的场所,却没有起到很好的普及科学家形象的作用。因此,媒体和教师的宣传和说明,对于学生心目中科学家的形象将产生重要的影响。

(三)场馆学习经历对科学家形象刻板印象的改变

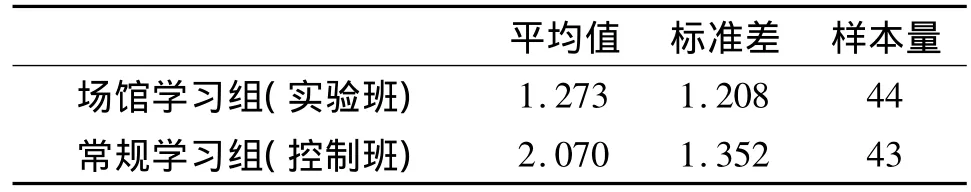

对比实验组和控制组学生的差异发现(表1),场馆学习经历对总的科学家形象刻板印象有显著影响(F(1,85)=8.417,p <.001),实验班学生心目中的科学家形象刻板印象总体得分显著性低于控制班学生。

表1 总的科学家形象刻板印象描述统计指标

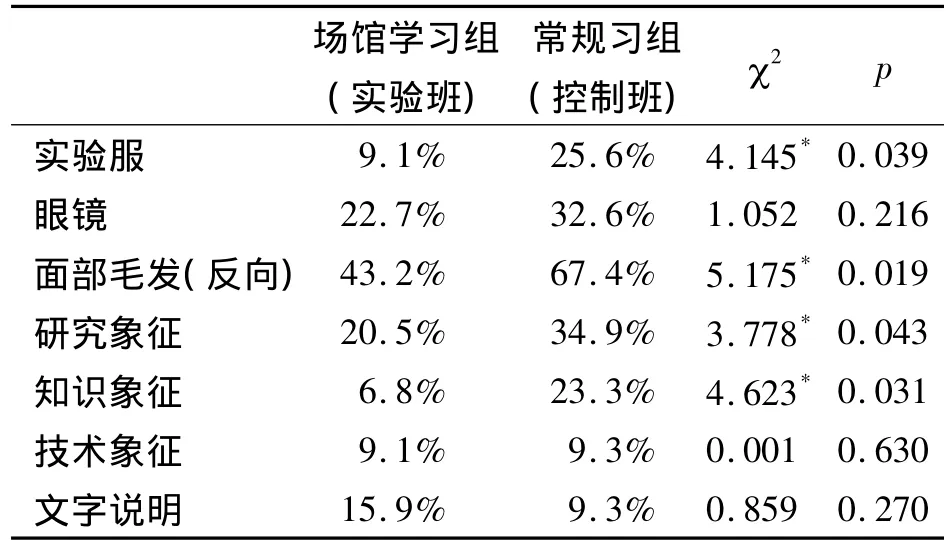

分别对七项指标进行统计分析,表2显示了实验班和控制班学生选择每项指标的人数百分比,同时对其进行卡方检验,结果发现,实验班和控制班学生在实验服、面部毛发、研究象征、知识象征四个指标选择上存在显著性差异,其他三项差异不显著。具体结果如表2所示。

在科学家的外观上,实验班学生所绘制的实验服、眼镜少于控制班学生,同时面部毛发多于控制班学生。在工作环境和工作性质上,实验班学生所绘制的研究象征(如试管、烧杯、容器等)和知识象征(如书籍、纸笔)少于控制班学生。注释说明包含数学类公式、问号和相关文字信息,如“发达的中国”等字样,虽然实验班学生和控制班在书写文字说明的人数百分比上差异不显著,但场馆学习小组有少部分学生在文字表述中指明所绘形象为自然博物馆小组指导老师。

实验班59.5%的学生认为自己心目中的科学家形象和自然博物馆的指导老师形象一致,40.5%的同学认为不一致。学生认为他们知识渊博、聪明、研究态度认真,在学生心目中是很高大的形象;但同时也有部分学生认为,科学家和自然博物馆的指导老师在年龄上存在着差异,认为自然博物馆的老师比较年轻,不符合科学家的年龄标准。

表2 学生图画指标使用情况

(四)场馆学习经历和学生性别对学生从事科学行业意愿的影响

研究发现,场馆学习经历并未显著地影响学生未来从事科学行业的意愿=0.426,p>0.05)。但是通过对开放性问题的分析发现,在常规学习小组中,学生对未来希望从事的科学行业概念模糊,如学生多描述为“我希望从事关于大自然的行业”,“我希望从事能对国家有贡献的行业”或“能让大家过上好生活的行业”。而在场馆学习小组,学生能对未来希望从事的行业有明显界定,他们通过在自然博物馆与各科专家接触,能够明确指出希望从事古生物、昆虫、恐龙、植物等具体研究方向,使从事科学研究的意愿逐渐清晰化和具体化。

四、讨 论

(一)初中学生具有科学家形象刻板印象

与前人研究结果相似,本研究发现初中学生对科学家形象在整体上具有一定的刻板印象,认为科学家在外貌上应该是头发较少、几乎秃顶,同时带眼镜的知识分子形象,他们大多处于实验室等工作环境中,周围被一些实验器材(如试管、烧杯、酒精灯等)包围着,科学家知识渊博,是很聪明的人群,同时对待学术一丝不苟、严谨认真,这些都是典型的科学家形象特征。与前人研究较为不一致的结果在于,本研究中的学生认为科学家在人格特质上,亲社会性比较高,除了对待学术的严肃认真外,科学家在人际关系中较为和蔼可亲、平易近人,能与人友好相处,同时言谈举止风趣幽默。前人研究结果常常发现[12],由于科学家对社会的贡献和高不可攀的地位,学生常常将科学家“神化”,而本研究结果代表了科学家“人化”的趋势。研究者认为,这可能是因为前人常常将科学家绘画测验在小学低年级人群中施测,小学生思想观念较容易受外在信息的干扰,因此他们心目中的科学家形象有可能是他们认同的大众心目中的科学家形象,而没有形成自己认同的科学家形象观念。但本研究在初中生中施测,初中生开始逐渐萌发自我意识,并根据成长经历和周围信息形成自己的世界观、人生观、价值观,因此,对科学家形象的认识包含了自身对科学的态度和期望。

在性别维度上,与前人结果较为一致的是,本研究发现学生心目中的科学家形象存在着严重的性别刻板印象,将科学定义为男性化的职业特征。在本研究结果中,80%的学生绘画了男性科学家。性别图式理论[24]指出,性别图式在记忆中存储了与性别相关的信息,一旦人们遇到与性别有关的新信息,将会唤起已经存在的性别图式,“科学家”由于长时间在人们心目中形成的男性化刻板印象,使学生心目中科学家的性别图式大多定位于男性,因此本次绘制的科学家性别多为男性,这也可能是女生大多不愿意从事科学行业工作的原因之一。儿童在4至5岁期间开始形成性别刻板印象,女生开始认识到某些职业对女性的排斥性,同时男生认为自己对于大部分的职业都是有能力胜任的。结合前人研究和本研究结果可以看出,科学行业中的男性化倾向严重,女性科学家形象的出现有悖于传统的科学家性别刻板印象。

(二)媒介和教师等间接传播方式是初中学生获得科学家形象的重要渠道

本研究了解科学家形象传播渠道的意义有两点。一方面,了解已经存在的常规大众化渠道,以便为传播科学家的“人化”特点找到最普遍的传播方式。比如,本研究发现,媒介和教师等非直接传播方式成为了初中学生了解媒介的重要渠道,学生大多通过电视、网络、书籍和教师讲授等形式获得对科学家形象的认知,除书本、文字等静止传播形式外,科学家在电视、网络等节目常常以访谈形式出现,且出现频率较高,这些媒介有助于传播科学家的“人化”特点。除此以外,国外为了普及人们对女性科学家的认同了解,通过电视、广播、报纸等媒体展开了对女性科学家的宣传,让人们了解女性科学家较为生活化的一面[25]。加大对女性科学家的宣传,将科学工作生活透明化、平凡化,是促进和增加女性未来从事科学行业的重要途径。

另一方面,可以探索促进公众了解科学家、接触科学家的潜在渠道。比如西方教育界和场馆自身均认可科技场馆作为非正式教育环境的代表,提供了一种直接的科普教育方式;但本研究发现,科技场馆提供了解科学家、接触科学家的功能尚未得到初中学生的认同。因此,为了促进学生正确认识科学家的生活和工作状态,怎样在科技场馆内开展与此相关的教学活动是值得探索的。

(三)场馆学习是改变科学家形象刻板印象的有效方式

学生心目中的科学家形象是其内隐科学观的反映,反映了学生对科学学习的态度。学生对科学家积极形象和科学工作的认同,能够促进学生今后从事科学事业的意愿;反之,消极的刻板印象则会产生不良影响。本研究发现,作为一种非正式环境的学习,与场馆专家进行合作探究式的场馆学习,能够改变学生心目中的科学家形象刻板印象。在场馆中与科学家进行探究性学习,学生在场馆中是积极主动的学习者,通过与真实展品的接触和真实情境中的专家互动,学生了解了科学家的工作环境和工作方式,认识了科学家身上存在的“非神化”特质。因此,这种场馆学习方式能有效地改变科学家形象的刻板印象。

然而,我国的科技场馆虽然存在着丰富的科研人力资源,但由于大多数场馆未能意识到科技场馆教育功能的重要性,致使它们未能充分发挥其在促进儿童青少年科学素养方面的作用。事实上,为了适应公共教育的需要,欧美等国的许多场馆已经成为了学校课程开展的重要场所,并且也与学校建立了密切的关系。例如,美国的各类博物馆[26]普遍提供“K-12”(即“从幼儿园到高三年级”)教育项目,70%的博物馆在过去五年中增加了面向学校、教师和学生的服务,博物馆己经成为从小学生到研究生名副其实的第二课堂。美国的一项调查反映,93%的被调查者认同“博物馆是教育的活跃参与者,为儿童提供动手学习和校外游览的经历,博物馆己成为学校教师们课堂教育、课后活动和职业发展的好伙伴”。同样,在欧洲各国、澳大利亚等地,也相继将场馆作为学校的第二课堂进行了充分的利用。

目前,科技场馆日渐成为我国城市的地标性建筑象征,但教育功能未得到充分的体现。本研究证明,在场馆专家的带领下,在场馆中进行探究式学习的方式能够改变学生内隐的科学观。场馆中的硬件资源和人力资源是学校环境所无法比拟的,因此,应该对场馆资源加以充分的利用,让科技场馆的学习功能得到最大限度的发挥。

五、结 论

初中学生所持有的科学家形象在外貌、性别、人格特征上存在着刻板印象;电视、网络和书籍杂志等媒体和任课教师是初中生获取科学家形象的主要渠道;科技场馆学习经历可以显著改变初中学生所持有的科学家形象刻板印象;场馆学习经历可以使初中学生未来的科学职业选择清晰化和具体化。

[1]中共中央国务院.全民科学素质行动计划纲要(2006—2010—2020).北京:人民出版社,2006.

[2]王江.关于常识课程与科学教育的思考.早期教育,2001(11).

[3]EIJCK M V,ROTH W M.Representations of Scientists in Canadian High School and College Textbooks.Journal of Research in Science Teaching,2008,45(9):1059 -1082.

[4]张积家,张倩秋.大学生科学家人格特征内隐观的研究.心理科学,2003,26(5).

[5]张正严.科学教育中的科学家形象塑造.科学探究,2007(6).

[6]MEAD M,METRAUX R.Image of the Scientist Among High School Students:A Pilot Study.Science,1957,126:384-390.

[7]MORRISON J A,RAAB F,INGRAM D.Factors Influencing Elementary and Secondary Teachers'Views on the Nature of Science.Journal of Research in Science Teaching,2007,46(4):384 -403.

[8]PARSONS E C.Black High School Female Images of the Scientist:Expression of Culture.Journal of Research in Science Teaching,1997,34:745 -768.

[9]FINSON K D,BEAVOR J B,CRAMOND B L.Development and Field Test of a Checklist for the Draw-a-Scientist Test.School Science and Mathematics,1995,95(4):195-205.

[10]Schibeci R.Student Images of Scientists:What Are They?Do They Matter?.Teaching Science,2006,52(2):12-16.

[11]BEARDSLEE D C,DONALD D O.The College -Student Image of the Scientist.Science New Series,1961,133(3457):997 -1001.

[12]STEINKE J,LAPINSKI M K,CROCKER N.Assessing Media Influences on Middle School-aged Children's Perceptions of Women in Science Using the Draw-a-Scientist Test.Science Communication,2007,29(1):35 -64.

[13]BARMAN C R.Students'Views of Scientists and Science:Results From a National Study.Science and Children,1997,35(1):18 -24.

[14]LOSH S C,WILKE R,POP M.Some Methodological Issues with“Draw - a-Scientist Test”among Young Children.International Journal of Science Education,2008,30(6):773-792.

[15]孔诚志,李宜锦,李忠志,等.形象公关——实物操练手册.台北:科技图书.1998:4 -6.

[16]郭重吉,蒋桂玲.评析学生对科学家的形象之相关研究.科学教育月刊,1995,179:2 -27.

[17]DERKING L.Beyond Cartesian Dualism:Encountering Affect in the Teaching and Learning of Science.Springer Netherlands:Alsop S,2005:111 -122.

[18]GASSERT L R,WALBERG H J.Reexamining Connections:Museums as Science Learning Environments.Science Education.2006,78(4):345 -363..

[19]TSABARI A B,SETHI R J,BRY L.Asking Scientists:A Decade of Questions Analyzed by Age,Gender and Country.Science Education,2009,93(1):131 -160.

[20]SCHAUBLE L.Learning Conversations in Museums∥Leinhardt G,Crowley K,Knutson K(Eds.).London:Lawrence Erlbaum Associates,2003:425 - 452.

[21]COX A M.The Scientist's Apprentice.The Science Teacher,1998,65(3):39 -41.

[22]TRAN L U.Teaching Science in Museums:the Pedagogy and Goals of Museum Educators.Science Education,2007,91(2):278 -297.

[23]MELBER L M.Partnerships in Acience Learning:Museum Outreach and Elementary Gifted Education.Gifted Child Quarterly,2003,47(4):251 -258.

[24]BEM,LIPSITZ S.Gender Schema Theory:A Cognitive Account of Sex Typing.Psychological Review,1981,88(4):354-364.

[25]陈彤旭.改变性别刻板成见——美国电视中的女科学家形象对女孩的影响.国际新闻界,1998(5).

[26]段勇.当代美国博物馆.北京:科学出版社.2005:132-145.