影响高校技术知识向企业转移的主要因素研究

文 青,方润生

(中原工学院,郑州 450007)

影响高校技术知识向企业转移的主要因素研究

文 青,方润生

(中原工学院,郑州 450007)

分析了国内外有关高校技术知识向企业转移影响因素的文献,对现有文献提出的影响因素进行了梳理,并归纳总结出22个主要影响因素;通过对郑州市5所高校与企业开展技术合作现状的分析发现,学术积累和校企关系资源也显著影响高校与企业开展的技术合作;通过对成功向企业实施过技术转化的87位高校教师进行问卷调查,对总结出的24个主要影响因素进行了排序,结果显示:高校的研发能力、校企之间的信任、校企合作机制(技术转移的渠道及方式)、校企关系资源、企业与高校合作的经验(经历)、(高校)技术的市场预期、研发经费的资助强度、企业的合作意愿、校企间的交流以及(高校的)学术积累是排在前10位的关键影响因素.

校企合作关系;高校技术知识;成功转移;影响因素;排序

在迫切需要校企合作的今天,校企之间的合作却很困难[1],如何使高校技术知识向企业顺利地转移,成为研究者们关注的焦点.Szulanski G的研究表明,知识转移的基本要素包括知识源、转移渠道、信息、接受者和情景[2];Commings J L、Teng B S从知识转移过程要素的角度提出了知识转移要素模型 ——主要包括知识源、知识受体、转移的知识及转移情景[3].目前,研究者对于影响高校技术知识向企业转移的因素大多都是从知识源、知识受体、被转移的知识及转移情景这几个方面进行研究的[4],不同文献研究的因素各不相同,研究者从各自研究的需要强调了相关因素的重要性,但缺乏从整体上区分这些影响因素在具体成功的技术转移活动上的重要性的差异;并且,不同文献研究的影响因素有不少名称虽不同,但其表达的涵义却是相同的.因此,本文期望在对现有文献提出的影响因素进行梳理和归纳的基础上,结合对郑州市4所高校与企业开展校企合作活动的分析,总结新的重要影响因素,通过对成功实施过技术转移的高校教师进行问卷调查,初步得出影响高校技术知识向企业转移的主要因素的排序.

1 高校技术知识转移的概念和类别

1.1 高校技术知识转移的概念

由于研究的时间和角度不同,目前理论界对于技术转移主要是从技术知识的转移、技术运动各环节之间的转移、现有技术的新应用这3个方面进行界定的[4].根据米加宁等对技术转移也就是“科技成果转化”的定义[5],本研究从技术运动各环节之间的转移对技术知识转移的概念进行界定,认为高校技术知识向企业转移就是技术在基础研究、应用研究、实验开发、商业化各环节间的转移[5-7].

1.2 相关高校技术知识转移的类别

本文以万方数据库(2000—2010年)和 Elsevier数据库(1990—2010年)的相关文献为检索范围,对其中有关高校技术知识向企业转移的影响因素的相关文献进行检索,共检索到135篇相关文献.通过文献分析发现,在所检索到的文献中,对高校技术知识向企业转移的说法可以分为3类.第一类包括产学研合作、官产学合作、校企合作、大学—企业合作、产学合作,对于“产学研合作”的内容,认为“既包括高校或科研院所的科研成果转化,也包括产品、技术的开发和应用,更包括人才培养”[8];第二类包括高校科技成果转化、高校科技成果产业化,认为“高校科技成果产业化”其实就是指高校利用自身资源、发挥科研优势,为提高生产力,对有价值的科技成果进行后续试验、开发应用、推广至形成新的产品、新工艺、新材料,发展新产业等活动[9];第三类包括高校技术知识转移、技术知识转化,认为“高校技术知识转移(化)”就是指高校里的技术知识产品化、商业化和产业化,最终实现其市场价值[10].

通过对“产学研合作”、“高校科技成果产业化”和“高校技术知识转移”3个概念的比较和分析,我们认为,以上3类文献研究的主要内容都是指高校与企业的技术合作关系,只是范围的大小略有不同.所以,有关此类研究的内容都可以归结为高校技术知识向企业转移,即有关这3类研究的影响因素都可以作为本研究的依据.

2 影响高校技术知识向企业转移的相关因素

2.1 影响技术知识转移的相关因素

不同学者对于影响技术知识转移的因素进行了多视角的探索.Zander U和 Kogut B提出了技术知识在转移中应该考虑到知识的4种特征,即可编码化、可传授性、复杂性和系统依赖性[11];Szulanski G的研究表明,知识转移的基本要素包括知识源、转移渠道、信息、接受者和情景,这些要素的相互作用影响知识转移的绩效[2];Commings GL和Teng B S从知识转移过程要素的角度提出了知识转移要素模型,主要包括知识源、知识受体、被转移的知识及转移情景[3].目前的相关研究基本上都是参考Szulanski G提出的交流模型,围绕着知识源、知识受体、被转移的知识及转移情景4个方面展开的.

2.2 高校技术知识向企业转移的影响因素分类及特征

根据知识源、知识接受方、被转移的知识、转移情景的相关研究文献,下面从4个方面对主要影响因素及其特征进行分析.

2.2.1 知识源特性

知识源就是产生并提供技术知识的地方,在本文的讨论中,高校就是知识源.目前对于知识源的特性的研究,主要包括研发者的年龄、性别、学术地位、技术输出、研发者的受教育程度、态度、兴趣以及研发能力和转移能力等.

这些特性在不同的环境和条件、不同的时间和范围,可能表现出的强弱关系也不一样,不同的合作方式也会受到不同的因素的影响.Martin Hemmert等发现,大学没有普遍适用的最好方法去运作校企合作,校企合作强烈地受国家或地域文化特征的影响[12];Tonis Mets通过实证研究发现,在产学研的网络里,企业家精神和创业环境是影响大学产生知识的关键因素[13];吴凡、董正英通过实证研究发现,高校类型和高校声誉是影响技术转移能力的重要影响因素[14].从国外现有的相关文献还可以发现,现在学者更多关注的是如何消除不利因素对大学的技术知识向企业转移的阻碍,以及如何发挥那些积极的因素,促进大学技术知识向企业转化.

另外,Aida Calderaa和Olivier Debande通过对西班牙的大学的研究还发现,有大学科技园的高校比没有大学科技园的高校技术知识转移效果要好.这表明,知识的集聚会对大学技术转移产生积极的影响[15].

2.2.2 知识接收方特性

对于知识接收方企业来说,目前有关其特性的研究主要包括合作意愿、吸收能力、技术扩散能力、已有经验、R&D能力等.对于企业来说,吸收能力、R&D能力都很强的话,那么从高校里转移来的技术知识就比较容易被吸收.例如,徐凯、高山行从企业R&D能力的角度对校企合作的影响因素进行研究,发现企业与高校的联系和R&D能力能够促进企业产品创新;但同时也发现,如果企业很容易得到高校资源,并且发展了与高校过于紧密的合作关系,反而会阻碍企业的产品创新[16].

2.2.3 被转移知识的特性

被转移的知识就是指企业从高校获取的技术知识,目前对于被转移的知识特征的研究主要涉及到知识的“可表达性、复杂性、系统依赖性”等.其实,知识有2大特征:内隐性和表达性.隐性知识跨组织转移比较难,并且知识转移的效果与知识的显性程度正相关.章琰指出,高校技术转移中的技术越向高技术方向靠近,技术的隐含性、复杂性、累积性与不确定性成分也越高,技术转移尤其是技术知识态的展现与转化的难度就越大[17].同时,产品的可观察性的有无也会影响到知识转移的效率.所以,为了技术知识顺利地实现转移,大学和企业之间必须要有更多的沟通和交流.

2.2.4 转移情景的特性

大学技术转移的环境因素是大学与企业间组织互动的外部条件[16],其中,由其他大学和研究机构、其他企业、政府等公共组织、中介机构以及金融机构共同构成了大学技术转移外部环境的行为主体.大学与企业的文化差异也是影响双方知识交流的因素.Toke Bjerregaard的研究发现,一些研究人员能够利用他们的社交技巧弥补双方的体制差异[18].而服务校企合作的中介机构,目前主要有3种,即政府层面的科技开发交流中心,公共层面的建立在高校科研院所的技术转移中心,市场层面的技术代理机构.Mike Wright等对英国、比利时、瑞典、德国的中等大学的技术知识转移的环境进行了研究,认为学校应该集中精力在专业领域或关键技术上创新,还要发展不同的中介机构[19].

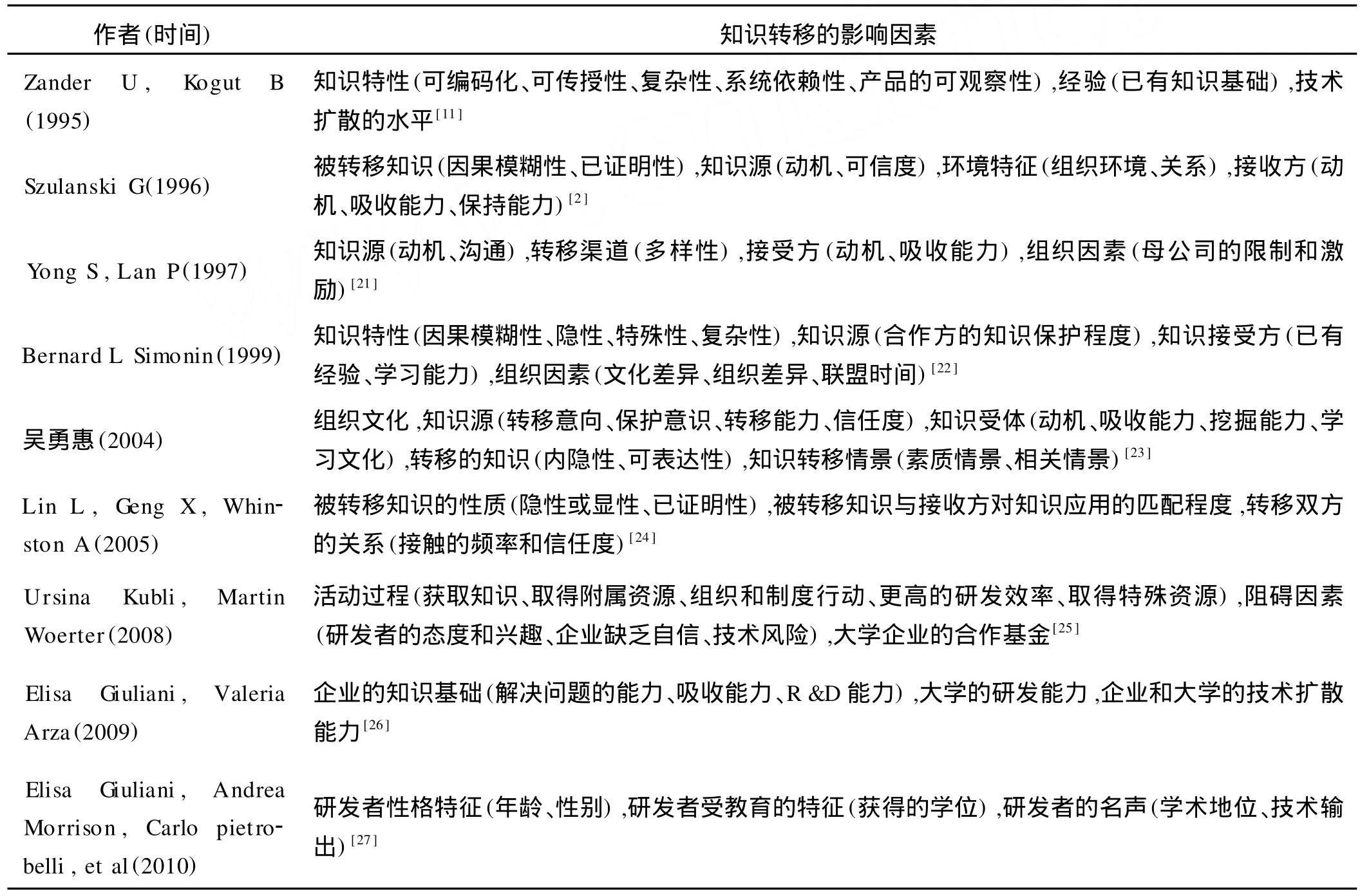

根据徐青对ERP实施知识转移的影响因素按照组织层次、群体层次、个体层次的分类[20],结合现有影响技术知识转移的相关因素的文献进行分析,本文对影响因素进行了梳理,表1所示是对影响技术知识转移的相关因素及分类和数量的详尽演变过程的总结.

表1 影响知识转移的相关因素分类

由表1可见,虽然有些影响因素的名称不一样,但是其内涵却基本是一致的.通过对现有影响因素的归纳总结,目前高校技术知识向企业转移的主要影响因素如表2所示.

3 高校技术知识转化状况调查及分析

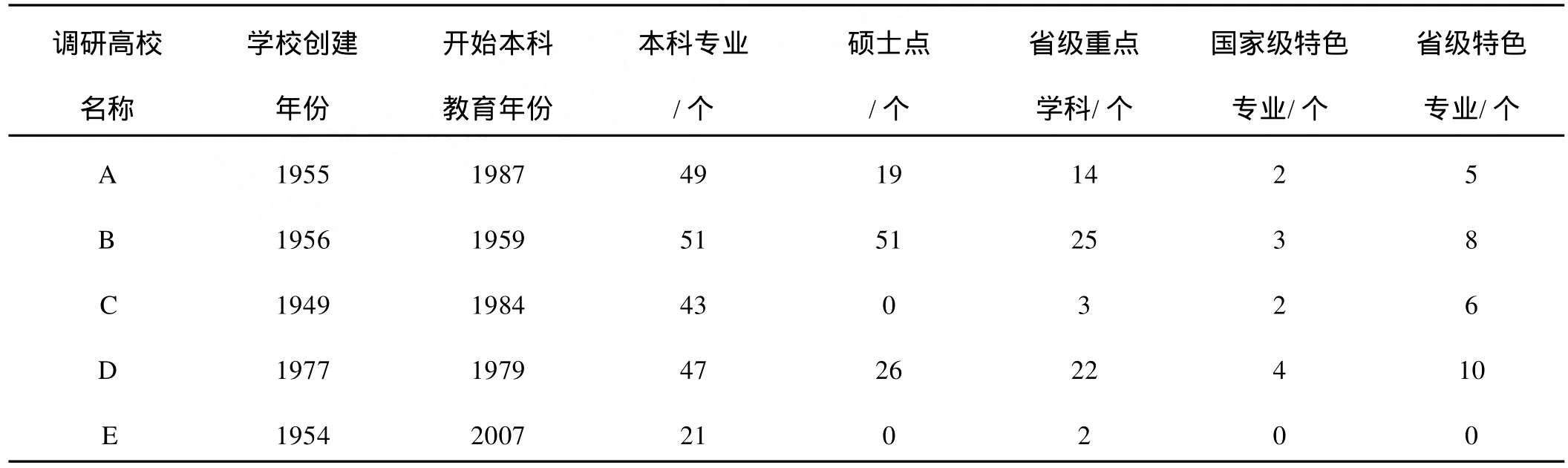

对郑州的A、B、C、D、E 5所高校与企业的技术合作进行的调查结果表明,近几年郑州高校和科研单位的科技成果转化率有明显的提高,但高校科技成果转化率总体上看仍然较低.例如,郑州某本科高校 E,2005—2007年没有科研成果转化,2008年有19个科研成果转化,2009年有14个科研成果转化,3年的项目金额共2008万元.由调查情况看,郑州大学在郑州地区的高校科研实力显著高于其他院校,同时三本院校及大多专科院校科研水平都偏低.本文没有选取郑州大学作为调查对象,而是选取了具有代表性的5所高校.这5所高校都曾为国家部属院校,有较深的行业背景.其中,高校A是以工科为主,以纺织服装为特色;高校B以粮油食品工业为特色;高校C以管理学科为特色;高校D以工科为主,以轻工为特色;高校 E是以工学为主,工、管结合.所选取的5所高校的基本情况如表3所示.

表2 影响因素的归纳

表3 被调研的5所郑州本科高校基本情况统计表

通过对5所高校校企技术合作情况的调查和分析,可深入了解郑州高校技术知识转化的特点,尤其是影响高校技术知识向企业转化方面的一些明显特征.

3.1 郑州高校校企技术合作的主要特征

3.1.1 高校及高校院系间技术知识向企业转化不平衡

各高校之间、高校内部各院系之间技术知识转化存在较为明显的差异.2005—2009年,郑州5所高校与企业合作的项目有1015个,其中,技术转化项目数量最多的高校A共转化了369个,占5所高校转化总量的36.35%.转化项目数量最少的为高校E,仅转化33个,占5所高校转化总量的3.25%.从项目金额上看,5所高校转化项目总额数为18258.05万元,其中,转化项目金额最大的高校为B,转化金额为10982万元,占5所高校转化总额的60.15%.转化项目金额最少的高校为C,转化金额仅为671.9万元,占转化总金额的3.68%.不同高校不仅转化数量上差别很大,在转化项目金额上差别也很大.此外,各高校技术转化项目数量最多的3个院(系)的转化项目数量和转化金额也表现出很大的差异,如高校B技术转化项目数量最多的3个院系的转化项目总数为214个,占全校转化项目总量的61.43%,如表4所示.

3.1.2 郑州高校技术知识向企业转化的项目金额普遍偏低

郑州被调查高校向企业技术转化的项目金额普遍偏低,在技术成果本地转化的项目上表现得更为明显.2005—2009年,5所高校向企业转化的项目金额低于5万的项目数量所占比例最大,其次为金额5~10万的项目,转化金额超过30万的项目很少,尤其在本地转化的项目上.以高校B为例,2005—2009年其不同金额技术成果项目转化数量如表5所示.2005—2009年,高校B转化金额在38万以上的项目一共只有30个,占转化总数的8.4%.

表42005—2009年郑州5所被调查高校科技成果转化数量与金额统计表

表52005—2009年高校B不同金额技术成果项目转化数量统计表

3.2 影响高校技术知识向企业转移的的主要因素

通过对郑州5所具有行业背景的高校与企业合作的数据分析发现,高校A、B和D这3所高校都有较多的硕士学位点,且其转化项目较多的院系几乎全都拥有省级重点学科.其中,转化金额最大的为高校B,转化金额高达10982万元,占5所高校转化总金额的60.15%;该校开展本科教育的时间长达51年,开展研究生教育也有31年的历史.转化项目数量最少的为高校E,仅转化项目33个,占5所高校转化项目总数量的3.25%.转化金额最少的是高校C,转化金额仅为671.9万元,占5所高校转化总金额的3.68%.这5所高校转化项目数量最多的3个院系的学术积累时间都最长,学科层次水平明显比较高,学科团队的科研实力都比较强.由此可见,学术积累是影响高校技术知识向企业转化的一个重要因素.

高校不同学科的学术积累是不同的,它们与企业合作也会相差很多.不同的学科层次水平、科研实力以及与企业的关系资源等都是影响高校技术知识向企业成功转移的主要因素.因而,加强学科建设是提高高校技术知识向企业转化的一个基本前提.

4 影响因素排序

根据现有相关文献提出的相关影响因素,以及对郑州5所典型高校校企技术合作项目进行分析提出的影响高校技术知识向企业转移的重要因素,设计成调查问卷,收集高校相关教师和科研人员对这些影响因素重要性的判断,得出这些影响因素的重要性排序.

4.1 调查对象

本文调查的对象是郑州5所高校参与过校企合作科技项目的教师和科研人员.这样选择调查对象,是为了切实把问卷填写人控制在经历过校企合作过程,并亲身感受到相关影响因素的人员范围内.

4.2 调查量表

综合国内外现有相关文献的研究,及对郑州市高校与企业的合作现状的分析,梳理并归纳出24个影响高校技术知识向企业成功转移的因素.高校方面的因素主要有学术积累、高校与企业的联系资源、高校声誉、高校类型(学科类型及层次)、研发能力、研发者个性特征;企业方面的因素主要有合作意愿、吸收能力、已有合作经验(经历)、研发能力;技术知识本身的因素主要有可表达性、复杂性、系统依赖性;转移的情景因素主要是组织差异、合作机制(转移渠道及方式)、地理距离、知识结构差异、校企间交流、技术的市场预期、相关法律法规保障、研发经费的资助强度、校企之间的信任、相关中介服务、国家政策支持力度等.

4.3 调查方法及调查结果

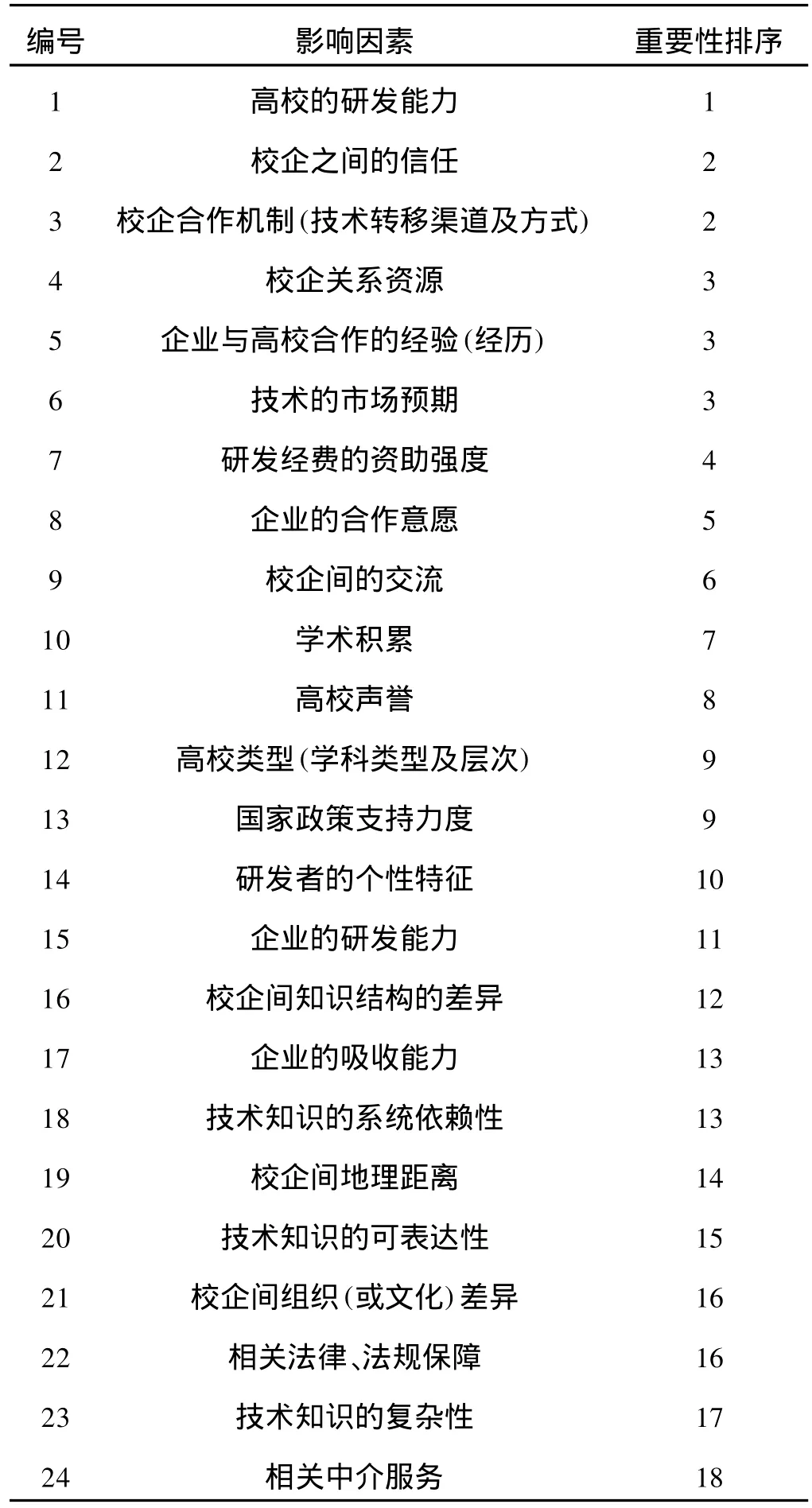

本次调查一共发出调查问卷120份,回收有效调查问卷87份;参考了以往有关对关键影响因素的研究,例如,万江平等选择20个因素建立解释结构模型,分析IT服务管理项目实施风险[28];王宛秋等选择13个因素建立解释结构模型,分析企业技术并购协同效应[29];张德茗等用12个因素建立解释结构模型,分析企业隐性知识扩散[30].经过专家多次讨论和对现有文献的分析,结合本文的研究需要,课题组要求答卷者按照影响因素在成功实施项目转化中的重要性,选择出16个重要的因素.通过对回收的有效问卷进行统计,得到24个影响因素的权重排序,如表6所示.

5 结 语

5.1 研究结论

(1)通过对国内外相关文献的分析,归纳总结出22个影响高校技术知识向企业转移的主要因素;通过对郑州5所高校与企业开展技术合作数据的分析,归纳总结出了2个新的重要影响因素:学术积累和校企关系资源.

(2)通过问卷调查,对24个影响因素进行了排序;结果显示:高校的研发能力、校企之间的信任、校企合作机制(技术转移的渠道及方式)、校企关系资源、企业与高校合作的经验(经历)、(高校)技术的市场预期、研发经费的资助强度、企业的合作意愿、校企间的交流以及(高校的)学术积累是排在前10位的关键影响因素.

5.2 研究局限

本研究的文献来源是万方数据库和Elsevier数据库,搜索文献时的关键词是“校企合作(university-industy linkages)”,二次检索关键词是“影响因素(influence factors)”,这样可能会遗漏一些潜在的重要文献.另外,本研究所使用的数据和调查问卷主要来源于郑州5所高校,可能只反映了郑州高校的部分特征,得出的结论是否能扩展到更大的范围,还有待于后续的研究和验证.

表6 影响高校技术知识向企业成功转移的关键因素排序

5.3 研究展望

(1)从现有的有关高校技术向企业转移的影响因素的研究文献来看,对影响因素的认识还不够全面,不够深入.今后应从不同的角度和环节来进一步研究相关的重要影响因素.

(2)已发现并进行了重要性排序的关键影响因素,它们之间的关系是怎么样的,它们是如何单独或共同发挥作用的?目前的研究尚未给出有说服力的答案.今后应该通过实证性的研究把这些问题弄清楚,为高校和企业的技术合作提供理论指导.

[1] 陈曦.产学研合作何以成少败多[J].装备制造,2009,3(4):38-39.

[2] Szulanski G.Exploring Internal Stickiness:Impediments to the Transfer of Best Practice within the Firm[J].Strategic Management Journal,1996,17(2):27-43.

[3] Commings J L,Teng B S.Transferring R&D Knowledge:the Key Factors Affecting Knowledge Transfer Success[J].Journal of Engineering and Technology Management,2003,20(1):39-68.

[4] 于翔瑜.技术转移中隐性知识转化的影响因素研究[D].大连:大连理工大学,2007.

[5] 米加宁,黄丽华,徐磊.作为公共政策的技术转移政策:美国的案例[J].中国科技论坛,2001,3(5):72-79.

[6] 范小虎.技术转移及其相关概念的涵义辨析[J].科技管理研究,2000,6(10):332-336.

[7] 陈宝森.美国跨国公司的全球竞争[M].北京:中国社会科学出版社,1997.

[8] 刘宏岩.产学研合作是高等学校发展的必由之路[J].长春中医学院学报,2006,3(1):1-2.

[9] 白利娟.陕西高校科技成果产业化影响因素分析[D].西安:西北工业大学,2007.

[10] 彭炳华.高校科技成果转化现状及对策研究[D].长沙:中南大学,2009.

[11] Zander U,Kogut B.Knowledge and the Speed of the Transfer and Imitation of Organizational Capabilities[J].Organization Science,1995,6(1):76-92.

[12] Martin Hemmert,Hiroyuki Okamuro,Ludwig Bstieler,et al.An Inquiry into the Status and Nature of University-industry Reserch Collaborations in Japan and Korea[J].Hitotsubashi Journal of Economics,2008,49(2):163-180.

[13] Tonis Mets.Entrepreneurial Business Model for Classical Research University[J].Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics,2010,21(1):80-89.

[14] 吴凡,董正英.高等学校技术转移能力影响因素及实证分析[J].科技进步与对策,2010,27(10):137-140.

[15] Aida Calderaa,Olivier Debande.Performance of Spanish Universities in Technology Transfer:An Empirical Analysis[J].Research Policy,2010,39(9):1-14.

[16] 徐凯,高山行.企业R&D能力在校企合作中的影响作用分析[J].科技进步与对策,2009,26(18):79-82.

[17] 章琰.大学技术转移影响因素模型研究[J].科学学与科学技术管理,2007,28(11):43-47.

[18] Toke Bjerregaard.Industry and Academia in Convergence:Micro-institutional Dimensions of R&D Collaboration[J].Technovation,2010,30(2):100-108.

[19] Mike Wright,Bart Clarysse,Andy Lockett,et al.Mid-range Universities’Linkages with Industry:Knowledge Types and the Role of Intermediaries[J].Research Policy,2008,37(8):1205-1223.

[20] 徐青.ERP实施知识转移影响因素实证研究[D].杭州:浙江大学,2006.

[21] Young S,Lan P.Technology Transfer to China Through Foreign Direct Investment[J].Regional studes,1997,31(7):669-679.

[22] Bernard L Simonin.Ambiguity and the Process of Knowledge Transfer in Strategic Alliances[J].Strategic Management Journal,1999,20(7):595-623.

[23] 吴勇慧.组织内个体层面知识转移的影响因素研究[D].杭州:浙江大学,2004.

[24] Lin L,Geng X,Whinston A.A Sender-receiver Framework for Knowledge Transfer[J].MIS Quarterly,2005,29(2):197-219.

[25] Ursina Kubli,Martin Woerter.University-industry Knowledge and Technology Transfer in Switzerland:What University Scientists Think about Co-operation with Private Enterprises[J].Research Policy,2008,37(10):1865-1883.

[26] Elisa Giuliani,Valeria Arza.What Drives the Formation of’Valuable’University-industry Linkages Insights from the Wine Industry[J].Research Policy,2009,38(6):906-921.

[27] Elisa Giuliani,Andrea Morrison,Carlo Pietrobelli,et al.Who are the Researchers that are Collaborating with Industry?An Analysis of the Wine Sectors in Chile,South Africa and Italy[J].Research Policy,2010,39(6):748-761.

[28] 万江平,王云凤,刘晴静.基于ISM的IT服务管理项目实施风险因素实证分析[J].科技管理研究,2009,29(5):487-489.

[29] 王宛秋,张永安.基于解释结构模型的企业技术并购协同效应影响因素分析[J].科学学与科学技术管理,2009,30(4):104-109.

[30] 张德茗,杨楚欣.企业隐性知识扩散及关键影响因素的模型分析[J].图书馆,2008,10(5):63-68.

Study on the Main Influence Factors of University Technology Knowledge Transfer to Enterprise

WEN Qing,FANG Run-sheng

(Zhongyuan University of Technology,Zhengzhou 450007,China)

This paper analyses related literature which discuss the influence factors of the university technology knowledge transfer to the enterprise.The factors proposed in the references were arranged,which involve in 22 main influence factors.Academic Accumulation and University-Industry links have a great impact on the cooperative relationship between university and enterprise which by survey of the technical cooperation status with 5 universities locate Zhengzhou City.Finally,24 main influence factors proposed in the paper were ordered based the investigation of 81 questionnaire which response by teachers worked at the University who have successful conducted their program,and the result shows that:University R&D capability,trust between university and industry,enterprise cooperation mechanisms(technology transfer channels and methods),relationship between university and industry,experience in corporate and university cooperation(experience),(university)technology and market expectations,intensity of R&D funding,corporate willingness to cooperate,exchange between university and industry,and(university)academic accumulation are the key influence factors and ranks at top 10 of all the key influence factors.

university-industry links;technology knowledge of university;transformation from university to industry;influence factor;sort

F204

A

10.3969/j.issn.1671-6906.2010.06.009

1671-6906(2010)06-0034-08

2010-12-01

国家软科学研究计划项目(2008GXQ6D163);河南省软科学研究计划项目(072400421420);河南省教育厅软科学研究计划项目(2007630045);郑州市软科学研究计划项目(0910SGYG25230-6)

文 青(1982-),女,安徽六安人,硕士生.