女娲“人首蛇身”形象的结构分析

韩 鼎

女娲“人首蛇身”形象的结构分析

韩 鼎

本文通过古籍中对女娲记载的分析,确定大约汉代时人们对女娲“人首蛇身”的形象已经形成相对一致的认识;并从 “野性的思维”角度重新审视 “半人半兽”形象的由来,认为 “人首蛇身”是思维对“自然—文化”秩序进行调和的产物,并具体结合女娲神话分析了 “人首蛇身”的来源和内涵,以及“蛇身”在大母神形象中的意义、蛇多样的象征意义对女娲神格的影响。

女娲;人首蛇身;半人半兽;大母神

一、“人首蛇身”的女娲

女娲形象的研究一直是我国女娲神话研究的重要方面,较为流行的观点有龙蛇说、葫芦说、蛙说、瓜说、鲵鱼说、蜗牛说等,莫衷一是。但若仅从古籍和汉代画像入手,可以发现至迟到汉代人们对女娲“人首蛇身”的形象已经有了相对一致的认识。

《楚辞·天问》:女娲有体,孰制匠之。王逸注:传言女娲人首蛇身。①

《文选·王延寿〈鲁灵光殿赋〉》:伏羲鳞身,女娲蛇躯。张载注:女娲,亦三皇也。李善注:《列子》曰:伏羲、女娲,蛇身而人面,有大圣之德。《玄中记》曰:伏羲龙身,女娲蛇躯。②

《列子·黄帝》:庖牺氏、女娲氏、神农氏、夏后氏,蛇身人面,牛首虎鼻。③

《艺文类聚·曹植〈女娲赞〉》:古之国君,造簧作笙。礼物未就,轩辕纂成。或云二皇,人首虵形。神化七十,何德之灵。④

汉代画像中女娲“人首蛇身”的形象更是屡见不鲜。

“人首蛇身”并非女娲所独有,而是中国神话系统中一个普遍而重要的形象,单是《山海经》中就有多位“人首蛇身”的神⑤。当然,自然界并不存在这种半人半兽的怪物,它只能是由人的思维“杜撰”出来的,李泽厚先生曾在《美的历程》中借用“人心营构之象”来形容这类半人半兽的形象,这是非常准确的。那么,想要彻底弄清人首蛇身的来源,就必须从人心是如何 “营构”这点入手,也就是“半人半兽”形象是基于什么样的思维模式而出现的。

二、“半人半兽”形象的结构分析

“人首蛇身”其实是“半人半兽”模式的一种具体表现。半人半兽的神祇在中外神话中都普遍存在,如希腊神话中狮身人面并有翅膀的斯芬克斯,人身羊足头上有角的牧神潘,半人半马的喀戎和肯托洛伊,埃及鹰首人身的日神拉,印度教象首人身的圣加尼西神等等。《山海经》中更是充满着各种“人兽组合”、“兽兽组合”的神怪。对于 “半人半兽”形象的来源,历来有很多种解释:黑格尔认为人首象征精神,兽身象征物质力量;人首和兽连在一起,一方面象征着精神要摆脱物质力量,另一方面也象征精神还没有完全摆脱物质力量⑥。普列汉诺夫认为是由于对动物的驯养致使对动物的看法发生变化,半人半兽形象从动物神产生人形神的过程所留下的痕迹⑦。埃利希·诺伊曼发展了荣格的原型理论,认为起初原型的神秘性远远超出了人的表达能力⑧,半人半兽的形象是意识对原型逐渐认识过程中的过渡形态。闻一多认为:人首蛇身正代表图腾开始蜕变为始祖神的一种形态⑨。李景江也认为是图腾崇拜向祖先崇拜发展的过渡形式⑩。石峰认为“半人半兽”是一种心理投射,这种心理建立在人们从临界到神秘这个认识过程的完成上⑪。屠武周认为“半人半兽”的起源与人以动物肢体图腾为饰有直接的关系⑫。由于研究者视角的不同,结论也就大相径庭,本文将从结构人类学“野性的思维”角度出发对“半人半兽”形象的来源进行再探讨。

“野性的思维”是结构人类学重要的理论根基,其最基础的特征就是“具体化”的思维模式:初民通过感觉器官对外界进行直观的感受,同时大脑确定所感受信息的属性。但并非把这些属性化归到对世界的整体认识中去,而是把世界不断的具体化,进而将世界分解认识为大量个别事物的集合体,而这些事物又被分解为诸多“部件”。这样“物种概念分解为诸特殊物种,每一物种分解为个别成员,每一个别成员分解为躯体的器官和部分”⑬。

“具体化”的思维模式属于认识过程,但若要创造文化产品还要涉及思维的创造过程,这一过程则基于 “野性的思维”的另一特征——“修补术”式的思维模式。对于修补匠,当他面临一项任务时,他就会用手边现有的材料通过“修修弄弄”来完成。对于初民而言,其材料库就是对自然进行观察而获得的被“具体化”了的形象库:植物、动物、组成它们的 “部件”,以及这些部件的象征意义和相互关系。结构人类学认为:思维是以对秩序的要求为基础的,其中既包括自然秩序,也包括文化秩序。因而文化产品的首要任务便是解释自然秩序,创立和维系文化秩序,最终使自然秩序和文化秩序相协调。具体的协调方式:或用自然秩序来“安排”社会文化秩序,如用动植物为氏族间提供的区分系统——图腾⑭;或用神话来调和、解释、维系“自然—文化”秩序。

因此,当神话思维需要一个人物来协调“自然—文化”秩序时,这一任务不仅体现在神话的情节中,也表现在人物形象的塑造上。“半人半兽”的形象正是 “野性的思维”调和 “自然—文化”秩序过程中所出现的产物:首先“具体化”的思维把象征自然的动物和象征文化的人不断的分解,直到把躯体分为一个个部件,这些部件承载着自然或文化的象征意义。而后,当神话需要一个形象来协调“自然—文化”秩序时,大脑就会无意识的塑造符合这一任务的形象去完成使命。神话情节的创作和人物形象的塑造都是思维为调和“自然—文化”秩序而进行的创造,因而它们具有深层结构的一致性。可以说,“半人半兽”形象是思维对“自然—文化”秩序协调的结果。

三、女娲“人首蛇身”形象的由来

下面将从“野性的思维”角度来具体分析女娲“人首蛇身”形象的产生。

首先,蛇作为一种常见的动物而被认识,“具体化”的思维模式把蛇分解认识为头和身 (尾);同样的思维过程,把人分为头、躯干与四肢来认识。

其次,通过对生活的长期观察和体验,“人头”被意指为思考和创造的载体,并具有统领的品格,从而被确立为文化属性的象征;而“蛇身”则被意指为与生死和生殖相关⑮,是自然属性的象征。因此,就形成了:

人首:蛇身∽文化:自然

第三,当神话需要一个人物去协调“自然—文化”秩序时,大脑就会无意识的构造出一个符合其任务特征的形象:在自然和文化这两极之间构造一个中介形象。

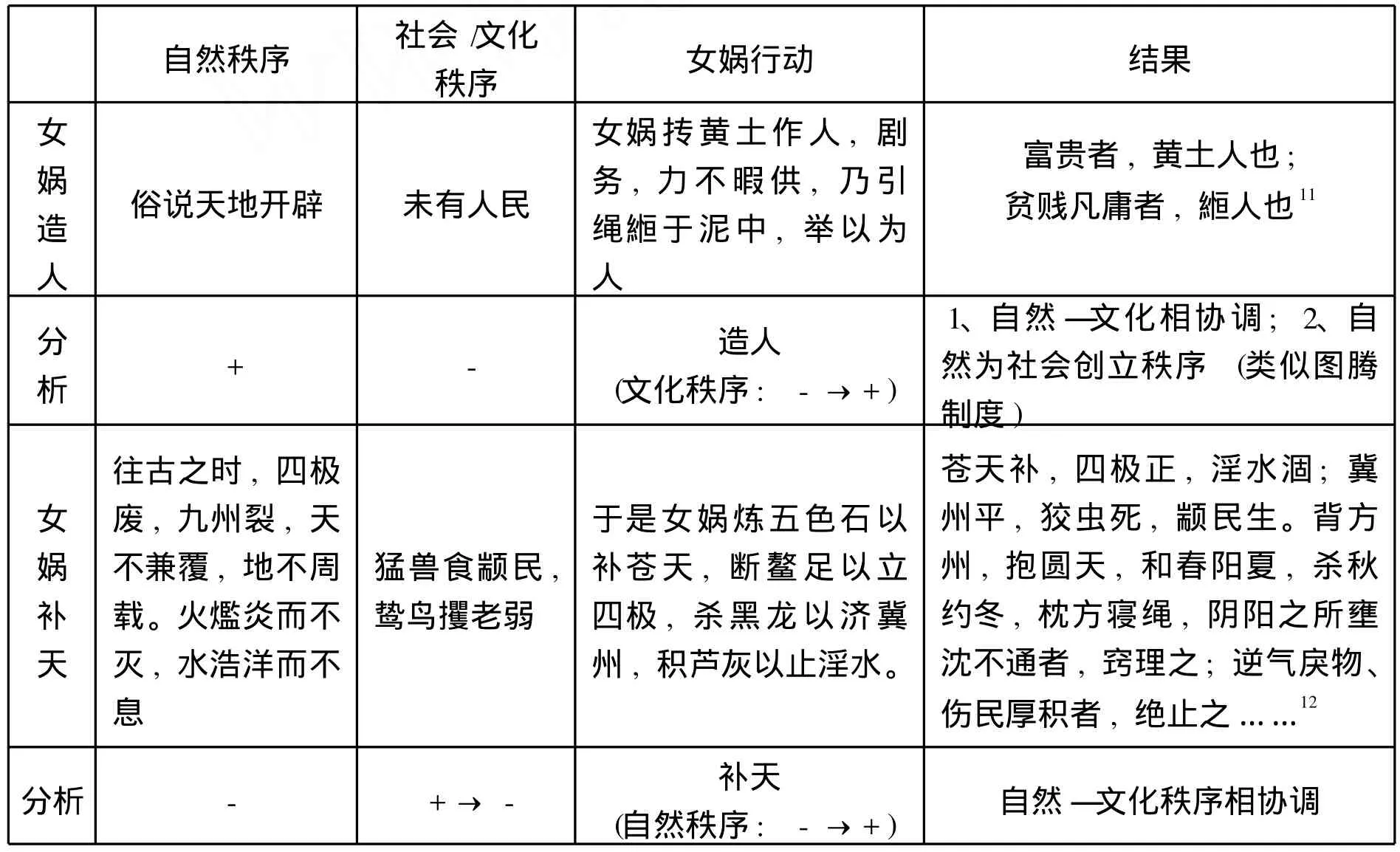

从协调“自然—文化”秩序的角度,运用结构神话学的方法分析女娲造人和女娲补天的神话,可以得到下面的表格:其中横向表格表示神话情节的发展顺序,是历时性的;纵向表格是共时性角度,它们体现出相同的特征。(其中:+为正常、理想的秩序状态,—为非正常、不完善的秩序状态):

自然秩序 社会 /文化秩序 女娲行动 结果女娲造人俗说天地开辟 未有人民女娲抟黄土作人,剧务,力不暇供,乃引绳縆于泥中,举以为人富贵者,黄土人也;贫贱凡庸者,縆人也11分析+-造人(文化秩序: -→+)1、自然—文化相协调;2、自然为社会创立秩序 (类似图腾制度)女娲补天往古之时,四极废,九州裂,天不兼覆,地不周载。火爁炎而不灭,水浩洋而不息猛兽食颛民,鸷鸟攫老弱于是女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极,杀黑龙以济冀州,积芦灰以止淫水。苍天补,四极正,淫水涸;冀州平,狡虫死,颛民生。背方州,抱圆天,和春阳夏,杀秋约冬,枕方寝绳,阴阳之所壅沈不通者,窍理之;逆气戾物、伤民厚积者,绝止之……12分析 - +→ - 补天(自然秩序:-→+) 自然—文化秩序相协调

这两则神话中都首先设立了“自然—文化”秩序的异常状态:造人神话中是由于文化秩序的缺失,补天神话中是自然秩序的崩溃。这些异常都导致了 “自然—文化”秩序的不协调,而女娲的任务正是调和这一状态。这一任务使得女娲的身份变为 “文化—自然”的中介,神话思维在无意识的构造女娲形象时,也受到这一任务所体现的深层结构的影响,进而用“半人半兽”来体现“自然—文化”的中介性质。

最后,神话思维将代表文化的“人首”和代表自然的 “蛇身”融合在一起,形成 “人首—蛇身”、“自然—文化”的融合体,并承担协调两者的任务。

四、“蛇身”的大母神

上面的论述虽然以“人首蛇身”为例,但其实只是解释了女娲 “半人半兽”形象的由来,为何“半兽”的形象要用“蛇身”,则需要结合另外的女娲神话和神格进行再探讨。

《山海经·大荒西经》:有神十人,名曰女娲之肠,化为神处栗广之野,横道而处。郭璞注:或作女娲之腹。

《抱朴子·释滞》:女娲地出⑯。

“女娲之肠”的化生神话有一个值得关注的地方,就是化生十位神人的部位——肠 (腹)。腹部,它最显著地表现出容器根本的容纳特征13。而对于 “女娲地出”神话,大地作为坟墓和洞穴,也有基本的容器特征。⑰这两则看似无关的神话通过“容器”这一意象相连,而“容器”正是大母神原型的一个重要特征。大母神最初的意象是原始母体,一个能包容万物的容器,所以《说文》说:娲,古之神圣女,化万物者也。⑱结合女娲造人、补天的功绩以及“容器”特征,可以说女娲的“大母神”地位是毋庸置疑的。但当人们渐渐认识到男性在生殖过程中发挥的作用,大母神的形象中就被加入了男性生殖力的象征。因而作为代表生育力的地蛇,它成为大地女神的一部分。⑲

当理解了生育是男女结合的产物,人们就会向上追问,直到思索到“抟土造人”的大母神女娲是否也有父母或者制造者呢?《天问》中“女娲有体,孰制匠之”正反映了这类问题。思维没有创造新的神话来解释这个问题,而是用 “蛇身”的形象来调和了这个问题:女娲的名称就定性了其性别特征,但形象中的“蛇身”又象征了男性生殖器,这就造成了一种“雌雄同体”的状态,其本身就隐喻了男女结合的意象。所以,由于“蛇身”的融入而形成的雌雄同体状态正表现了:思维在调和“泥土造人神话”和“两性生殖事实”这对矛盾所作的努力,以维系神话所设立的秩序。

五、“人首蛇身”的象征延伸

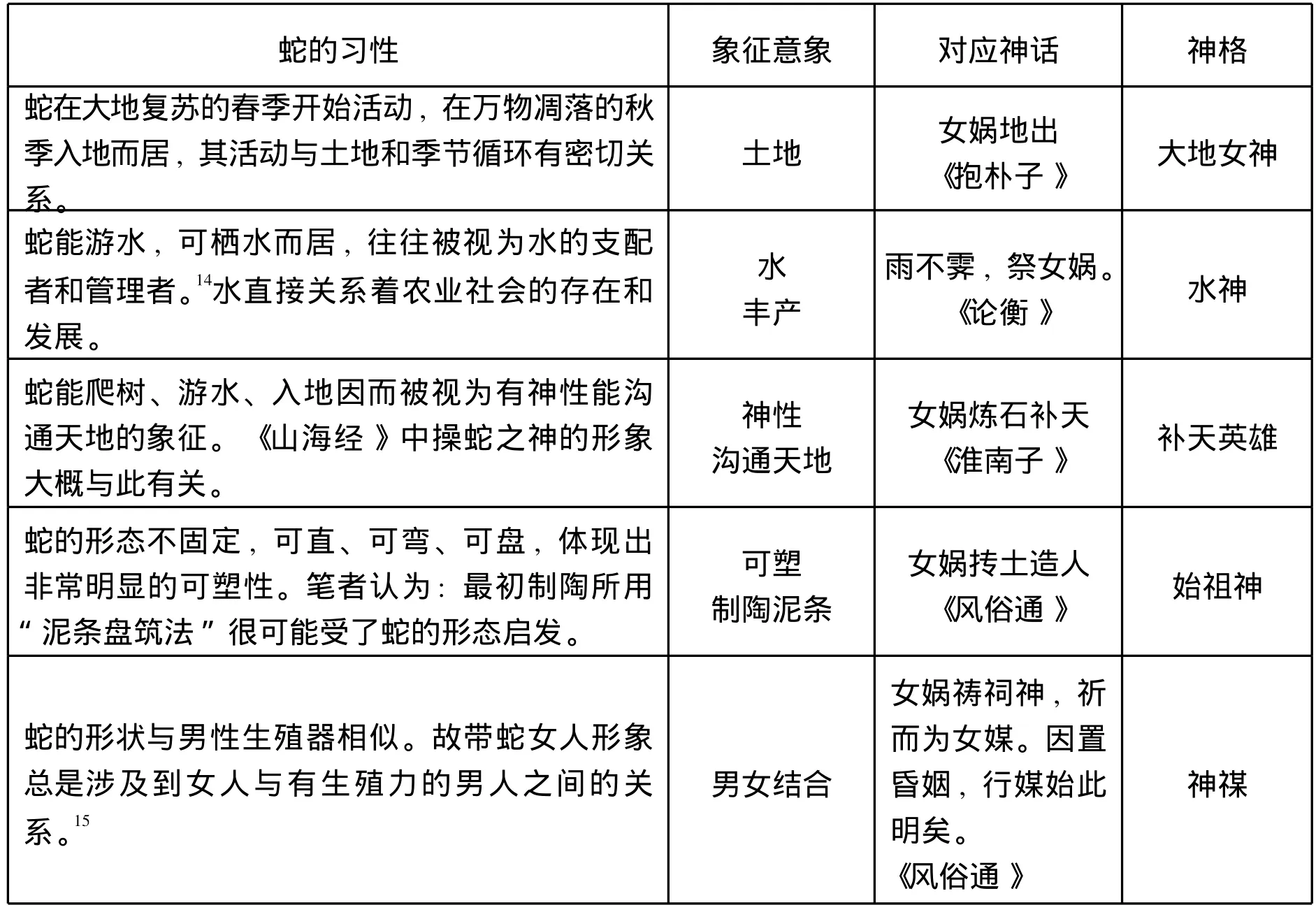

由于蛇的象征意义非常丰富,因此“人首蛇身”的女娲其神格也随之延伸:

另外《世本·作篇》中记载:女娲作笙簧。这样,女娲又成了音乐神。《旧唐书·音乐志》记载:(笙)女娲氏造,列管于匏上,纳簧其中⑳。匏即葫芦,具有明显的“容器”特征,而管的形状和男性生殖器相似。所以,笙 “列管于匏”形象和女娲 “人首蛇身”形象所体现的 “两性生殖”意义是一致的,由“人首蛇身”的女娲来“作笙簧”是再合适不过的了。也正因笙的读音和象征意义均与生育相关,故常常出现在用以祈子求福剪纸中。

综上所述,对于女娲 “人首蛇身”的形象:首先,它象征了“自然—文化”秩序的协调统一。其次,“蛇身”作为男性生殖力的象征,将两性生殖观念融入了大母神的形象之中,这是对神话和现实间矛盾的一种调和。最后,蛇丰富的象征意义赋予了女娲多样的神格。

注释:

① (宋)洪兴祖:《楚辞补注》P81,(北京)中华书局,1985年。

② (梁)萧统编,(唐)李善注:《文选》卷 11,上海古籍出版社.1986年。

③杨伯峻:《列子集释》P84,(北京)中华书局,1985年。

④ (唐)欧阳询撰,汪绍楹校:《艺文类聚》P208,上海古籍出版社,1985年。

⑤闻一多:《闻一多全集》卷 3,P97,湖北人民出版社,1994年。

⑥黑格尔:《美学》卷 2,P77,(北京)商务印书馆,1984年。

⑦普列汉诺夫:《普列汉诺夫哲学著作选集》卷 3,P393,(北京)三联书店,1962年。

⑧埃利希·诺伊曼:《大母神:原型分析》李以洪译,P12,(北京)东方出版社.1998年。

⑨闻一多:《闻一多全集》卷 3,P85,湖北人民出版社,1994年。

⑩李景江:《论半人半兽的心理根源》,《民族文学研究》1987年第 5期。

⑪石峰.临界与神秘:神话中 “半人”形象生成研究.贵州师大学报 (社科版).1993(3).

⑫屠武周:《半人半兽实质和起源新解》,《社科信息》1989年第 4期。

⑬列维—斯特劳斯:《野性的思维》P11,李幼蒸译,(北京)商务印书馆,1997年。

⑭韩鼎:《结构主义神话学评析》,《广西民族研究》2009年第 2期。

⑮汉斯·比德曼:《世界文化象征辞典》P268,刘玉红等译,(桂林)漓江出版社,2000年。

⑯ (宋)李昉:《太平御览》卷 78,P365,(北京)中华书局,1995年。

⑰何宁:《淮南子集释》卷 6,P479,(北京)中华书局,1998年。

⑱ (清)郝懿行:《山海经笺疏》(成都)巴蜀书社,1985年。

⑲王明:《抱朴子内篇校释》P154,(北京)中华书局,1985年。

⑳埃利希·诺伊曼:《大母神:原型分析》P43,李以洪译,(北京)东方出版社,1998年。

㉑埃利希·诺伊曼:《大母神:原型分析》P45,李以洪译,(北京)东方出版社,1998年。

㉒(汉)许慎著,清·段玉裁注:《说文解字段注》P625,(成都)成都古籍书店,1981年。

㉓埃利希·诺伊曼:《大母神:原型分析》P145,李以洪译,(北京)东方出版社,1998年。

㉔铃木正宗:《日本神乐中的龙与蛇》转引自蔡春华《中日文学中的蛇形象》,(上海)三联书店,2004年。

㉕埃利希·诺伊曼:《大母神:原型分析》P143,李以洪译,(北京)东方出版社,1998年。

㉖ (后晋)刘昫等:《旧唐书》卷 29,1074,(北京)中华书局,1975年。

Research on Nüwa’s Figure—“Human’s Head with Snake’s Body”

Han D ing

According to the records of Chinese ancient books,we can confir m that no later than Han dynasty,there was same understanding ofNüwa’s figure,Human’s Head with Snake’sBody.The writer analyzed the figure by the viewof“savage mind”and concluded the figure is coordination of“nature—culture”order.By analyzing the myth ofNüwa,writer explained the meaning of Human’s Head with Snake’sBody and why snake’s body appeared in the GreatMother’s figure.In the end,the article researched the affection of snake’s symbol to Nüwa’s status.

Nüwa;Human’s Head with Snake Body;Half human— half animal;the GreatMother

【作 者】韩 鼎,南京大学历史系 08级博士研究生,江苏南京:210093

C95

A

1004-454X(2010)01-0062-005

〔责任编辑:覃彩銮〕