乡镇权威、奥尔森困境与地方治理秩序——一个桂北乡镇的政治生态与治理逻辑

陈 潭,罗晓俊

(中南大学 政治学院,湖南 长沙 410012)

乡镇权威、奥尔森困境与地方治理秩序

——一个桂北乡镇的政治生态与治理逻辑

陈 潭,罗晓俊

(中南大学 政治学院,湖南 长沙 410012)

乡镇权威是地方治理函数中的重要变量。毫无疑问,良好的或递增的乡镇权威对于基层公共政策动员和执行起着重要的作用。而乡镇权威的递减或丧失,则容易导致地方公共政策执行的困难,进而导致地方治理秩序陷于奥尔森困境的泥潭。通过以桂北调查中的乡镇案例叙事,探讨乡镇权威和基层公共政策运作的相关性,从而展现地方治理秩序中的政策遭遇以及非合作博弈过程中的集体行动逻辑。在新农村建设的政策框架下,重塑乡镇权威和开展有效的地方治理无疑具有积极意义。

乡镇权威;公共政策;地方治理;桂北调查

一、思路与进路

在桂镇调查的日子里,我们发现了一个有趣的现象:桂镇的村民对桂镇政府推行的公共政策总要先进行一番质疑,再拖拖拉拉地执行下去,随后他们会一边埋怨政府没有为改善他们的生活做任何努力,再一边接受新的政策。这最终形成一种奇怪的循环,并引发了我们对乡镇权威与地方治理秩序的关联性思考。

乡镇权威是一个历史性概念,在基层行政组织出现之前,中国地方治理笼罩在乡绅精英的统治下,维系人们关系的是“地方性的利益共同体”[1]。而1958年人民公社制度的建立从组织到心理上彻底改变了农民的依赖对象,宣告了乡绅治理时代的结束。作为乡镇政府的前身,人民公社制度曾经发挥过巨大的历史作用,但“一大二公”的生产方式到后期越来越不适应生产力的发展,国家不得不致力于新一轮的地方政权重构——建立权力较小、服务导向的乡镇政府。20世纪80年代,各基层乡镇政府的建立宣告着“乡镇权威治理时代”的正式来临。乡镇政府自诞生之日起便被寄予了改良地方秩序的良好愿望,合法性、权威性迅速积聚。在强大权威地推动下,公共政策执行顺畅,地方治理秩序井然。而随着税费改革的深入,不少乡镇政府在持续性“短缺型财政的压力”下的一系列政策失败导致了其权威的持续下跌和农民信任赤字的产生,地方治理秩序的集中与均衡态势被打破,地方治理进入了“后乡镇权威治理时代”。“后乡镇权威治理时代”的政治是弥散性政治,由乡镇干部组成的小集团试图通过对资源及情境的刻意控制主导以农民为主体的大集团,却不幸最终陷入了地方治理中的“奥尔森困境”。所谓奥尔森困境表达的是一种集体行动的悖论,即“由理性个体组成的大集团,却不会为集体利益行事”[2](P18),公共服务的供给和管理关系的维持将建立在持续的迭演博弈上,公共政策的质量水平、乡镇政府的博弈技术、领导个体的执政艺术、普通民众的驯服状况等若干变量共同建构了地方治理秩序的函数。

我们选取广西桂镇作为调查单位和研究对象,以此解构一个乡镇的微观政治生态和制度行动逻辑。桂镇明代建圩,清代为贵县四大圩之一,1957年成为贵县十二区,1958年成立人民公社,1984年成立桂镇人民政府。桂镇因其地处桂市东南部两大铁路与公路的交汇处,交通便利,而被确定为由乡镇企业领跑的工业型重镇。该镇面积广阔,下辖村多以种植业为生,村庄内部至今仍保留有李、姚、杨几宗大姓,族威、族望依然拥有较大的活动空间。传统基因与现代元素在这个古老的乡镇中交汇,30年改革的痕迹鲜活而完整地保留在桂镇的历史里,并渗入桂镇人的记忆中。在国家改革和社会转型的大背景下,以案例访谈的方式对桂镇村民的政治记忆进行追述和分析,或许能在一定程度上展现乡镇权威在数十年中的增减或兴衰,进而勾勒出地方治理秩序的变迁图景。

二、地方治理变迁中的乡镇权威

乡镇权威来源于农民对权力合法性的认同,是“统治的心理权力”[3](P5),具有时间上的延展性,受到农民的记忆、对现状的认识和对未来的预期的影响。换言之,它是多次认同效果的积加,因此对乡镇权威的考察要放到具体场域的时间序列中。

有人曾形象地表述过乡镇权威的整体变化趋势:“60年代初,我国遭遇巨大天灾,农民没有造反,困难在短短几年里就被克服了,当时靠的就是中国人民,尤其是中国农民在长时期战争中形成的对中国共产党及其领导的政权的深厚情感。”[4](P43)而农村经济政治体制改革以后,乡镇政府介入乡村社会的机会大大减少,不少乡镇政府还出于自利性目标,最大程度汲取公共资源,于是乡镇政府与当地农民的关系逐渐从“鱼水关系”演变为“油水关系”。在桂镇,村民们对政府的感情变化也大致呈现为不规则的“L”形,可以用三个具体的词汇来描述这种变化,即“重视——仇视——忽视”,从案例1中可体察到这种变化过程:

[案例1]乡镇形象的民间话语

2006到2008年,我们三度到桂镇进行调查,听到过不少对桂镇政府的评价。有一句在群众中流传得最广——“以前它干不好事,后来它不干好事,到了现在它根本就没在干事!”通过访谈,我们发觉那句俗语背后所隐藏的,其实是由税费改革而引发的乡镇政府的权力衰微和行为异化过程,现将部分有代表性的言论摘录如下:

农民A:以前穷是穷,至少没那么乱,肚子没有现在饱,但心里面安实。现在晚上走路都要担心飞车抢劫,派出所也从来不管!

农民B:那些人(指乡镇干部)没钱就到处想办法刮(指的是1994年分税制之后,地方政府的收税空间减小)。所有部门里,计生所的人从来动得最勤,哪家超生了,立马有人过去罚钱!有时还会带上派出所的人拿着电棍去!

农民C:我们的民政补贴从来就没发齐过,比如今年(2006年)内涝,人家湛镇每亩10元,穆镇每亩15元,我们每亩只补8元。我们问为什么钱不够,他们(乡镇干部)就举出一大堆理由,什么你们XX时候又欠了这个费那个费,填上之后就剩这么多。没人知道到底欠的是什么,也没人知道到底应该拿到多少。

农民D:现在农业税也不用交了(2006年取消农业税),连农业补贴都是直接打到银行账户上。他们(乡镇干部)根本就没有什么事,一张报纸一杯茶,最多就是见他们搞搞宣传!我认识的妇联、人大的干部全都出来开店做生意了。你说现在乡镇政府在哪里,我怎么都没感觉到!

米尔斯曾很精辟地说:个人困惑的表述及解决有赖于他切身所处的环境[5](P6-7)。寥寥数句民间话语折射出的是国家政治体制改革的历史脉络和此脉络中桂镇权威的衰败历程。20世纪80年代初,本着冲破“一大二公”管理体制和改善农民生活的初衷,国家改“社”为“乡”,在各地建立乡镇政府。乡镇政府与人民公社在干部选任方式上存在根本区别:公社时期的生产大队党支书和生产队队长一般都是由土改积极分子担任,农民对他们的支持一方面出于对正式权力的服从,另一方面出于对熟人关系的认同;而乡镇干部由国家委派和上级选任,在强资源导向的职位安排过程中,人数最多而资源最薄的农民群体只能游荡在权力场的边缘——对于他们来说,乡镇干部是一批陌生人。失去了熟人关系的牵绊,“政绩”便成了判断政府优劣的唯一标准,政府管理水平和服务质量直接决定了其公众形象和权威大小。以税费改革为界,桂镇权威的演变大致经历了三个阶段:

第一阶段是1984到1994年分税制改革之前。这一阶段乡镇财政收入主要分三大块:一是税收收入;二是上级政府转移收入;三是摊派收入(主要指乡镇统筹提留)、收费和罚没收入,三项收入基本可以维持乡镇政府的正常运转。可以说,这个时期的乡镇政府财权与事权结合得较为紧密,权力大财力足,管得起事也愿意管事。加之农民在情感上依然承续着对党和政府的深切感激和信任,对政府的能力不足和偶然失误能采取宽容的态度和“沟通性”行动[6],正如农民A所言:“肚子没有现在饱,但心里面安实”。至于有人埋怨政府“干不好事”,也只是对政府经济调控能力的小小抱怨。当时的乡镇政府与农民的关系处于一种“强权力——强认同”的状态,所谓“人心齐,泰山移”,许多大型公共设施(比如水渠和电网)都是在那个时期修建起来的,而这些实惠的获得又加强了农民对政府的信心。

第二阶段是1994年到1999年。1994年国家实行分税制改革,实质就是各级政府在财政主体本位利益的激励下,将各种好处尽量上收到自己的盘子之中[7]。从中央开始,沿着“省—市—县—乡镇”的路线,各级政府将数额大、稳定性高、征收成本低、年增长率高的税种划为本级所有或尽量收取较大比例。如此一来,处于底层的乡镇政府完全没有选择空间,税收收入大减。但财政缩水之后,乡镇政府的担子却没有减轻,压力型体制使得从中央到地方任务的层层加码成为可能,部分乡镇政府为完成上级的指标性任务只有大借外债。财政状况的入不敷出迫使乡镇政府只能绞尽脑汁“创收”。案例中提到“计生工作中的暴力抢钱”和“克扣民政补贴”都是政府“创收”的真实写照。此外,乡镇政府巧立名目、乱收杂费,侵吞公产,权力寻租的现象亦时有发生。农民对乡镇政府的态度也因此发生了较大的转变,评价从“干不好事”变成“不干好事”。如果前者只是对政府能力的微弱质疑,后者则是对它行为动机上的全然否定。显然,这个阶段的政府和农民是一种“强权力——弱认同”关系。

第三阶段是2000年至今。20世纪末,沉重的农民负担和乡村治理危机催生了新一轮的税费改革。2000年,新一轮税费改革以安徽为试点在全国逐渐铺开。这次税费改革基于这样一个假设:农民的负担太重主要出于两个原因,一是基层政府乱收费;二是基层政府权力太大,增大了寻租的空间。于是“正税清费”成为新一轮改革的主题,乡镇统筹全部取消,农业税逐渐减免,国家试图以强制财政缩水的方式“倒逼”乡镇政府瘦身[7],但瘦身计划并未达到预期的效果,反因“过度减肥”引发了地方政府的人事臃肿。这首先表现在:作为税费改革配套方案的乡镇机构改革只有指导方向没有具体措施,被裁汰人员的分流和安置问题得不到解决而出现“分而不流,名亡实存”的现象。正如农民D所说,连“农业补贴都是直接打到银行账户上”,部分机构被完全闲置,“一张报纸一杯茶”成为政府的常规工作,干部“下海”现象屡见不鲜。就像一首脍炙人口的打油诗里写的:“八九点上班,十一点下班,三四点开会,五点钟拜拜。群众有困难,领导总不在,百姓血汗钱,养人吃白饭!”乡镇政府的实权被架空,“政府在哪里”成了农民挂在嘴边的话,乡镇政府和农民之间演变为“弱权力——弱认同”的关系。

如果说政治体制转轨的不畅是桂镇权威持续下降的外部变量,那么2008年的一起“招生威逼”事件则是其权威骤减的内生变量。事件可复述如下:

[案例2]利益共谋下的招生威逼

2007年,桂镇所属的桂南区办了一个职教中心,政府引资150万,并向投资商承诺会负责招满1600个学生到该中心下属技校就读。结果到2008年4月为止,该中心仅招收到100多名学生,距目标数量十分遥远。于是桂南区教育局突发奇想:把招生指标分派到全区每所中学每个毕业班老师身上,并责令作为教育重镇的桂镇挑起大梁。桂镇政府遂将中考完后的学生强留在学校,让班主任进行“劝服”,声称“谁不完成任务,开学就要考虑调离岗位!”并派专干到学校挂点监督。

据了解,新开办的职校是个农技学校,但它面积太小,且缺少模具,并不具备职业学校的基本条件。

“这种学校,我们怎么好意思劝自己的学生去读!”一位教师愤愤地说。

此事件不久便引起了学生及家长的愤怒和集体抗议,最终不了了之。

在我们的访谈中,该事件被评为“桂镇政府历年来做过的最糟糕的事”。之所以会造成如此恶劣的影响,原因在于政府在该事件中的行为侵犯了农民心中的正义底线。正如美国著名农民研究专家詹姆斯·斯科特所言:贫困本身不是农民反叛的原因,只有当他们的生存道德和社会公正感受到侵犯时,才会奋起反抗。桂镇政府在“威逼事件”中滥用公权,假教书育人之名行非法敛财之实,其自利动机严重践踏了公共利益,使公共政策沦为特权阶层的牟利工具。不难想象,当这一事件在街谈巷议中传开,将纠结起民众的怨恨情绪,最终导致信任的赤字。

三、后乡镇权威时代的奥尔森困境

当信任的赤贫成为社会的常态,地方治理便进入了后乡镇权威时代。后权威时代的乡镇政府告别了“一呼百应”的荣耀岁月,陷入到弥散而琐碎的博弈斗争中。公共服务的供给失效和社会管理的软弱无力是这个时代地方治理的典型特征。我们可以从桂镇河流的治理困境中窥见一斑:

[案例3]GDP生存下的公地悲剧

桂镇的鸭绒、塑胶加工全国有名,伴随着这些乡镇企业发展的是日益严重的环境问题。鸭绒厂房边上的河水黑得跟稀释的墨差不多,住在黑水边上的农民根本无法使用。一次偶然的机会,笔者跟住在黑水边上的农民们进行了短暂的交谈,下面是与姓谭的农户的对话:

问:“这么差的水,政府也不管啊?”

答:“管什么啊,政府都是他们(乡镇企业)的人,一路开绿灯!”

问:“为什么没人到市里反映呢?”

答:“那搞不得,咱镇上的塑胶厂、造纸厂、鸭绒厂……都这样,整下来估计没几间合格的。我妈,我二伯他们都在那些厂里面干的……”

(一边有人插话:有很多时候都想告,就是不知道告给谁!何况你一个人去有什么用?小心有人给小鞋穿!)

在“发展经济,改善生活”的地方性话语中,农民充满着“端起碗来吃肉,放下筷子骂娘”的矛盾心理。桂镇是以工业领跑的乡镇,全镇共有企业700多家,从业人员3.5万人,几乎都是镇上及周边农村的居民,可以说乡镇企业吸收了桂镇近四成的劳动力(桂镇2007年末人口103646人)。乡镇企业改革表面上实现了“政企分开,党政分开”,但由于政府保留着对企业的注册、税收、监管等各项权力,对乡镇企业仍然存在着强大的影响力。或许农民们也很希望有一个干净安全的生存环境,也对政府在环境治理方面的不作为颇有微词,但摆在他们面前的是更严峻的生存压力——他们的经济收入都来源于那些给他们带来了污染的乡镇企业。为获取优质的公共环境而丢掉饭碗,这是任何一个理性人都不会选择的行为。“一个集团做什么取决于集团中的个人做什么,而个人做什么又取决于他们采取其他行为的相对好处”[8](P20),当每个农民都优先选择了自保的时候,公共环境便成为了群众理性最后考虑的部分。诚然,在一个公共领域发达的社会中,人们的总体权力是一种“大权力”,人们通过公议的压力约束政府行为,中国传统农村的宗族议会就曾起到过类似效果。而现代化进程使人在获得自由的同时,离开了共同体:生产空间的转换、村落边界的外溢、个人诉求的具体化使被分解过的“大权力”再也无法重新凝聚,群体的监督力量不复存在——这也是奥尔森困境的根本症结所在。深暗此道的乡镇干部也会想方设法维持农民的无组织状态:利用乡镇企业压制农民行动;通过意见拦截阻止农民上访;通过严密监控防止农民联合等。虽然从绝对数量上看,乡镇干部远远少于农民,但他们在信息资源和组织安排上更具优势。乡镇干部与农民们的博弈,从表面上是“小集团”和“大集团”的博弈,实质上是“小集团”和每一个农民个体的博弈。

如果说低效的政策供给由于农民的理性计算找到了存续的机会,那另一方面一些出于改良目的的公共政策也同样会因为农民负面的政治记忆而遭受强烈质疑,这迫使地方政府不得不运用“非常手段”来实现政策目标。以桂镇“新农合”的政策遭遇为例:

[案例4]千方百计的政策动员

新农合政策在桂镇的推广效果比较乐观,2007年止,参合率达到85.44%。我们曾针对新农合的推广与镇长进行过一次访谈,将对话截取如下:

问:新农合是个很实惠的政策,在农民之中应该很受欢迎吧?

答:这你可猜错了,我们刚开始搞的时候根本没人理,挨家挨户地上门劝都没人参加。

问:为什么会出现这样的情况?

答:他们向来这样,总以为政府要害他们。

问:那后来怎么达到这个数字的?

答:只能不断做工作。宣传动员、培训讲解、干部挂村、医生上门,能做的都做了。当然还要用一些小鼓励,农民很实在的,不给他点好处他不买帐。

问:比如说什么好处?

答:我们对积极参合的村是有优惠的。比如对参合率最高的三个村我们有部分返还,这样数字才上来的。还有就是要用一些特殊手段。

问:特殊手段?

答:比如杨村和南岭村,这些都是边远的村,难搞得很,刁民!我们的干部上门做工作从来是被赶出来的。第一次参合率统计上来的时候,这两村一个人都没报。直到我让人摆了坛才管用。

问:摆坛指的是什么?

答:村里的一项祭祖活动。我找人给我搭了个坛,请他们的族头过来,杀鸡、拜坛、向天发誓。我说“你们这些钱我保证全部是留给你们以后用!这笔钱要是进我口袋,我全家不得好死!”他们才陆续有人报。

熟悉内幕的村干部还告知,为了做通工作,他们没少请村里的族头吃饭。后来参合率能上去,也是因为族头们领了指标回去。

后根据2008年桂镇统计数据,杨村参合率在桂镇26个单位中排第15位,南岭村排第20位,两者排位均有上升。

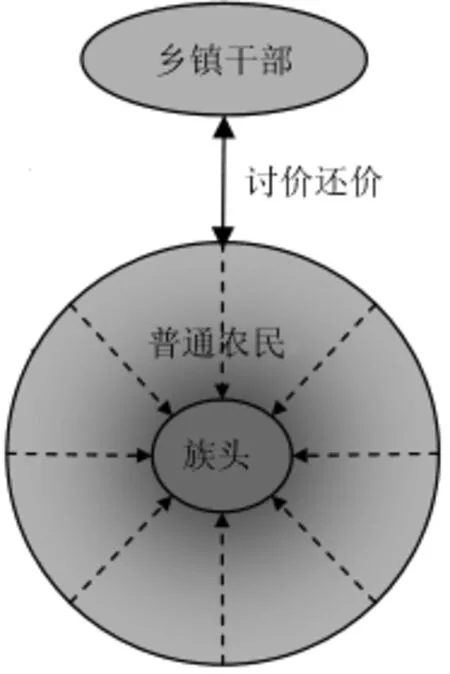

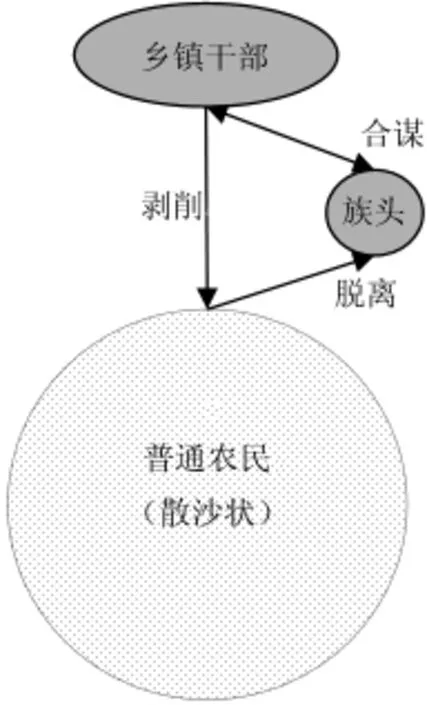

从上述案例中,我们看到了一个“大集团”对待公共政策的冷漠与乡镇干部为调动其积极性而采取的一系列措施。事实上,在乡镇领导的眼中,桂镇农民被划分为两类:一类是距离乡镇较近,被卷入工业化过程中的农民,他们构成了真正定义上松散的“大集团”;另一类则是乡镇干部口中杨村和南岭村的“刁民”。由于地理位置的偏远和隔离,这些村落内部仍保留着传统的农业劳作方式和对古老神秘力量的敬畏,拥有较强的乡村关联度及家族精英动员能力,他们从某种程度上说是有凝聚力的“小集团”(这也是乡镇政府最头痛的力量,他们拥有谈判的能力),政策在进入这些村庄时往往遭遇“隐性制衡”[9]。对不同性质的两类农民,乡镇政府采取了不同手段。针对第一类农民,政府采用了“选择性激励”:先在全镇范围内动员,并对“参合率最高的三个村”实行“部分返还”,以降低参与的相对成本,鼓励农民积极回应。而对于第二类农民,在劝服无效的情况下,干部选择用“借力”与“拉拢”的技术:首先,镇长在这两村摆上了祭台,向“祖先”借力,通过仪式获得神秘力量的认可;其次,乡镇干部宴请“族头”,拉拢家族精英。我们在调研时常常可以听到类似话语“‘大头’(村里较有威望的人)都跟政府有点关系,要不然也说不起话”、“你去办事,政府问你要‘搭快车’还是‘搭慢车’,没点关系,连车都搭不上!”可见,乡镇干部与家族精英间的相互利用并不罕见。通过“利益的合谋”,乡镇政府的政治行为达到了双重效果:从近期看,主要产生的是政策效果——使新农合顺利推广下去;而从长远来看,更重要的是达到了一种政治效果——瓦解了对抗性“小集团”的内部结构。在杨村和南岭村,族头们凭借其特殊地位与个人魅力在村民中拥有较高的威望,作为轴心将整个村庄的村民凝聚起来,构成一个权力辐射型的“小集团”。乡镇政府与村民之间的利益博弈最终要通过干部与“族头”间的讨价还价来实现(见图A)。而乡镇干部对族头的长期拉拢最终会打破这种“黑箱平衡”。二者“合谋”的次数越多,族头与普通村民间的关系就越远,尤其是在政策失败的时候,作为协同者的“族头”们也往往难逃其咎。当村民对“族头”累积的不满超越了乡约习俗所能维系的极限时,这种村落共同体就会瓦解。有凝聚力的“小集团“一旦沦落为消极的“大集团”,就只能在与乡镇政府的博弈中屈居下风(见图B)。

由此可见,在后乡镇权威时代,政府通过对权力技术的应用保持着自己在利益博弈中的优势地位:第一,通过乡镇企业对农民实现经济上的控制,从而保证理性算计的农民们不会贸然生事;第二,通过“选择性激励”调动起“冷漠”的群众的积极性;第三,通过对地方精英的拉拢逐渐瓦解顽固的势力群体。就这样,桂镇政府通过多重政治技术维持着地方治理秩序中的“奥尔森困境”,并在实践中实现了政策的持续运作。然而,农民的沉默是迫于生存压力的无奈屈从,其内心的不服沉积了下来。一旦积怨过度或关键性事件使个人情绪冲出理性的边界,“奥尔森困境”便会被突破,近年来频发的群体性事件便是对这种“突破”的现实注脚。当正常的利益表达渠道的受阻,农民只能寻求非常规的方式表达内心不满,地方治理秩序将因此遭受严重破坏。

图A

图B

四、结论与讨论

地方治理函数是一个多变量的集合体,任何要素的变化都可能引起地方治理函数关系的变化,都可能导致地方治理变迁中的政治聚集或政治疏离。毫无疑问,要素与要素之间的乘数关系可以放大地方治理的倍数效应,而各变量之间的除数关系则可能使地方治理效应走向折扣性递减。因此,要形成良序的地方公共治理,就必须产生适应时代发展和农村实际的公共政策,必须建构能够获得农民认同的乡镇权威,必须需要强有力的基层动员和执行能力,当然也离不开民众的政策理解能力和接受程度。我们知道:良好的或递增的乡镇权威对于基层公共政策动员和执行无疑起着重要的作用;而乡镇权威的递减或丧失,则容易导致地方公共政策执行的困难,进而导致地方治理秩序陷于奥尔森困境的泥潭。

从一定程度上来说,桂镇的变迁可以折射出共和国60年来国家、集体与农民个人不离不弃的依存关系,可以观照出改革开放30年来中国农村发展变化的绚丽图景。在计划经济时代,“多取少予”、“以农补工”是建立在人民公社制度和“大锅饭”基础上的,农民缺少寻求剩余利益的空间和机会,乡镇权威的强合法性和农民的强认同度加强了地方治理的动员力和执行力,形成了史上少有的“安定团结”的地方治理秩序。随着“大包干”和联产承包责任制的推行,农民家庭式的行动单位得以确立,个体能量完全得到释放,于是去行政化的村庄与国家政策、乡镇政权的张力不断显现,因而地方政治变迁中的不可治理性因素不断增加。在这种后权威时代,地方财政的增加、GDP的提速乃至于政府规模的增长都有可能与农民政治权利和经济利益形成冲突,乡镇权威的递减和农民负担的递增都有可能导致奥尔森困境的出现,于是地方治理中的财政赤字、信任危机、管理困局都不可避免地或多或少地呈现出来。我们相信,随着农业税的取消和“多予少取”式公共服务供给的增加,国家社会主义新农村建设将会迎来和谐稳定的地方治理新局面。

[1]李远行.大共同体本位?小共同体本位?——中国农村基层组织性质探析[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2004,(1):70-75.

[2][美]曼瑟·奥尔森.国家的兴衰:经济增长、滞涨和社会僵化[M].上海:上海世纪出版社集团,2007.

[3][美]迈克尔·罗斯金等.政治科学[M].北京:华夏出版社,2001.

[4]闵 琦.中国政治文化——民主政治难产的社会心理因素[M].昆明:云南人民出版社,1989.

[5][美]C·赖特·米尔斯.社会学的想象力[M].北京:三联书店,2005.

[6]白春阳,安文军.社会信任的本质[J].甘肃社会科学,2008,(2):50-53.

[7]李芝兰,吴理财.“倒逼”还是“反倒逼”——农村税费改革前后中央与地方之间的互动[J].社会学研究,2005,(4):44-63.

[8][美]曼瑟·奥尔森.集体行动的逻辑[M].上海:三联书店,1995.

[9]胡 穗,康铁庚,吕普生.试论和谐社会构建路径的两种社会制衡模式[J].湖南师范大学社会科学学报,2008,(4):53-56.

(责任编校:文 泉)

Township Authority,Olson Dilemma and the Order of Local Governance——The Political Ecology and Governance Logic of a Township in Northern Guangxi

CHEN Tan,LUO Xiao-jun

(School of Political Science,Central South University,Changsha,Hunan 410012,China)

Township authority is of great importance in local governance.There is no doubt that a good and ever-growing township authority plays an essential part in the mobilization and implementation of primary public policies,whereas the decrease or loss of township authority,can easily lead to difficulties in policy implementation,then drive the local governance into the mire of Olsen dilemma.In this paper,the cases of a township in Northern Guangxi will be stated to explore the correlation of the township authority and the implementation of public policies at community level,thereby revealing the policies’experience in the order of local governance,as well as the logic of collective action in the process of non-cooperative game.In the context of building a socialist new rural countryside,the reassurance of township authority and effective local governance will undoubtedly generate positive effects.

township authority;public policy;local governance;northern Guangxi investigation

C916

A

1000-2529(2010)02-0010-05

2009-10-10

教育部“新世纪优秀人才支持计划”项目“草根博弈:中国乡村公共治理研究”(NCET-07-0858)

陈 潭(1969-),男,湖南常宁人,中南大学政治学院教授,博士生导师;罗晓俊(1986-),女,广西柳州人,中南大学公共政策与地方治理研究中心项目协理。