再论三岩藏族的居室葬

坚赞才旦

再论三岩藏族的居室葬

坚赞才旦

文章是在田野工作的基础上对三岩藏族居室葬的再研究,既顾及到考古学的旁证材料,又为其提供“活化石”的标本,目的是进一步探讨这一葬俗的思想根基。与作者过去的研究成果相比,文章侧重于类型学的梳理,展示了“中间场”的分析框架,解析了三岩居室葬所蕴含的时空观及文化功能,最后通过跨文化、跨学科的比较凸显居室葬的同一与差异,强调了民族考古学的方法论意义。

三岩;藏族;土楼;中间场;居室葬

一、引言

2009年,笔者和学生介绍了川藏交界的峡谷——“三岩”()的葬俗:在南北150千米纵,东西50千米宽的金沙江两岸,居住着2万人口的一支藏族“部落”,当地人死后实行塔、火、壁、天、水、土、树、瓮棺、岩洞等葬式……而且老人还保留着石棺葬的历史记忆。藏区其他地方只能看到几种葬式,三岩却并存了10种之多,几乎包罗了青藏高原流行的全部主要丧葬习俗,堪称一个“丧葬文化丛”或汇聚了多种葬式的“自然历史博物馆”[1]。

文献[1]中仅论述了居室葬的一种形式,得出它是三岩藏人集体意识的仪式性和功能性表达的结论。经过继续调研,笔者取得一些新材料,今之论者,是这一葬式更加隐蔽的方面。

二、掩埋的对象和方式

居室葬是人类广泛使用的葬俗之一[2]97,形式不同,观念也不一致,综括为两种:一是以居室葬作为主要埋葬方式,体现出生者对死者浓重的亲情观念;一是仅将少数死者葬于居室内,用意较为特殊[3]43。三岩的居室葬属于后一种情形。

考古学揭露居室葬大致有四种掩埋形式:在屋宇内部的地面挖墓穴埋葬死者;利用屋宇内部已有的窖穴、灶坑等空间埋葬死者;将死者摆放在屋宇的居住面上直接埋葬;在屋内选择特定空间保存死者全部或局部之尸骨[4]29-30。将三岩的居室葬与之对照,可发现掩埋方式与第三、四点接近,前者的具体表现是,把尸体葬于室内一楼(通常为牛圈)或楼上地面,死在野外者,则在帐篷内安葬——这是居室葬的另一种表现;后者则表现为,在室内厚达0.7~1.0米的墙壁上挖一个凹槽,使尸箱贴近凹槽,再调合灶灰、黄泥,将尸箱(连同突出于墙外部分)敷实,不使气味外溢。

下面略述当地三种形式的居室葬,说明其掩埋方式和观念形态的多样性。

(一)一般高寿老人的无疾而终

在三岩藏人眼中,人满70岁,便进入高寿行列,死者可以享受居室葬的礼遇,惟独81岁的死者比较特殊——虽仍葬于家中,但与一般老人相比,其葬法和涵义均有差异。

人们如是说:70岁以后的老人无恙而死是福而非祸,要是过世时,膝下已有子孙三代,更是死之“极品”,尸体定要葬于宅内。藏语将此称为“扎亘甬查”()。“扎”,指财富、运气,“亘”指老人,“甬查”即财运和子孙绵延不断之意。世界各民族大都把死亡看成是令人恐惧的,而三岩藏人的看法却十分殊异,他们认为耄耋老人之辞世,已超脱了恐惧的含义,尸体不是一具臭皮囊,而是财富、运气和生命延续的象征,故可供奉于家中;要是移出室外,暴露于旷野苍穹,无论是火葬、天葬,还是水葬、土葬,都会危及家庭的兴旺和村社的平安。

既然社会赋予70岁以上的老人非同寻常的含义,人们想利用或规避这一符号的心理便昭然若揭。从利用的角度来说,存尸于家中的时间,少则几年,多则一二十年,甚至有更久的。雄松乡一位名叫德松的村民,自幼聪明伶俐,虽然家境贫穷,父母没给他留下多少遗产,但他勤俭努力、待人诚恳、业运亨通,置下一份殷实的家产。德松去世时86岁,已葬于家中20余年了。两年前他的后人咨询活佛,打算移出。活佛不许,指示“仍存于家中为好”。虽然德松的后代响应政府的号召迁去林芝地区,但德松的尸体依然保留在三岩的旧屋内。从回避的角度而言,尸体放置于家中是暂时的现象,三年之后要尽快移出。

值得注意的是,行居室葬的老人,尸体不能葬在一楼牛圈(81岁的死者除外),一般是葬于三楼或屋顶。殓尸的地点通常在二楼。下葬前,不洗尸,不修指甲,要剪头发,剪下的头发随葬。葬时,尸体赤裸,呈蹲坐姿式,双脚并齐,身体前倾,左右手各抱住两条小腿,头略前仰,拿生前用过的腰带从中段做活套拴住脖子,下分两股缚住四肢,将膝盖和脖子捆绑在一起。再将尸体置于二楼拐角处,头向北方,用织物裹住——这是一条白毛毡,昔日人们经常披在身上御寒,藏语称“戈”,现在已经淘汰。装殓时,把尸体放入袋子,周围撒盐防腐、除味。继而将尸袋置于木箱,边缘空隙处衬以衣服、麦秸,再填灶灰——吸干尸体的水分。然后抬到葬点——大多在屋宇的南边或东边(具体位置由喇嘛打卦确定),尸体面壁。死者生前的佩刀、首饰、串珠等留给家人或布施给喇嘛。

(二)81岁老人之死

前述81岁的老人比较特殊。原因何在?当地人说:“觉登夏加图巴是81岁死的,在地狱里成了魔鬼。”在藏传佛教中,觉登夏加是个名声不好的人物,唐卡上画有他的形象,面目可憎。从当地人的回答可以看出他们对“81”这个数字的复杂感情。

众所周知,人类的数字观念源于他们对自己身体的认识。直立行走、手足分化是人脱离动物界的重要标志,最初人是扳手指头计数的[5]178-187,所以“10”是最伟大、最完满的数字,超过“10”,就要数脚指头,于是出现了加法和减法。后来人类才学会把双手数两遍、三遍乃至多遍,而不再数脚指头了,这种重复计数及其逆运算就是乘法和除法。当人类把数字和神秘的力量挂钩时,数字观念就产生了术数观念。由此可见,三岩藏人的心理底层是保留着这种原始思维的残迹的,与其说他们恐惧“81”,不如说恐惧“9”。而“9”是通向“10”的桥梁,通过了,人生就达致完满,通不过,就是相反的结果。

田野调查提供了因“9”废“81”的佐证:三岩藏人给81岁的亡者取名“骨莫”(),“骨”是“9”的意思;“莫”是“出不去”或“跨不过坎”的意思。从0数到10,比9小的数字有9个,比9大的数字惟有1个。可见9与小数相比好,与大数相比又不好。两个不好的数字相遇更加不好,81正是9×9的积。这种联想使三岩藏人认为81岁是最差的卒年。他们如是说:“死者抱憾而去,不能转生,成了妖魔,对生者能不耿耿于怀吗?”又说:“死在81岁的人,家里还要死人,不然就是要有其他灾难……”等等①汉藏文化有相通的地方。汉族认为“九”是极品。传说大禹从龟背上看出《洛书》的数字,左右两行各有三个数目,中行也有三个数目。数目是自一至九,九是最大最终的数目。九的象形字是“韭”,形象高高在上,代表天。天的对立面是地,地狱有九层,结合起来即“九天九地”。。

懂得81的涵义,对于死在这个年岁的人所用的葬式就不会感到奇怪了:

首先,尸体不能见到日光。而屋宇的一楼牛圈是最阴暗、不容易见到日光的。只有极少数例外——81岁的死者不葬在一楼,但须经过祓魔仪式,否则会给整个家庭,乃至全村带来厄运。

其次,掩埋方式也很特别。先在牛圈里挖一个坑,要挖到九层土,相当于一口井的深度,捆缚死者的绳子要打九个结,尸体置于坑中时头向下,表示亡者在九层地狱下面永世不得翻身。安葬时,土坑内要象征性地放上九根独木梯,每向坑中填上一层厚土,就要放上一层荆棘。掩埋完毕,有时还要在地面铺一层荆棘,扣上一口铜锅,而铜的性质被认为比铁还要避邪。这些做法好像是寻求镇静剂——通过对想象的尸毒、邪气、幽灵的污染实施控制,防止它们出来作祟,而获得心理的安定。把骨莫的尸体看成能量极大的不洁之物,采取措施控制污染,这与汉人的做法有些相似[6]38-47。

第三,为了防止灾祸降临,喇嘛要忏念大量的经文,除了其他年岁的老者死亡所需的那些经文以外,还要忏念别的经文超度“骨莫”的亡灵。

最后补提一点,81岁死者的殓尸方式与一般高寿老人的尸体捆绑、装填、防腐等做法无异。

(三)庄稼生长季节的死亡

高海拔地区,垂直气候明显,夏天打冰雹致使庄稼受损、牲畜死伤是常有的事情,人们对此十分害怕。三岩藏人有天人感应的思想,往往把冰雹归究到人事,自然也包括丧葬活动,因此实行一条禁忌铁律:在庄稼青黄不接时死人,不能让尸体见到天日。由是,人死在家里,尸体不能运出大门,只能采取居室葬的掩埋方式;要是死在野外(牧场等地),尸体也不能运回家,须赶紧把尸体驮至帐篷,就地安葬,入土之后,才能将帐篷拆除,移至别处。以上两种情形,违者均要遭到舆论谴责,甚至遭受体罚和报复。为什么这个季节不能让尸体见到天日呢?就是害怕天庭震怒,降下冰雹加害于人。

三、“中间场”的空间揉合作用

三岩藏人看到两个方面的自然现象:一方面,人死如灯灭,一了百了;另一方面,万物生死循环往复,川流不息。于是他们借想象征服自然,幻想死后余生,其做法多种多样,主要是通过一次性或阶段性的仪式操作,沟通生死,克服恐惧,获得心理归依。与死者共处一室便是具体表现。分析三岩居室葬的空间结构,可以清楚地看到这一点。

这里的分析框架是“中间场”,为理查德·怀特在继承莱斯利·怀特文化发明说②即在特定的时空条件下,两个原有的成分综合,会产生第三个成分,从而有一种发明,即A+B=C;如果有三个成分,就能产生三种发明,即A+B、A+C和B+C。[7]164-165的基础上于1991年提出来的,说明在一定的时空中旧的文化成分相遇就会产生新成分,使文化成分相遇的时空条件就是中间场[8]1-3。

三岩处于藏彝走廊的西缘,历史上多次发生民族迁徙事件,由此带来文化碰撞,引起峡谷内部的居民对外来的文化因子有选择地吸收或排斥,“丧葬博物馆”的形成是最好的说明。若把三岩文化的中间场分为三层,历史上作为民族迁徙通道的三岩是第一层,造就了三岩文化的大系统;作为生产、防御、衣、食、住、行、婚、丧等文化因子采借点的三岩是第二层,造就了各种独特的文化子系统,具体到丧葬子系统,多种处理尸体的方式交汇于峡谷,形成特定的丧葬文化丛;第三层发生在各个子系统内部,单纯就丧葬文化丛而言,为其中的某一特定丧葬习俗与其他文化因素的融合提供了场域,拿居室葬来说,土楼式的民居就是它与其他文化因素融合的中间场,形成了生人和死人共享屋宇的方式(图1)。三个层次彼此相通,例如,无论土葬、火葬、天葬,还是居室葬都受到苯教和藏传佛教的影响,体现了文化复合的性质。

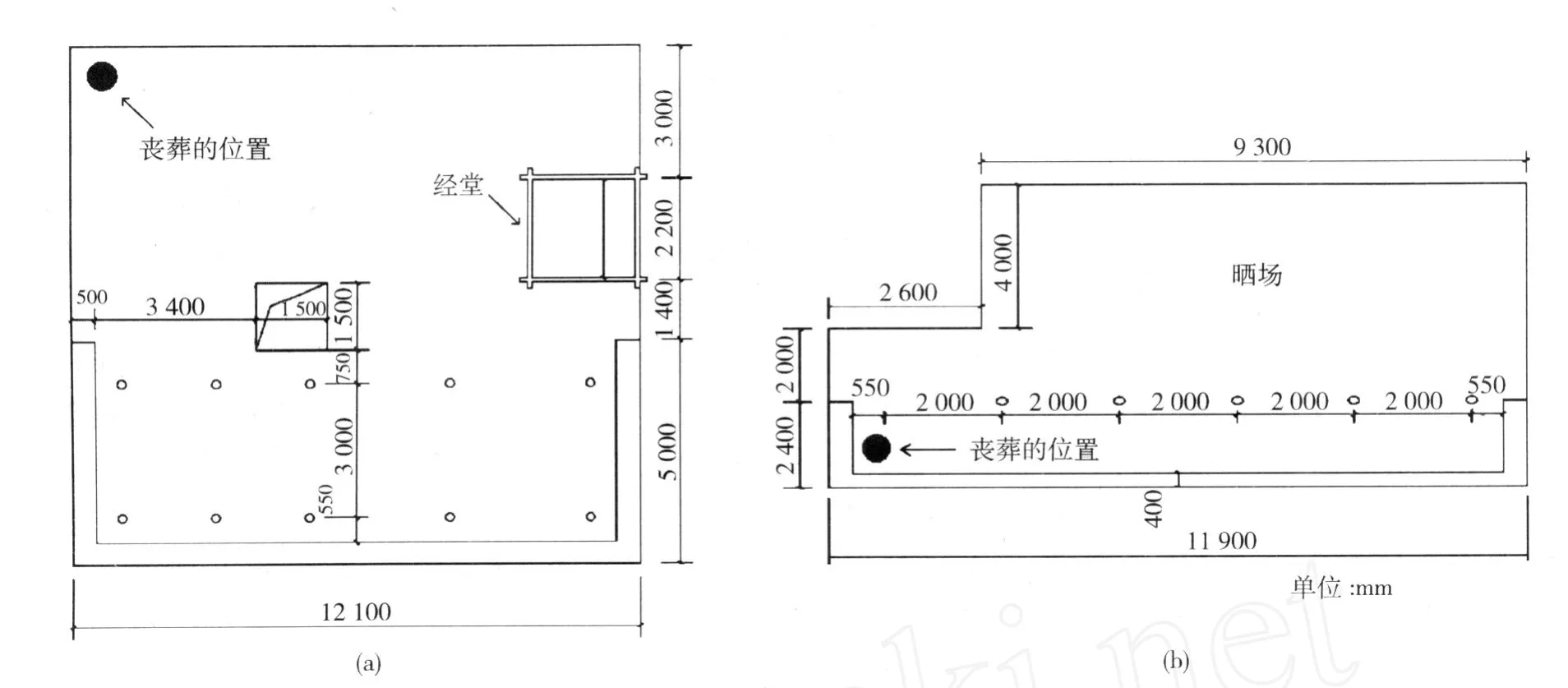

图1 三岩藏族民居:(a)实照;(b)剖面图

当把同一幢土楼定义为由不同位置之间的关系线结成的网络时,就可以看到“中间场”不是牛顿的经典物理学概念——类似于箱子,可以装东西,也可以空着,什么都不装;而是关系的概念,是事物的力线的有机结合[9]166。换言之,把世界按照人的需要分割成不同类别,使之各有其名,因而就把改变外部世界的有限能力转化为加工外部世界的主观映象的无限能力[10]36。下面在第三层意义上分析居室葬。

从特定空间的内外角度看,土楼与野地的景观迥然不同,土楼是三岩藏族生活与消费的场所,野地则是他们生产的场所。尸体葬在室内通常毋须请喇嘛或活佛打卦,而室外葬则须事先打卦,占卜葬式,选择确定的地点。道理很简单,因为室内是“家”,是活人居住的地方,象征着亲情、吉祥与安全;室外则游荡着邪恶的力量,有许多不测因素,需要以打卦的方式避凶求吉。故把老人安葬于家屋内部意味着选择了一块令人放心的场所,生人所想象的风险,或其受到的心理压力要比野外小得多。数年之后,当尸骨从室内移到室外时,由于空间关系发生变化,需要打卦确定移葬的日期和地方。此俗同汉族的“风水”观念类似,在野地处理遗体时,地理位置异常重要,既关系死者的转生,也影响活人的生存质量。

从世俗与神圣的角度看,一幢土楼就是一户住家,血缘关系较近的家庭比邻而居,形成屋群,这主要基于安全因素。每一幢土楼内部可分为饮食、起居、入厕、仓廪、草料、畜养的空间和祀神、列祖的空间,如神龛、经堂、火塘等。值得注意的是,土楼内引入的诸神灵大都是善良的,极少是险恶的,前者和家庭成员共居一室,起维护他们身体安康、做事成功的作用,后者居于特定的位置,如一楼牛圈,守住大门,阻挡邪气进来。所以三岩藏人相信拥有众多神灵的屋宇洋溢着安全和吉祥的气氛。野外则不然,凶险因素颇多,在苍穹旷野中处理尸体——以土葬为例——必须考虑到周围是否有这些因素,它们跟人没有感情,一旦遭到丧葬活动的冒犯,便会给人们带来不利。

原始人很早就意识到划分阴阳两界的必要。早先人类住洞穴时,空间上已经对生活区与埋葬区作了隔离,北京山顶洞人的住地和葬地不在一起就是明证[11]108-109,直到今天,人们仍然对二者的空间占有关系绞尽脑汁,说明“生死”范畴具有古老而弥新的意义。从隔离的角度看,尸体是要收殓的——装在箱子或袋子里,不能直接暴露在家庭成员面前。人们睹物生情,看到室内的葬点想到亲人活着时候的情景,由此做好自己当前的工作,这是对亲人最大的怀念。如果把尸体暴露在人们的眼皮下,不仅会污染空气,使人畜感染疾病,而且会引起家人的厌恶,冲淡他们的眷念之情。隔离既是物理的,也是心理的,后者就是禁忌,例如,不能主动靠近尸箱或葬点,因为距离尸骸越近,他们的言行约束就越大。

从融合的角度看,土楼是活人和死人共“居”之宅,但在汉、彝、白等民族的思维中,这种看法是违背常理的,故三岩藏族的思维似乎是反结构的,因汉、彝、白等民族把死亡或尸体想象成污染源,在他们那里,活人和死者不能处在同一个屋舍,也不能在村寨内部建墓地,葬点只能在村寨范围以外。而所谓三岩藏族的反结构思维正是他们的正常推理:人不是都有死吗?死人不是要转生吗(在佛教宣扬的轮回中)?况且死去的又不是别人,而是与自己朝夕相处过的亲人,因此,活人和死人为什么不能住在一起呢?这是一种情形,另外,三岩藏族的反结构思维自有其对立面来平衡,他们也认为,尸体不能无限期地保留在家,时机成熟就要作移出处理。

综合起来,把土楼作为居室葬的中间场来认识,生死既有相克的一面,也有妥协的一面。图1显示,土楼为土木结构,内分四层,尽管顶楼(第四层)仅有一个堆放草料的廊房,严格地说不能算作一层。每层都可划分阴阳界域,面积与位置各不相同。虽然在人们的想象中冥生各得其位,井水不犯河水,实际上人在家里足迹遍及各个角落;不仅如此,他们也把遗骸设想成从藏尸点散发出微波式的张力,弥漫于家中各个角落,一如美拉尼西亚的“马那”概念。因此冥生需要互让、互敬。一幢土楼的各层各室都有类似的对立妥协关系。

但融合是包含着差异的。笔者实勘了一幢土楼,其中,一层(图2(a))是居室葬的首选区,那是牛圈和堆置杂物之所,特点是阴暗、潮湿、污秽、粗陋,人迹罕至,故非常适合埋葬尸体。死得有所不值的人,如夭折的婴孩、意外身亡的后生、病死者、自杀者等大多安葬于此。二层(图2(b))一般不搁置尸箱,假如非要搁置,只会搁在二层与三层之间楼梯斜靠的平台墙壁角。因为二楼有火塘,人们相信灶神“陶拉”()与家神“钦拉”()住在那里。早在史前,灶在聚落中就具有了非常重要的地位[12]173。即使现代社会,灶不仅有取暖和炊煮等实际功能,成为家居生活的中心,还被许多民族赋予神圣的涵义,成为火神、家神等的栖息处。由于二层神圣事物较多,故不宜安葬尸体。死得其所的老人,尤其是“扎亘甬查”的类型,应葬于高处,如三层或四层(图3),该特点体现了人类古已有之的观念——葬点选址地势要高,以免水浸之害。例如,《吕氏春秋》的《节丧》篇说:“三日,世之为垄也,其高大若山,树之若林……”[13]98;《安死》篇则举例说:“孙叔敖死……请寝之丘,故至今不失。”[13]101三层是“扎亘甬查”的葬点。四层的廊房遮风蔽雨,占有土楼的制高点,象征死者的高寿,给人一步登天之感,也可考虑安葬“扎亘甬查”的尸体。

图2 土楼一层(a)与二层(b)平面图

图3 土楼三层平面(a)和四层(b)平面图

一幢土楼大到全局的立体展现,小到每层的平面布置,葬点的安排均有一套把戏,必须遵循历算、观察方位来选择。选错了位置就会成为家人的心病(担心出现不好的结果)、邻人的笑柄。在室内的区位关系中,一般说来,左尊于右,南尊于北,东尊于西,东南尊于西北,西南尊于东北。尸体的面向也必须顺从尊位,忌讳卑位。当地一名叫做巴桑的藏医,谙熟历算,常替人选择葬点。他认为,除了要考虑选址的潜在规则外,重要的是讲求方便,不宜在过道,房门附近等人气旺盛的地方藏尸,避免凸显生死对立。一层比较宽敞,东面墙、南面墙、东南角,独木梯下等阴暗、隐蔽的地方都适宜作葬点。三层空间有限,堆放柴草、杂物的地方不宜选点,因为人们经常要去那里做活,故选择墙角比较方便,也可以考虑粮仓旁或楼梯口。四层空间更小,仅是半壁廊坊,东南角是理想的选择。

可见,中间场把不同性质的事物揉合于同一个空间,例如,生人和死人共享一幢屋宇,由此带来冥生两种角色丛的碰撞;居室葬通过打卦吸收了苯教和藏传佛教的观念,又有高台葬和低地葬的共容性,并且一次葬向二次葬转化——无论老人,还是孩子,尸体的保存都带有过渡性质,一段时日之后,要移出骨骸火化或行水葬,故三岩的居室葬是二次葬的前奏,等等。三岩虽地处偏远的峡谷之内,但这些文化特质不可能完全是本地藏人独立发明的,合理的推测是,很大一部分应该来自历史上的文化互动。

四、“中间场”的时间揉合作用

三岩藏人对时间有两种理解:一是现实的时间——与天体运动和生物运动相连;一是想象的时间——与社会价值、人生礼仪(出生、婚礼、丧礼……)等文化事象和情绪等心理现象相连。前者是共性的客位知识;后者是个性的主位知识。前者匀速地向前发展,是不可逆的;后者则相反,不是那么匀速,而且是可逆的。

人死后,尸体的处理和保存需要现实的时间;灵魂的存在方式需要想象的时间。生离死别的人物、事件无不存在于时间流程中,一切都离不开时间[14]导论26。中间场渗透着两种时间维度,在现实的时间流程中,不同的死亡相遇了,在想象的时间中,死亡的性质进一步延伸。

三岩峡谷有一套死亡时辰的评估标准。就24小时而言,一日之际在于晨,上午死较于下午好,因为上午是众神显灵的时段,魂魄容易超渡,下午则是妖魔、恶鬼出现的时辰。所谓上午,钟表的反映为早晨7、8点至正午12点。由于经度造成的时区以及纬度、海拔高度、峡谷的地势地形造成的日照不同,当地时间比北京时间晚2小时,因此,三岩的“上午”应指北京时间下午2点以前。就人生而言,前面已经交待,最好是人至高寿无疾而终,人死时逢9不好,例如,三岩藏人相信,人在19、29、39岁……时有一道坎,死则意味着厄运难逃;因9逢双(9+9或9×9),如18岁或81岁死更加不好。就行葬而言,通行考虑死、时、星象三因。死因指常死还是横死。常死三日出葬(实际是三夜四天),横死当日或翌日行火葬。时因又分以天数或星期两种计算方式。天数指藏历每月逢8、18、28为不吉,但8和28两日可据卒者年龄、属相重新调整,确定吉日出葬,惟18因“9”逢双不能调整,尸体不能出门,大都是行居室葬,也可以不行居室葬,延期出葬;星期指每周七日当中,逢一、四、五最好,逢二、六、七最差,周三为中性。星象指在死亡的当夜或前夜,星宿异常,扫帚星或黑煞星出现在天空,死期不好,尸体不能见到天光。比如,藏历土牛年的七月二十日(2009年9月9日)是星期三,夜空18个星座群出现煞星。

必须提到死亡的标准,它是个具有地域性和时代性的问题。目前西方已经实行“脑死亡”的标准,但在中国各民族中间,普遍以咽气、脉博停止跳动、身体变凉作为判断生死的标准[15]266。三岩峡谷也不例外,但还包括存在于想象时间中的其他特征,例如,咽气后用仪式驱除躲藏在尸体中的灵魂,念经三日使死者魂魄离开家门,七七四十九日内的超渡使亡者顺利转世,在居室葬中,等到尸体移出家门二次处理完毕,一个生命才被认定为彻底的死去。

两种时间在中间场重合,活人对死人的想象立足于现实条件,活人的一切属性皆为死者所分有。比如,把死者想象成生活在现实世界中,他们按照生前的伦理标准要求活着的人;或把死者想象为生活在极乐世界里,那里也有等级划分,最差的是地狱,有18层,最好的是天界,有9重,下世成人、成鬼、成畜牲或虫鸟鱼兽,皆要看前世(现实的时间)修行;又把冥界想像成有时间的,而且可以跟现实的时间交换,1天等于1年。因此人们延请喇嘛给死者超渡,通过供奉祭祀等手段竭力缩短“死”期,乞求灵魂尽快转生。

这种把天体、气象的运行和人间的死亡、丧葬相结合,为自身行为寻找依据的时间观吸收了苯教和藏传佛教的思想,其中苯教仪轨对尸体处理及出殡时间的规定最为详尽(表1)。

在中间场,空间与时间相生相维、互相限制、互相决定、互相转化。故在选择居室葬时,尸体的面向经常受到时间因素的影响。如果出殡的当月,有煞星绕过,则尸体的面向可能要改为朝北或朝西,方才提到藏历土牛年的七月二十日,有一颗叫“黑纪”()的星星在北方,故尸体的面向不能朝南。

表1 苯教出殡时间表

五、功能与比较

功能学派揭示了丧葬的必要性,认为人死归天,生人受此打击,往往情绪失控,倘若没有丧葬的调剂,心理压抑的人们就难以自拔,社区便不能脱险归安,此乃丧葬仪式普遍存在的根源;而各种守尸、埋葬、叫魂等活动,无不是寻求生冥两界的合作……使家属摆脱纷扰,人心免于涣散[17]76-77。因此,丧葬仪式具有安抚死者、团结生者、整合社会、振奋人心的作用。循着这一思路,正可以看到三岩居室葬的几种主要功能:

(1)社会控制。我们之前已有所叙述,这里恕不赘言。

(2)教育后代。三岩历史上向无土司头目,社会动荡,剽悍者聚族而居,亲友连为一气,形成血族组织——“帕措”()或“锅巴”(),这种组织崇尚父系纽带,共享资源,内部互助,对外一致,常因草场、商贸等纠纷而起杀机。再者,同一村落混有不同帕措,血缘和地缘互为表里,村舍分散,不相往来,各村间亦常互斗,一人有仇,同村为之报复。清末三岩藏人多次生事,与周边汉藏部族磨擦不断,直至赵尔丰进剿[18]41。为求生存,三岩内部血族之间亦彼此归附[19]60,至20世纪50年代初,全境已整合为百余个血族。新中国成立后,在政府的干预下,斗殴与仇杀大为减少。20世纪90年代起,体制转型,虫草和野生菌等山货价格攀升,屡次出现争夺资源引发的杀戮事件。由于历史上死人之事频繁,不仅阻碍了生产力的发展,而且带来恶性循环——后代不忘仇恨,冤冤相报,无休无止。居室葬的目的之一就是激励后人的复仇意识。

过去,弱小血族的成员被打死,往往表面接受和解,暗中积蓄力量,伺机报复。在帕措或锅巴成员的商议下,先把亡者葬于家中,往后不时对子孙进行教育,讲述亲人何时何故为何族所打死的情景,描述死者的惨状,双手比划中刀挨枪的身体部位,演示绘声绘色、声泪俱下,譬如,挨了几刀、几枪,还出示血衣……给青少年的心里播下仇恨的种子,使他们懂得冤有头、债有主、血债血偿的道理。如果青少年胆怯,不敢报仇,就会受到公开的羞辱。在这种情形下,尸骸存于家中的时间可长达几代,直到复仇之后。

(3)祈福消灾。三岩藏人把居室葬作为化解凶险的阈门,用于这一目的的主要是高寿者或有能耐的血族成员。生者希望携死者的“余威”庇佑家人。前面已经举了德松老人的例子,说明三岩藏人行居室葬的心理与史前同类葬俗的心理依据何其相似,“直接动因是生者希望死者的灵魂和生前一样正常生活”[3]31。此亦与野蛮人认为死者灵魂拥有的法力比活人大,故向之求援[20]125-126的信仰相同。

(4)死后的过渡仪式。范·盖内普阐述了人生必经的几个重要阶段,指出为此而举行的三种过渡礼仪“分离—过渡—组合”。第二种沟通“圣”“俗”,承担促进转化,处在整个结构式的中心。[21]3-4盖氏的过渡礼是针对生者的,但从反面衬托出三岩居室葬的涵义——将尸骸存于家中,给死者行过渡礼。土楼在时空上均显出象征的对立涵义。室内和室外的场域不同,象征内容也不同。在前述青黄不接的死人案例中,室内成为过渡的关节点,将亡者保留在家中,最大程度地限制尸体对自然和村社的污染,避免佛祖震怒,降下冰雹,待庄稼收获,再移出尸骨,祛除死亡污染。于是死者完成了过渡,生者获得平安,时(季节)空(室外)矛盾得以调和。

下面对三岩的居室葬进行民族学与考古学的比较,比较对象是台湾高山族的支系——排湾族、滇南文山州的安平、文山(旧属开化府)的彝族,以及新石器时代兴隆洼遗址的居民。

排湾族是实行居室葬的群体,葬法是将肢体弯曲成蹲踞式埋入家中,但限于正常死亡者。对于横死者,恐其变为恶灵,残害生人,必行隔离,草草葬于村外野地。排湾族行此俗的原因主要有两点:一是对死者表示尊重;一是讲究亲情,不忍亲人死后离开故居[22]406。排湾族认为,善死之人会成为“好祖先”,可葬于家中。表明血缘关系和完整的人生旅途是达致居室葬的充分必要条件。此与三岩藏人的居室葬类似——高寿老人之死被誉为善死,子孙满堂的老者故世,不仅表示其尽到生物传递的全部职责,而且表示其治家创业、和睦邻里,在文化传递方面身体力行。排湾族不以墓地为禁忌,经常出入其间,这种俗圣融合的空间概念与他们行居室葬的风习合拍。相比之下,三岩居室葬较多的是俗圣间的对立,讲究葬点、尸体面向,注重环境的干扰及禁忌(葬点附近不准吵嘴、打架、性交等)和宗教的影响。

云南省安平、文山二地的彝族,旧称“普马夷”,方志载:“父母死,埋于掌房下常行下次处。日以滚水浇之,徯腐取肉,另埋骨则洗净,以縀袋盛之,家人悉穿红绿,杀猪羊,吹笙击鼓,令婿等负骨跳舞,复藏于家三年,始出葬。遇疾病,取出再跳,以为未瘗之骨作祟也。”[23]58普马夷的居室葬限于家中老人,正常死亡,年龄越高越好,不限性别。这一做法反映了人们的功利心理,表现在亲情与信仰方面,即活人对死人的依念,希望得到它们的庇佑,荡扫家中邪气,同时具有凝聚家庭成员的作用。

距今8 000年前的兴隆洼遗址的居民已经实行居室葬了。其特征之一为每栋房屋通常只有一个葬点。说明当时人们尚未把这一葬法作为埋葬氏族大多数成员的方式,而是将其作为掩埋少数人物——身份特殊、地位较高,或死因较为特别的氏族成员——的方式;特征之二为葬点在房屋内部的位置比较固定,可分为三种:一是位于居室东北侧偏中,墓穴贴近房屋东北侧穴壁中段;一是位于居室东南部,墓穴贴近房屋东南侧穴壁一端;一是位于居室西北部,墓穴贴近房屋西北侧穴壁一端。兴隆洼遗址的居民选择这几种固定的位置,说明居室葬绝非偶然,也不是简单行为所致,应具有较强的目的性和特殊用意[3]43。不同类型的居室葬代表了不同的观念,例如,当屋内埋入死者或其局部骨骼后,一种情形是房屋仍为人所居住,反映了生者对于死者亡灵的崇拜心理;另一种情形是废弃房屋,反映出生者对死者亡灵的恐惧、防范或其他特殊原因,两种情形都具有特定的宗教意味。兴隆洼遗址的居民通过对居室葬类型的划分表达他们对待死亡的观念和态度,与今日三岩藏人的做法极其相似。

借鉴考古学的成果解释三岩的居室葬。后者的三种亚型整体上可与兴隆洼遗址先民的同类做法相呼应。比如,对家中长者逝世的尊重、崇拜心理,这与兴隆洼遗址的特殊人物享受居室葬的风俗相同;三岩居室葬的多样性反映出藏人对死亡分类的多样性,这一点与兴隆洼遗址葬点位置多样亦不谋而合。应该看到,利用考古材料解释先民的宗教意识具有一定的局限。面对一堆残缺不全的实物材料(即便比较完整),研究者的主要目的是见物透人,推测当时人们的精神活动,而不是说他们的宗教意识能够通过实物反映给研究者。因此,在研究三岩居室葬的过程中,不可夸大考古材料的旁证作用,更多地还是要依赖民族学主位与客位的交叉解释。

至此可以得出结论,三岩藏族的居室葬是当地丧葬博物馆中最为古老的一件展品,极有可能是外部力量从北方传入三岩的,主要依据是该葬俗在华夏大地发生的先后关系,以及在民族整合中的多米诺骨牌效应,氐羌南迁经过处在民族走廊西缘的三岩,带来了居室葬、石棺葬等文化特质。尽管具体细节尚不明了,但基本事实是不容否认的。在文化碰撞的过程中,三岩内部的自然地理、历史人文因素更为重要。峡谷地质特殊,云母质岩石居多,石灰质页岩稀少,地表遍布石头,难以开掘较大的土坑,石棺葬行运不爽,逐渐绝迹。与此同时,居室葬却兴盛起来,流传至今。三岩先民将居室葬整合进当地丧葬文化丛,赋予特定的内涵,改良和发展出多种亚型,本文揭示的只是它的现代场面,而且仅是部分内容,实际上不止这些内容。

从三岩藏族居室葬的研究可以看到民族考古学的方法论意义,通俗地说就是运用民族学和考古学的理论和方法,通过田野调查,相互比较,得出科学的结论。考古最重要的方法是类型学和地层学[24]384,在民族学看来,类型其实就是文化标准问题,地层是文化堆积或文化传播的先后顺序问题,民族学一向讲究类型,20世纪上半叶德奥传播学派发展了一种研究无文字社会的历史的方法,具体说来就是描绘独特文化丛分布的所谓“文化圈”方法,即与地层学方法的结合,用考古学家在发掘中追踪所发现的不同地层的方式建立文化序列[25]9。本尼迪克特提出文化模式论,威斯勒创立文化特质说,表明民族学和考古学是殊途同归的。本文尝试用民族考古学的方法,通过居室葬了解三岩丧葬文化丛。不妥之处在所难免,希望得到方家和同仁的指点。

(本文所用资料,田野素材一部分由笔者和学生共同搜集,文献资料绝大部分由本人收集。本文由本人口授、学生记录,以堆放材料的方式形成初稿,再由本人反复修改、梳理、打磨。岳小国为此做了一些工作,南京工业大学2007级研究生沈飞帮助绘制插图,英语教师许韶明帮助翻译提要,谨此一并表示感谢!)

[1] 坚赞才旦,岳小国.论三岩藏族的壁葬及其社会控制∥任乃强与康藏研究学术研讨会论文摘要.北京:中国藏学出版社(出版进程中),61-73

[2] 陈星灿.史前居室葬俗的研究.华夏考古,1989(2)

[3] 刘国祥.兴隆洼文化居室葬俗再认识.华夏考古,2003(1)

[4] 杨虎,刘国祥.兴隆洼文化居室葬俗及相关问题探讨·载《考古》.北京:中国社会科学院考古研究所主办,1997(1)

[5] 列维-布留尔.原始思维.丁由,译.北京:商务印书馆,1997

[6] 屈佑天(Jam esL.W atson).骨肉相关:广东社会中对死亡污染的控制.沈宇斌,译.广西民族学院学报,南宁:广西民族大学主办,2008(6)

[7] 怀特.文化的科学——人类与文明研究.沈原,黄克克,黄玲伊,译.济南:山东人民出版社,1988

[8] W hite R.TheM idd le Ground:Ind ians,Em pires,and Republics in the Grea tLakesRegion,1650—1815.New York:Cam bridge University Press,1991

[9] 卡希尔.人文科学的逻辑.沉晖,海平,叶舟,译.北京:中国人民大学出版社,2004

[10] 利奇.文化与交流.郭凡,邹和,译.广州:中山大学出版社,1990

[11] 裴文中.周口店山顶洞之文化∥旧石器时代之艺术.北京:商务印书馆,2000

[12] 李新伟.再论史前时期的弃屋居室葬.考古,2007(5)

[13] 《吕氏春秋》(高诱注),载《诸子集成》,第六册(本册共载四篇,每篇页码单列,《吕氏春秋》为末篇,计346页),上海:中华书局,1954

[14] 海德格尔.存在与时间.陈嘉映,王庆节,译.北京:三联书店,2006

[15] 奥斯古德.旧中国的农村生活:对云南高峣的社区研究.何国强,译.香港:国际炎黄文化出版社,2007

[16] 察仓·尕藏才旦.西藏本教.拉萨:西藏人民出版社,2006:290

[17] 马林诺夫斯基.文化论.费孝通,贾元荑,译.北京:中国民间文艺出版社,1987

[18] 傅嵩沐.三岩投诚记∥西康建省记∥天龙长城文化艺术公司.中国边疆史志集成·西藏史志:第二部,第4册.北京:全国图书馆文献缩微复制中心,2003:87-210

[19] 羊泽.三岩概况.康导月刊,民国二十八年,1939,2(1)

[20] 拉法格.思想起源论.王子野,译.北京:三联书店,1978

[21] Van Gennep A.The R ites of Passage.London:Routledge&Kegan Paul,1965

[22] 许功明.排湾族古楼村丧葬制度之变迁∥黄应贵.人观、意义与社会.台北:中央研究院民族学研究所,1993

[23] 董一道,编绘.古滇土人风俗图志·舞弄亲骸.∥徐丽华,主编.中国少数民族古籍集成:第87册.成都:四川民族出版社,2002:37-67

[24] 梁钊韬.考古调查、发掘、整理与研究方法∥梁钊韬文集.广州:中山大学出版社,2004

[25] 冯·菲尤勒-海门道夫.在印度部落中生活:一位人类学家的自传.何国强,译.香港:国际炎黄文化出版社,2009

Upon the Indoor Bur ia l of T ibetan Na tiona lity in Sanyan

Cyalten Tseden

Thisartic le,based on data co llected in fieldwo rk,restudies the indoor burialadop ted by Sanyan Tibetan ethnic group to fu rther exp lo re the ideo logy sou rce fo r this bu rial ritualw ith regard to bothm ak ing reference to archeo logy evidences and serving as a living exam p le.The research,com paredw ith thewo rk done by the au tho r befo re,focuseson typological com bing of data,disp laying analysis fram ework for them idd le ground and analyzing the tim e-spatial concep tand its cu ltu ral function.Itconcludes to stress them ethodo logicalm eaning of ethnoarcheo logy from a cross-cu lturaland cross-d iscip linary perspective to highlight the sim ilarity and difference of the indoor burial.

Sanyan,Tibetan nationality;A civil sto ried building;M idd le ground;Indoo r burial

2010-09-27

国家社会科学基金资助项目(07BM Z022),教育部人文社会科学重点研究基地项目(06JJD 840019)。

坚赞才旦,中山大学人类学系民族学教研室教授,博士生导师,邮编:510275。

(责任编辑:谢元媛)