山西移入民生活史与社会变迁*

——以李太的口述史为例

张雄艳,卫才华

(山西大学文学院,山西太原030006)

山西移入民生活史与社会变迁*

——以李太的口述史为例

张雄艳,卫才华

(山西大学文学院,山西太原030006)

移入民村是山西乡村社会的一道重要景观,移民群体迁居山西的日常生活是研究移入民历史的活态文本。本文以山西长治林村移入民李太的生活历程为例,通过对其逃荒、定居、最终走向政治领域的生活史进行调查,结合口述史和相关社会历史资料进行整理与分析,从微观的历史细节,探求山西移入民融入地方社会的复杂进程。

生活史;林村;移民史;民俗

0 引 言

山西是中国北方重要的移民发生地,不仅在历史上有声名显赫的移出民,而且也一直是移入民迁徙的重要地域。尤其是清末以来近一百年间,社会动荡、灾荒频仍,人口流动频繁,山西由于有特殊的自然地理环境,成为周边各省客民最为集中的迁移地,林村就是这样的村落类型。本文主要通过林村移入民李太撰写的回忆录和其他移民的相关口述史,试图通过宏大社会背景资料和日常生活史变迁关系,分析山西移入民复杂的地方化进程,以及移入民“地方感”被重新塑造的历史情境。

李太①本资料来自被访谈人李太回忆整理的有关自己家庭史和林村的历史,题名为《李家记事:以我爷爷的爷爷说起》,手写本,调查时还未整理完,以后将继续补充。本次调查以房其清、刘剑昆《山西有个林县移民村》,《中州今古》,2002年第1期为线索,到长治县林村进行调查访谈。访谈对象:李太,男,81岁,长治林村人;访谈时间:2008年3月20日;访谈地点:李太家;访谈人:卫才华、张雄艳、侯丽。本调查用于学术研究,文中涉及个案村落、访谈人姓名均采用化名。,生于1928年,河南省林县西诸翟村人,1938年由于家乡闹灾荒严重缺粮,11岁的李太随祖父母逃荒要饭来到山西长治县林村。刚来山西,全家靠祖父打零工,祖母纺花织布维持生活,李太本人也曾在太原、临汾等地做长工、打短工。解放后他担任过初级社、高级社的社长,后任党支部书记、公社党委副书记、县人大副主席,是林县逃荒人中唯一担任过县级领导的人。他曾被评为全国农业劳动模范,1958年2月,他到北京出席了全国农业先进单位代表大会,受到毛泽东、周恩来等中央领导的亲自接见。

1 灾荒与河南林县移民

光绪二年到光绪四年,山西、河南等地遭受史所未见的特大旱灾,因发生在丁丑、戊寅年,故时人称之为“丁戊奇荒”,又叫“光绪大 ”。“光绪丁丑,山西无处不旱,平、蒲、解、绛、霍、隰赤地里,……小孩弃于道,或父母亲提而掷之沟中,死则窃而食之,或肢割以取肉,或大脔如宰猪羊者;有御人于不见之地杀之,或食或卖者……或悬饿死之人于富室之门,或竟割其首掷之内以索诈者;层见叠出骇人听闻。[1]”此次大灾波及山西、河南、陕西、直隶(今河北)、山东五省及苏北、皖东等地区,山西、河南受灾最为严重,因此又称“晋豫奇荒”或“晋豫大饥”。灾荒过后,山西、河南的人口大幅减少。据学者研究,在这场奇灾中,山西人口损失达五百万之多[2]。在山西移入民调查中,我们发现移民灾害记忆非常深刻,可见山西遭灾的程度异常惨烈,这方面已经有很多研究成果。经历光绪三年灾荒之后,移入民大量进入山西,原因主要归结为以下两点:

1)人口的失衡。“丁戊奇荒”之后,山西晋南大片乡村荒芜,人口远远小于河南,劳动力缺乏。同时,山西相邻省市也同样遭受重灾,乡村人口四处迁移讨生活,其中很大一部分移民迁入山西各地,晋南平川、汾河谷地、上党盆地等地区,土地肥沃,人口稠密,灾荒过后成为河南、山东逃荒民的理想之地。

2)生产需要和政策的影响。“丁戊奇荒”之后,山西巡抚曾国荃随即向全省官员发出了《与牧令书》,他在这份书信中一方面简要总结了山西各地灾后的境况,另一方面就善后工作提出了指导性的建议。他明确将开垦荒地作为善后工作最重要的内容,主要措施有清荒、劝荒、招荒,清荒等优惠政策,使远方之民闻风而来[3]。河南、山东等地的移民对山西的生产恢复起到了很大的作用。

对逃荒移民来说,他们的首要目标就是生存,但是背井离乡,在异乡获得生存机会也并非易事。对饥饿的记忆在逃荒移民的内心深处烙下了难以磨灭的印痕;病痛的折磨似乎比饥饿的威胁更难对付,与死神的争夺赛常常在这些移民的生活中展开;土著民对移民的排斥是他们融入新的社会环境中最大的障碍。生存资源的争夺,社会地位的提高,这些都充满了复杂微妙的历史过程。移民初期的艰辛主要是通过对社会经验的不同感受表现出来的。

1.1 饥饿的威胁

河南、山东人多地贫,再加连年灾荒,为了维持生存,他们不得不向山西迁入,以求生存。但对于初来的移民来说,最基本的生存需要得到满足也并不容易,饥饿长时间伴随着他们,并在他们的生活及情感中打上了深深的烙印。

民国二十七年(1938年)二月十六,李太和祖父、祖母逃荒来到山西,当时他只有十一岁,步行了十六天才到了东申家庄村,全家人靠祖父打零工挣钱,生活异常拮据。民国三十二年(1943年)大旱,到处暑后才下了雨,一下就是七天八夜,遍地都是水,庄稼没有了收成。秋后,林村好多人都去太原做工,李太也随他们一起来到太原,一共有二十多个人。李太两天没有吃一口东西,等下了火车后由于过度饥饿已晕得站不起来,只好就地趴一段时间才勉强起来。在太原广场李太看到了这样的一幕:

1943年,我在太原广场亲眼所见:一位卖牛肉的推着小车在等买主,突然从侧面跑出一个人抢走了他的一块牛肉,情急之下,两个人就开始撕扯,但那个抢牛肉的人从始至终没有松手。这时过来一位老警察拿着一把大刀向那个卖肉的手打去,抢肉的那个人才趁机脱逃,在那个时候无意中也形成了一条规矩,就是抢了东西的人跑了谁也不能拦,谁要是拦了的话,受到毒打的不是抢东西的那个人,而是拦人的那个人,没吃的,饿死的人天天有,那时一块肉和一块红薯没差别,只是救命。

对饥饿的感知是逃荒移民对灾荒记忆的一种最为普遍和直接的表达方式,也是逃荒记忆得以传承下去的一个重要因素。对移民群体来说,饥饿已成为一种“无事件境”,和大量日常生活的细节无序地混杂在一起,没有清晰的次序和界线,也没有和重大的历史过程的意义关联[4],但它又从日常生活中被过滤出来,通过身体的感受和移民对自我生活的理解形成种最为直观的移民记忆。

移民对饥饿的记忆其实是具有整体性的,是全体移民对饥饿的感知在后来的历史中逐步演化成的一种集体记忆。但对于个体来说,对于饥饿的感知并非全是痛苦的,一些特殊的事件可能会在他们的记

忆中更加突出,从而游离于日常的混沌状态之外,构成了他们对食物匮乏的一种特殊的记忆。

1.2 病痛的折磨

在逃荒移民的记忆里,饥饿几乎时时伴随着他们,再加上恶劣的生存环境,落后的医疗条件,病痛也成为威胁他们生命的另一个重要因素。据李太老人讲述,他的伯父李继阳和伯母都得痨病而死,父亲得了一种老鼠病(淋巴结核),在当时很难医治,最终因病而丧命,传染病随时都会进入到移民的生存空间。

民国三十二年(1943年),过了腊月二十,李太回到舅舅家,当时舅舅的病刚好。到三月初,妗子得了传染病,叫汉病,他只好回来伺候,不料自己也染上了病,回到家一头躺倒再也起不来了,一病就是一个月。外祖父也病了,舅舅再次染病,一个院子里住的十六户都是病人,一进这个院子就会被传染。等病情稍有好转,来到河西东社村做工,“每天吃一斤高粱,一斤枣,高粱在磨上磨一遍,和枣捣在一起做成疙瘩汤,吃了肚子疼,而且都是病愈不久的人,容易传染,再呆下去死了,鬼魂也回不了汾河”。

病痛加深了移民对逃荒经历的感知,不论是食物的匮乏,还是病痛的困扰,都表明当时移入民生活的艰难。从这些琐碎无序的家庭史细节中,可以窥视出宏大历史叙事在普通人物身上的影子。民俗更多地表现出实践性和社会性的特征,而且贯穿于移民过程的始终,为移民逃荒记忆的延续起到了一定的作用。

不论是亲身经历逃荒生活的老人回忆,还是耳濡目染家庭诉说长大的第二代、第三代移民,他们对逃荒的记忆主要是通过对灾荒、饥饿等事件的感受,或者是围绕村落生活的事件记忆、移民自传性回忆等表现出来的,是一个交织着多重利益和民俗意识的复杂心理过程。经过多个个体的回味与诉说这种记忆上升为一种集体记忆。哈布瓦赫(M aurice Halbwachs)指出,一向被我们认为是相当“个人的”记忆,事实上是一种集体的社会行为。一个社会组织或群体,如家庭、国家、民族等等,都有其对应的集体记忆以凝聚此人群[5]。李太老人讲述的灾荒、逃难的经历是其作为移民个体的个人记忆,同时他对移民群体的灾荒记忆起到了加固和强化的作用,表现出的又是移民群体共同的经历,因此他又作为社会记忆的一部分而存在。随着时间的延续和社会的变迁,这种记忆对诠释社会认同与资源分配关系有重要的意义。

2 林村的建立与山西移入民地方化

近代山西移民大都是在灾荒战乱后迁入的,他们刚来到客居地时住在行政村的边缘地带或是与土著民混合居住,没有独立而稳定的居住空间,更没有可耕种的土地,一般都是靠自己垦荒治滩重新开发的。随着人口的增长与势力的壮大,移民在生存资源和社会资源等方面与土著民展开竞争。社会资源的冲突是指移民对社会地位、政治身份、移民传说等软性资源的建构,是移民进一步地方化的民俗标志[6]。但这种地方化是一个极其漫长而繁难的过程,同时他还与国家政策、政治力量以及移入地的地方文化有着很大的关联。林村是典型的逃荒民村落,它的成立与发展体现出移民村落构建的艰难。

2.1 林村的成立

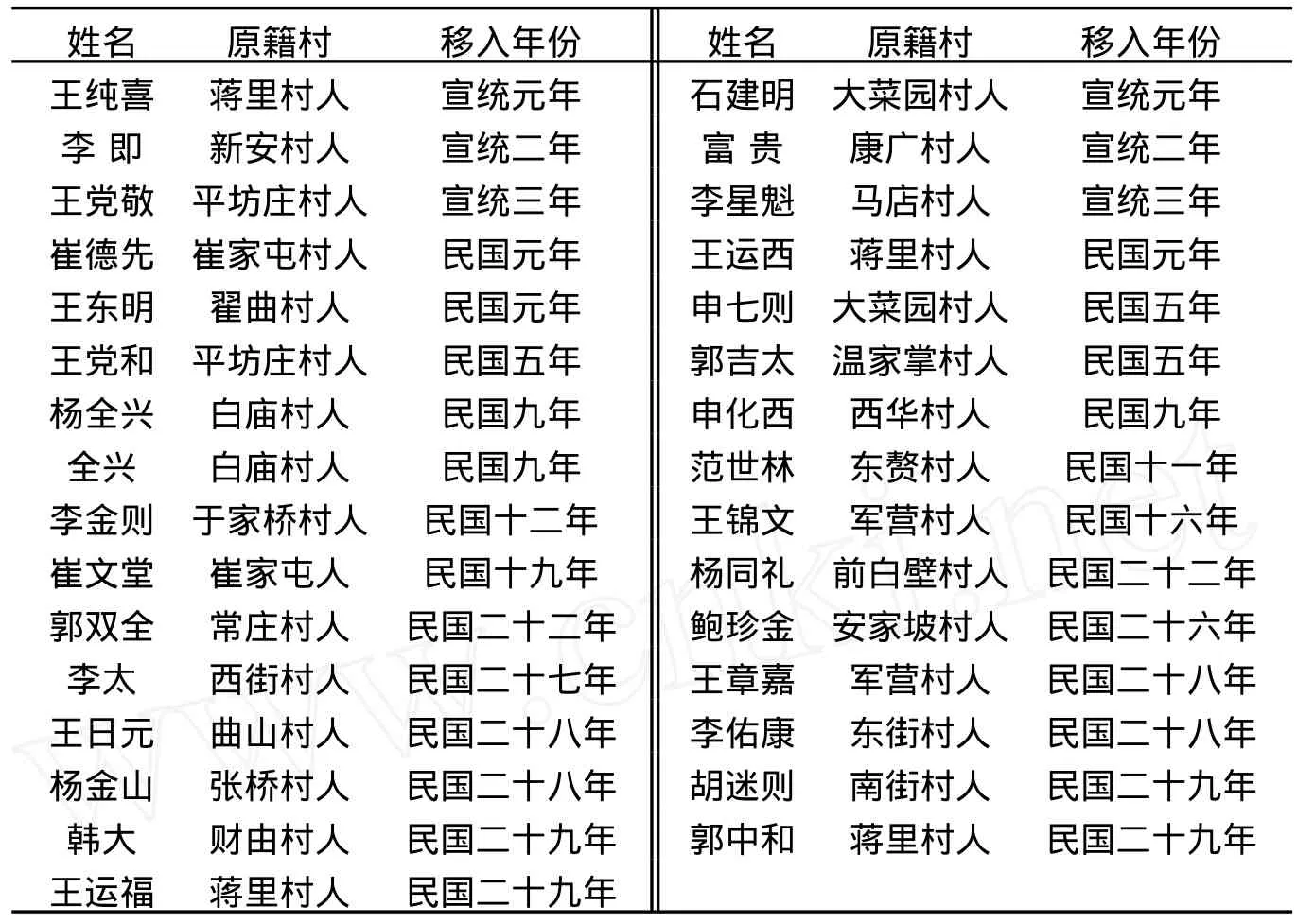

林村原来叫“辛庄泊”。在清朝末年,天灾人祸,民不聊生,河南省漳德府林县大多数人家没了土地,便上太行山上开荒种地。开始只有两户人来到辛庄村,一户是林县大菜园村石建明,一户是蒋里村王纯喜。这里夏季雨一多,地就被水淹了,年年成灾,地也荒了,就叫“泊地”。这两户最先买了两片荒地,搭起草庵子,安家住下,这两户一住,林县逃荒人看到这里有了人,便相继到这里居住,如表1所示。

由表1可以看出,宣统元年(1909年)这里出现了最早的住户。宣统元年、宣统二年(1910年)、宣统三年(1911年)共搬来6户,民国元年到民国十年9户,民国十一年到民国二十年4户,民国二十年以后12户,共22个村31户,其中民国元年到民国十年的住户占到29%,民国二十年至二十九年的住户占到39%。可以看出,由于民国元年以后,中国内忧外患,民不聊生,民国九年河北、河南连续大灾,大批人口迁入山西。随后日本侵华战争全面展开,加剧了乡村社会的灾害状况,很多农民背井离乡。逃荒移民定居途径主要是靠熟人关系,亲戚关系。民国二十年以后,泊地②泊地指杂草丛生的滩地,是当时质量比较差的田地,或者就是指一片荒弃的杂草地。吸引来更多的河南逃荒移民,他们全部来自河南林县,这些移民先后在主村落边缘地带盖起了小草房,形成了典型的自然移民村,村子也比较分散,归辛庄村管,所以叫辛庄泊。

表1 相继移入辛庄村的住户统计表

随着人口的增长,移民实力的增强,移民与土著民对生存资源和生活资源的争夺转为对聚居空间合法化的追求。民国十四年(1925年),移民提出要将辛庄泊独立成一个村。按照风俗“无庙不成村”,全村人就出资出工盖了一座小庙,“庙以神像大,天上属玉皇”,所以神像塑的是玉皇大帝。庙宇作为信仰的外化形式,是社会意识形态的一个重要层面。对于逃荒移民来说,一方面他们传统文化和民俗生活呈现间断性,庙宇成为社会空间象征物,有庙才有可能得到地方社会的认可,才能建村。另一方面,移民来到一个陌生的地方,需要通过一定的手段来维系内部的团结,壮大自己集团的势力,利用庙宇将信仰神作为力量内核和权威指向、精神支柱和行为动力。

林村在取村名时发生了争议,村里有个七老汉识字,提议都是林县逃荒过来的,叫“林村”,于是就把林村定为村名,刻在一块石头上垒在庙上。但新立村首先要向区上申请,县长批准,请客送礼唱大戏。辛庄的村长知道后坚决不同意,认为林县人刚来时靠辛庄,户多了就分村,没门儿。就这样林村还一直叫辛庄泊,归辛庄管。1945年秋天,长治解放,由崔永旺带头,李佑康、李太等七人到南漳区找区长,区长亲自到辛庄了解情况,并由全村人签名,林村正式立村,选崔永旺为林村的第一个副村长。

从林村的建村可以看到移民要想使自己的社会空间,从对土著的依附中彻底独立出来,要经过一个漫长而艰难的过程,有以下因素值得注意:

第一、移民实力的壮大是移民村成立的决定性因素。随着移民村人口数的不断上升,移民在地方社会中所发挥的作用越来越大。移民与土著民在日常生活和社会地位中展开竞争,渐渐的移民村和土著村形成了平等对话,在某种程度上超越土著村而发挥更积极的作用。

第二、地方精英的出现加速了移民村的成立。地方精英在移民村落的建立与发展中起到凝聚群众力量的作用,其在村落中所发挥作用的大小也能反映出移民村和土著村所处地位的优劣。

第三、政治变革对移入民村也起到很大的作用。移民大部分是贫民,阶级成分好,一跃成为地方社会的主导力量,重新整合地方乡村社会秩序。它使移入民村最终从土著村中脱离出来,取得政治上的合法地位,形成了稳定的聚居空间。

2.2 林村民俗生活的构建

立村成功是林村移民关键性的一步。立村之后,林村的民俗生活的构建同样是在冲突与矛盾,交融与碰撞中进行的。主要表现在土地资源、社会关系和日常习俗中。

移民村地方化的标志是土地的占有和使用,林村与土著村最突出的矛盾正表现在土地上。辛庄村按照惯例,依土地的肥沃程度,将其分为上、中、下三个等级,给国家上交赋税时,一等地8亩交一两银子,二等地11亩交一两银子,三等地12、13亩交一两银子,纳粮却是按亩算。辛庄不会把最好的地让给移民种,移民种的是辛庄没有办法耕种的泊地,或者是山上肥力低,收成差的土地。种地的不平等就让逃荒的移民吃了亏,对此李太老人表示理解。他说在人家的地盘上,吃这么点亏也算不了什么,林村的人还是能想得通的。

土地问题是移民要解决的首要问题,因为从基层上看,中国社会是乡土性的,移民来到山西,挣钱之后第一件事就是买地,他们置地有三方面的用途:耕地、住房、坟地。以农为生的人定居是常态,即使是大灾大难使他们不得不背井离乡,但他们只要有了土地就意味着可以重新扎根。1945年长治解放,移民第一次正式获得了土地,这不仅是对移民生活的保障,更是一种社会保障,移民的定居也最终走向合法化。

随着人口的增加,移民给土著民的生活和心理上都造成了一定的压力,而土著民对这种压力的抵制不仅仅表现在日常生活中的挤兑与矛盾,有时还会超越民族意识,从“良民证”事件中我们就能看到他们之间所隐含的社会关系,表现出移民社会关系地方化的艰难。

民国二十八年(1939年)秋后,日本人发“良民证”。邻居们说,你们不是本村人,发不上,你们找找闾长、村长,请请人家就能发上,日本人就不杀了。我爷爷找了找第三闾的闾长王松林,花了一块钱,买了五斤面,请村长、秘书、闾长们吃了顿饭,就给发了“良民证”。所谓的“良民证”就是在一块白布上印着“良民证”三个字,在战乱年代,有了“良民证”就等于有了居住权,没有“良民证”连个体生命的安全都失去了保障。民国二十九年(1940年),有杨金山、李黑则、杨同礼、方进义、崔书堂、郭运林、崔志中等人往林县担菜,没良民证白天不敢走,黑夜走,走到壶关县大山南村被日本人抓住七人,杀了五人,只有两人跑回来了。

移民与土著民的冲突是移民在定居过程经常出现的不和谐音符,是民俗交融、碰撞、变革中较为激烈的表现形式,折射出各个历史时期的社会内涵,并且作为深刻的历史记忆存活在移民生活当中。“良民证”事件恰恰能说明这一点。对土著民来说,逃荒移民属于外来者,在日常行为中,移民与土著民处于对抗的状态,但从民族意识方面来看,他们本是处于同一立场,是否本地人并没有明确的标志,只是村里的领导说了算,日本人只是站在他们自己的立场上看中国人是否为“良民”,在林村这个小区域里,他们并没有本地人和移民的意识。尽管如此还是出现了领不到“良民证”的现象,并且这一事件已内化到林村移民的历史记忆中。

移民日常生活的融入过程是比较微妙的。李太老人告诉我们林村的婚俗、葬俗基本上和当地人差不多,但在岁时节令方面和当地人就有较大差别,最典型的是过年。大年初一过了十二点,河南人就开始放炮迎神,晚辈给长辈一一磕头拜年,而且是越早越好,山西人的习俗是早上迎神,也没有给长辈磕头的习俗。在服饰方面,林村的人更为讲究。“林村人可以吃不好,但不能穿不好,而山西人这方面可就差多了,用河南人的话讲就是不讲卫生,补丁一个摞一个,而且也不洗衣服,理由就是衣服洗多了更容易破”。究其原因,是因为河南产棉花,自古纺织业就较为发达,河南女人基本上都会纺花织布,而且他们初到山西时就是靠这种手艺谋生的,山西人与之相比就大为逊色。

可以看出,在一个社会关系重组的移民背景中,民俗交融是一个系统、多层次、多元化的融合体系。民俗并不是简单的强强优化、优势互补、文化适宜等理想模式,有时也会出现相互隔膜。具体讲,民俗融合不像文化交融那样宏观,而是一种生活细节的长时间磨合,很大程度上是通过移入民个体在感知中理解民俗变化的。当然访谈资料具有一定的片面性,也可能产生民俗接触中的“误读”现象,如对土客民俗优劣的判别。在土著村落当中,同样有对“外来户”脏、差、土的一系列负面印象,这些隔膜和不理解会影响社会融入的程度,具体表现在一些生活习俗上的不同,但不会妨碍本质上的民俗交融趋势。

3 林村移入民精神与模范农业村

林村从一块泊地变为人口上千的行政村,从一个逃荒避难之地变为全国闻名的新农村建设模范村,它是20世纪初逃荒的林县移民用近一个世纪的血泪和汗水筑成的,是林县逃荒移民精神的结晶,在其背后也体现着个体、村庄与国家社会内涵的重新整合。

3.1 移民不屈的禀性与移民村的建设

“一只扁担两只筐,拖儿带女去逃荒,不到山西要饭吃,咋个过光景”。林县人的逃荒曲从宣统元年,唱到新中国成立,从太行山的这边唱到太行山的那边[7]。宣统元年(1909年),林县遭遇旱灾,来到辛庄村的泊地,到民国十四年(1925年)村民提出要建村,受到辛庄的阻挠,建村失败。1945年,长治解放,泊地周围的地主也被打倒,林村逃荒移民由李太和崔永旺带头到解放区政府要求立村,区领导爽快答应,辛庄泊改名为林村,移民村正式成为一个自然村。到1979年,林村被评为全国“三队一县”红旗单位。1980年,在改革开放的大好形势下,在第三代逃荒人为首的村党支部的领导下,林村移民依靠自己的力量,走出一条工业化新路子,成为全省有名的小康村。1954年以来,林村曾16次参加省级以上先进代表大会,数十次受到国家、省部委的表彰,一人当选全国劳动模范,6人被评为省部级先进工作者,有数十位国家领导人和十余位农业战线的代表曾先后到林村参观学习,林村也在成为全国新农村建设的模范村[7]。

移民成就了林村的发展,林村的发展也重塑了移民群体的文化性格,铸成一种独特的精神,长期的迁徙中形成了一种坚忍不拔、吃苦耐劳、宽厚容忍的品质。在新的生存环境中他们饱尝艰辛,应对各种压力,磨练出一种吃大苦、耐大劳、击不垮、压不败的硬骨头精神。同时他们面对土著的排斥,在生存空间、社会空间、文化空间的竞争中学会了应对、包容与团结合作,能更大地发挥他们的主动性和创造力,在国家政策的正确指导下他们做出了骄人的成绩,为林村的建设做出很大的贡献,也成为农村建设学习的楷模。

3.2 从逃荒民到劳模:李太的生活史

林村从逃荒移民村到全国农业模范村,是几代逃荒人共同奋斗的结果,是一部移民的血泪史、奋斗史,也是一部移民精神的传承史。移民村的建立与发展离不开移民的艰苦努力,同时地方带头人在整个移民过程中也起到了很重要的作用,李太就是其中的一位。他从逃荒移民到成为全国劳模,在这一过程中,他本人经历了逃荒的种种艰辛,无不体现着林县移民不屈的禀性。他一直朴素地认为土地就是农民的根本,在长期的奋斗过程中,他以国家政策作为其工作的指导思想,结合林村的实际情况,对村庄进行规划与建设。在他的带领下林村建设取得了杰出的成绩,走在新农村建设的前列。在一定程度上,李太是沟通移民个体、村落社会认同以及国家管理认同的关键角色,正是因为他的出色使得移民村发展在一开始就以超越地方社会的方式来融入地方社会,将移民个体和宏大的社会历史衔接起来。他的背后是整个山西移入民社会变迁的缩影,包括家庭生活史、灾荒、政治制度、社会变迁等多层面的历史变迁。

3.3 个体、村庄和国家的结合

村落精英是一定社会区域内的突出人物,是联结地方与国家政治、经济、文化、生产等诸多关系的媒介,在以“人治”为特点的乡村社会中,他们是生活的主体,规范整合村落复杂的社会秩序。解放后经过政治革命,移民精英出现在“政治舞台”[6],使村庄与国家有效地结合起来,同时为移民民俗权利的提升起到很重要的作用。在这个过程中地方精英人物一直活动于个体、村庄和国家三者之间。

李太从逃荒民到地方精英,从向劳模李顺达学习到自己成为全国劳模,这一过程中他个人的身份被赋予更多的政治话语。林村经济的发展是国家社会主义发展的产物,乡村精英起到了积极的推动作用。这使个体与村庄、国家更好地结合起来,精英人物具有了更多的国家象征意义。在李太和其他移民的带领下,林村从泊地变为全国新农村示范典型,充分体现了这一点。

我们可以看到,精英人物以国家的忠实“代理人”出现在政治领域,并能够及时地调整国家与村落的关系,使移民村融入乡村社会的“国家话语”中。从国家与社会的视野来看,国家政策对村庄是一种自上而下的构建过程,而从个体、村庄、国家三者的之间的关系去考察,精英人物的角色又展现出较大的个体自主性,对国家政策和村庄自身的发展起到了调节器的作用。

山西移入民村是近代社会、历史、文化等因素共同影响下的特殊村落类型,在山西乡村社会结构中具有重要的意义。我们希望通过对山西移入民日常生活史的研究勾勒一个灾荒移民以及移民村形成的微观历史,进一步丰富山西乡村社会类型和移民研究,并对中国农村现代化进程做有益的探讨。

[1]王锡纶.怡青堂文集[G]∥石印本.北京:商务印书馆,1992:709-710.

[2]王金香.光绪初年北方五省灾荒述略[J].山西师大学报:社会科学版,1991(4):60-65.

[3]安介生.清代山西境内“客民”刍议[J].晋阳学刊,1998(6):90-95.

[4]郭于华.心灵的集体化:陕北骥村农业合作化的女性记忆[J].中国社会科学,2003(4):79-92.

[5]王明珂.历史事实、历史记忆与历史心性[J].历史研究,2001(5):136-147.

[6]卫才华.社会变迁的民俗记忆——以晋南移入民村调查为例[J].民俗研究,2008(4):119-135.

[7]房其清,刘剑昆.山西有个林县移民村[J].中州今古,2002(1):33-35.

Life History and S ocia l Changes of Lincun I mm igrants——Taking Li Ta i’s O ra l History as Exam ple

ZHANG Xiongyan,WEICaihua

(College of L anguage and L iterature,ShanxiU niversity,Taiyuan 030006,China)

The imm igrant village in Shanxi is an important landscape and the researches of the imm igrants'daily life have never stopped.However, researches of some individual imm igrant's life,through his flight from fam ine,eventually settling down in a political sphere,are rare.This paper,taking L i Tai as an example,explores the process of imm igrants from begging and fleeing from fam ine to settling down and taking part in social life,and by organizing oral materials and making analyses, it reveals the complicated integrating process of the imm igrants.

life history;lin cun;imm igration history;folklore

K297

A

10.3969/j.issn.1673-1646.2010.02.020

1673-1646(2010)02-0085-06

2009-11-12

国家社科基金青年(项目山西移)入民村个案调查报告“北方移民民俗变迁与地方社会重构——以近代山西移入民村落(为中)心”07CSH024

张雄艳1983-,女,硕士生,从事专业:民俗学。