资本形成与货币扩张的互动关系:解析中国经济增长*

李治国,张晓蓉,徐剑刚

(复旦大学管理学院,上海200433)

一、引 言

改革开放三十年来,中国经济的持续快速增长已经赢得世人瞩目。但是,关于中国经济如何实现长期增长的质疑,甚至否定中国经济发展模式的声音此起彼伏,关于中国经济增长的内在动力及其是否可持续的争论也没有停止过。近十年来,中国经济实现了持续两位数的新一轮高增长,经济学家对中国经济增长的源泉和解释中国经济增长的更多其他因素越来越好奇,而如何解释中国经济增长的模型及其理论框架也应该重新探讨。

尤其在美国次贷问题引发国际金融危机和全球经济衰退之后,西方学者和媒体质疑中国经济能否继续坚挺的声音连成一片。美国《时代》周刊于2009年初更是预言:“中国难以有经济核心继续其‘奇迹'。中国只是一个身陷泥潭的大国”。然而还是这家周刊,7个月之后刊登了题为“中国能否拯救世界?”的封面文章,封面上一只熊猫正拿着打气筒给瘪了的地球打气,期盼之情不言自明。随着中国经济出现长期增长的特征性事实,长期以来批判中国经济发展不可持续的理论值得反思,而中国经济率先破冰及其向世界传递的积极信号,不但有力地反驳了国外学者和媒体的诸多质疑,而且促使我们加快思考推动中国经济增长的内在逻辑。

本文同时关注过度投资和信贷扩张两个方面的问题,分析资本形成加速与货币过快增长的深层次原因,进而探讨中国经济快速增长的内在驱动力。本文提出,在转型时期的经济分割环境下,资本形成与货币扩张之间存在互动关系,信贷扩张促进投资增长和资本形成,而资本形成又引发货币需求和信贷扩张,进而分析现阶段中国经济借助过度投资和信贷扩张实现快速增长的内在逻辑链条。

需要指出的是,由于国际金融危机爆发后,为快速刺激经济复苏并与世界各国扩张性宏观经济政策相协调,中国也采用了包括四万亿财政刺激计划和近十万亿银行信贷规模的非常规宏观调控方式,经济也因而率先企稳且增长超乎想象。但是,我们应该在经济环境处于常态情况下,分析中国经济增长的长期源泉以及探讨中国经济增长的主要因素,如此才能给出令人信服的中国经济增长模型及其理论框架。因此,当我们分析资本形成与货币扩张之间的互动关系,以及其如何实现中国长期经济增长时,我们将研究国际金融危机发生之前的常态情况,通过实证分析1979-2007年间中国经济运行的基本事实,在常态下给出中国经济增长的内在逻辑和理论框架。而中国经济在全球经济危机这种非常态经济环境下的优异表现,则可以对中国经济增长的成功模式给予进一步的支持。

二、两个基本事实

中国经济转型以来,由于分割经济环境和二元经济结构的存在,中国明显处于干中学经济增长阶段(中国经济增长与宏观稳定课题组,2007)。在农村剩余劳动力确保城市劳动力供给处于过剩状态的情况下,中国经济高增长的主要动力是投资的高速增长(Brandt和Zhu,2000、2001)。投资不仅通过乘数效应创造需求,投资同时也意味着开工建厂,从而带来了设备和生产能力的积累。

伴随着投资的持续增长,资本存量得到迅速积累。参照众多学者的研究成果以及笔者以往的研究基础,本文采用永续盘存法测算了改革开放三十年来的资本存量。资本存量作为产出的一种投入要素,资本形成过程不仅要通过其本身增长状况来考察,更应该根据资本存量与产出水平之间的关系进行衡量。图1给出了1978-2007年间中国资本—产出比率K/Y及其变化率Δ(K/Y)趋势,可以看出,资本形成过程明显以1997年为界分为两个阶段,在1997年之前,资本—产出比率基本呈持续下降趋势,由1978年的3.87下降到1997年的2.13,资本—产出比率的年平均变化率为-3.07%。然而,在1997年之后,资本—产出比率显示出持续的上升趋势,由1998年的2.16上升到2007年的2.70,资本—产出比率的年平均变化率达到2.44%。前一阶段的资本—产出比率下降被归功于渐进式增量改革所推动的资本配置效率改进,而后一阶段的资本—产出比率上升则被认为是由于经济增长越来越倚重资本深化(李治国等,2003)。但是,在新一轮经济增长中,尤其自2003年以来,资本—产出比率上升速度进一步加快,其最近三年的平均增长已达到5%,仅从资本深化的角度对新一轮的资本形成加速是难以解释的。

图1 中国的资本—产出比率及其变化率(1978-2007年)

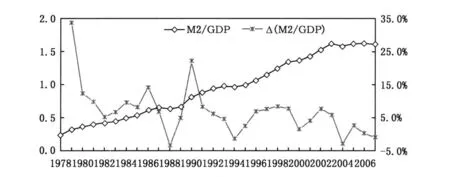

在中国经济转型过程中,货币供给增长速度一直快于经济增长速度与通货膨胀率之和。图2给出了1978-2007年间中国广义货币量与国内生产总值之比M2/GDP及其变化率Δ(M 2/GDP)趋势,可以看出,M2/GDP在改革开放三十年来呈持续上升趋势,1978年M2/GDP仅为0.24,而2007年则达到1.62。在1979-2007年的整个时间区间里,M 2/GDP的年平均变化率达到6.97%。高比率的M 2/GDP已经成为影响中国经济运行的一个主要问题,通常也被称为资金流动性过剩、超额货币或货币迷失以及货币流通速度下降问题(Li,2007)。M2/GDP一般是伴随着货币化进程的深入而上升,然后又随着金融创新和经济稳定化程度的提高而下降。但是,中国所表现出的流动性过剩现象尤为严重,仅从货币化进程的角度是难以解释的。

三、信贷支持下的投资行为与资本形成

一国资本存量的调整,可认为是该国所有企业根据各自的意愿资本存量对所持有资本品进行调整的结果(李治国等,2003)。根据一定的生产技术关

图2 中国的马歇尔K指数(M2/GDP)及其变化率(1978-2007年)

系和市场情况所反映的预期需求,可以确定这一意愿资本存量:

根据资本存量调整模型,当期投资在抵补资本折旧后就形成了当期的新

但是,在转型经济中,由于存在市场不完善等经济分割问题,企业和家庭之间、不同企业之间在经济运行中被相对隔离,以致它们面对的土地、劳动力、资本和产品有着不同的实际价格,并且难以获得同等水平的生产技术。在经济分割环境下,促使企业获取最大收益的可配置资本、生产投资机会和外部融资机会等这几个部分被严重地分割了。在这样的经济环境中,由于市场现行价格不能反映真实的经济稀缺,就不敢相信私人部门能够把握对社会有利的投资机会,而经济转型时期的除追求利润之外的多任务性,也迫使地方政府和国有企业承担过度责任。尤其在谋求资本上,国有部门以外的企业家经常受到严格限制。

在中国经济转型过程中,企业现有的和能够筹集到的资金,一直是企业进行过度投资和资本形成的主要决定因素。中国经济的进一步转型,尤其是所采取的行政性分权,已经改变了经济波动的微观基础,地方政府、银行和企业进行“三方共谋”并进而共同导致过度投资行为(易纲,2003;北京大学中国经济研究中心宏观组,2004)。由于仍然存在经济分割现象和缺乏完善的公司治理结构,国有企业的投资决策并不完全按照利润最大化的经济理性原则,在国有银行为主的融资渠道的信贷支持下,过度投资成为普遍现象,甚至在一些非国有企业也存在明显的过度投资行为。

相对于其他绝大多数主要经济国家,中国的投资资金主要来自于银行信贷,投资需求受到商业银行体系的贷款分配机制的深刻影响,而银行信贷在许多情况下受政府宏观经济政策的影响。货币当局在政府指导下每年设定货币供应量增长率目标,在此货币增长目标基础上,配之以一系列的信贷计划作为实现该目标的工具。在地方政府产出偏好和货币当局政策目标的共同影响下,中国转型期的投资函数为:

其中,ΔM t/Pt为新增的实际货币余额,系数λ反映了地方政府与货币当局之间的讨价还价能力。

对于决定投资行为的主要影响因素而言,产出水平、资本存量以及新增货币均为具有明显上升趋势的非平稳序列,而且彼此之间存在较强的正相关性,导致在按照方程(3)所给出的模型定式进行实证分析时,遇到多重共线性问题。为化解这一难题,我们对方程(3)两边都除以(1-δt)Kt-1,得到关于资本形成速度的模型定式:

在采用计量模型进行实证分析时,一般是分开考虑意愿产出水平和资本成本对投资行为的影响(李治国等,2003)。资本成本综合考虑实际利率与资本折旧,其中,实际利率为名义利率与预期通货膨胀率之差,名义利率采用时间加权的一年期定期存款利率表示;预期通货膨胀率通过附加预期的隐性菲利普斯曲线间接推出,采用适应性预期表示;为计算资本折旧率序列,采用固定资产投资价格指数将名义折旧额折算成实际值,再除以资本存量,即δt=DSt/PIFt/K t;资本相当价格可以由投资品价格与消费品价格的波动来表示,由于我国资本市场发展较晚且不完善,固定资产投资价格指数相对于消费价格指数也变化不大,我们这里简单假设不存在资本相对价格波动。

我们用于实证分析的具体模型为:

其中,RIFt为t时期的实际投资量,RGDPt为t时期的实际产出量,RCAPt为t时期的资本存量,三者均为1978年不变价;DEL_Mt为 t时期的新增货币量。PGDPt为 t时期的GDP核价指数,1978年=100;COST_Ut为 t时期的资本成本,由一年期存款利率和固定资产折旧率共同决定。

实证结果由表1给出。根据模型1和模型2的估计结果,在1979-2007年的整个区间里,资本形成不但是由意愿产出水平和资本成本两个常规因素决定的,而且受到货币扩张因素的显著影响,这表明中国在改革开放时期具有相对稳定的资本形成决定机制。在相对于资本存量标准化之后,产出水平每增加1个单位,资本形成会增加0.396个单位;资本成本每上升1个百分点,资本形成会减少0.784个单位;而新增实际货币量每上升1个单位,资本形成会增加0.639个单位。货币扩张对资本形成存在显著的正相关影响,也就是说,当国际收支不平衡等因素引起货币扩张过快时,资本形成具有内在加速的动力;而当政府宏观调控等因素引起货币紧缩时,资本形成具有内在减速的动力。

表1 资本形成决定机制的主要估计结果

对整个区间进行估计后,我们分别对不同的时间段进行估计发现,资本形成过程最为稳定的时期位于1992-2003年,这通过比较表1中模型3和模型4的估计结果就可以看出。在1992-2003年的区间里,如模型4显示,回归方程的标准差为相对较小的0.0093,DW统计量为2.08,表明该估计方程的残差不存在自相关问题,而且货币扩张因素、产出水平和资本成本对资本形成均有极为显著的影响,其中,新增实际货币量每上升1个单位,资本形成会增加0.435个单位;产出水平每增加1个单位,资本形成会增加1.034个单位;资本成本每上升1个百分点,资本形成会减少0.577个单位。无论是加入1992年之前或2003年之后的若干年份,上述极为稳定的统计结果都会受到不同程度的影响,因此可以断定,资本形成过程最为稳定的时期是在1992-2003年,而在2003年以来的经济运行过程中,资本形成逐渐趋于不稳定。

四、资本形成中的信贷扩张与货币需求

传统的凯恩斯货币需求理论认为,货币需求由实际收入和利率水平决定,但是该理论没有进一步探讨实际收入和利率水平的具体影响形式。传统的资产组合理论认为,货币需求与其替代品的价格有关,但由于受到的影响因素较多,该理论不能具体分析资产结构变化是如何影响货币需求的。上述传统理论均假设资本市场是完善的,即存在一个为资本积累服务的完善的实质资本和有价证券市场,并且是以低成本运行的,货币需求主要来自交易、预防和投机等方面的动机,而货币对资本积累本身没有直接的作用。

但是,在转型时期的分割经济环境中,由于资本市场不完善,不能为资本积累提供完善的实质资本和有价证券服务,银行体系的放款能力和信贷规模在促进投资和资本形成中的重要性显著增强。银行体系运用货币作为分割经济中一种资产的奇特的吸引力,来吸引存款人。货币当局则通过控制新增货币量和货币持有者的名义收益率,并对商业银行进行适当管制,从而决定了持有货币的实际收益。在不考虑银行体系在储蓄者和投资者之间所作的媒介的情况下,根据持有货币的需求函数,可以证明拥有货币同实际资本形成之间的基本互补性。

在货币需求函数中,引入投资率,作为影响实际货币需求的一个因素,体现资本形成过程本身直接产生的货币需求。在传统模型的基础上,得到新的货币需求函数如下:

上述模型表明,在中国转型时期存在经济分割现象的情况下,考虑到投资行为与资本形成过程的共同影响,中国的货币需求是由收入水平、利率水平和投资倾向共同决定的。其中,∂L/∂(I/Y)>0,从而表明了分割经济中货币需求同实物资本形成之间的互补性。

在运用计量方法进行实证分析时,所采用具体模型为:

其中,Mt为t时期的广义货币量M 2,R1t为t时期的时间加权的一年期定期存款利率。其他变量符号同上。

实证结果由表2给出。根据模型1和模型2的估计结果,在1979-2007年的整个改革开放区间里,货币需求不但是由实际收入水平和利率水平两个常规因素决定的,而且受到投资率的显著影响,模型拟合效果较好,这表明中国在改革开放时期有较为特殊的货币需求决定机制。实际收入水平每增加1个单位,实际货币需求会增加1.51个单位;利率水平每上升1个百分点,实际货币需求会减少873.5个单位;而投资率每上升1个百分点,实际货币需求会增加266.6个单位。而且我们可以进一步发现,实际货币需求关于实际收入水平的反应系数是大于1的,这是导致近年来中国M 2/GDP持续上升和流动性过剩的一个主要原因,因为在这种情况下,货币需求增长比收入增长要快。更为重要的是,投资倾向对货币需求存在显著的正相关影响,也就是说,每当新一轮投资过热的时候,在投资率上升的作用下,货币需求具有内在上升的动力;而当投资趋于放缓的时候,投资率下降而导致货币需求具有内在下降的动力。

表2 货币需求决定机制的主要估计结果

对整个区间进行估计后,我们分别对不同的时间段进行估计发现,货币需求函数最为稳定的时期也位于1992-2003年之间,这通过比较表2中模型3和模型4的估计结果就可以看出。在1992-2003年的区间里,如模型3显示,回归方程的标准差为相对较小的1 167.5,DW统计量为1.33,表明该估计方程的残差相对于其他估计结果不存在自相关问题,而且投资率因素、实际收入水平和利率水平对货币需求均有极为显著的影响,其中,投资率每上升1个百分点,实际货币需求会增加1 271.7个单位;实际收入水平每增加1个单位,实际货币需求会增加1.07个单位;利率水平每上升1个百分点,实际货币需求会减少1 085个单位。比较不同区间的估计系数可以看出,这一时期投资率对货币需求的影响也是相对最为强烈的,在加入1992年之前或2003年之后的若干年份后,上述统计结果会受到一定程度的影响,因此可以断定,货币需求函数最为稳定的时期也是在1992-2003年,而在2003年以来的经济运行过程中,货币需求逐渐趋于相对不稳定。

五、如何理解中国经济增长

图3 资本形成与货币扩张的互动关系

在转型时期的分割经济环境下,资本形成与货币扩张之间存在长期稳定的互动关系,持续推动中国经济快速增长。根据上述两个部分的理论分析与实证结果,如图3所示,中国转型时期的经济增长是通过两个渠道实现的。一个渠道是过度投资和资本迅速积累促进了经济快速增长,而资本形成在意愿产出和资本成本决定的基础上,受到信贷扩张和新增货币供给的显著影响,即信贷扩张(货币扩张)→资本形成→经济增长,该渠道的经验证据由资本形成决定机制的实证结果给出。另一个渠道是信贷扩张和货币过快增长推动了经济快速增长,而货币扩张在收入水平和利率水平决定的基础上,受到过度投资和资本加速形成的显著影响,即过度投资(资本形成)→货币扩张→经济增长,该渠道的经验证据由货币需求决定机制的实证结果给出。更为重要的是,资本形成和货币扩张之间所存在的正相关的互动关系,将这两个渠道连接起来,搭建一个长期稳定的正循环过程,从而推动长期经济增长。

投资不仅通过资本积累直接提高产出规模,更为重要的是,中国的劳动力再分配以及总的就业增长主要是由投资内生决定的。中国经济转型经验区别于前苏联和东欧国家之处并不是改革进程的快慢与否,而是这些国家各自经济结构的初始条件的迥异(Riedel,1993;Sachs和Woo,1994;Woo,1999)。从计划经济向市场经济过渡时,前苏联和东欧国家的劳动力主要在国有企业中,而中国的劳动力大部分在农村,而且存在许多人失业或未充分就业。中国可以在不破坏原有国有工业部门的前提下,凭借一个巨大的未充分就业或失业的劳动力资源储备,通过加快投资不断创造新的就业需求,实现劳动力再分配以及总的就业增长,从而推动长期经济增长。值得我们进一步思考的是,随着我国剩余劳动力不断减少,加快投资对促进劳动力再分配的作用将会下降,也不能更快地实现就业增长,投资对经济增长的作用将会减弱。本文第三部分的经验证据也表明,自2003年以来的资本形成决定机制正在逐渐趋于相对不稳定,因此,通过信贷扩张和新增货币供给加快资本形成以推动经济增长的渠道正在发生变化。

以金融管制和资产价格扭曲实现的特殊金融安排,在实现长期经济增长的同时,也会恶化金融环境,在逆向选择和道德风险的作用下出现坏账等问题。在转型时期的经济分割环境下,政府部门对银行体系的有效控制导致商业银行大量不良贷款的发生,而居民部门对银行体系的高度依赖促使商业银行可以维持巨额不良信贷的持续存在,不良资产的不断上升意味着银行体系把贷款不断投入到流通中,不但膨胀了货币供给,而且使大量货币渗漏到股票市场“漏斗”和银行体系“黑洞”中,导致M2/GDP持续上升和长期流动性过剩,其结果是宏观经济潜在的不稳定成本持续增加。特别是在开放经济条件下,由于国际收支长期不平衡而引起的外部冲击效应,金融环境的恶化程度可能被进一步放大,从而影响中国经济增长的长期稳定性。值得我们进一步思考的是,随着金融市场不断完善和经济环境更加开放,应逐步消除金融管制和资产价格扭曲导致的金融环境恶化问题,信贷扩张和新增货币供给对经济增长的推动作用将减弱。本文第四部分的经验证据也表明,自2003年以来的货币需求决定机制正在逐渐趋于相对不稳定,因此,通过资本迅速积累加快信贷扩张和货币扩张以推动经济增长的渠道也正在发生变化。

[1]北京大学中国经济研究中心宏观组.产权约束、投资低效与通货紧缩[J].经济研究,2004,(9):26-35.

[2]李治国,唐国兴.资本形成路径与资本存量调整模型:基于中国转型时期的分析[J].经济研究,2003,(2):34-42.

[3]李治国.基础货币、货币乘数与货币当局资产负债结构的关系研究[J].数量经济技术经济研究,2007,(11):15-26.

[4]易纲,林明.理解中国经济增长[J].中国社会科学,2003,(2):45-60.

[5]中国经济增长与宏观稳定课题组.金融发展与经济增长:从动员性扩张向市场配置的转变[J].经济研究,2007,(4):12-21.

[6]Brandt L,Zhu X.Redistribution in a decentralized economy:Growth and inflation in China under reform[J].Journal of Political Economy,2000,108:422-439.

[7]Brandt L,Zhu X.Sof t budget constraint and inf lation cycles:A positive model of the macro-dynamics in China during transition[J].Journal of Development Economics,2001,64:437-457.

[8]Li Z.Money demand elasticity,efficient money supply and money market disequilibrium:“Chinese Puzzle” and long-term excessive liquidity[J].Frontiers of Economics in China,2008,2:209-222.

[9]Riedel J.Vietnam:On the trail of the tigers[J].World Economy,1993,16:401-422.

[10]Jeffrey S,Woo W.Structural factors in the economic reforms of China,Eastern Europe and the former Soviet Union[J].Economic Policy,1994,18:101-145.

[11]Woo W.The real reasons for China's growth[J].China Quarterly,1999,41:115-137.