基于人才需求的高职物流管理专业教学模式探讨

吴 翔,付邦道

(开封教育学院,河南 开封 475004)

0 引言

随着经济一体化进程的加速,现代物流业对具备专业技能的人才需求日益迫切。 根据人才市场需求,以就业为导向、以能力为本位,明确培养目标、形成自身特色,这是高职院校健康发展的关键。 本文在深入调查的基础上,试从人才需求现状入手,分析高职物流管理专业现状和存在的问题,探讨高职物流人才的培养模式。

1 物流人才需求现状

1.1 总量不断增加,供需矛盾突出

我国物流人才被列为12 类紧缺人才之一,缺口达600 余万人[1]。 但是,目前物流专业的人才培养模式与实际需求相脱节,毕业生综合职业能力欠缺、操作能力不强,不适应岗位要求,出现了物流相关单位急用人、而物流毕业生难就业的问题。

1.2 行业需求范围继续扩大

随着汽车、医药、食品、家电、IT、化工、会展等物流细分行业的快速发展,以及物流金融、物流信息、口岸物流、物流房产等新兴行业的出现[2],物流人才行业需求范围也不断扩大。

1.3 需求层次差异日益显著

从需求结构看,物流行业的人才需求以操作型、管理型中低级物流人才需求为主;从需求紧迫度看,对中高级物流人才需求更为迫切。

1.4 需求地区差异显著

东南沿海对物流人才需求规模大、层次较高;华北、中原、西南地区对物流人才需求的规模较小、层次居中;西部地区对物流人才需求的数量少、层次低。

2 高职物流教育发展现状和存在的问题

2006 年,我国各层次物流学历教育在校生50万人,开设物流专业的高职院校约500 所,在校生15 万人[3]。 由于高职物流教育起步晚、经验不足,主要存在以下问题。

2.1 培养目标定位不准确,高职特色不明显

高职物流管理专业的培养目标,应根据区域特色和人才需求现状,明确定位,注重实际应用能力的培养[4]。 但许多院校没有对区域特色、社会需求、物流职业素质和技能等进行认真调查、分析和论证,导致培养目标宽泛、定位不明确,不注重技能人才培养,培养模式与社会需求相脱节。

2.2 教材建设不完善,内容与现实脱节

高职物流专业往往将本科院校的课程体系稍加修改就拿来使用,教材也多使用本科教材,质量参差不齐,有些专业术语因无统一标准而出现混乱,质量较好的教材多是国外教材的翻译版。 许多物流理论从国外引进,没有形成与实际相吻合的理论体系。教材介绍的往往是国外先进物流管理技术,而实际上面对的是国内普遍落后的物流设施及管理水平,造成教学内容与实际脱节。 一些专业课程之间内容重复,理论阐述过多、过于专深。 加之办学经验不足和条件限制,实验室建设及实训课程开设存在诸多问题,致使教学内容既不适应现代物流产业发展,也不利于学生综合能力提高。

2.3 专业师资缺乏

由于我国物流教育起步晚,多数教师是从储运、经贸、计算机等相关专业转入的,物流知识不系统、不全面,更缺乏物流实践经验。

2.4 实践教学条件不完备 经费投入不足

物流专业实务性强,对实践教学要求较高,除校外实习实训基地外,还需要建立校内实验实训室,这势必需要大量资金。 但是,目前高职院校物流专业或设立不久,或忙于进行规模扩张,难以对物流专业投入更多财力物力。

3 高职院校物流管理专业培养模式建设

基于物流行业人才的需求特点和高职物流专业的现状,笔者试从培养目标定位、课程建设、技能人才培养平台构建、师资队伍建设和校企联合开展实践教学方面对高职物流教学模式进行探讨。

3.1 专业的明晰定位和培养目标的细化

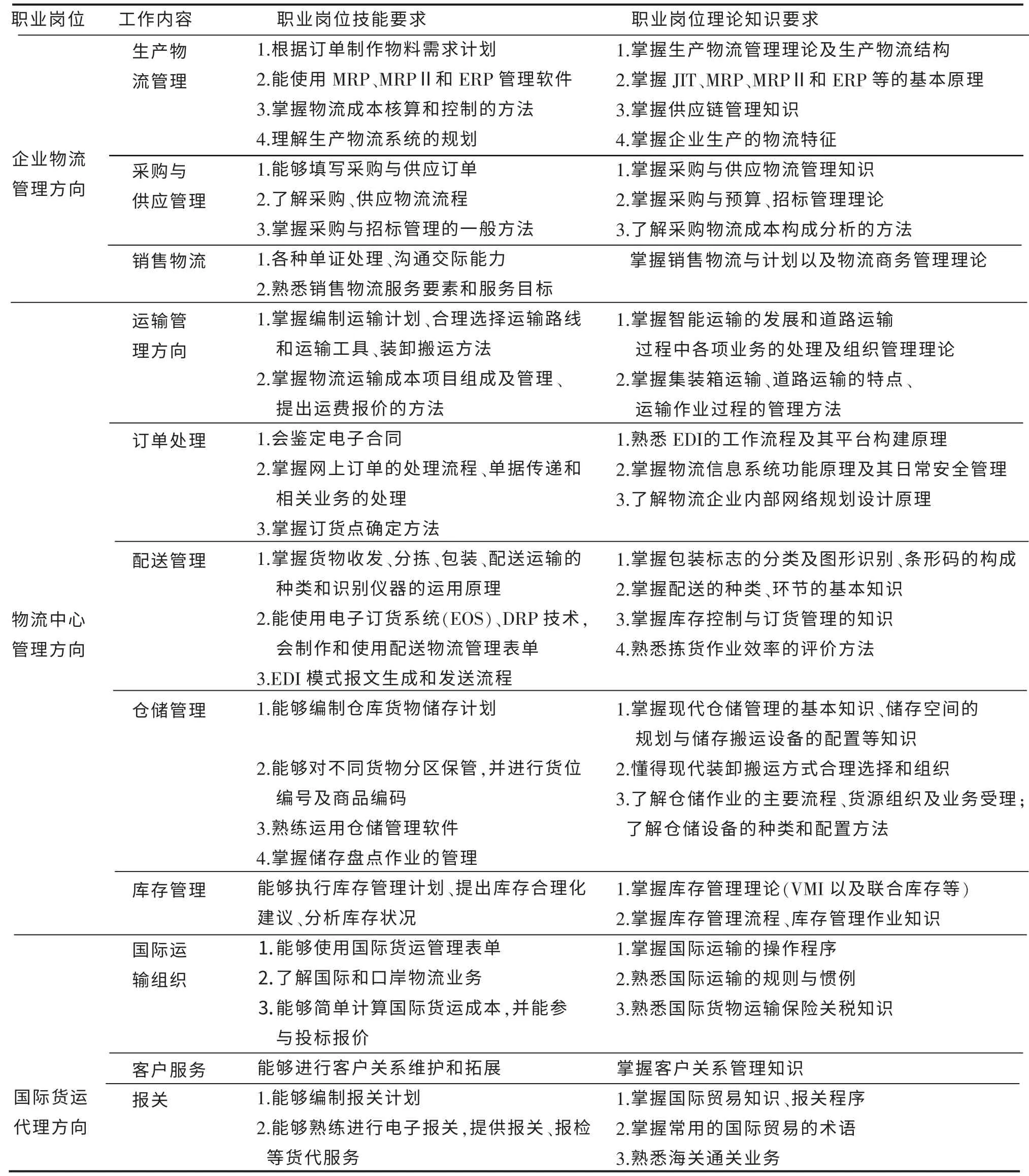

物流是应用性强、涉及面广的综合学科。 各地经济发展和产业结构不同,因而物流岗位不同,所需岗位能力也不尽相同。 就单个院校而言,不可能全方位地培养全能人才,只有针对岗位要求,考虑学校所在地社会需求及学校自身优势,突出针对性和实用性,确定具有地方特色的培养目标,才是明智之举。 为此,我们成立了专业咨询委员会(由校内专家和企业技术负责人组成),对物流业进行职业分析,参照相关的物流职业资格标准,将物流职业岗位(群)的任职要求[4]分解为若干综合能力,制定职业能力分析表。 为探索与人才实际需求结合的培养模式,在对物流企业和岗位群的特点进行分析调查基础上,我们对培养目标进行了细化(如表1 所示)。

我校高职物流管理专业人才培养,应以服务为宗旨、以就业为导向、以能力为本位,以高职物流人才职业层次、就业岗位群所需能力和基本素质为主线,走产学结合的发展道路,培养为河南地方经济发展服务,具有经济学、管理学、计算机、英语等基础知识,系统掌握现代物流管理基本理论,基本操作技能过硬、实践能力强、具有良好职业道德,善沟通、易协作,积极进取、责任心强、生活习惯良好,有创新设计和组织能力,在工商和物流企业生产第一线,从事物流企业管理、市场营销、配送、运输、仓储、采购、物流信息管理等相关岗位工作,集信息技术和现代物流技术于一身的“宽口径、厚基础、综合性、应用性”德智体全面发展的高素质技能人才。

3.2 以就业为导向改革课程体系

课程体系设置应围绕培养目标和专业核心能力要求进行。 应在岗位能力需求分析的基础上,依照有助于就业的相关职业证书的要求,调整课程体系,把职业资格证书考试课程纳入教学计划,使证书课程考试大纲与教学大纲相衔接,强化技能训练,使学生在获得学历证书的同时,获得权威部门颁发的职业资格证书[5],增强毕业生就业竞争力。

3.3 构建技能人才培养平台 优化实践教学体系

技能人才培养平台的构建,既要注意课程设置的整体性,又要加强实践教学。

3.3.1 课程体系平台的构建

在进行课程体系整体设置时,既要考虑增加知识的复合性和专业性、课程内容的实用性和针对性,增加实践课比例,又要加大与国际规则接轨的力度,增强知识结构的外向性。 毕业生反映,就业后供应链管理、物流信息管理、现代物流概论、运输管理实务、管理学、配送中心管理、国际贸易、仓储管理、条码技术应用、物流实训等课程对工作很有帮助,应加强此类课程建设。

3.3.2 实践教学平台的构建

实践教学设计以技术应用能力培养为目标,对实验较多的课程,单独设置实验课,减少演示性、验证性实验,增加工艺性、设计性、综合性实验。加强职业技术训练,建立由基础课实验和基本工艺训练、专业课实验和顶岗实训、毕业设计、取得全国性职业认证、专业竞赛(物流设计大赛、创业模拟大赛、条码技术竞赛)、社会实践(假期社会实践、参观调研、见习)、企业人讲座、专业类社团活动等组成的较完整、梯次递进的实践教学体系。

3.4 加强“双师型”物流专业师资队伍建设

应致力于建立结构合理、具有实践经验的“双师型”师资队伍,走外延和内涵双重发展之路。 外延发展即校企联合,聘请行业和企业中既具有理论基础、又富有物流实践经验的职业经理、专业技术人员作兼职教师,担任物流实务类课程的教学任务。 内涵发展即加强现有物流专业复合型师资队伍建设。 由于物流专业实务操作性强,只从理论层面提升教师水平是无法满足物流专业教学需要的,因此,要有计划地组织在校教师分批到相关企业考察或顶岗学习, 了解企业实际运作情况, 掌握本专业的应用技能, 积累经验, 达到物流专业教学对教师素质的要求。

3.5 加大教育经费投入的力度

物流专业的教学需要投入大量资金,配备实验室等设施。学校可采取企业投入设备、学校为其培养人才,整合行业物流资源为教学服务,企业投资、实现股份制合作办学等方式来加强这方面的工作。 这样既可以筹措资金,又能够转变办学体制和思路,为高职教育发展带来活力。

表1 高职物流管理专业培养目标的细化Table 1 Details of higher vocational logistics management specialty cultivation target

3.6 进行“工学结合、校企联合”的教学模式创新

3.6.1 校企共建实训基地

实验室建设需要大量资金, 而物流技术的快速发展,使实验室建设赶不上其发展的速度,导致其与现实需求脱节,校企共建实验室不失为有效的解决方法。 学校应选择一批设备工艺先进、管理水平高、适合学生动手操作、 利于发挥学生潜力的企业作为合作伙伴,签订合作协议。 学校将投入实验室建设的资金用于购买部分软件(订单处理、配送中心管理、物流系统,MRP、ERP 等软件), 将企业作为实训基地。这样,学生可以在真实的工作过程中来体验和学习,而不需再经数据模拟、设备模型、沙盘演练来实验。 学校可聘请现场技术人员担任兼职教师,进行现场指导,使学生有机会进入生产实际领域,获得真正的职业训练和工作体验。

需要注意的是,组织学生到企业实习,不应将实践教学简单理解为岗位实习,不能把学生简单定位为操作工人。 应要求学生了解岗位对知识和技能的要求,以便专业学习更有针对性。 实习结束后,要求学生撰写实习报告,提出作业流程和操作方法的不合理之处,制定改进方案,以提高其发现并解决问题的能力。 如,在讲到物流配送理论时,可组织学生参与企业家电配送,要求学生对企业业务流程和操作方法建立评价体系,提出改进方案。

企业招聘都强调实践经验,因此实习对于学生显得尤为重要。 但学生寻找实习单位会遇到各种困难,致使有些实习流于形式,或者实习期短,对企业人力资源帮助不大,反而增加其管理负担。 为此,应增加实习时间,与物流企业签订长期合同,并逐步将其发展为实习基地。 这样,企业能够获得有保障的人力资源,会更愿意接纳实习生,学生也可以获得岗位实践经验,提前进入职业角色,利于今后就业。

3.6.2 邀请企业高管讲学

学生到企业实习,只能尽快接触实际,要了解现代物流发展趋势、物流企业经营模式、物流人才所应具备职业素质,仅靠实习是不够的。 应邀请企业管理者就上述问题举办讲座,进行深入分析。 这样既能让学生全方位理解物流业发展状况,又能帮助学生加深对物流业的认同感,对自身发展进行准确定位,有针对性地侧重某一方向进行深入学习,使其职业规划切实可行。

3.6.3 教师深入企业调研

物流是新兴且应用性强的学科,理论发展尚不成熟,实践显得更加重要。 为此,教师应当通过项目合作、为企业讲课和进行市场调研等途径,与企业深入接触,积累实践经验,对现实问题进行总结、提炼,完善物流理论,形成良性循环,有效指导学生学以致用。

3.6.4 探索订单式培养模式

学校应瞄准市场需求,根据企业对人才的特定需求(如岗位能力、职业素质等),在企业组织实践教学,对符合企业要求的学生实行定向培养,推行订单式教学,使学生成为精操作(精通物流岗位具体操作)、会管理(能运用物流管理技术从事物流作业管理)、懂经营(懂得企业经营活动的全过程)的高技能物流人才。 这样,学生就业后能很快进入职业环境,适应技术要求。 企业也能吸引优秀学生、完善企业文化环境、提高员工整体素质,节约岗前培训成本,解决企业人力资源问题,为企业可持续发展注入活力。

4 结语

根据人才市场需求,以就业为导向、以能力为本位,明确培养目标、形成自身特色,这是高职院校健康发展的关键。 高职物流专业发展的关键是根据社会需求、地方特色及学校自身优势,以培养从事技术应用管理的物流技能人才为宗旨,构建合理的教学体系。 本文根据教学实践对基于物流人才需求的高职物流管理专业教学模式进行了初步探讨,希望能够起到抛砖引玉的作用。

[1] 北京络捷斯特科技发展有限公司.物流行业人才需求分析[J]. 物流技术,2008(5):133-134.

[2] 国家发展和改革委员会经济运行局, 南开大学现代物流研究中心. 中国物流发展报告:竞争合作与产业成长[M].北京:机械工业出版社,2006:59-60.

[3] 国家发展和改革委员会经济运行局, 南开大学现代物流研究中心. 中国物流发展报告: 全球化·整合·创新[M]//北京:机械工业出版社,2007:103-104.

[4] 教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见[EB/OL]. [2009 -10 -21].http://www.tech.net.cn/info/edu/poli/12647.shtml.

[5] 河南省高等职业院校人才培养工作评估实施细则[EB/OL]. [2009-10-21].http://www.yczyxy.com/pj/editor/Upload File/2009588737840.doc.