流动人口意外伤害自救与互救能力的评估

吕旺盛 赵 超 林 冰 张克明 刘亚东 陆建民 王一芬

目前,意外伤害已经成为重大公共卫生问题。意外伤害的严重性在于它的常见、多发,而且病死率高、后遗伤残多,造成的总体损失大[1-3]。特别是城市被雇佣者中的特殊群体——流动人口群体最易受到伤害。杭州市有关部门提供的统计资料显示,2006年流入杭州市的外来人口为249.32万人[4,5]。其中流动人口是所占比例最大的群体。基于诸多不利因素的影响,流动人口意外伤害的发生已经对其生命质量构成了一定的威胁。为了解流动人口意外伤害的急救能力,于2008年9月至11月,采用多级抽样法选择杭州市城区的流动人口310人进行了问卷调查和相关分析,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 对象

通过采取二阶段整群抽样法,随机选取户籍不在杭州市但有组织依托的,在杭州市拱墅区、江干区居住30日以上的建筑工人、餐饮服务人员、农贸市场商贩、经商人员、美容美发服务人员等流动人口作为研究对象,进行问卷调查。

1.2 方法

根据研究目的自行设计调查问卷,并经预调查后确定。内容包括基本情况,常见意外伤害的自救与互救方法。采用匿名答卷方式,问卷由经过培训的调查员当场发放并收回。共发放问卷320份,回收有效问卷310份,有效回收率为96.9%。

1.3 统计学方法

采用SPSS13.0软件录入数据、处理与分析数据,计数资料采用χ2检验。

2 结 果

2.1 基本情况

调查对象年龄为17~61岁,平均(28.41±8.76)岁;其中男性132人,占42.6%,女性178人,占57.4%。

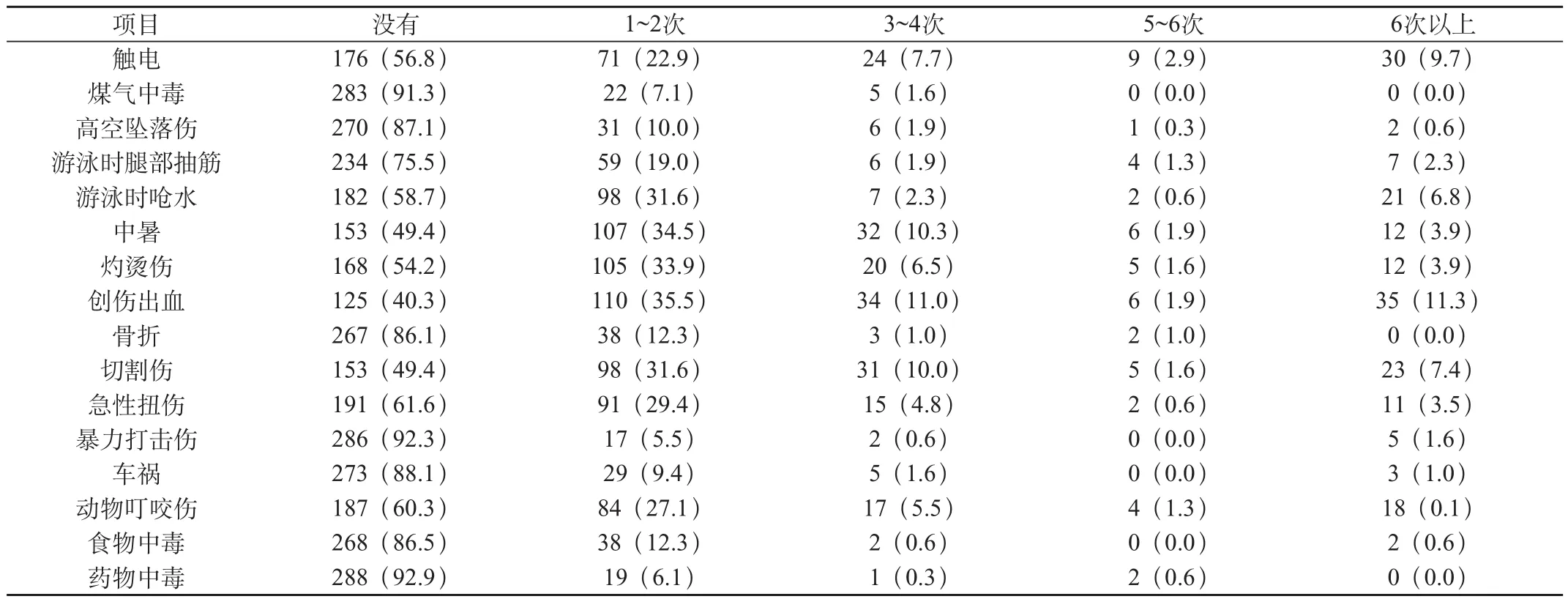

2.2 意外伤害的发生(遭遇)情况

本次调查的310名流动人口近一年意外伤害的发生(遭遇)中,50%以上的流动人口发生过中暑、创伤出血和切割伤,40%以上发生过触电、游泳时呛水和灼烫伤,30%以上发生过急性扭伤和动物叮咬伤,发生过煤气中毒、暴力打击伤和药物中毒的不到10%,见表1。

2.3 自救及互救的能力评估

2.3.1 流动人口意外伤害自救及互救的能力评估结果

310名流动人口中意外伤害自救及互救的正确率由高到低依次为触电(74.2%)、煤气中毒(65.2%)、高空坠落伤(41.6%)、游泳时呛水(17.4%)、无意识(13.5%)、灼烫伤(11.3%)、暴力伤(5.8%)、游泳时腿部抽筋(3.9%)、食物中毒(3.9%)、药物中毒(3.9%)、骨折(3.5%)、中暑(3.2%)、车祸伤(1.9%)、切割伤(1.3%)、动物叮咬伤(1.9%)、急性扭伤(1.3%)、创伤止血(0.6%)。

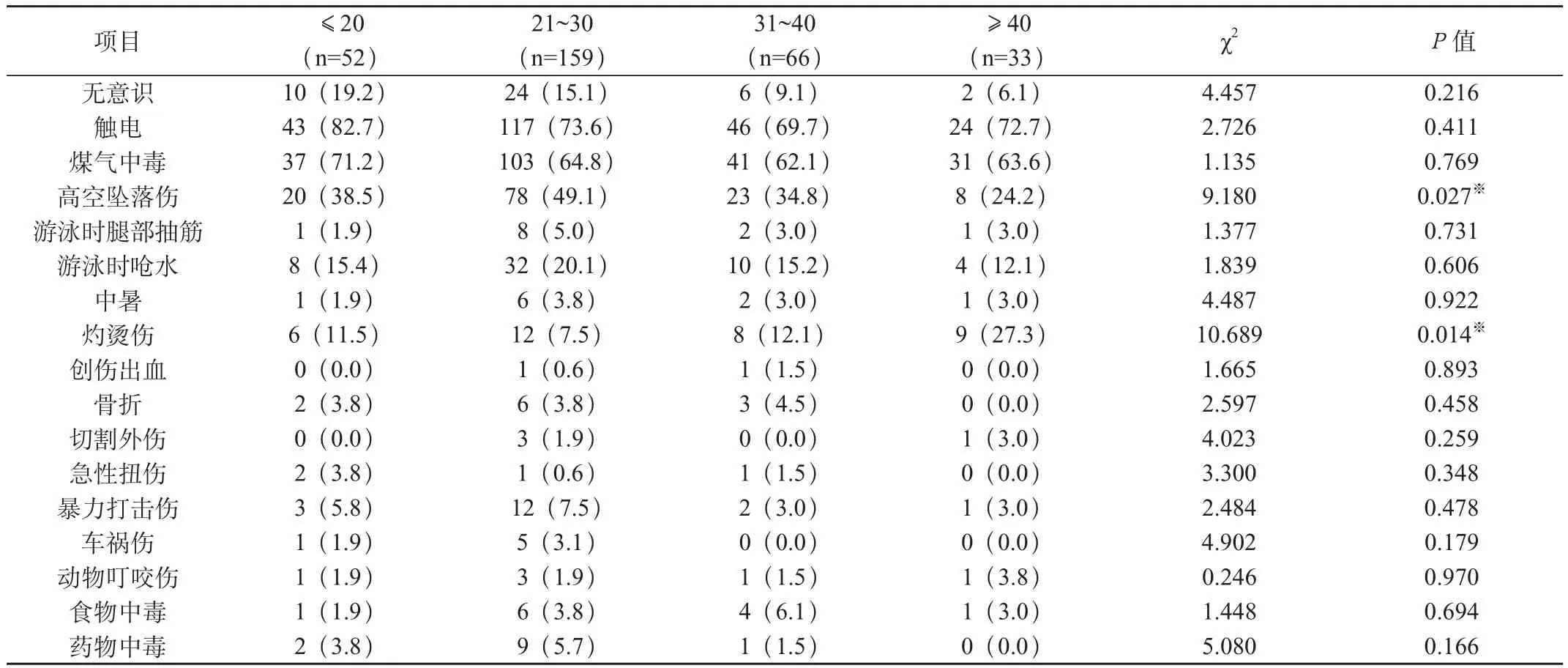

2.3.2 不同年龄流动人口意外伤害自救及互救的能力评估结果

40岁以上人群灼烫伤的急救能力高于其他年龄段人群,高空坠落伤的急救能力低于其他年龄段人群(P<0.05),其余类型意外伤害的急救能力在年龄分布上无统计学差别,见表2。

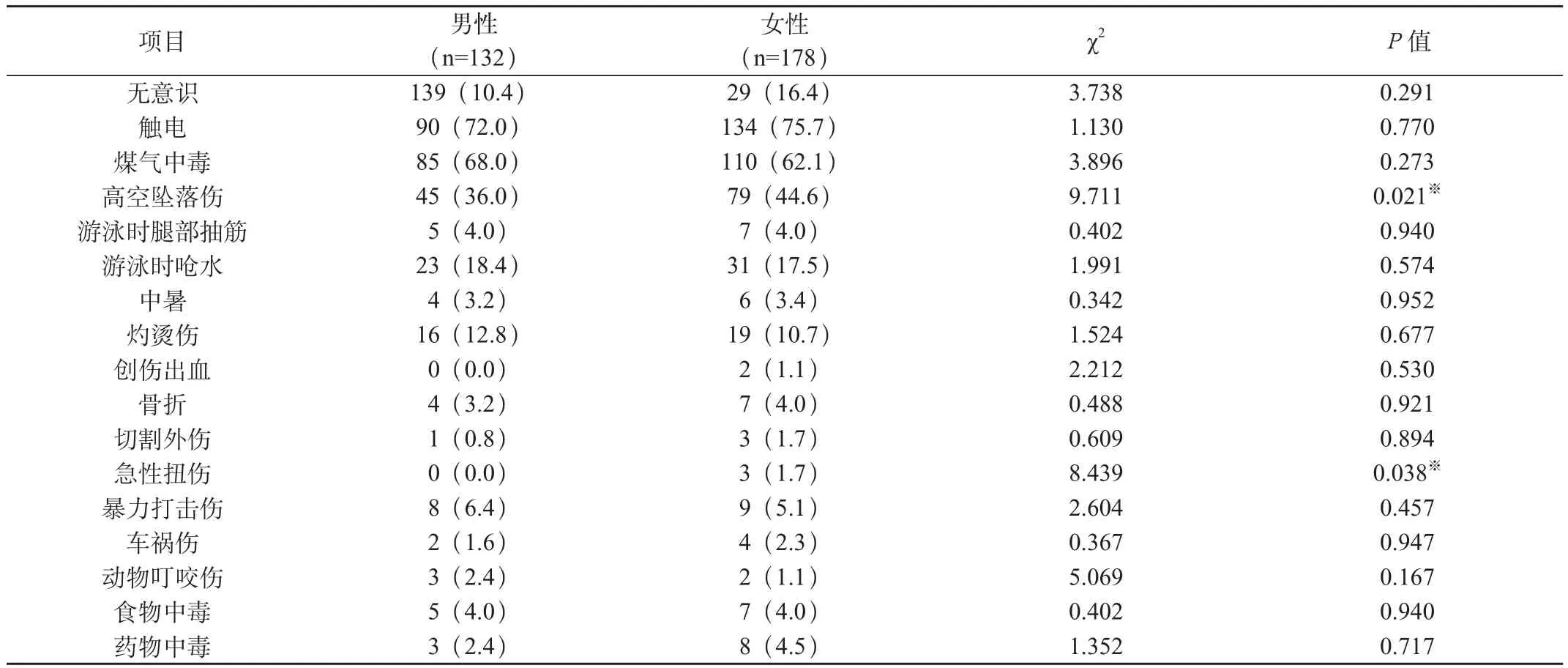

2.3.3 不同性别流动人口意外伤害自救及互救的能力评估结果

除女性流动人口急性扭伤和高空坠落伤的急救能力高于男性流动人口外,其余类型意外伤害的急救能力在性别分布上无统计学差别(P>0.05),见表3。

2.3.4 不同平均工作时间流动人口意外伤害自救及互救的能力评估结果

经统计学检验,不同工作时间流动人口的自救与互救能力差别,见表4。

3 讨 论

目前,意外伤害已经成为重大公共卫生问题,它不仅加大了直接医疗费用的支出,而且造成潜在生产力的巨大损失[1]。流动人口在城市中多从事劳动强度大、收入较低的工作,作为城市中的弱势人群,其生活状况与健康情况应引起全社会的关注[2]。本次调查显示,50%以上的流动人口发生过中暑、创伤出血和切割伤,40%以上发生过触电、游泳呛水和灼烫伤,30%以上发生过急性扭伤和动物叮咬伤,10%以上发生(遭遇)过高空坠落伤、游泳时腿部抽筋、骨折、车祸和食物中毒,发生(遭遇)过煤气中毒、暴力打击伤和药物中毒的不到10%。降低流动人口意外伤害的发生需要动员全社会的参与,政府有关部门对流动人口伤害要引起高度重视,应尽快建立流动人口的伤害监测体系,结合各相关部门加大管理力度以确保流动人口的生命安全,建立健全流动人口社会保障制度,维护民工的健康权益,开展健康教育与健康促进,提高流动人群的自我保护意识,降低流动人口意外伤害的发生率、伤残率和病死率,提高生命质量,并减少医疗费用,减轻医疗负担[3-5]。

本次调查结果显示,流动人口的意外伤害急救能力普遍偏低,知识比较匮乏。除触电和煤气中毒以外,其他各种意外伤害的自救及互救正确率均不足50%。不同年龄、不同性别流动人群意外伤害自救及互救的能力有所不同,不同工作时间流动人群的急救能力无差别。据公安部门统计,2006年我国流动人口总量达到2亿[6]。越来越多的外来人口涌入城市,他们的收入的确在向城市居民靠近,但是他们的意外伤害自救与互救知识的掌握水平并未得到很大的提高。急救训练对于维护健康与生命能起到重要的、积极的预防作用[7]。对流动人口开展意外伤害的急救培训势在必行。

表1 意外伤害的发生(遭遇)情况调查结果 [n(%)]

表2 不同年龄居民意外伤害自救及互救的正确率[n(%)]

表3 不同性别居民意外伤害自救及互救的正确率[n(%)]

表4 不同平均工作时间居民意外伤害自救及互救的正确率[n(%)]

[1]王声涌.我国的伤害流行病学研究急需开展[J].中华流行病学杂志,1997,18(3):131.

[2]张良.济宁市流动人口门诊服务利用及影响因素研究[D].济南:山东大学,2007.

[3]朱筱凯.城市新生代农民工市民化问题研究[D].杭州:浙江大学,2007.

[4]邱五七.中国城市民工面临的主要健康问题[J].职业与健康杂志,2005,21(11):.

[5]张爱莲,韩颖.健康教育在预防意外伤害中的作用[J].中国健康教育,2004,20(8):152.

[6]人民日报,2005年7月27日.

[7]Lingard H.The effect of first aid training on Australian construction workers' occupational heaithand safety knowledge and motivation to avoid work–related injury or illness[J].Construct Manag Econa mic,2002,15(9):21-23.