中外优秀跳高运动员身体形态及年龄特征的比较研究

胡 炜,郑 兵,王延奇

(延安大学体育学院,陕西 延安 716000)

理论与方法探索

中外优秀跳高运动员身体形态及年龄特征的比较研究

胡 炜,郑 兵,王延奇

(延安大学体育学院,陕西 延安 716000)

通过文献资料法、专家访谈法、数理统计法和比较分析法,对国内外优秀跳高运动员的身体形态和年龄特征进行比较分析。发现:我国优秀跳高运动员的身体形态与世界优秀运动员存在一定差距;我国优秀跳高运动员早熟现象严重,保持高水平的年限和退役年龄与世界优秀运动员均有一定的差距。

跳高;身体形态;年龄特征

1 前 言

跳高是我国起步较早并第一个进入世界先进水平的田径项目,曾经有过3人5次打破世界纪录的辉煌成绩,跳高项目一度成为我国的优势项目。但近20年来,我国男女跳高项目由于种种因素的影响再也无缘奖牌,甚至没有资格参加国际大赛,与世界跳高运动水平相比处于滞后状态。为了赶超世界优秀选手,深入全面地研究国内外优秀跳高运动员的身体形态和年龄特征,对于指导我国跳高运动员的训练,构建合理的跳高运动员选材模型具有重要的指导意义。

2 研究对象和方法

2.1 研究对象

1984~2007年成绩在2.30m以上的22名世界男子优秀跳高运动员和成绩在1.90m以上的20名世界女子优秀跳高运动员;1984~2007成绩在2.10m以上的23名我国优秀男子跳高运动员,成绩在1.80m以上的21名我国女子优秀跳高运动员。

2.2 研究方法

文献资料法、专家访谈法、数理统计法和比较分析法。

3 结果与分析

3.1 中外优秀跳高运动员身体形态比较分析

跳高是克服人体自身重力腾越极限高度的竞技项目,跳高运动员具有“身体修长、体态轻盈、骨盆狭窄、关节灵活”的身体形态特点。我国优秀跳高运动员与世界优秀跳高运动员相比在身体的形态方面存在着较大的差距。

3.1.1 中外优秀跳高运动员的身高比较分析从人体解剖学来看,身材高、下肢长的人,身体重心自然高。根据有关研究表明,目前世界优秀男子跳高运动员平均身高已超过195cm,女子运动员的平均身高也达到184cm以上,并且有进一步增高的趋势[1],说明身高与跳高运动员的成绩有着重要的关系。

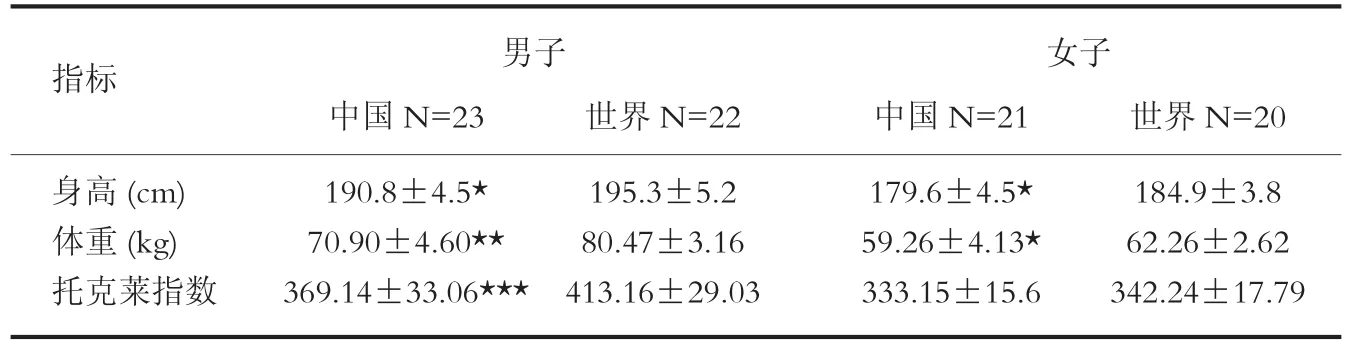

由表1可知,我国男子优秀跳高运动员的平均身高为190.8cm,世界男子优秀跳高运动员的平均身高为195.3cm,二者相差4.5cm;我国女子优秀跳高运动员的平均身高为179.6cm,世界女子优秀跳高运动员的平均身高为184.9cm,二者相差5.3cm。我国男女优秀跳高运动员的身高与世界男女优秀跳高运动员相比,具有显著性差异(P<0.05),表明我国优秀跳高运动员在身高这一主要身体形态指标方面明显低于世界优秀运动员,身高上的劣势在很大程度上限制了我国跳高运动员获得优异成绩的可能性,这也是我国跳高与世界先进水平存在差距的主要原因之一。因此,我国在跳高运动员选材时要根据不同年龄阶段生长发育的特点,既要考虑他们的现有身高,同时也要考虑他们将来的发展潜力,选出身体形态高大的运动员,以缩小我国运动员在身高方面与世界运动员存在的差距,尽快适应现代跳高运动的发展趋势。

3.1.2 中外优秀跳高运动员的体重比较分析除身高外,体重也是影响跳高成绩的一个很重要的形态学指标。上海体科所的研究指出,运动员身体的重量对起跳后身体重心的腾起高度有很大影响,在踏跳力量和腾起角相同的情况下,体重每减少1kg,重心腾起高度会增加1.6cm[2]。因此,跳高运动员除具备身材高、腿长的特征外,还应具备适当的体重特征。从表1可看出,我国男女优秀跳高运动员的平均体重分别为70.90kg和59.26kg,世界男女优秀跳高运动员的平均体重分别为80.47kg和62.26kg,我国男女跳高运动员的体重与世界跳高运动员的体重均具有显著性差异,尤其是男运动员平均体重的差异更为显著(P<0.01)。这除与身高有一定的关系外,还从侧面反映出我国运动员的肌肉力量与国外运动员存在一定的差距。目前,随着跳高运动员身高进一步增高的趋势,体重也在相应的增大。因此,教练员在选材过程中应以世界优秀选手身体形态特征为借鉴,并突出亚洲人快速、灵活的特点。在训练过程中,尽可能做到既要发展运动员的力量又要保持一定的体重,发挥我国运动员在速度上的优势,进一步提高我国跳高运动的水平。

表1 60M、200M、跳高、铅球均值表

3.1.3 中外优秀跳高运动员的克托莱指数比较分析克托莱指数作为体重和身高的派生指数(体重/身高×1000)表示每厘米身高的体重,是人体发育匀称度的重要指标,是反映青少年运动员在发育过程中体重与身高的合理比例关系。据相关资料研究,男子跳高运动员的克托莱指数应该在463~484之间[3]。从表1可以看出,我国男子优秀跳高运动员的平均托克莱指数为369.14,世界优秀跳高运动员的平均托克莱指数413.16,二者相比,具有显著性差异(P<0.01),女子差异则不明显。因此,教练员在跳高运动员的选材过程中,应以世界优秀运动员的托克来指数为依据,挑选出与现代跳高运动发展趋势相适应的优秀后备人才。

3.2 中外优秀跳高运动员年龄特征比较分析

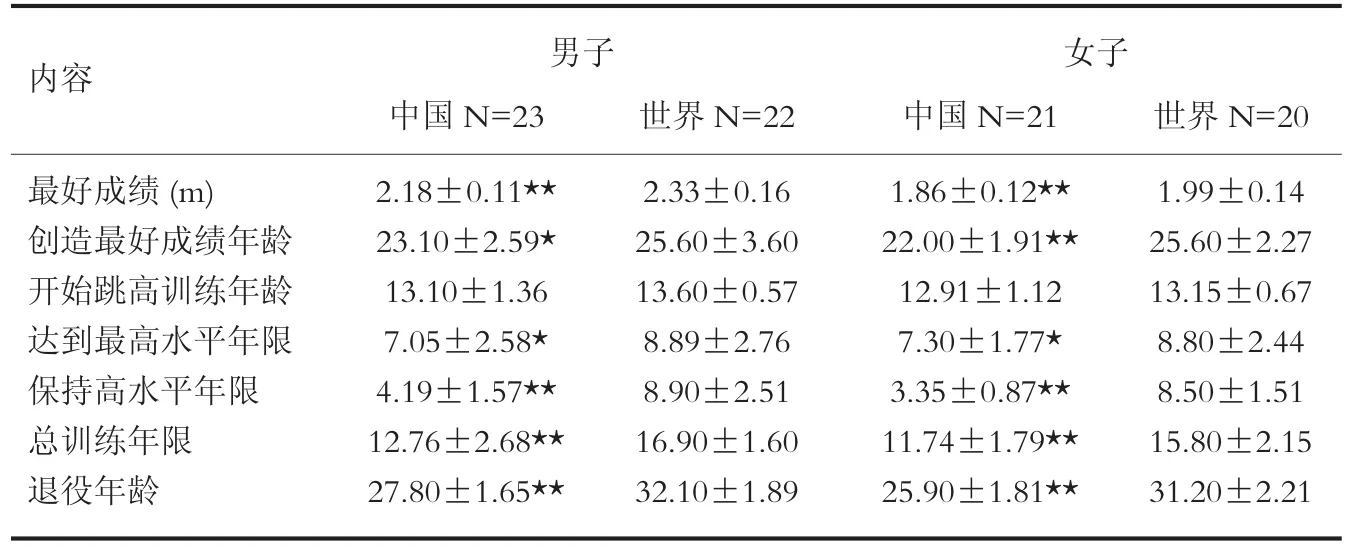

3.2.1 开始跳高训练的年龄比较分析从表2统计的数据可知,我国优秀男女跳高运动员开始跳高训练的平均年龄分别是13.1岁和12.91岁,世界男女优秀跳高运动员开始跳高训练的年龄分别是13.6岁和13.15岁,二者相比,没有明显差异。我国男女优秀跳高运动员的开始跳高训练的年龄比世界优秀跳高运动员开始跳高训练的年龄稍早,因为这个年龄阶段的少年儿童正处于发展动作速率、灵活性、协调性以及柔韧性等身体素质的敏感期,可以有效地为运动员将来的进一步发展和提高打下坚实的基础,特别是对将来的速度发展和掌握技术动作能力的发展有很大的帮助[4]。开始训练阶段的训练应根据青少年身心发展的规律和生理特点,全面发展运动员的身体素质,以灵敏、协调、柔韧为先导,注重小肌肉群力量和协周性训练;技术上重点提高助跑速度和起跳速度以及提高助跑和踏跳的衔接,在动作质量上要求准确、轻松、快速完成。从打基础阶段到专项训练这一段是一个非常关键的时期,必须按照青少年生长发育的特点,科学、系统地安排好训练内容,才能取得很好的训练效果,否则会适得其反。

3.2.2 达到跳高最好成绩训练年限的比较分析从表2的统计结果可知,我国男女优秀跳高运动员从开始跳高训练到个人最高成绩的平均训练时间分别为10年和9.09年,年龄分别为23.1岁和22岁;世界男女优秀跳高运动员达到个人最高水平的训练时间分别是12年和12.45年,年龄都是25.6岁,二者相比,具有显著性差异(P<0.05)。这主要是受我国训练体制和竞赛体制的影响,我国运动员一进入体校基本就确定了专项,训练中具有比较强的专项性。另外,我国在许多不同年龄组的各种各样的比赛中,从体校的领导到教练员都需要运动员在比赛中取得好成绩,获得好名次。为了使运动员早出成绩,教练员忽视了对运动员必要的基础训练,过早地对运动员进行专项化训练,使运动员在年龄很小时就获得了很好的成绩,但最终的结果却是被认为大有发展前途的苗子过早退出了赛场。从了解到的我国运动员成绩的进展情况看,多数运动员在开始跳高专项训练的前三年运动成绩提高幅度非常明显,之后提高的速度逐渐减慢,而国外优秀跳高运动员的情况正好与此相反[5]。目前,在我国少年儿童的训练中盲目地突出专项,忽视全面发展身体素质训练的现象普遍存在,为了在省、市少年跳高比赛中夺取奖牌,专项负荷的增加过快,训练强度过大,较早地采取大力量训练等等,破坏了多年训练的系统性,违反了少年儿童生长发育的规律,为运动员成绩的进一步提高埋下祸根,运动员的机能发展遭到了严重破坏。因此,必须进一步提高对“早期训练专项化”危害性的认识,并在训练工作中努力加以改变,为我国跳高运动的发展培养出能够保持更长运动生涯的后备人才。

表2 中外优秀跳高运动员的年龄特征一览表

3.2.3 保持高水平年限的比较分析从表2的数据可以看出,我国男女优秀跳高运动员保持高水平的平均年限分别为4.19年和3.53年;世界男女优秀跳高运动员保持高水平的平均年限分别为8.9年和8.5年,二者相比,分别相差了4.71年和4.97年,具有显著性差异(P<0.05),证实了我国在跳高训练过程中还存在一定的问题。这些问题包括:基础训练时间短,过早训练专项化,造成基础不牢固,基本技术不扎实,技术水平不稳定,以及训练中造成的伤病等[6]。世界优秀运动员在训练过程中,非常注重基础阶段的训练,从而保证他们能够较长时间地保持较高经济能力的年限,如科斯塔迪诺娃在1987年创造了2.09m的世界跳高后,成绩能够一直保持在2m以上长达8年;又如古巴跳高运动员所托约马尔1984年的成绩就达到了2.33m,直到2000年悉尼奥运会他仍然能跳出2.32m的好成绩,并获得银牌,其保持高水平的运动年限长达16年之久[7]。

3.2.4 退役年龄和总训练年限的比较分析从表2的数据可看出,我国男女优秀跳高运动员的平均退役年龄分别为27.8岁和25.9岁;世界男女优秀跳高运动员的平均退役年龄分别为32.1岁和31.2岁,二者相比,分别相差4.3岁和5.3岁,具有非常显著性差异(P<0.01)。我国男女优秀跳高运动员总的训练年限平均为12.76年和11.74年;世界男女优秀跳高运动员总的训练年限平均为16.9年和15.8年,二者相比,分别相差4.14年和4.06年,具有非常显著性差异(P<0.01)。这主要是

由于我国运动员确定专项太早,过早开始“专项化”训练,科学系统性训练不够,造成运动员身体素质发展不全面,根基不稳固。虽然“早期专项化”训练,会使运动员的成绩在较短的时间内很快提高,但最终却导致运动员难以达到最高水平,并难以将高水平的成绩保持较长时间。除此之外,运动员退役的安置困难也是影响我国运动员退役过早的原因之一[8]。为此,教练员在运动员的基础训练阶段应抓好基本功,全面发展运动员的身体素质,避免过早“专项化”训练,为运动员今后取得优异成绩打下坚实基础。国家应制定应采取相应的政策,解决运动员的后顾之忧,使他们能够安心从事跳高训练工作,做好以老带新,解决好后继人才的衔接工作。

4 结论与建议

4.1 我国男女优秀跳高运动员的身高、体重和克托来指数等身体形态方面方面与世界男女优秀跳高运动员相比有一定的差距,表明我跳高国运动员在肌肉发展程度上和世界优秀运动员有一定的差距。

4.2 我国优秀男女跳高运动员开始跳高训练的平均年龄与世界男女优秀跳高运动员开始跳高训练的年龄没有明显差异,但从训练到个人最高成绩的平均训练时间具有显著性差异分别相差2年和3.36年。

4.3 我国男女优秀跳高运动员保持高水平的平均年限分别为4.19年和3.53年;世界男女优秀跳高运动员保持高水平的平均年限分别为8.9年和8.5年,二者相比,分别相差了4.71年和4.97年。

4.4 我国男女优秀跳高运动员的平均退役年龄分别为27.8岁和25.9岁;世界男女优秀跳高运动员的平均退役年龄分别为32.1岁和31.2岁,二者相比,分别相差4.3岁和5.3岁。

[ 1 ] 曹景伟,李军.论当今世界优秀田径运动员身高、体重和克托莱指数的项群特征[ J ].体育科学,2000,20(2):43-47.

[ 2 ] 张玉泉,张华新.中外化秀田径选手身高、体重和克托莱指数的比较研究[ J ].北京体育大学学报,2002,15(6):789-791.

[ 3 ] Gary B.Specific Strength Development in the High Jump [ J ].Modern Athlete Cosch,1992,30(3):3-7.

[ 4 ] 戴维红,陈少华.青少年跳高运动员启蒙训练研究[ J ].哈尔滨体育学院学报,2003,21(4):86-87.

[ 5 ] 杨国庆.优秀运动员“运动寿命”影响因素的系统分析[ J ].体育与科学,1988(1):28-30.

[ 6 ] Matthew P. Greig and Maurice R. Yeadon.The influence of touchdown parameters on the performance of a high jumper [ J ].Journal of Applied Biome chanics,2000,16(4):367-378.

[ 7 ] 马淑泰.浅谈延长运动寿命应注意的几个问题[ J ].河南教育学院学报,2002,11(1):53.

[ 8 ] 肖焕禹.我国与世界各国优秀田径运动员运动寿命的比较研究[ J ].体育科学,1991,12(3):29-33.

G823

A

1674-151X(2010)01-052-03

投稿日期:2009-12-21

胡炜(1974 ~),讲师,硕士。研究方向:田径教学理论与方法。