父母受教育程度与家庭教养的关系分析

杜景文

(山西体育职业学院,山西 太原 030006)

父母受教育程度与家庭教养的关系分析

杜景文

(山西体育职业学院,山西 太原 030006)

家长,特别是父母,是家庭教养的执行者,直接影响着家庭教养的状况,进而影响家庭教育的成败。论文研究采用问卷调查的方法,经过研究分析而知,父母的受教育程度深刻地影响着其自身素质及家庭教养状况,并以此为基础,进一步分析父母受教育程度影响家庭教养的机制。

父母;受教育程度;家庭教养;关系

作为主要家长的父母,是家庭教养的“主要责任者和执行者,是最直接、最经常、最重要的教育者”,这已成为人们的共识;主要由父母执行的家庭教养对儿童身心发展具有重要意义也逐渐为大多数人所认可。一般说来,父母受教育程度越高,其子女所接受的家庭教养水平也趋向于较高。该研究的最终目的在于探讨父母受教育程度影响家庭教养的机制。

一、问卷情况与研究思路

该研究所采用的问卷主要由该研究组组员共同研制,是在参考已有的相关问卷,并结合访谈与试测,与泡桐树小学相关人员相合作而共同完成的。该问卷由三部分组成,问卷一是对父母基本情况的调查,主要涉及父母的职业、受教育程度、家庭结构和经济状况,及亲子沟通情况五个层面;问卷二是对父母教养状况的调查,设置了父母的教养观念、教养方法、教育期望和亲子关系四个维度;问卷三调查家庭环境情况,从家庭的生活观念与习惯、家庭成员间的基本关系、家庭的学习与发展观和家庭的社交情况四个角度展开。

设计这样一个问卷的目的有二:一为调查情况,包括父母的基本情况、主要由父母所执行的家庭教养的状况和所创设的家庭环境的情况;二为分析家庭教养的影响因素及影响机制,涉及父母的基本情况与家庭教养之间的关系、父母的基本情况与家庭环境之间的关系,以及家庭教养与家庭环境之间的关系。该研究的出发点就在于以父母受教育程度与家庭教养的关系的分析探讨前者影响后者的机制。在具体的研究中,我们以父母所接受的学校教育水平体现为其受教育程度的指标。问卷的施测对象为小学一年级学生的父母,由于该校地处省会城市——成都,且为重点小学,所以父母的平均受教育程度较高,平均水平为大学,占40.1%,居最高水平。其中,父亲接受大学阶段教育者占55.9%,接受高中教育者占30.5%,接受硕士研究生教育者占10.0%,接受初中教育者为2.4%,接受博士研究生教育者为0.9%,接受小学教育为0.3%;相应地,母亲接受学校教育的情况为 60.8%、29.5%、5.2%、3.0%、0.6%、0.2%,另外还有0.6%的无学历者。同时,父亲的平均受教育程度虽然略高于母亲(约0.1的差距),但从通过观测所得数据可以发现:除个别父母间学历差别较大外,一般情况下父母间学历匹配程度是比较高的(即学历相同或相近);不同家庭中的父母在受教育程度上存在着差异。

以接受学校教育水平为指标的家长的受教育程度是“影响学生学习成绩、品德面貌及抱负水平的有力因素之一”,这已经得到大量的研究,并得到基本的共识。该研究所要探讨的重点不在于重申此观点,而在于家庭影响学生身心发展的内部机制问题。经过对所回收问卷的整理,共得329份有效问卷。通过对所得数据的整理与分析,可以得出这样的结论:父母受教育程度以直接的方式影响着家庭教养的状况;父母受教育程度还通过影响家庭环境的创设而间接影响家庭教养。这正是主要由父母所建设的家庭影响子女身心发展的内部机制。

二、父母受教育程度对家庭教养的直接影响

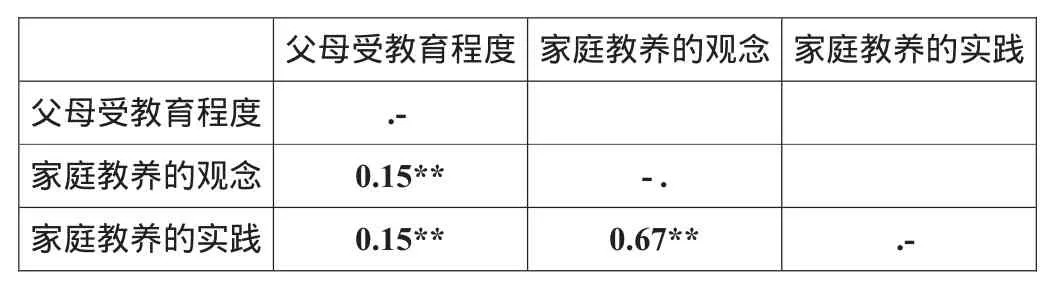

作为家庭教养的主要责任者与执行者,父母的态度与行为是家庭教养的观念与实践的直接来源;如果说父母的教养观念与教育期望构成家庭教养的观念,那么父母的教养方法和亲子关系则成为家庭教养的实践。相关分析的结果表明,父母受教育程度、家庭的教养观念与教养实践三个变量两两之间均存在显著正相关(见表 1)。

表1 父母受教育程度与家庭教养的观念与实践之间的相关系数

实践也有力地证明了这一点。在日常的无意识的接触与有意识的访谈中笔者发现:父母对子女的期望及对子女受教育的希望一般都基于自身的愿望,尤其是未完成的愿望与其受教育的经历;父母所拥有的教养观念与所采用的教养方法与自己父母的观念与方法和其所受教育相关。这种现象可称之为“家庭中的继承与超越”现象,继承表现为家庭中的“社会遗传性”,超越表现为家庭中的“社会发展性”。例如,如果父母都是或者之一接受了高等教育,那么就会希望自己的孩子最起码能接受高中阶段教育甚至再高层次的教育。在这里,“遗传”表现为等同,即“接受高中阶段教育”;“发展”表现为超越,即“接受更高层次的教育”。

三、父母受教育程度对家庭教养的间接影响

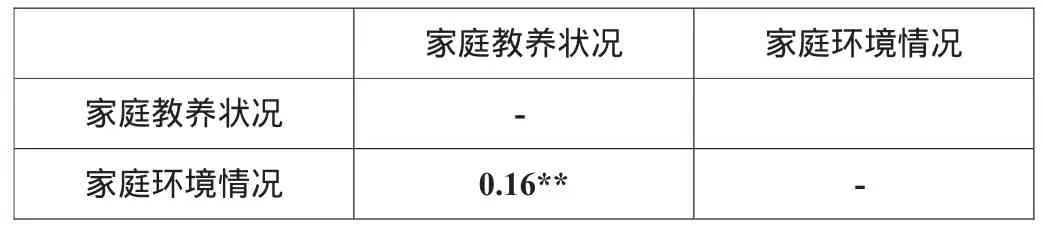

有研究表明,父母教养方式与家庭环境存在较为密切的联系。该研究的结果也证明了这一结论(见表2),家庭教养状况与家庭环境之间存在显著正相关。所以,父母既是家庭环境的创设者,同时也是家庭教养的实施者。

表2 家庭教养状况与家庭环境情况的相关系数

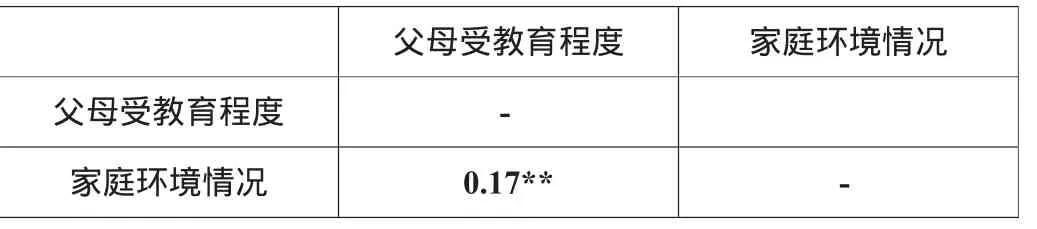

实际上,家庭环境可分为内部环境与外部环境,家长是内部环境的创设者,而对于外部环境而言,家长最大的权力只在于选择与加工,因此也就流传下来“孟母三迁”的典故。在该研究中,笔者重在讨论父母作为家庭内部环境创设者与家庭教养的关系,选择从家庭的生活观念与习惯、学习与发展观、成员间的基本关系和社交情况四个方面进行考察。在家庭生活中,家庭内部环境不仅成为对家庭成员加以熏陶、进行塑造的必要氛围,而且也以其固有的价值取向、态度倾向、行为习惯、家庭氛围直接构成“潜移默化型”、“寓教与养型”的家庭教养活动。这个意义上的家庭环境可以称为“家庭教养环境”。而在这种类型的家庭教养中,父母的作用通过家庭环境的创设活动而发生,即通过父母对家庭环境的创设而间接地影响家庭教养。该研究对数据进行分析发现,父母的受教育程度与家庭环境之间存在显著正相关(见表3)。该结果表明,受教育水平较高的父母更可能具有创设良好家庭环境的能力,同时也更可能具有较好的教养方式。

表3 父母受教育程度与家庭环境情况的相关系数

四、启示

既然父母的受教育程度与家庭教养之间存在高度的相关性,前者通过直接与间接渠道影响后者,那么在实际中就应注意这种相关,并采取相应的策略。从该研究中可以得到如下几点主要的启示:

1.父母应该正确地认识家庭教养,全面认识自己所担负的家庭职责。从有形的时间和空间上看,个体处于家庭的场合是最多的;从无形的精神与心理关系上看,个体对家庭的牵挂也是最多的。可以说,家庭负有对个体的生、养、育的全面职责,父母作为主要的家长,自然必须全面担负起这种职责。同时,由于家庭教养蕴含于家庭生活、蕴含于家长对孩子的生与养之中,这就构成了父母认清自己的职责、全面认识家庭教养的障碍。也因为如此,父母才必须正确地认识家庭教养中蕴于家庭生活之中,全面认识自己所担负的职责。

2.鉴于父母是家庭教养行为的最主要实施者,是儿童成长环境的主要干预者,所以学校和父母之间应建立积极的合作关系,形成一种“教育合力”。通过父母与学校的合作与交流,一方面,学校可以更全面地了解学生的成长信息,了解父母在教育孩子上可能面临的问题,以及父母对孩子的要求与期望等;另一方面,父母也可以获取孩子在家庭以外,特别是在学校的学习和生活信息,父母还可以在学校提供的指导中获得如何与孩子积极互动的有效策略与方法,同时明确自己在孩子接受教育问题上的重要责任等。通过父母与学校的合作,一些有关儿童健康发展的教育问题将可能以一种更为有效的协作方式得以解决,从而在真正意义上形成家庭与学校的“教育合力”。

3.学校可以为父母举办一些有关提高其教养水平和策略的活动,如“亲子互动小组”、“父母教养方式座谈会”等,通过这些活动给家长介绍一些孩子成长规律、亲子互动方法、策略等。首先,在给予父母直接的教养态度与方法的指导的同时,也要注意不断提高父母建设家庭环境的素质;其次,不仅要不断提高父母进行家庭教养的意识与能力,也要培养与提高父母发掘亲子关系和家庭环境等隐性因素的教育作用的能力;再次,不仅要引导父母创设积极、健康的家庭内部环境,要积极促成家庭外部环境的改善;最后,既要从方法上、形式上提高父母进行家庭教养的水平,也要从思想上、内涵上提高其家庭教养的认识。

尽管提高父母的教养水平、加强父母与学校的合作可以在一定程度上改善父母对儿童发展的影响作用,但是从更深层次而言,全面提高父母受教育程度才是提高父母育儿能力的关键途径。提高父母的受教育程度,就需要不断地提高整体教育质量,从培养高质量的父母入手,继而提高家庭教养的水平,使得儿童能够更为健康、积极地发展。

[1]侯静,陈会昌.亲子互动研究及其进展[J].心理科学进展,2002,(2).

[2]陈陈.家庭教养方式影响因素研究[D].南京师范大学硕士论文,1996.

[3]卢乐珍.父母教养态度的形成因素[J].江苏教育·幼儿版,1984,(7-8).

[4]曾琦,等.父母教育方式与儿童的学校适应[J].心理发展与教育,1997,(2).

[5]张文新.城乡青少年父母教育方式的比较研究[J].心理发展与教育,1997,(3).

[6]魏运华.父母教养方式对少年儿童自尊发展影响的研究[J].心理发展与教育,1999,(3).

G4

A

1673-0046(2010)12-0121-02