中国地质旅游可持续发展研究*

黄晓凌 郑永彪

(北京邮电大学经济管理学院,北京 100876)

中国地质旅游可持续发展研究*

黄晓凌 郑永彪

(北京邮电大学经济管理学院,北京 100876)

地质旅游是科学旅游的一种,是地质科学走向旅游、走向市场的重要步骤。地质旅游融科普教育和休闲于一体,不仅迎合了人们追求科学文明的理想,也提高了旅游产业的品位。旅游资源和旅游环境是旅游活动形成的客体,是旅游业得以可持续发展的基础。旅游业的发展要满足人民日益增长的物质文化生活需要,同时也要尊重当代人与后代人平等享受资源的权利。

地质旅游;可持续发展;对策

一、引言

旅游业的蓬勃发展,使得人们对观光旅游有了更高层次的追求。随着地质科学的普及,人们更喜欢用现代地学理论来解释大自然的鬼斧神工。地质旅游是科学旅游的一种,是地质科学走向旅游、走向市场的重要步骤。在《中国旅游地质资源图说明书》中,对地质旅游资源的定义是:具有旅游价值的地质遗迹和与地质体直接有关的人类活动遗迹。它包括旅游资源中的山水名胜、自然风光等自然遗迹,也包括在晚近地质历史时期人类形成与发展过程中的人类文化遗迹,还有人类与地质体相互作用的遗迹,即人类开发利用地质环境、地质资源以及人类遭受地质灾害等各种遗迹。地质旅游融科普教育和休闲于一体,不仅迎合了人们追求科学文明的理想,也提高了旅游产业的品位。

根据国际经验,人均 GDP达到 400美元,国民将普遍产生旅游动机。①赵逊、姜建军:《插上科研双翼,促进地质公园建设——第二届国际地质公园发展研讨会论文集》,北京:地质出版社 2007年版,第461-465页。1985年以来,我国人均收入已逐渐超过这一数值,旅游业近十几年来的蓬勃发展,正是这一收入规律的必然体现,大众旅游在中国步入轨道并呈快速增长之势,预计 2010年我国旅游收入将占 GDP的 8%。旅游业是随着社会经济文化发展而兴起的“无烟工业”、“朝阳产业”,其兴旺发达与否已成为国家或地区社会进步的重要标志。根据国家资源综合利用和可持续发展产业政策,有“绿色阳光产业”之称的旅游业已成为我国产业发展的重要支柱。国际研究表明,每 1美元的直接旅游收入可带动 2.5美元的间接收入,每 1个直接旅游就业人员可带动约 3个间接就业人员。我国旅游业每收入 1元,可使国民经济增加 3.12元的产值,可使第三产业产值相应增加 10.7元;而外币收入每增加 1美元,利用外资额相应增加 5.9美元,这种连动效应必然带动其它产业的发展,强大的关联带动功能将起到一业兴百业旺的促动作用。②熊国保、邹晓明:《江西龙虎山旅游资源可持续发展探析》,《江西社会科学》2002年第12期。

尽管观光旅游被很多人认为是一个兼具经济、社会、环境和文化等四大功能现代综合性的朝阳产业。但是,在观光旅游业取得巨大的社会效益和经济效益的同时,一系列的生态问题也随之而来。例如,对旅游资源的过度开发甚至是掠夺性的破坏,旅游设施的过度膨胀和景区景点饱和而造成的生态失衡、环境恶化等,*

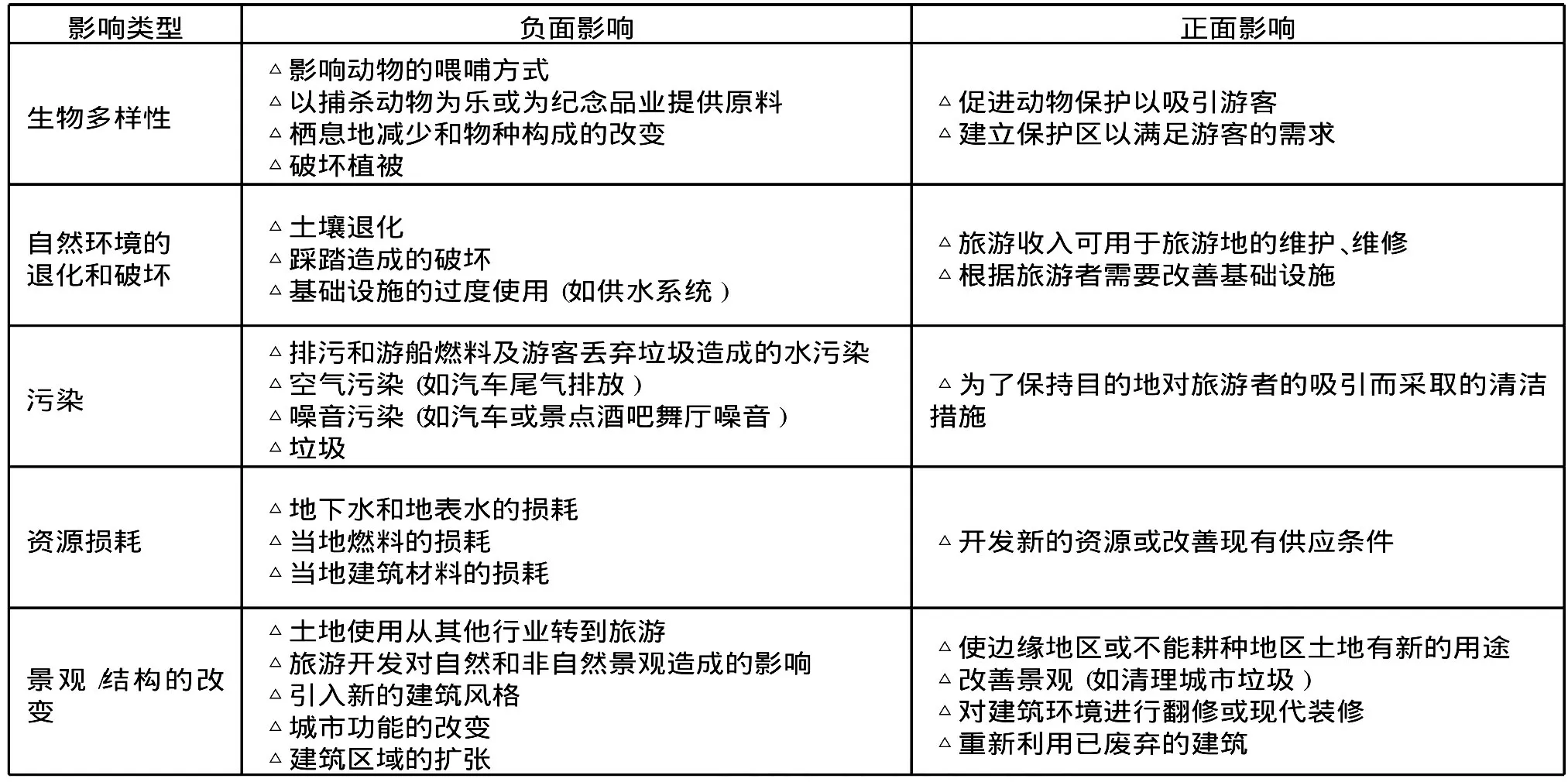

表1 旅游环境影响正负平衡表

二、旅游业可持续发展的内涵

可持续发展理论是国际社会 20世纪 90年代提出的一种积极的发展思想。其内涵是既满足当代人的各种需要,又保护生态环境,不对子孙后代的生存发展构成危害。

旅游资源和旅游环境是旅游活动形成的客体,是旅游业得以可持续发展的基础。旅游业的发展要满足人民日益增长的物质文化生活需要,同时也要尊重当代人与后代人平等享受资源的权利,因为大多数旅游资源属于不可再生资源,一旦破坏就难以复原。因此,在发展旅游事业的过程中,应以可持续发展作为旅游开发管理的准则,提倡生态旅游、绿色旅游,处理好旅游事业发展中的近期与远期、公平与效率的关系,强调生态环境保护的重要性和紧迫性。

旅游业可持续发展是指在发扬地方与民族文化特色、保护文物古迹和生态环境的同时,满足人们对经济社会和审美的需求。它既能为今天的旅游者提供高质量的经历和体验,又能为旅游目的地的居民提供良好的生计和生活质量,同时还满足后代人的发展需求和利益。它涉及旅游经济可持续发展 (既重视旅游经济增长数量,更要追求旅游经济发展质量)、旅游生态环境可持续发展(旅游业发展要与自然承载力相协调)和旅游社会可持续发展 (社会公平、当代公平、世代公平)三个基本内容 (旅游经济可持续发展是基础,旅游生态可持续发展是条件,旅游社会可持续发展是目标),强调旅游资源的开发规模和旅游业的发展速度必须与现有自然资源和生态环境相适应,谋求区域社会、经济、生态三个方面的最佳综合效益。①陈国生、刘冰清等:《旅游规划原理》,长沙:中南大学出版社 2005年版。

旅游业的可持续发展讲求“整体发展”,就是在大力发展旅游业的过程中,要关注人与自然的和谐发展,实现旅游业发展和人口、资源、环境的协调,实现旅游业与环境的双赢。同时,注重旅游业的“循环经济效应”,发展循环经济就是从单纯追求旅游业自身发展到追求经济、社会、环境的协调发展。反对为了谋取短期、局部利益而掠夺式开发、破坏旅游资源,确保不可更新资源的消耗最小化和可更新资源的持续利用。②陈福义、范保宁:《中国旅游资源学》,北京:中国旅游出版社 2003年版,第352-353页。

对于旅游的发展来说,要选择在保护现有资源的情况下增长,发展可持续旅游要做到:保持生物多样性、认识并珍视环境的美学价值、遵循一些道德原则,如尊重当地文化、生活和习俗;在发展过程中请当地人参加并征求他们意见;促进经济投入和收益在旅游开发商和接待地当地民众间的公平分配。

三、地质旅游的可持续发展战略

地质旅游近年来发展迅速,其可持续发展问题倍受国际关注。2004年 2月 13日联合国教科文组织首批批准了 25家世界地质公园,其中欧洲就占居 17家。按照欧洲地质公园章程规定,其成员每三年要进行一次重新评估,凡是未能按期报告情况、未能按标准进行管理、未能按承诺进行建设者,由考评专家写出评估意见,经欧洲地质公园专家委员会和协调委员会讨论,或保留,或限期整改 (黄牌),或除名 (红牌)。西班牙的卡博地质公园(Cabode Gata-Nijar Geopark)因建设工作未能兑现其承诺,被取消欧洲地质公园资格。德国的艾菲尔地质公园 (CV ulkaneifil Geopark)、意大利的马东里耶地质公园 (Madonie Geopark)等五家也被亮了黄牌,给予一年或两年的整改期。①赵逊:《世界地质公园并非“终身制”金字招牌》,《中国地质遗迹与地质公园简报》2005年第1期。

中国地质旅游在取得巨大社会效益和环境效益的同时,地质遗迹资源所带来的经济效益也极为可观。开发一座山救活一个贫困县,开发一座风景溶洞救活一个贫困乡的事例,比比皆是。旅游地质资源开发的基本形式是建立地质遗迹保护区,即地质公园。但是长期以来,人们并没有从科学的角度对地质公园予以关注,更多地是注重它的旅游观赏价值。尤其是伴随着人类经济活动强度、范围的增加,重旅游开发,轻遗迹保护,致使很多珍贵的地质遗迹未能得到应有的重视和保护,甚至受到破环。目前我国地质公园不可持续发展的问题主要表现在以下几个方面:

第一,地质公园建设缺乏科学论证和研究。目前很多人对地质公园的理解就是狭义的科普旅游和地质遗迹保护。许多地方的有关部门对于开发地质公园充满热情,但在缺乏深入调查研究和全面科学论证、评估与规划的事实面前,不是积极地将前期准备不足的地方予以弥补,而是将其视为政绩匆忙开发。地质公园毕竟是一个新生事物,在系统调查研究及综合评价方面还有许多工作需要完善,在研究的深度与广度上还有待于多学科综合性研究的不断深化,还需要地学工作者和旅游工作者的共同努力,以及社会各界的广泛关注。唯其如此,地质公园才能获得持续的发展动力。

第二,地质公园过度开发带来的环境问题。旅游资源不合理开发和利用加重了资源供需的失衡,生态系统的破坏与环境退化成为地质公园可持续发展的主要障碍。特别是地质公园内的人工化、商业化、城市化使得地质公园已越来越受到建设性破坏,更有一些画蛇添足式的新建建筑物使得自然与人文景观极不协调,破环了地质公园景观的地质特征和自然天成的美感。另外,我国人口众多,旅游业发展迅猛,都给地质公园的规划和管理带来了巨大的压力,加之部分游客生态意识较差,卫生陋习难改,地质公园景区内生活污水横流、垃圾废弃物剧增,环境质量恶化。高密度的旅游人流和不文明的旅游行为对地质公园环境造成的破坏比较普遍,由此而产生的环境问题令人堪忧。

第三,地质公园主题偏离导致的开发障碍。旅游开发需要突出和注重景区的主题与形象,然而许多地质公园景区在开发上以追求经济利益最大化为主要诉求,结果导致地质公园开发主题不明确、主体形象不突出。如有的地质公园景区既是森林公园,又是风景名胜度假区,开发定位不明确,主题公园的功能杂乱无章,地质公园的本质特征被淹没在蝇头小利的经营中。由此,作为具有鲜明特色的地质公园开发项目其发展受到阻碍也就不令人费解了。

第四,地质公园人力资源管理体制不健全。我国旅游景区管理受行政体制的约束,行政市场两头跨,特别是跨行政区的旅游风景区,管理上更显混乱。缺乏制度保障的旅游开发区要想实现可持续发展无异于缘木求鱼,体现在人力资源管理上,不仅员工难以安心本职工作,而且从业人员的文化素质和专业素质也难以提高。另外,市场营销定位和营销手段落后也阻碍地质公园旅游开发的可持续发展。

四、旅游地质资源可持续开发对策

对地质旅游资源的适度开发,是地质科学适应地质旅游、科学旅游的市场反映。在地质旅游可持续发展战略思想的指导下,旅游地质资源可持续发展应采取以下对策:

一是实行产学研一体化开发模式。地质旅游作为一种高品位的科学旅游活动,其科学含量与科技含量必须在景区的开发、建设和保护中得到充分体现。政府要充分发挥主导作用,引导促进产学研结合,充分调动企业、高校、科研单位的积极性,促进行业协作,推动理论研究与实践相结合,共同促进地质景区的发展。

二是综合协调发展模式。地质公园应具有保护地质遗迹、地质景观与环境问题科普教育、提供地质科学研究平台、实现可持续发展及促进旅游业等多重功能。综合发挥地质公园的多重功能和作用,是地质公园成功的基础条件。如克什克腾国家地质公园充分发挥其多种功能,实现了公园及所在区域的综合协调发展。

三是品牌效应模式。充分发挥地质公园作为地球遗产品牌和旅游品牌的品牌效应,扩大地质公园的影响力,使人们充分认识地质公园的内涵与价值。如云台山世界地质公园即为地质公园品牌效应模式的成功实例。

四是资源整合模式。以建设地质公园为平台,进行跨省区、跨地区的旅游地学资源整合,是一种有效的地质公园建设发展模式。一方面实现地质内涵的相互补充;另一方面,促进区域旅游业的整体提高。进行区域地学旅游资源整合组建地质公园,在第四批国家地质公园和第三批世界地质公园的申报建设中体现得尤为突出。

五是开展生态旅游。生态旅游是回归大自然、绿色旅游、可持续发展的旅游。近年来旅游体验已由“走马观花”、“赶码头式”的旅游转向生态旅游、休闲度假旅游,人们崇尚到大自然中去体验人与自然和谐相处的氛围。开展生态旅游符合地质公园建设的要求,在生态旅游活动中,游人不断探讨自然奥秘,揭示自然规律,并受到生动的环境保护教育。

六是加强地质旅游专业人才的培养。地质旅游、科学旅游的特点决定了它的从业者不同于其他旅游专业人才的特殊要求,地质旅游的专业人才应具备地理学和环境学等方面的知识。对地质旅游专业人才的培养,一是通过招聘具有专业知识的人才满足地质公园开发的需要,二是要加强员工旅游地学知识的培训,挖掘员工的潜力,科学合理地使用员工。

七是严格控制地质公园的容量。小型化的旅游规模是地质公园生态环境质量的要求,所以地质公园游客的数量要在合理的范围内。旅游景区必须认识饱和与超载的危害性,应随时掌握旅游景区的客流量,关注可能引起饱和和超载情况的发生,采取积极措施将游客数量控制在合理的范围内。

八是加大宣传力度树立品牌优势。地质公园的促销指向潜在的旅游者传播旅游景区产品和服务的内容和价值,是地质公园产品和服务被大众所知晓,以建立潜在旅游者对景区形象的认知。旅游景区产品促销要突出产品特点,强化竞争优势,树立品牌优势以刺激旅游的需求,引导旅游消费。

九是加强地质公园的危机管理。危机管理意识是现代管理走向成熟的重要标志。地质公园危机可能来自景区内地质地貌环境的稳定性、灾害性自然现象及天气情况,也可能来自景区周围的大环境。建立和完善地质公园危机预警系统,才能随时处理可能出现的安全问题。

十是走循环经济发展的道路。不论是在地质旅游开发设计,还是在地质公园经营过程中,都要遵循可持续发展原则,按照循环经济的发展要求,科学合理地定位旅游产业发展目标,在旅游开发的同时落实环境保护的责任,为振兴旅游经济探索新的发展之路。

(责任编辑:栾晓平 E-mail:luanxiaoping@163.com)

F590.7

A

1003—4145[2010]09—0127—04

2010-05-21

黄晓凌 (1976-),女,博士,北京邮电大学经济管理学院在站博士后。

郑永彪(1970-),男,博士,北京邮电大学经济管理学院副研究员。已经严重地危及到人类旅游事业发展的支持系统,把旅游业推向了不可持续发展的边缘。我们把旅游业对环境的正负面影响归纳为五大类 (见表1)。