“十二五”我国发展方式转变的趋势与重点

迟 福 林

(中国 (海南)改革发展研究院,海南海口 570208)

“十二五”我国发展方式转变的趋势与重点

迟 福 林

(中国 (海南)改革发展研究院,海南海口 570208)

今后五年,我国将处于以发展方式转变为主线的第二次转型与改革的关键阶段。这一次转型与改革具有很强的时代性特点,不仅要从外部以及外部市场的变化看发展方式转变的迫切性,更要从国内需求结构变化的大趋势了解和把握发展方式转变的现实需求与基本趋势。当前,我国社会需求结构变化的基本趋势集中表现为从生活必需品到耐用消费品、从私人产品到公共产品,它体现为从物的发展到人的发展的脉络,其基础在于我国开始进入发展型新阶段,本质在于人对自身发展的基本需求。社会需求结构的变化必然要求发展方式的相应转变。从总体趋势看,“十二五”是以发展方式转变为主线的第二次转型和改革的历史起点,是改革发展实现历史性转变的关键五年,迫切需要实现“四大转变”:即从投资主导转向消费主导、从工业化主导转向城市化主导、从公共产品短缺转向城乡基本公共服务均等化、从中高碳经济转向低碳经济。实现这些转变,关键在于政府转型,要求政府果断地放弃GDP增长主义,实现由“经济增长”向“经济发展”的转变,由“国富优先”向“民富优先”的转变,由“做大蛋糕”向“分好蛋糕”的转变,国有资本由“盈利性”向“公益性”的转变。

十二五;发展方式转变;社会需求结构;第二次转型和改革;政府转型

今后五年,我国将处在以发展方式转变为主线的第二次转型与改革的关键阶段。处在历史转折时期的这一次转型与改革具有很强的时代性特点,并将对后 10年、20年、30年的经济社会发展产生重大影响。

客观来看,后危机时代外部市场的萎缩恐怕不是短期的,很可能是中长期的。退一步说,即使未来几年外部市场有所恢复,这种恢复也绝不是简单的数量恢复,必然伴随着重大的结构调整。与此同时,我国经济发展将面临的国际大环境日益复杂。更为重要的是,作为一个拥有 13亿人口的大国,作为一个正处在快速发展阶段的大国,我国的确需要外需,但更需要把自身的发展建立在内部需求的基础上。为此,我国不仅要从外部以及外部市场的变化看发展方式转变的迫切性,更要从国内需求结构变化的大趋势了解和把握发展方式转变的现实需求与基本趋势。

一、新阶段我国社会需求结构开始发生重大变化

未来五年,国内消费需求将替代外需,形成消费主导的基本格局,其基础就在于新阶段全社会需求结构将实现战略性升级。发展方式转变成功与否,关键在于能否适应这个大趋势而做出科学的战略抉择。

(一)社会需求结构变化的三种基本态势

1.从生活必需品到耐用消费品

目前,我国恩格尔系数呈逐年下降趋势。城镇居民恩格尔系数在 1996年降到 50%以下,2000年农村居民恩格尔系数也降到 50%以下。至 2009年,城镇恩格尔系数进一步降到 36.5%,农村恩格尔系数降到 41%。在生活必需品支出比例大幅度降低的同时,城乡居民对住房、汽车、电脑、高档电器等消费品的需求更加普遍,对耐用消费品的需求开始大幅增加。

2.从私人产品到公共产品

总体上看,改革开放之初,吃、穿所需的私人产品的严重短缺开始成为历史,整个社会对公共产品的需求全面快速地增长,公共产品短缺的时代开始到来。例如,为什么全社会对教育的需求比历史上任何一个时期都更为普遍、更为强烈?原因在于,教育、医疗、养老、就业、公共安全、基本住房、资源环境等这些公共产品的短缺开始成为全社会的突出矛盾。适应这个大趋势,基本满足全社会对基本公共产品的需求,是发展方式转变的重大战略任务。

3.从物的发展到人的发展

首先,表现在人的自身发展。突出反映在健康、受教育程度、劳动就业、基本社会保障等方面,这就必然提出逐步实现城乡基本公共服务均等化的客观需求。由此可见,基本公共服务均等化是随着发展阶段和社会矛盾的变化而提出的一个历史性大课题。其次,人的公平发展。当前,最重要的是改变城乡二元结构,实现城乡基本公共服务均等化。长期坚持的城乡二元结构和二元制度安排到了非改不可的时候了。统筹城乡发展,加快城乡一体化,已成为发展方式转变的迫切要求。最后,人的全面发展。例如,发展权、参与权等。我国现行行政体制面临的突出问题是公共治理结构。建立社会利益诉求渠道、社会参与的体制机制,从而形成比较完善的公共治理结构,这是人的发展对行政体制改革的本质要求。[1]

(二)社会需求结构变化的基础是我国开始进入发展型新阶段

改革开放 30年,我国开始由生存型阶段进入发展型新阶段。从中共“十七大”开始,党和国家领导人一再讲“新时期”、“新阶段”、“新矛盾”、“新特点”、“新任务”等等,强调注意发展的阶段性特征。这个发展的阶段性特征到底是什么?笔者认为,它最核心地表现为我国已开始由以温饱为主要目标的生存型阶段,进入到一个以人的自身发展为主要目标的发展型新阶段。

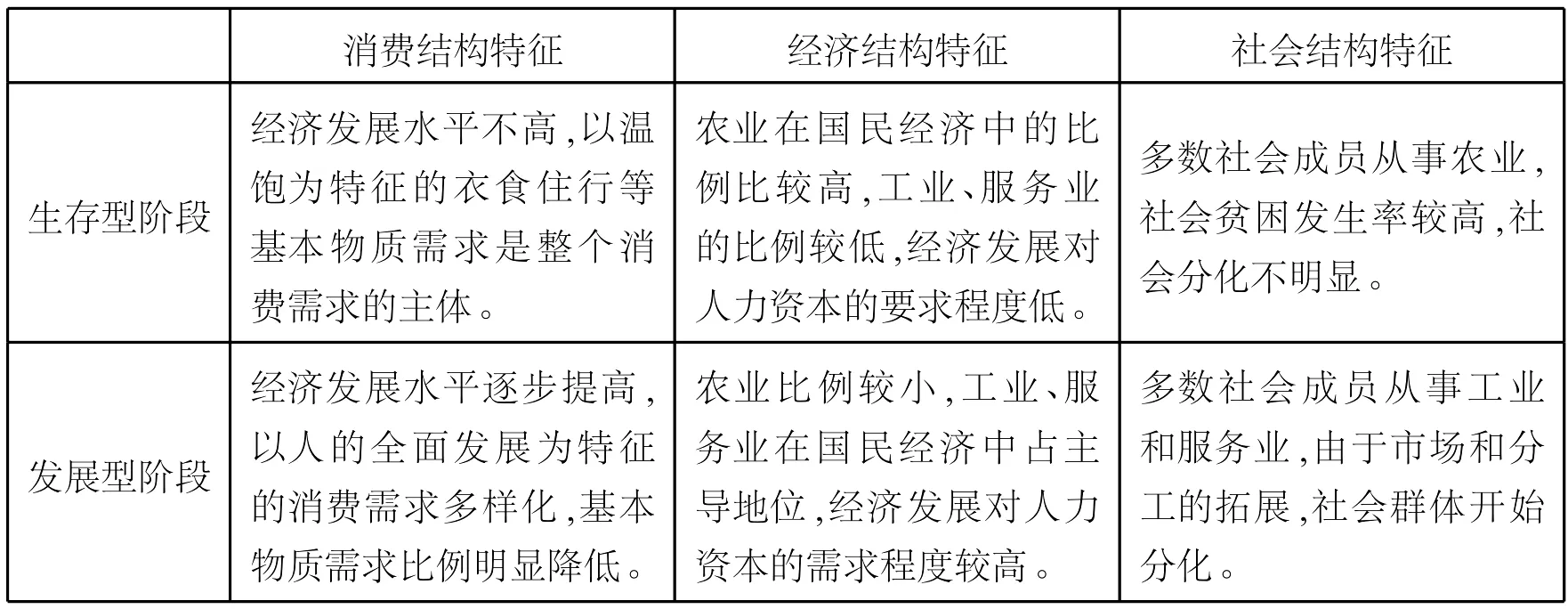

何谓发展型新阶段?从消费结构看,发展型新阶段更重要的是随着经济发展水平的提高,人的基本物质需求比例明显降低;从经济结构看,农业比例较小,工业、服务业在国民经济中开始占据主导地位,经济发展对人力资源和人力资本的需求程度逐步提升;从社会结构看,这一变化使多数社会成员从事工业和服务业,由于市场分工的拓展,社会群体开始分化,并且利益分化将处在一个相对稳定的阶段。进入发展型新阶段,尽管经济发展水平还有待提高,但全社会大多数人的温饱问题已得到初步解决,发展的目标逐步聚焦于人的发展,保障并提升人的发展权成为发展的主要任务。[2]

表 1 生存型阶段与发展型阶段的结构特征

(三)社会需求结构变化的本质是人对自身发展的基本需求

社会需求结构变化反映的是人对自身发展的追求,并且这一追求开始成为发展型新阶段经济社会发展的核心目标。第一,收入分配与人的自身发展。为什么今年“两会”聚焦于收入分配,并引起全社会的普遍关注,就在于它既反映了收入差距不断拉大、分配不公的问题更加突出,又反映了全社会尤其是中低收入群体对改变不合理的收入分配关系的迫切要求。长期以来,居民收入水平偏低,直接制约了中低收入群体的发展空间,而收入差距的不断拉大,使不同群体尤其是中低收入群体的发展机会受到制约。第二,基本公共服务与人的自身发展。基本公共服务是提高人的能力、过上有尊严生活的重要条件。第三,资源环境与人的自身发展。资源环境不仅仅是经济发展的一个要求,更重要的是中高碳经济将降低人们的生活质量。这是因为,人的自身发展也意味着可持续发展。从经济角度看,建立在人的素质提高、人力资本提升基础上的增长,比建立在物质要素增加基础上的增长更加具有可持续性。从社会角度看,所有人都获得公平的机会、共享发展成果,才能保持社会和谐稳定,才不至于因社会问题导致经济停滞。第四,公共治理与人的自身发展。随着发展阶段的变化,公民社会对公共治理的需求与人的发展直接联系在一起,主要表现为人们对公共产品的需求使人们更为迫切地要求了解公共信息,表达自身利益诉求,参与公共事务决策过程,建立、完善广泛的社会监督机制等。

(四)社会需求结构的变化必然引起发展导向的改变

进入发展型新阶段后,经济增长“一俊遮百丑”的时代已经成为历史。随着人自身发展需求的不断增长,发展目标仅集中于 GDP的增长难以解决经济社会发展中新出现的问题。在社会需求结构变化的特定背景下,我国经济发展方式转变的实质,是由经济总量的发展导向转变为国民收入的发展导向。这是因为,收入分配问题不解决,中低收入群体的收入水平不高,社会保障水平不完善,就不可能扩大和释放社会的总需求。在这个条件下,改变投资出口导向的发展方式是难以做到的。所以,转变发展方式,重要的是把 13亿人的社会需求释放出来,以形成扩大内需的现实基础。如何释放和增大社会总需求?继续坚持追求 GDP总量的发展方式,现在看来难以实现这一目标。以国民收入为导向的发展能够扩大社会总需求,并由此走出一条公平与可持续发展的新路。

二、“十二五”发展方式转变的基本趋势

“十二五”发展方式转变将呈现什么基本趋势?总的判断是:“十二五”是第二次转型和改革的历史起点,是改革发展实现历史性转变的关键五年。具体地说,“十二五”是扩大居民消费、构建消费大国的关键五年,是打破行政壁垒、大力推进城镇化的关键五年,是实现城乡基本公共服务均等化的关键五年,是推行低碳经济、实现绿色发展的关键五年。[3]

(一)投资主导向消费主导的转型

消费是经济持续发展的内生动力,消费主导的发展模式更具稳定性和持久性。

1.投资—消费失衡是现行经济发展方式的突出矛盾

从投资和消费的关系看,投资对经济增长的贡献长期高于消费。最近几年,消费的贡献率在逐步提升,尤其是 2008年以来,随着经济刺激政策的出台,消费的增长比较明显。但总体来看,消费还是一个逐年走低的趋势,其中主要的是居民消费率的下降。例如,1978年我国消费率为 62.1%,2009年下降到 48%,这是改革开放以来的最低点。2000年以来,消费率下降更为明显,九年时间下降了 14.3个百分点。改革开放之初,居民的消费率将近 50%,现在只有 35%,下降了将近 15个百分点。

从国际比较看,我国消费率不仅远远低于发达国家,而且落后于同等发展水平的国家。例如,根据 2008年金砖四国中的巴西、印度和俄罗斯的统计数据,巴西是 80.9%,印度是 67.1%,俄罗斯是 63.7%,我国大概落后于这三个国家 15-30个百分点。

2.未来五年要努力实现投资主导向消费主导的历史性转变

首先,从国际经验来看,在人均 GDP达到 3000美元的时候,投资出口对 GDP的影响呈下降趋势,消费开始成为经济增长的主要动力。当前,我国人均 GDP在 3000-4000美元之间,正处在提升消费率的历史拐点。

3.我国城市消费开始进入以汽车和住房为主的重要阶段

从汽车需求来看,2009年我国汽车销售量达到 1300多万辆。从城镇住房需求看,保障性住房需求、改善性住房需求、投资性住房需求的全面增大,也正是现在房地产处在一个比较复杂阶段的客观原因。此外,农村的消费潜力巨大。世界上有一句流行语:具有 7亿人口的中国农村,将是未来世界消费版图上的最大亮点。从现实看,农村生存性的消费需求支出开始降到 45%左右,发展性的消费支出开始提升到 50%以上,消费潜力开始逐步释放,这将对形成消费主导格局产生巨大的影响。

4.要实现投资主导向消费主导的转变,关键取决于能不能推动相关政策和体制的创新

如果“十二五”时期,最终消费率、居民消费率都提高 5至 10个百分点,也就是最终消费率由现在的 49%提高到 55%左右,居民消费率由现在的 35%恢复到 50%左右的话,就会初步形成消费主导的基本格局。这样一个目标在未来五年左右能不能实现?第一,取决于消费政策的调整和国民收入分配格局的重大变化。第二,国民收入分配格局的调整关键在于推进收入分配制度改革。例如,以缓解收入差距为目标,启动新一轮财政税收体制改革;控制政府财政收入增长速度,调整财政支出结构;以资源红利的社会共享为目标实现国有资源的合理配置;推进垄断行业收入分配制度改革;构建财产性收入的体制基础,逐步缓解并缩小居民过大的财产性收入。

(二)工业化主导向城市化主导的转型

城市是消费的主要载体,加快城市化进程是构建消费大国或形成消费主导的战略性选择。“十二五”时期,我国正处在由工业化主导向城市化主导的转型和变革的重要阶段。总体来看,工业化处在一个调整提高的阶段,城市化将呈现快速发展的基本趋势。

1.城市化进程对发展方式转变产生重要影响

改革开放 30年,我国城市化不仅滞后于工业化进程,也与同等发展水平的国家有一定的差距。从国际经验来看,一个国家人均 GDP达到 3000美元,城市化率大概在 55%左右。2009年我国人均 GDP已超过 3000美元,开始进入工业化中后期,但城镇化率仅为46.6%,这在一定程度上抑制了国内消费需求的释放和升级,导致内需不足和产能过剩。

从工业化主导到城市化主导,对发展方式转变有决定性的影响:第一,决定工业的转型升级。进入发展新阶段,既要强调工业化对城市化的作用,更要强调城市化对提升工业化的作用,第二,决定服务业比例的大幅度提高。没有城市化,大力发展服务业是不可能的。第三,决定城乡一体化进程。快速的城市化必然建立在改变城乡二元结构、推进城乡一体化的基础上。从这个角度讲,未来五年是我国城乡一体化关键的五年。第四,对改善资源环境问题有决定性的影响。城市化产生某些环境问题,但城市化又是解决环境问题的战略性选择。这里的关键在于,如何从 13亿人口大国的需求出发,科学制定城市化的发展战略和发展规划。第五,决定劳动力的就业。如果没有城市化和由此带来的服务业发展,不可能扩大劳动力的就业范围和提高劳动力的就业水平。

2.未来五年,我国将形成城市化主导的新格局

“十二五”期间我国城市化率至少由现在的 46%达到 50%以上。有没有这种可能呢?第一,未来的 5年,我国将进入城市化快速发展的重要阶段。城市化率每年将提高 1-1.2个百分点,由现在的 46%上升到 52%左右。城市化将由东部向中西部扩张,中西部的城市群兴起将成为突出亮点,并由此形成大城市群、城镇化、区域一体化齐头并进的格局。这样一个城市化的快速发展,对形成以消费为主导的新格局将起到重大的作用。第二,城市间的竞争与发展将成为我国经济持续增长的重要活力。例如,未来长三角的区域一体化、产业一体化关键是上海的转型。如果上海加速成为我国以金融中心为重点的、现代服务业为主导的这样一个大都市,对长三角的一体化将产生决定性的影响。第三,适应城市化时代需求的第二次转型和改革。我国开始进入以发展方式转变为主线的第二次转型与改革阶段:一是加快推进城乡一体化的改革进程。未来 5-10年,改变城乡二元制度安排,我国城市化率大概能提高 10个百分点,“十二五”时期应当尽快改变城乡二元的制度安排;二是推进行政区划体制改革,为形成经济主导的城市化新格局提供制度支持;三是推进中央和地方的合理分权,赋予地方政府一定的城市发展自主权。

3.发展方式转变背景下的城市化战略

至少有两个问题需要作出客观判断。

首先,以城市化为重点推动城乡一体化还是以城乡一体化为重点促进城市化?工业化时代,经济发展在很大程度上是以城乡二元基础上的劳动力低成本优势为基础。城市化时代,应当以城乡一体化为基础,不能再以牺牲农村来加快城市发展。问题在于,究竟以城市化来推动城乡一体化,还是以城乡一体化来促进城市化更为现实和有效。从实际情况看,城市化水平高的地区城乡差距小,城市化水平低的地区城乡差距大。城市化程度越高,城乡收入差距就越小。例如,东欧国家的城市化比例相对较低,城乡人均 GDP相差2-3倍;欧美国家的城市化率很高,城乡人均 GDP相差 1-2倍。大城市发展的实践,不支持“城市越大,贫富差距越大”、“城市越大、城乡差距越大”的观点。

事实上,以城市化为重点将有利于实现城乡一体化。我国“十二五”期间城市化进程中突出的问题是两亿农民工如何市民化。“十二五”时期,土地的集约化和农民工的市民化要同步推进。未来五年,随着城市化进程加快,应当让“农民工”三个字成为历史。为此,解决两亿农民工融入城市,需要尽快改革户籍、土地、社会福利的制度安排。此外,需要分类推进省直管县改革,促进中小城市发展。在城市化快速发展的大背景下,省直管县改革应紧扣统筹城乡发展这一基本目标,加快建立城乡一体化的行政体制。按照因地制宜、分类推进、重点突破的原则,以多种形式推进省直管县改革:一是把具备一定条件的县升格为市;二是把部分经济强县 (市)升格为中等城市;三是对靠近中心城市、并与中心城市产业关联度高的县可考虑“撤县改区”。

其次,城市化发展优先还是结构调整优先?有人提出,几亿农民进城干什么?这是一个很大的问题。如果城市化以“拼大盘”为特点,也就是行政推动的城市化,仍然会把投资和工业作为主导,由此使城市化率与服务业比例不相称。若以经济主导的城市化,必然使服务业成为主导产业。那么,是城市化发展优先还是结构调整优先?是城市化约束下的结构调整还是结构调整基础上的城市化,两者如何协调?哪一个更符合现实?

笔者认为,城市化是促进结构调整的主要推动力。由于历史原因,我国确实存在城市结构不合理的问题。大多数城市的服务业比重偏低,经济结构、产业结构不合理。下一步,处于发展型新阶段的城市化,必然是消费拉动的城市化。这就需要加快调整产业结构、经济结构,加快发展现代服务业,使其与城市化的需求相适应。即无论是解决现有的结构调整,还是确立未来的结构发展目标,其主要的推动力是城市化。我国经济结构失衡的重要因素在于城市化水平偏低。没有城市化尤其是大中城市的发展,结构调整难以到位。

进一步看,我国结构失衡与城市化存在一定的内在联系,具体表现在以下几个方面:第一,为什么工业的转型升级比较困难?这是因为现有的城市化对工业化的约束尤其是低碳发展约束,还没有上升为刚性约束;第二,为什么服务业发展比例低?这与城市化水平低直接相联系;第三,为什么农业现代化的程度偏低?重要原因也是城市化水平不高。这是因为,城市化的需求是决定农业现代化的重要基础。为此,要在加快城市化发展中推动经济结构调整。

例如,在部分城市化率较高的地区,加快结构调整。以上海为例,上海要确立以金融为重点的现代服务业的发展格局,要建立现代化的国际大都市,就要加大服务业发展的比重。为此,传统的制造工业、某些重化工业就应当从上海市转移出去。如果该舍的不愿舍,该进的就难以进来。这样,不仅影响上海,也会影响整个长三角的发展方式转变,乃至影响中国在亚洲和世界经济格局中的地位。在广大中西部地区要走以城市化带动结构调整的路子。

以中部地区为例,中部崛起的突出矛盾是城市化进程滞后。从经济总量看,中部地区明显落后东部。落后的重要原因既有工业化发展相对滞后的因素,更有城市化水平不高的因素。就工业化率而言,2008年中部比东部低 2.9个百分点,比西部高 3.72个百分点,比全国平均水平高 1.9个百分点。但就城市化而言,从对 2008年度统计数据的分析来看,东、中、西部地区的城市化进程差距很大。总体情况是,东部地区 2008年人均国民生产总值 5365.64美元,同期城市化率为 55.9%;中部地区人均国民生产总值 4303.32美元,同期城市化率为 40.9%;西部地区人均国民生产总值 2308.83美元,同期城市化率为41.5%。由此表明,中部发展相对滞后的重要原因在于城市化的落后。中部崛起要发展现代新型工业,重要的途径是以新型城市化带动新型工业化。

(三)公共产品短缺向城乡基本公共服务均等化的转型

从私人产品短缺走向公共产品的短缺,这是一个历史性跨越,是社会发展阶段的一次跨越。

1.我国开始进入公共产品短缺时代

20世纪 90年代中期以前,家庭的支出主要是私人产品的支出。近十多年来,家庭的支出开始逐步向教育、医疗等支出转变。总体上看,现在个人用于公共产品的年均支出大概是 90年代中期以前五年的支出总额。公共产品短缺的时代已经到来,政府公共服务投入总量明显增加,数量达历史最高水平。但是公共服务支出在财政支出中的比重以及占GDP的比重相对偏低。例如,2008年医疗卫生支出占财政支出的比重为 4.4%,社保与就业占财政支出的比重为 10.9%。

2.解决公共产品短缺时代的基本公共服务均等化对我国发展方式转变将产生重大影响

首先,它关系到消费倾向,又涉及到再分配的水平。例如,公共服务与消费率,澳大利亚的蓝领是发周工资,周五晚上一般支出都很大。为什么他们敢于当期消费,就是有安全的社会保障网。印度的消费率也较高,它的消费率与明晰的财产权相联系。此外,公共服务与收入分配差距相联系。目前,我国城乡收入差距是 3.3∶1,但是如果将教育、社会保障、医疗卫生和就业等公共服务加进去,城乡实际收入差距将达到 5-6∶1。

3.推进城乡基本公共服务均等化,有经济水平的制约,更涉及到制度的安排

未来 10年,广东省将拿出近 2.5万亿解决全省城乡公共服务均等化问题,目标是不仅要在国内领先,而且要达到中等发达国家的水平。这是一个财力问题呢,还是一个结构性问题呢?广东调整了财政支出结构,把用在其他地方的钱拿来解决这个问题,这是有眼光的战略性选择。这样一个大手笔的投资,会明显改善广东的经济社会发展条件,会由此加快形成人力资源优势,这对广东的发展方式转变会产生重要的影响。

4.我国要实现城乡基本公共服务均等化,重要的是要加快建立公共服务体制,构建基本公共服务均等化的体制基础

要明显调整财政支出结构,真正建立一个公共财政体制;要明确划分中央政府和地方政府在公共服务职责上的分工体系和相应的问责制;要尽快出台全国性基本公共服务均等化规划。

(四)中高碳经济向低碳经济的转型

低碳经济不仅是对现行发展方式转变的挑战,更是加快发展方式转变的重要历史机遇;它不仅涉及节能减排的技术创新,更是以破解结构性矛盾为核心的制度变革;它不仅是一场环境革命,更是一场深刻的经济社会革命。低碳经济是一种新的发展方式,并且有可能带来以下一些革命性变革。第一,将带来一场新的技术革命,这次革命将成为未来相当一个时期世界发展的大趋势;第二,将带来一场深刻的生活方式的革命;第三,将带来一场重大的制度革命,我国现在推动低碳经济时代的转型与改革重要的是制度安排。

推进低碳经济时代的转型与变革,从现实情况看,当前亟待推进以下几项改革:第一,推进资源价格形成机制改革。制定并实施有利于资源节约和环境保护的财税政策。近 1至 2年应重点考虑资源税改革,并以此作为资源价格改革的切入点。第二,推进能源价格形成机制改革。全面推进能源价格形成机制改革,不仅要改革能源成品的终端定价机制,还要推进能源资源开发、加工、运输、贸易和物流等相关环节的配套改革。建立健全能源储备制度,进一步增强政府对能源供给的调控能力和能源价格的间接干预能力。第三,推进环境产权制度改革。促进环境产权的公平交易。凡享受环境保护外部经济正效应的地区、企业或个人,需要向环境产权所有者支付相应的费用。开征环境税,逐步使环境污染企业合理负担其开发过程中实际发生的各种成本,形成“完全成本价格”。实施环境产权严格保护。凡对环境造成损害的地区、企业或个人,特别是高污染、高耗能产业,除督促整改外,还应加大经济赔偿额度或行政处罚力度。第四,推进碳交易体制机制建设。从环境保护的中长期目标出发,在碳现货交易的基础上,可以考虑把碳交易逐步列入期货交易品种中,建立并完善市场在碳交易中的价格发现机制。

三、发展方式转变的重点在于政府转型

以 GDP为核心目标的经济增长与政府主导型的经济增长有内在的联系,并形成政府追求经济总量扩张的相关机制与政策。例如,上级政府确立一个量化的增长目标,层层分解,落实到各地各级官员身上,使 GDP的增长成为官员考核升迁的主要指标。这一机制的形成,必然助长权力干预经济。在社会矛盾的处理中往往倾向于为 GDP增长让路。这样,改变以 GDP为主要目标的增长方式,不能不改变政府主导型的增长方式。“十二五”时期,政府转型将成为我国发展方式转变的关键和重点。[4]

(一)我国发展方式转变关键在于改变政府主导型经济增长体制

过去 30年,我们所取得的一条重要经验是政府主导型经济增长方式,并且投资主导的形成跟政府主导的增长方式联系在一起。今天提出发展方式转变,提出要把经济增长建立在消费主导的基础上,那就面临一个问题:政府主导型的增长方式对后 30年的增长是弊多还是利多?如果是利多,那继续坚持;如果是弊多,就需要改变。以地方为例,现行的地方政府主导型的增长方式的主要特点是:以追求 GDP总量为主要目标,以扩大投资规模为主要任务,以土地批租和重化工业项目为重要特点,以行政干预和行政推动为主要手段。这样一个地方政府主导的经济增长方式,在提高经济总量中有重要的历史作用。但是,第二次转型与改革的主要目标是公平与可持续发展,基础是消费主导。即从追求总量为目标的增长方式转变为公平与可持续为目标的发展方式,政府主导型的增长方式弊大利少,非改不可。

(二)解放思想,实现政府发展理念的深刻变革

从实践看,发展方式的转变必然伴随着一场深刻、广泛的理念变革。如果理念不转变,很难制定出一个好的规划,就算有好的规划也很难执行好。因此,目前来看,需在以下一些观念上加以转变:

1.由“经济增长”向“经济发展”的理念转变

从实践来看,增长主义的突出特点是:以政府为主导、以国有经济为主体、以重化工业为载体、以资源环境为代价、以投资出口为驱动、建立在低成本优势上的投资主导型的经济增长方式。经济增长不能解决发展的全部问题。发展除了增长这一要素外,至少还包括结构、分配、就业和环境这四个要素。希望在增长中解决发展的问题,从中长期看,往往会带来更大的矛盾和问题。尤其是随着发展阶段的变化,人的发展成为这个发展阶段的核心目标,仅仅坚持增长是解决不了发展中的全部问题的,更难以解决结构问题、资源环境问题、就业问题以及人的自身发展问题。现在提出来要终结以 GDP为中心的增长主义,就是因为它难以实现公平与可持续发展的基本目标。

2.由“国富优先”向“民富优先”的理念转变

国富、民富都十分重要。问题在于长期实行国富优先的增长会使国家生产力优先并快于民众消费能力增长,导致社会总需求不足。中低收入群体消费能力、消费倾向将会引起社会总需求的不足。在这种情况下,经济发展缺乏内生动力,并将导致收入差距的不断扩大。坚持民富优先的发展,能带来老百姓收入水平的提高,带来社会消费率的提高,从而明显拉动国家实力的增加,促进社会和谐发展。在发展的新阶段“民富优先”有利于实现“民富国强”的大目标。

3.由“做大蛋糕”向“分好蛋糕”的理念转变

作为一个发展中的大国,“做大蛋糕”将是我国中长期经济发展的目标。问题的关键在于,如何清楚地判断当前制约“做大蛋糕”的主要因素?如何构建“做大蛋糕”、“共享蛋糕”的有效体制?当前,“做大蛋糕”的约束条件发生了重要变化。30年前,“做大蛋糕”面临的主要问题是要素短缺,尤其是资本短缺。当前,“做大蛋糕”仍然有资本等生产要素的需求。从现实看,从中长期趋势看,从社会因素对经济发展的影响看,能否“分好蛋糕”成为“做大蛋糕”的主要约束条件。这是因为,不“分好蛋糕”,不仅使“做大的蛋糕”可能成为一块“无效”的蛋糕,而且将直接造成继续“做大蛋糕”的动力不足。从这个意义上说,“做大蛋糕”十分重要,“分好蛋糕”同样重要。笔者判断,我国已进入“不分好蛋糕就做不大蛋糕”的关键阶段。

4.国有资本由“盈利性”向“公益性”理念的转变

“国进民退”成为当前社会各方面普遍关注的焦点问题。只要目标明确,应当“国进”、“民进”并举。问题的本质在于,国有资本往哪进?这就需要深入探讨在市场主体形成和公共产品短缺的两大特定背景下,国有资本的盈利性与公益性的关系。第一,在国有资本的形成上,过去主要依靠做大做强国有企业;在市场经济条件下,国有资本的积累和扩大,国有企业仍有着特定作用,但需要更多地依靠社会力量和社会的经济活动,并使其逐步成为国有资本形成和扩大的重要来源。第二,在新阶段国有资本的定位上,国有资本应当更多地配置到公共领域,而不是市场领域,并且从一般市场领域中退出。为此,需要国有资本在盈利性、公益性之间做出平衡和选择。一方面,在市场主体基本形成的背景下,国有资本不应当也没有必要大量配置在市场领域,与民争利;另一方面,在公共产品短缺的大背景下,国有资本应当强化其公益性。国有企业不是不要盈利,盈利性是一个企业的基本属性。但是,就国有企业而言,需要把盈利性建立在公益性的基础上,促进国民福祉的最大化。国有资本可以通过股份制的形式配置于经济的关键领域和重要行业,起到“四两拨千斤”的杠杆作用,也可以通过特许经营等方式配置于社会公益领域,在实现公益性目标的前提下,保值增值。

(三)政府转型更具深刻性和复杂性

从现实的情况看,政府的职责划分和政府的自身利益直接连在一起。过去我们一再讲,政府是公共利益的代表者。今天,由于现行的财税体制、干部选拔机制等综合性因素,使部门利益、地方利益开始形成并具普遍性。为此,改变政府主导型的增长方式和改变政府自身的利益倾向紧密地联系在一起。“十一五”规划强调行政管理体制改革是改革的关键和重点。这几年行政体制改革有所进展,但是总体上没有大的突破,甚至在有些方面矛盾问题更为突出。要改变政府主导型的增长方式,重要的是在“十二五”时期加快推动以政府转型为主线的行政体制改革。例如,建立中央地方严格分工的公共职责分工体制;推进行政区划体制改革;推动行政体制范围内的三权分设的改革;推动公共治理结构的建立和完善。

我国正处于走向公平与可持续发展的历史性转折时期。从改革开放的进程与趋势看,至少应当包括两次大的转型与改革:第一次转型与改革是 1978年中共十一届三中全会开启的经济体制改革,其主线是体制转轨,目标是建立市场经济体制和提高经济总量;第二次转型与改革是从当前到未来的一个时期,其主线是发展方式转变,目标是形成公平与可持续发展的体制机制和实现民富国强。以发展方式转变为主线的第二次转型与改革,关系到未来几十年改革开放和社会主义现代化建设全局。[5]

[1]迟福林.第二次改革[M].北京:中国经济出版社,2010:64-70.

[2]中国 (海南)改革发展研究院课题组.改革开放 30年社会发展阶段的演进轨迹及其引申[J].改革,2008,(10):124-133.

[3]迟福林.第二次转型[M].北京:中国经济出版社,2010:267-270.

[4]迟福林.经济发展方式转变与政府发展理念变革 [C]//中国 (海南)改革发展研究院.30位著名经济学家会诊中国经济发展方式.北京:中国友谊出版公司,2010:301-306.

[5]迟福林.以发展方式转型为主线的第二次转型与改革[J].中国井冈山干部学院学报,2010,(3):84-92.

Abstract:In the next five years,China will be in the crucial stage of the second transformation and reform,which takes the transformation of developmentmode as the main line.The transfor mation and refor m of this time bear a strong imprint of the times,not only demanding China to regard the urgency of the transfor mation of developmentmethod from the variety of external and externalmarkets,but also requiring China to understand and grasp the realistic need and basic trend of the transformation of development mode from the big trend of structural change in domestic demand.At the present,the basic trend of structural change in China’s social need ismainlymarked by the development from living necessity to enduring consumables,and from private product to public product,and from substances to humans,the foundation ofwhich lies in China’s starting to enter into the new stage of development type,and the essence ofwhich lies in the basic need of human’s own development.The transfor mation of social need structure inevitably requests the corresponding change of developmentmode.Generally speaking,as the historic starting point of the second transfor mation and refor m,the National Twelfth Five-Year Plan concerns the crucial five years of achieving a historic change for reform development and requires urgently to carry out the"four big changes":the change from investment dominance to consumption dominance;the change from industrialization dominance to urbanization dominance;the change from the shortage of public product to the equalization of basic public service in urban and rural areas;and the change from middle or high carbon economy to low carbon economy.In order to realize these changes,the most important is the transformation of government,that is,a doctrine of GDP increase being abandoned by government in such a decisive way that the following can be brought about:the change from the"economy growth"to the"economy development";the change from the"nation-wealth priority"to the"people-wealth priority";the change from the"making a big cake"to the"sharing a big cake";and the change from the"profit-making"of state-owned capital to the"public welfare"of state-owned capital.

Key words:National Twelfth Five-Year Plan;transfor mation of developmentmode;structure of social requirement;second transfor mation and refor m;transformation of government

(责任编辑:周成璐)

China’s Trend and Keystone of the Transformation of Development Mode in the National Twelfth Five-Year Plan

CH I Fu-lin

(China Institute for Refor m and Development,Haikou,570208,China)

F043

A

1007-6522(2010)06-0005-12

2010-06-03

迟福林 (1951- ),男,山东蓬莱人。研究员,博士生导师,中国 (海南)改革发展研究院院长,海南省社会科学界联合会主席,兼任中国经济体制改革研究会副会长等职。