库恩的“范式”概念及其借用中的误区

杨 斌

(中共中央党校哲学教研部,北京 100091)

自从库恩的《科学革命的结构》(以下简称《结构》)一书出版以来,该书的一个重要而且是创造性的概念“范式”便成为当代最热门的词汇之一。“在英语里,库恩赋予了原意为‘语法模式’的‘范式’一词以‘现代含义’,然而它的暧昧性使得它几乎可以被套用到传统与创新的任何领域,各路人士对它也无不心领神会。”[1]在“范式”被广泛传借和使用的过程中,其固有的内涵得到不断丰富和发展,至今已超出了其原有的含义。

“范式”概念是库恩整个科学哲学观的核心,他试图以此来概括和说明多个领域的现实科学和学科,反映科学知识的生成及其实践特性,而不仅仅是对科学史和哲学作出说明,因而他从不同方面、不同层次和不同角度对范式概念作了多重的界定和解释。很多“范式”借用者往往未能深究“范式”在科学哲学中的特殊意义,而是根据自己的需要引述库恩的某一解释来阐述自己的问题,因而难免形成“范式”概念使用中的误区。

一、 库恩视阈中“范式”的含义

库恩初次使用“范式”(paradigm)这个术语是在其1957年发表的第一部著作《哥白尼革命》中。在该书前言中,库恩谈到“由于这门通识课程的学生并不打算继续研究科学,他们所学到的技术性事实和理论,主要是作为范式而非作为本来就有用的信息片断”[2]3。“范式”在这里很明显只是一种字面意义上的使用,没有超出其模型或模式的原本含义。库恩此时的关注点很大程度上还停留在概念或概念系统在科学活动中的积极作用上,他曾用“概念图式”(conceptual scheme)来表述这种作用。所谓“概念图式”指的就是一个理论,由观察得来但同时又超越了观察,它不仅有逻辑功能还有心理功能。库恩说:“本书的大部分内容将涉及特定的概念图式的丰富的成效,也就是涉及它们作为指导的成效和作为知识的组织框架的成效。”[2]40这和后来的“范式”是极其相似的,但差异也不容忽视,因为“概念图式”和“范式”在功能上虽然类似,但是在概念图式背后依然隐藏着最初的科学成就。其实,库恩后来已经感觉到或者说正确地表述出了“范式”的存在,在该书结尾处,库恩说:“尽管哥白尼和牛顿的成就是永久的,使这些成就成为可能的那些概念却不是永久的。只是可解释的现象不断增长;而解释本身没有类似的累积过程”[2]257。这里强调了科学成就在科学活动中的重要性,而概念、规则等则是解释性的,科学在非连续地前进的过程中,其概念被反复地摧毁和替代。

库恩第一次使用“范式”这个概念是在1959年6月犹他州立大学举办的第三次关于科学人才识别的学术会议上。据库恩回忆,他只是在宣读此次会议的讲稿《必要的张力》前几个月才得到这个概念的,文中写道:“最后而又最重要的,还是教科书所体现的特有技巧。科学教科书除了偶尔在引言中谈到,一般都不叙述专业人员要解决的各类问题和用来解题的各种技巧。毋宁说,教科书只是提出专业人员作为范式而接受的具体题解,然后要求学生自己用纸笔或在实验室中解题,无论在方法上还是在实质上都十分接近于教科书或相应的讲课给以引导的题目。再也没有什么更好的办法能产生这样的‘精神定向’(mental sets)或者观点(Einstellungen)了”[3]226。从引文可以看出,这里的“范式”已经具备了后来《结构》中“范式”的雏形。

1961年库恩在英国牛津大学沃塞斯特学院举行的学术会议上宣读的论文《科学研究中教条的作用》(写于《结构》发表前夕)可以认为是《必要的张力》的修订稿。库恩认为在自然科学已确立的传统中,它保留了教条主义的传授方式,通过学习科学范例来学习科学的学生,既未被邀请、也不具备条件来评判已有解题传统本身是否合理,常规科学也正是因为这样才成为一个高度收敛而且集体的活动。

在《结构》一书中,库恩系统地将“范式”作为其整本著作的核心概念来使用,从中发现科学不是累积式的进步,而是通过科学革命的断续转换,提出“革命是世界观的转变”这一观点,但库恩在该书中并未对“范式”作严格的、统一的定义,只是给出了范式的诸多种不同用法。英国女学者玛格丽特·玛斯特曼在1966年出版的《范式的本质》一书中说:“根据我的统计,他在《结构》(1962)一书中至少以二十一种不同的意思在使用‘范式’,可能只多不少。”[4]77正如库恩后来所说,这些用法的主要差异是由于文笔上的不一致(例如牛顿定律有时是一个范式,有时是一个范式的一部分,有时又是范式性的),要消除这种不一致并不困难。综观《结构》一书各种叙述会发现库恩对“范式”基本含义的表述还是比较清楚的,他在序中说:“我所提出的‘范式’是普遍承认的科学成就,其在一段时期内为科学实践共同体提供典型的问题和解答”[5]。“范式”在库恩眼里其实是更为具体的东西,在一门具体科学中,“范式”是相当明确的,其指的就是一个具体的科学成就,这由库恩后来在《再论范式》中的注解16可以得到佐证,库恩说:“正是在典型实例的意义上,我最初才选用了‘范式’这个词”[3]310。与一般科学哲学思维的抽象性相反,库恩特别强调科学的具体性,并将其看做是科学的基本特性,而规则、属性这些东西都是事后的,范式具有在先性。他认为,一套实际的科学习惯和科学传统对于有效的科学工作是十分必要和极其重要的,它不仅是一个科学共同体团结一致、协同探索的纽带,而且是其进一步研究和开拓的基础;不仅能赋予任何一门新学科以自己的特色,而且决定着它的未来和发展,而它的形成须要仰赖于“范式”。

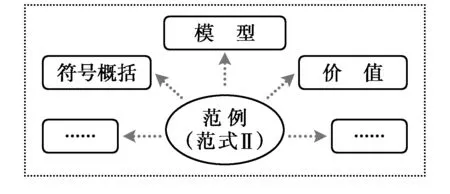

1969年在美国伊利诺伊大学举行的研讨会上, 库恩宣读了自己的文章《再论范式》, 这篇论文对于解读库恩的“范式”意义重大,但也出人意料。 他说:“不管‘范式’在这本书中有多少用法,还是可以分成两组,各有名称,可分别讨论。 ‘范式’的一种意义是综合的,包括一个科学群体所共有的全部承诺; 另一种意义则是把其中特别重要的承诺抽出来,成为前者的一个子集。”[3]288“范式”在这里忽然变为了“承诺”, 这在《结构》一书中是看不出来的, 在《结构》中“范式”充其量只是常规研究传统连贯性的源泉, 承诺也仅仅是因为信仰“范式”而承诺。 库恩接着说:“在这本书里,‘范式’一词无论实际上还是逻辑上,都很接近于‘科学共同体’这个词。 一种范式是,也仅仅是一个科学共同体成员所共有的东西。 反过来说,也正由于他们掌握了共有的范式才组成了这个科学共同体,尽管这些成员在其他方面也是各不相同的。”[3]288库恩认为,《结构》一书中之所以称牛顿的《自然哲学的数学原理》等广泛流传的著作叫范式, 只是因为其能更好地说明科学共同体的结构,而现在确切地应当说,这些著作是一个共同体的“学科基质”(disciplinary matrix)要素的来源。 库恩所谓的“范式”已经慢慢地发生了转移,从“范例”流转至在范例影响下共同体所形成的“学科基质”。 那什么是 “学科基质”呢?他解释道:“‘学科’,因为是一个专业的实际工作者所共同掌握的; ‘基质’,因为是由各种各样条理化的因素所组成,包括大部分或全部的群体承诺的宗旨,《科学革命的结构》一书中称之为范式、范式成分或合乎范式的东西。”[3]290符号概括是学科基质的形式部分,或易于形式化的部分;模型为群体提供所喜爱的类比,并且具有更根本的作用;范例则是具体的题解,也正是“范式”的第二种更基本的意义。 至此,库恩将“范式”分为“范式Ⅰ”和“范式Ⅱ”,前者即“学科基质”,并且库恩认为这是《结构》一书中的所指, 后者“范例”仅仅成为前者的一个子集。 “无独有偶,在库恩宣读了《再论范式》之后,几乎所有的与会者都异口同声地质疑他对范式的此一‘再论’”[6](原书将范式翻译为规范)。 面对众多批评,“库恩后来逐渐意识到其范式概念过于含糊,进而把注意力逐渐地集中到范式的一个核心部分,即范例(exemplars)以及由范例所决定的客体间的相似性关联(similarity relationships)”[7]。

库恩1969年发表的第三篇文章《后记----1969》(以下简称《后记》)可以说是对《结构》一书的全面反思与总结,他开始讨论科学共同体的结构来着重突出社会心理学层面的科学。在这里库恩明确地对各种引起歧见的地方作了充分的说明。他知道自己没能将“范式”的概念与“科学共同体”观念厘清,因而一开始就着手解决这个问题,他说我们能够,也应当无须诉诸范式就界定出科学共同体;然后只要分析一个特定共同体的成员的行为就能发现范式,科学共同体是科学知识的生产者和确认者,范式是为这样的团体的成员所共有的东西。一个科学领域从前范式时期到后范式时期的转变不须要(也不应当)与首次获得一个范式相联系,“所有科学共同体的成员,包括‘前范式’时期的各学派,都共有那些我把它们集合起来称作‘范式’的各种要素。随着这种向着成熟的转变而来的变化,不是一个范式的存在,而是它的性质。只有在这种变化之后,常规的解谜研究才有可能。因此,那些我以前用以与获取一个范式相联系的一门发展了的科学的许多属性,现在我把它们当作这样一种范式的结果”[8]160。不得不承认此时库恩才真正在语言表述上将范式及其与之相关的过程描述清楚了。他接着说:“在本书的大部分篇幅中,‘范式’一词有两种意义不同的使用方式。一方面,它代表着一个特定共同体的成员所共有的信念、价值、技术等等构成的整体。另一方面,它指谓着那个整体的一种元素,即具体的谜题解答;把它们当作模型和范例,可以取代明确的规则以作为常规科学中其他谜题解答的基础。”[8]157显然前者是“范式Ⅰ”,后者是“范式Ⅱ”,如图1所示。值得指出的是,和《再论范式》中对“学科基质”成分的分类相比较,这里增加了价值成分,但如果不细究文字的话,二者其实没有本质的差异。

图1 范式Ⅰ与范式Ⅱ

图1虚框以内的都是学科基质(范式Ⅰ),之所以用虚线是因为学科基质的组成要素与外部的边界至少在库恩那里还是不甚清晰的。范式Ⅰ是我们通常意义上理解的广义的范式,它包括人们一般认为的形而上学的、社会学的和构造的“范式”。虽然库恩没有指出学科基质中诸要素之间的确切关系或者给出某种这些关系的提示,但“范式Ⅱ”是诸种要素的核心却是毋庸置疑的,它对于其他要素的生成及其功能的发挥都具有直接意义,因此甚至可以说“范式”就是以“范例”为核心的诸要素组成的整体。

库恩后来似乎对范式没有什么好讲了,“特别是在《结构之后的路》那篇文章中,库恩根本就没有提及范式,也没有提及范例和专业基质,尽管他说,第二版的《科学革命的结构》中对作为范例的范式之观点的论述,是这部书中最新颖的部分。取而代之的是,他在这篇文章中全力集中于不可通约性”[9]。

二、 “范式”在科学认知中的特殊角色

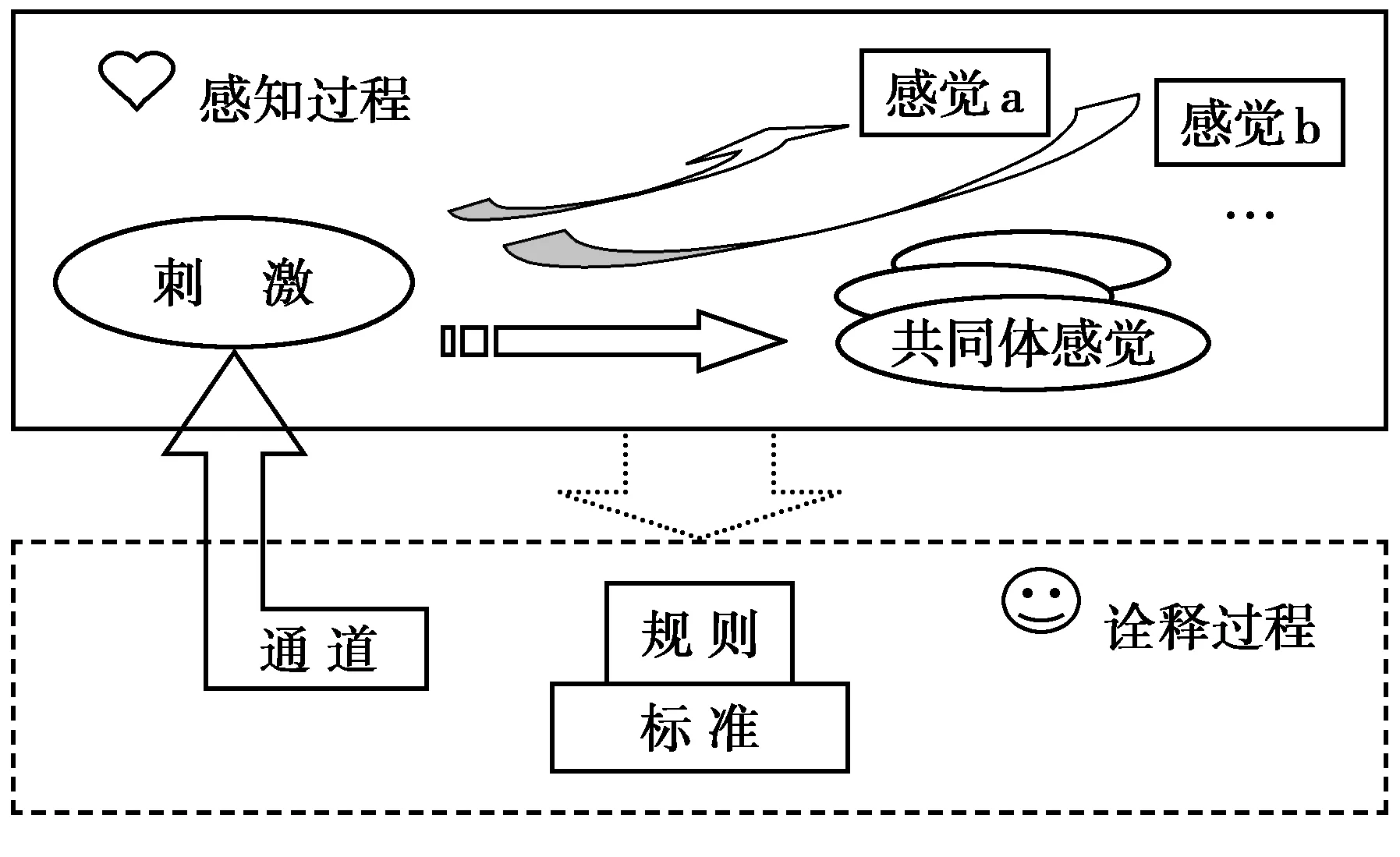

“库恩的其他的和潜在的更为重要的贡献,是他把范式构想为范例:即具体和共享的解决问题的方案,它们有助于引导科学家以不可还原为遵循普遍法则的方式进行思维。”[9]和学科基质中的其他成分相比,范例是最为具体的,但对库恩来说它却具有深刻的认知意蕴和哲学意义。传统上认为科学知识蕴涵在理论和规则中,问题被用以熟悉其应用,除非学生先学会理论及若干应用它的规则,否则他根本不会解题;而库恩认为我们关于自然界的重要知识来自于学习相似的过程,并因而蕴涵在观察物理情形的方式中,而不是在规则或定律中,也就是说学习并不完全依赖于文字媒介,而是文字表述与具体应用实例结合在一起,自然界与概念是被共同学会的,库恩借用迈克尔·波兰尼的“意会知识”(tacit knowledge)来表述这种学习所得。为了摒除这种认知方式的主观性和非理性嫌疑,库恩将其主体定位于一个成功的团体的成员,他们共同拥有这种经过考验的直觉,而且为了增加其可分析性,库恩说自己设计了一个电脑程序实验以研究它们在一个基本层次上的性质,这也就是玛斯特曼女士建议库恩所作的电脑模拟,因此库恩说:“当我说到蕴涵于共有范例中的知识时,我并非指一种比蕴涵于规则、定律或鉴别标准中的知识在系统性和可分析性方面差些的认知模式”[8]172。库恩进一步试图用神经—大脑机制来解释人类大脑从相似性识别过程中所展现出来的那种特质或能力,他注意到许多神经过程发生在受到刺激和意识到感觉之间。17世纪笛卡儿曾断言刺激—感觉是一一对应的,历史证明这是一种谬误,因为极为不同的刺激能产生相同的感觉;同样的刺激能产生极不相同的感觉,库恩依此认为这种对应与所受教育有关,因而也就因共同体不同而略有不同。在承认刺激的存在以解释我们对世界的感知和刺激的不变性后,库恩一反常态地说,我们的世界首先充满的是我们的感觉对象,而不是刺激,用以显示认知结果的差异。为了理解的方便,我们用图2来表示这种习得认知过程。

图2 感知过程与“意会知识”

库恩首先区分了感知过程与诠释过程,并且断定我们不能在感知过程本身中作选择,之所以这样说,是因为一旦我们可以选择,那么就说明有规则和标准存在。为什么感知过程不能选择呢?库恩是用一种类似笛卡儿的“我思”推理得出的,他说,认出相似性过程是一种不由自主的、我们无法控制的过程,因而不是可以运用规则和标准去操纵的事情,这就说明诠释过程的分析不能应用到感知过程。但现实中的确有一种从一般到个别的认知过程,库恩认为这是直到我们有了感觉,感知到某个东西之后的事情,此时可以有标准,也可以进行诠释,在这一深思熟虑的过程中我们可以用标准和规则进行选择。接下来,库恩也就为“范式”找到了栖身和功用发挥的地方,即感知过程,他认为有大量的既往经验隐含在把刺激转化为感觉的神经系统中,一种适当编制好的感知机制具有生存价值。“那些隐含在把刺激转化为感觉的神经过程中的东西,具有下述特征:它通过教育来传递;在一个团体当前的环境中,经过试验,发现它比其以前的竞争者更有效;最后,通过进一步的教育,发现它不适应环境时,它也会发生变化”[8]176,库恩称其为知识,显然这不是传统的我们所理解的那种知识。这里没有规则或概括能用以表述这种知识,其只可意会而不可言传,因为我们可以通过精心建构的理论来理解刺激,但对隐含在刺激—感觉途径中的知识却没有通道去分析。这里库恩实际上是在对“知识”一词的传统用法提出挑战,他揭示了我们最初获得知识的一种客观过程,即范例学习,而不是通过逻辑实证主义者对科学成果所进行的逻辑分析,《再论范式》中小约翰的案例就是一项简单的科学实例。同时我们也可以发现,现实中理科学生面对问题时总是力图像对待以前曾碰到过的范例问题那样对待眼前的问题,要是有可以充当指导的原则,他当然要运用,但他的基本准则还是类似感,无论在逻辑上还是在心理学上,它都优先于其他许多用来识别相似性的准则。看到相似,人们往往可能寻求适用的准则,以便从规则上来理解对象,这也常常值得一试,但并不一定必要。

为了彻底探究科学知识何以可能,库恩后来的学术活动有了语言学和分类学的转向,也很少再使用“范式”,但是这不等于放弃,因为在他所使用的其他词汇中依旧可以看到“范式”的身影。

三、 “范式”概念使用中的误区

通过以上分析可以明确库恩在《结构》一书中主要是以“范例”或“典范”的意义来使用“paradigm”,至于其他意义充其量只是副产物。玛斯特曼女士的分析多少影响了库恩或其他对库恩引入“范式”的初衷不甚了解的人,库恩在《反思对我的批评》中说:“由于我的书已经出版,无法加以改进,幸而有了她的发挥”[4]315。玛斯特曼女士的发挥是对“范式”作了三重区分,即形而上学范式或者元范式(metaparadigm)、社会学范式(sociological paradigm)和人工范式(artifact paradigm)或者构造范式(construct paradigm)。她其实很清楚库恩在《结构》中的“范式”着重指第三种,也一心想祛除库恩“范式”中的形而上学成分,这一点库恩也是接受的,比如他就很希望和玛斯特曼女士合作利用电脑编程的“非精确匹配”技术来对类比的真实性进行检验。结果却事与愿违,在后来的反复争论中,其他和“范式”相关的一切东西都一股脑儿地全装入了“范式”之中。

与库恩《结构》中对“范式”的说明刚好相反,在自然科学与社会科学领域,很多使用者将“范式Ⅰ”和“范式Ⅱ”的重要性恰好作了与库恩相反的理解和描述。这些使用者大都引用玛斯特曼女士对“范式”的归纳框架,从三个层面“解构”库恩的“范式”。首先,认为在范式系统中处于最高层次的是世界观和价值成分,并且认为库恩“范式”的中心是它的哲学方面,没有它就没有范式。事实上,库恩正是担心别人对自己哲学思想的相对主义和非理性主义指责,不到万不得已不会提及形而上的“范式”,即“范式Ⅰ”(学科基质)中的价值、观念等不可测度的东西。在库恩那里,形而上学(世界观)虽不排斥在科学的大门之外,但是那是在“范式Ⅱ”的作用之下共同体才具有的世界观。其次,这些使用者认为范式系统中处于第二层次的是某一特定时代和特定领域中的基本定律和基本理论,这种理解也是不正确的。玛斯特曼女士在《范式的本质》中说:“至于库恩的范式的第二个主要的部分,是社会学方面的,它有另外一组用法。因而他把‘范式’定义为一个普遍承认的科学成就,一个具体的科学成就,像一套政治制度,也像一个公认的法律判决。”[4]83很明显,这里具体的科学成就并不等价于该领域的基本定律和理论,恰恰相反,规则和标准是库恩在其著作中所极力拒斥的,他不希望规则和标准替代“范式”在科学认识中的作用,我们关于自然界的重要知识来自于相似的过程,并因而蕴涵在观察物理情形的方式中,而不是在规则或定律中。最后,“范式”使用者们认为“范式”的第三个方面是模式、方法和技术,是把基本的定律、定理和假设应用于各种场合的中介,这样一来,库恩“范式”的最重要的方面“范式Ⅱ”便被严重忽视了。

经过这样的理解和使用,库恩的“范式”似乎成为了一个自上而下的意识形态王国,既有规范功能、纲领功能,还履行认知功能,时不时还须要扛起学科革命的大旗。库恩说:“一些人赞赏本书,主要并不是因为它阐明了科学的本性,而是因为他们发觉本书的主要论点可以应用于许多其他的领域。我了解他们的意图,也不会去使他们对扩张这一立场的尝试泄气,但是他们的反应却使我困惑。”[8]186因为有的“范式”使用、套用、滥用不仅空洞、肤浅,而且缺乏严谨的结构界定,且没有转换的临界条件分析等等。库恩后来对自己的“范式”干脆弃之不用,而寻求其他表述方式,以图更加准确地表达自己的思想,如借助于专家团体的“共识”(consensus)来解释范式的含义,用“学科基质”(disciplinary matrix)、词典等来替换“范式”的表述,但是都收效甚微。这个词迅速越出科学哲学领域,在诸多学科,尤其是社会科学领域中被广泛使用,这种不同的解读和应用客观上成就了“范式”意义的扩大,使其远远超出了其原本具有的含义。对于青睐“范式”的人,大都太习惯使用“范式”了,反而认为库恩的其他表述匪夷所思,这一点连库恩本人也无法挽回。

参考文献:

[1]泽熙. 库恩、范式及其转换[DB/OL]. [2010-04-20]. http:∥www.nows.com/c/zgyj1999.

[2]托马斯·库恩. 哥白尼革命[M]. 吴国盛,张东林,李立,译. 北京:北京大学出版社, 2003.

[3]托庙斯·库恩. 必要的张力----科学的传统和变革论文选[M]. 范岱年,纪树立,译. 北京:北京大学出版社, 2004.

[4]伊姆雷·拉卡托斯,艾兰·马斯格雷夫. 批判与知识的增长[M]. 周寄中,译. 北京:华夏出版社, 1987.

[5]Kuhn T. The Structure of Scientific Revolutions[M]. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 1970: Preface Ⅷ.

[6]李创同. 论库恩沉浮----兼论悟与不可通约性[M]. 上海:上海人民出版社, 2006:110.

[7]王新力. 语言分类系统、真值间隔和不可通约性----对库恩关于不可通约性的分类学解释之重建[J]. 世界哲学, 2004(5):41-57.

[8]托马斯·库恩. 科学革命的结构[M]. 金吾伦,胡新和,译. 北京:北京大学出版社, 2003.

[9]Bird A. Kuhn's Wrong Turning[J]. Studies in History and Philosophy of Science, 2002,33:443-463.