巨人觉醒:中国和印度高等教育系统的现在和未来*

[美]菲利普·G·阿特巴赫著,覃文珍译

(1.美国波士顿学院 国际高等教育研究中心,波士顿,MA 02167,USA;2.人民教育出版社 课程教材研究所,北京 100081)

巨人觉醒:中国和印度高等教育系统的现在和未来*

[美]菲利普·G·阿特巴赫著,覃文珍译

(1.美国波士顿学院 国际高等教育研究中心,波士顿,MA 02167,USA;2.人民教育出版社 课程教材研究所,北京 100081)

中国和印度两国的中学后教育学生加起来约占全世界的25%。未来几十年全球的高等教育学生人数增长将主要在发展中国家,并且中国和印度在其中占有重要的比例,因为中国和印度目前的高等教育毛入学率分别只有20%多和10%。中印两国在扩展规模的同时,在寻求提升高等教育质量,财政资助、培养合格的学术人员、建设可持续发展的学术文化等方面的挑战十分严峻。在正在兴起的私立高等教育部门以及开发硕士和博士课程方面,中印两国也都面临压力。高等教育国际化也是一个关键因素,中印两国都在努力提升全球形象,实施开发国际教育项目的策略。作为全球增长最快的两大经济体,高等教育对中印两国未来的经济增长具有重要作用。

高等教育大众化;研究型大学;国际化

中国和印度,这两大总共拥有全球三分之一人口并且是当前世界增长最快的经济体,正不断意识到高等教育对技术发展和全球知识经济的重要性。从对自然资源需求的持续增长,到他们作为各类产品的出口商,中印两国经济飞速发展的现实正在影响着全世界,而且这种情况将不会因当前全球经济发展放缓的现状而改变。这两个国家所产生的日趋增长的影响很重要的一个方面在于他们的高等教育:他们现已拥有全世界最大的高等教育系统,而且他们还是全球最大的留学生输出国。随着中印两国对高等教育系统的不断扩展和改进,这种趋势在未来可能会继续发展下去。尽管中国和印度的发展主要得益于廉价劳动力和低端制造业,但是这种情况正在发生改变,两国经济的未来均将依赖于受过较好教育的劳动力。在提供拥有专门技能的劳动力以使他们在全球知识体系中更具竞争力方面,大学起到了至关重要的作用。

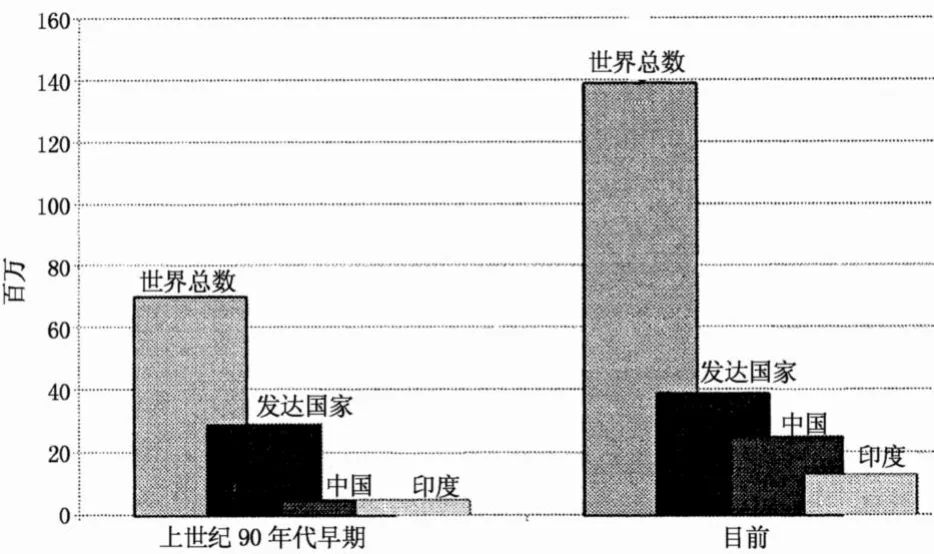

中印两国均认识到高等教育是发展的关键,并且意识到扩展高等教育系统和在这个层次化系统的顶端建立一些世界一流大学的必要性。印度接受高等教育的人数占适龄人口的10%,而中国大约为22%。中国现在入学人口数已超过2 700万,居全世界第一位。印度则以1 300万的入学人口数居于世界第三。中印两国高等教育规模在最近几年中均得到了迅速扩展。自20世纪90年代初以来,中国的中学后教育入学人数已从500万增加到2 700万,而印度则从500万增加到1 300万[1]。也许,全球每一亿名接受中学后教育的学生中,就有三分之一来自中国和印度的高等院校。

中印两国,选拔不是很严格的学院和大学均存在着严重的质量问题。从麦肯锡的报告看,在印度许多工程专业的毕业生中,由于教育程度低,以至于如果不接受额外的在职培训就无法有效进行工作的学生人数已达到75%,这是一个十分惊人的数字[2]。中国高校毕业生未受雇率日益增长的部分问题也与这些学生的质量有关。

在中印两国中,高等教育都包括一项优先发展政策。大约二十多年来,中国一直在致力于大力提升其顶尖高校的质量,同时还大规模增加所有高等教育部门的入学人数。几十年来,印度虽然已意识到增加高等教育入学人数和提升教育质量的重要性,但是只有在最近,当知识委员会 (the Knowl-edge Commission)提出2006年高等教育建议以及最近的政府承诺后,印度才投入了大量资源于高等教育中。譬如,印度目前的计划是要求扩大顶尖高等院校的数量。

图1 20世纪90年代初及目前高等教育学生数 (单位:百万)

设想二十年或者更多年后中国和印度的高等教育是有问题的。举例而言,目前的数据经常缺乏准确性或可用性,这就使得对当前状况的概括很困难。中印两国未来的发展依赖于宏观经济、社会和政治趋势,但与经济合作与发展组织(OECD)中大部分国家的情况相比,这两个国家中的这些趋势是难以预测的。

对中印两国而言,在未来的几十年里,基本稳定且一贯的高等教育政策导向——这些以今天的视角来看理所当然是清晰明确的东西,并不能被准确地预测。在某种程度上,今天的中国可以被视为太过稳定,而印度则或许是过度不稳定的。印度相对开放的政治体制也许能给其更多的灵活性以应对逆境,但是这个国家有可能难以形成实际的解决方案或者形成有创造力的方案,以改善高等教育。中国的计划体制极大地发展了该国的高等教育系统,尤其是该体制顶端的高等教育,但是这可能会缺乏灵活性。与世界上的许多地方相比,中印两国更易被内部力量以及地区或者全球的变化所深刻地冲击。过去的历史表明,中国有能力进行急剧的、有时甚至是无法预测的政策调整。相反,印度则一直在讨论新方向,逐步发生变化,并且经常缺乏明晰的规划。

两国高等教育政策的未来在很大程度上取决于多重因素。持续扩张的中产阶级的需求——最有动力教育他们的孩子进行社会流动和参与现代经济的群体,他们有资源和财力来支付学费和其他费用,以及达到入学资格。其他群体也对接受高等教育感兴趣,但是中产阶级是最大的一支力量,他们已经在最近这些年里有了显著的扩张,而且有可能会继续增长。虽然估算数字差别很大,但很多专家都认为当前印度的中产阶级人数已超过5 000万,中国中产阶级人数与之类似。一些预测表明,到2025年,中印两国的中产阶级人数将达到5亿左右。这一群体中的绝大部分人都将有接受高等教育的要求,而这将对高等教育系统造成巨大的压力。政府关于为高等教育提供经费、支持研究型大学和高等教育系统中的精英部门的政策,是塑造高等教育发展前景的关键因素。毫无疑问,随着两国加入到全球主要经济体的行列中,他们将认识到为参与全球竞争而建立世界一流大学的重要性。中国已经创建了并维护着一个精英学术部门,印度则正在开始努力跟上。

一、艰难的历史

对高等教育系统而言,历史在今天仍然发挥着作用。无论是中国还是印度,过去的学术状况导致了现今困难且问题重重的结果,而且过去的学术状况还可能影响着未来。和世界上所有国家的高等教育系统一样,这两个国家都继承了西方的学术模式[3]。两国都没有充分利用自身异常丰富的本土智慧和学术传统。毕竟中国发明了延续一千多年之久的全国性的科举考试,以用于选拔官员,而且中国还建立了先进的书院以培养人们参加这些考试。印度则拥有全世界最古老的大学,譬如在比哈尔的纳兰阿达(Nalanada)大学。这些学术传统比西方大学早一千多年。然而,这些古老的学术机构和传统在今天已难觅踪迹了。

19世纪时,有远见的中国人认识到需要进行现代化,以便与西方竞争和发展经济。19世纪后期,当为数不多的、具有欧洲风格的大学在被欧洲列强所控制的中国东部沿海地区建立后,中国接纳了西方的学术模式。燕京大学是在美国人的帮助以及日益衰落的清帝国政府的支持下建立起来的。当时基督教组织在中国很活跃,并且建立了几所大学。因此,到1911年清帝国被推翻时,已有少量西方式的大学存在了,而且很多中国人到西方和日本留学。

就在国民政府努力壮大既有的大学并建立了更多的高校时,内战、经济崩溃以及日本入侵都极大地阻碍了中国高等教育的发展进程。到1949年中华人民共和国成立时,中国的高等教育系统既小又薄弱。全国仅有205所高校,而且大部分都集中在东部沿海、北京以及其他为数不多的几个大城市,在校学生也只有116 504人[4]。新的共产主义政权转向苏联以寻求学术领导,而且通过将大部分现有高校细化为以专门化和职业训练为导向、大多与业务部门相联系的更小的学院的苏联模式来重组高等教育。苏式科研机构独立于大学之外。正常的学术发展被经常性地打断。学术自由受到了限制,而且也阻碍了一种高效的学术群体的产生。当时,中国的学生、学者鲜有机会出国学习,即便有,也只限于到苏联和东欧的社会主义国家中学习。

最严重的中断是与从1966年到1976年的“文革”一起产生的,那时全国整个高等教育系统都停滞了,教授和学生们被下放到农村劳动,而且学术出现了断层。极少有国家会经受过如此严重的学术灾难。随着1976年“文革”的结束以及之后中国向世界开放,大学得以重新开办,而且人们努力转向西方以寻求学术指引。中国学生能够到国外学习了。大学也能够向国外学习新的学术理念,并且还获得了重建的资金。在某种程度上,国家取消了高度专门化的、职业导向的苏式学院,同时也放松了政治控制。到20世纪90年代为止,随着中国经济的腾飞,大学体制也有计划地扩展起来。

在超过两个多世纪的时期里,印度一直是英国的殖民地,直到1947年印度才获得独立。这段历史塑造了该国的高等教育,并且对之产生了持续的影响。英国本身并没有大力支持殖民地的高等教育。19世纪中叶,印度日益壮大的中产阶级的推动促成了该国高等教育的第一次扩张,英国政府也认识到要统治印度,就需要受过教育的公务员,这也促进了印度高等教育的发展。在1857年,第一批大学在加尔各答、孟买和马德拉斯建立起来。印度的学院和大学在组织上都是英式的。这些机构只用英语教学,而且逐步取代了那些日渐萎缩和消逝的传统学校。高等教育是以一种组织模式为基础的,在这种模式中,大学成了考试的机构,而不仅仅是教学机构。教学行为大多发生于大学附属的本科学院中;考试和课程总体而言是由大学控制。这种结构能够集中控制学院。少量的英国学术人员被延聘至印度,以教导当地的大学和学院。一些印度人获得了到英国学习的机会,并且他们也基本上都回到故土的学院和大学从事管理工作。此外,很多人加入到了追求民族独立的组织当中,这些组织最终为引领印度走向独立起到了主导作用[5]。

从19世纪早期开始,印度几乎所有的高等教育领域都使用英语;无论是教学还是考试,都不用印度语。课程也主要限定于对管理和印度新兴阶层有用的领域,比如法律、社会科学和其他相关领域。尽管印度的院校系统规模一直很小——到独立时为止,印度只有36.9万名学生在27所大学和695所学院学习(Agarwal,2009)。但这也成功地培养了一批毕业生骨干,这些骨干后来成为印度、巴基斯坦以及孟加拉国的领导人。一直到1961年,仅1.5%的适龄人口接受中学后教育[6]。由于英国无意为印度的学术研究花钱,而且印度的高等教育都是用英语授课,几乎90%的印度人都被摒弃于高等教育之外,所以在印度取得独立时,那里的学院和大学几乎没有研究能力。在印度独立时,其高等教育的规模很小且高度官僚化,学术自由也受到限制,并且在高等教育中使用一种印度人无法理解的语言作为教学语言,这样课程设置也受到了限制。

尽管有许多的报道和批评,但是从印度独立到20世纪后期,其高等教育在没有发生结构性改变的情况下仍旧得到了扩张。如入学人数从1950年仅10万人增加到20世纪末的900万人[6],有时候年增长率达到10%。绝大多数观察者都认为印度高等教育的整体质量是下滑了,而且该体系的基本结构与从英国继承而来的殖民体系非常类似[7]。

20世纪中期,中印两国继承而来的大学结构无助于一种有效的高等教育系统的发展。在之后几年里,中国的高等教育发生了巨大变化,但大多仍沿袭了苏联模式,这种举措无益于建设具有国际竞争力或能够满足于中国现代化要求的大学。另一方面,印度在独立后的头几年里高等教育发展缓慢,之后速度才有所加快,但却很少有结构性的变化。这导致印度的大学在满足社会需求方面效率较低。

二、当代特征

中印两国都是在各自的学术组织有些功能失调的情况下进入20世纪中期的。中国在1950年以后一直沿用的苏联模式将很多综合性大学拆分成小型的专门化学院,而这些学院是隶属于相关的业务部门,而不是教育部的。这些小型学院多半是狭隘的职业化,而且都不开展研究。研究主要在以学科或领域来划分、且不属于大学的科研机构中进行。考虑到学术的成效,中国沿用至今的双重管理机制一直有争议。每所高校都有一个由校长领导的行政部门,并且还有一个由党委书记领导的党组织。直到“文革”结束后,专门化的学术机构才开始慢慢地被整合到大学中。而学院仍旧存在,他们在某些情况下与大学相联系。教学与科研相脱离依旧是中国高等教育的一个问题[8]。

印度独立后的院校系统承自英国。印度几乎有多达700所的本科学院都附属于大学,而且这些大学主要都是考试机构,同时也提供一些小规模的研究生课程。这些学院,一般只有500个左右的学生,附属于某所大学,并由后者决定它们的课程、设备、考试、招生和授予学位。这些本科学院行使着很小的自主权。虽然这种从属体制广受批评,但也延续到了现在。全印度有不超过18 000所的本科学院。为数极少的印度大学是只有单一校园的“单一”机构,且没有附属的学院,这和西方那种提供本科、研究生及专业学位课程的学术机构类似。少数专业领域的科研机构从事一些自然科学领域的前沿基础研究。尽管印度的高等院校已经在承担着越来越多的职能,但是大学的基本结构并没有什么变化[9]。

所有有效的大众高等教育系统都因功能不同,而且经常还因资金来源及其他因素的不同而有所层次化。大部分高等教育系统也都包括了私立教育。通常而言,层次化的院校系统的特点是机构的等级化,由精挑细选过的精英组成的研究型大学居于顶端,综合性大学居中,一些筛选不是很严格且经常不授予学位的学院则处于底部。一批专业化的机构也是这个系统的组成部分。有特色的是,高等教育的精英部门只录取比例很少的学生,而且这个部门还获得了与招收学生人数不成比例的慷慨资助。除了美国和日本外,全世界几乎所有的精英大学都是公立的。

中国已经开始有意识地向层次化的院校系统转变。至今为止,国家对顶端的高校投入了特别的关注,尤其是对150所左右的研究型大学,中央政府将其视为自己的职责。在中国接近1 700所的大学中,绝大多数都是由各省政府出资并对各省政府负责,而且在某些情况下还要对市政当局负责。这些大学一般处于高等教育系统的中间位置,而且有向学术等级的顶部发展的趋势。中国现在正致力于推动非学历教育的扩展,这在某种程度上和美国的社区学院相当类似。这种新出现的私立高校倾向于处于学术等级的底层。虽然中国现在还没有正式发展起连贯、分工明确且资助模式多样化的院校系统,但这样的萌芽已经出现。在接下来的20年里,随着中央政府和省级政府的两级投入,这种分工明确且层次化的院校系统将逐步建立起来。

印度现在还没有一个既连贯又分层的院校系统,而且到2009年,这个国家还没有找到推动建立这种系统的方法。印度有为数很少但却广为人所尊敬的专门化的精英学术机构,最著名的是目前排名第13的印度理工学院。印度政府最近宣布将另外建立8所印度理工学院和7所印度管理学院,同时还要建成30所以研究为导向的中央大学、10所国立理工学院、两家印度科学院和1 000所新的科技专科学院(Hindu,2008)[10]。然而,印度高等教育系统的大部分是没有怎么分层次的。380所大学绝大部分由在印度联邦体系负有主要教育责任的印度政府管理,这就使得它们一般都没有什么区别。虽然其中24所由中央政府管辖的大学会获得更多的资助,并且其质量也比其他大学要好,但是他们之间也没有什么显著的区别。印度拥有总数超过18 000所的中学后教育机构,其中大约有超过17 000所主要授予本科学位的学院[6]。尽管其中的极少数学院已通过立法来许可高质量的学院与其所附属的大学分离,并且给予它们以自主授予学位的权力,但这些学院之间仍没有什么差别。这些学院被认为比其他学院更有名望。印度还有其他一些形式的中学后教育机构。以“被视为”这一奇怪名字命名的大学是一些具备大学水平的学术机构,而且绝大部分都是专门化的,此外由于该类大学得到一个中央政府机构——大学拨款委员会的认证,因此该类学校还拥有学位认证的权力。另外的一些技术学院则由另外一个中央政府机构——全印技术教育委员会(All-India Council of Technical Education)来认证和评估。印度还没有打算确定一种连贯且层次化的院校系统。由于机构、赞助和管辖的多样性,就使得在当下的环境中确立这样一种系统显得有些不太可能。

如果这种描述会让人感到困惑,那是因为印度学术界在没有计划的情况下,为迎合大众化以及那些为扩张经济新形式而服务的新型院校机构的需要,已经发展起来了。中央政府对于高等教育的职责主要分为几块,邦政府(其中有不同的政策和观点)、逐渐强大起来的私营部门,而且法院也会偶尔参与其中。多年来,对高等教育改革的努力已经绕开了传统大学,甚至还为它们增设了新的机构。印度理工学院就是以这种方式建立起来的。印度没有关于录取或研究责任的正式部门[9]。

三、治理

建立一个有效的院校系统是很必要的,而且在学术机构内部形成有效的治理和管理也同样是很必要的。中印两国的大学和其他中学后教育机构都面临着内部治理方面的挑战。因为殖民地的历史,或者唯我独尊的官僚传统,以及当前的政治现实等诸多原因,中印两国的学术治理安排在某些方面是有些功能失调的。人们普遍认为最有效率的大学,一方面应是能够自治的,另一方面应该是在对外联络和专业管理方面有适当的责任。现在无论是中国还是印度的学术机构都没有多少自治权。各层次的院校机构都受制于严重的且经常是由政府强加的科层控制。

以印度为例,从属于大学的本科学院一般由大学的规章制度控制,基本上没有什么自作决定的余地。那些被政府控制的绝大多数大学都是被紧密控制着的。从聘用学术成员到发展新的项目,对于学术决策的政治干预范围是极其广泛的。虽然新生的私立大学的董事会经常直接参与到学校的日常事务管理中,但是这些私立大学并没有受到过多的外部控制,比如在德里附近的爱得大学(Amity University)和普纳的共生国际大学(Symbiosis International University)就是这方面的例子。

在中国,高等院校的学术和政治治理安排的独特结合,有时候会产生行政上的压力,这样可能会削弱学术共同体的自治。最近这些年来,中国已经开始寻求形成美国式的学术领导模式。顶尖大学的学术领导力,尤其是校长办公室的领导力正在逐步被加强;这些学校也正试图授予院系主任和其他高级管理者以更多的权力,并试图实施包括对科研和教学的问责[8]。

中印两国都尚未创建这样一种能使教授决策最大化的大学学术治理形式。一直以来,两国在学术治理方面都是高度科层化的。

四、资助

在资助其高速扩张的高等教育系统方面,中印两国都面临着严峻的挑战。尽管两国近年来都经历了快速的经济增长——每年以10%或者更高的速度扩张,但他们依然是发展中的经济体。2008年,中国的人均购买力平价收入为5370美元,印度为2 740美元[11]。在这两个国家中,公立和私立高等院校日益提高的学费已将资助高等教育的负担转嫁给了学生和他们的家庭。虽然两国都设有一些恰当的经济援助项目,而且也努力为贫穷学生和弱势群体的学生提供入学的机会,但两国仍没有建立充足的、能够保证高等教育入学机会均等的助学和贷款系统。

对高等教育的公共资助来源渠道多样化,而且它们之间具有相对较少的协调。中国和印度两国高等教育的资金主要来自中央和各省级政府,在有关高等教育的总花费和如何分配方面,这些政府部门有很大的自主权。有些国家和省政府倾向于优先发展高等教育,而其他的一些则不是。中国和印度的中央当局主要关注于资助顶级大学,同时确保能够对研究予以适当的支持。中国通过“985”工程和“211”工程这两个中央政府高等教育资助项目,为部分研究型大学提供了大量的资金。目前大约有150所大学加入到了这两个重要的项目当中。而且顶尖大学同样还会从当地和省级政府中获得资助。比如,上海市政府为该市的研究型大学提供资源,其他城市和省份也是如此。印度政府,主要通过大学拨款委员会赞助了20所大学,并为基于大学的创新性研究项目和其他的一些附属学院提供了资助。

计算中国和印度对高等教育的私人资助是非常困难的。两国都在发展各自的私立高等教育,而且公立大学都向学生收费。实际上,在印度大部分学生都在私立学院就读,他们当中的部分人获得了中央政府的资助,其中还有越来越多的学生是“独立的”,没有任何公众支持。到2007年,印度还有11所纯私立大学没有任何政府资助。私立学校的学费水平因学校的不同而有所差异,而且在一些情况下政府机关会做出相应的调整。中国的情况也同样复杂。民办私立大学和学院的办学目标和角色也非常不同。其中只有一小部分得到了政府机关的认可能够授予学位。几乎所有的民办高校都要依赖于学费,而且各自的成本差异也很大。中国的很多公立大学支持着附设于它们的独立学院,或者其他可提供学位的项目,但这些项目不受政府资助,而且要收取高额学费。在某种程度上,这些项目设立的目的在于增加其主办大学的收入,同时提高入学率。一些评论家认为这些项目会降低学术标准,而且他们所提供的学位也备受争议。

与世界各地的情况一样,中国和印度在对高等教育的公共资助方面明显难以满足无论对质量还是对入学机会的需求。印度和中国分别将国民生产总值的0.37%和0.6%投入在中学后教育上,两国均低于其他新兴经济国家的教育投入,更低于发达国家对1%甚至更高的投入比重。

五、作为世界高等教育参与者的中国和印度

在很大程度上,中印两国在世界高等教育舞台上的地位赫然耸现,而且在不远的将来,他们将变得更加重要。当前,他们的重要性与它们本身的政策无关,而主要是因为自20世纪70年代以来,这两个国家的学生和专业人士大量进入到西方及其他国家。在过去的20多年里,中国和印度一直是全球最大的两个学生输出国。2008年,大约有20多万印度学生和89.2万中国学生在海外学习;这些数字几乎占据了全球国际学生总数的一半左右[12]。不考虑入学人数的扩张,在未来的几十年里,基于其他几个方面因素的考虑,中印两国有可能仍将持续保持学生输出人数的榜首位置。特别是印度,当然也包括中国,最主要的原因是,本国精英大学里没有足够的位置来容纳那些最聪明的学生。从国外知名大学获得一个学位是很有威望的。院校系统目前的数量不足以容纳处在增长状态的寻求入学机会的学生数,而且还有一批人数不详的年轻人想要到海外求学以将其作为移民的第一步。对那些在一流大学的入学考试、或者其他考试中考得不好的学生来说,获得一个海外学位比在当地不算太有威望的大学就学要更为可取一些。两国日益壮大的中产阶级能够越来越多地承担起送孩子们出国学习的费用。到海外求学的中国和印度人的人数将持续增长。

难以统计的大量中国和印度的学者以及研究者都在海外工作。大概这些外籍人士中的大部分都是在海外获得博士学位,并且没有回到祖国。有人估计过,从20世纪70年代到2005年,在美国拿到博士学位的中国人和印度人中,有75%~80%没有回国,尽管他们当中的很多人与祖国有着学术或者其他方面的联系。根据中国教育部的统计,在1978到2004年间,81.5万学生到海外学习,其中有19.8万回国。从滞留国外率来看,其他西方国家的统计结果也与之类似。自20世纪90年代以来,由于中国和印度经济的发展、学术条件的提升,更多的毕业生倾向于回国,并且那些未归国的人与祖国的联系比以前更加密切。两国都担心“人才外流”,并且都曾寻求方法来吸引留学生回国,但收效甚微。

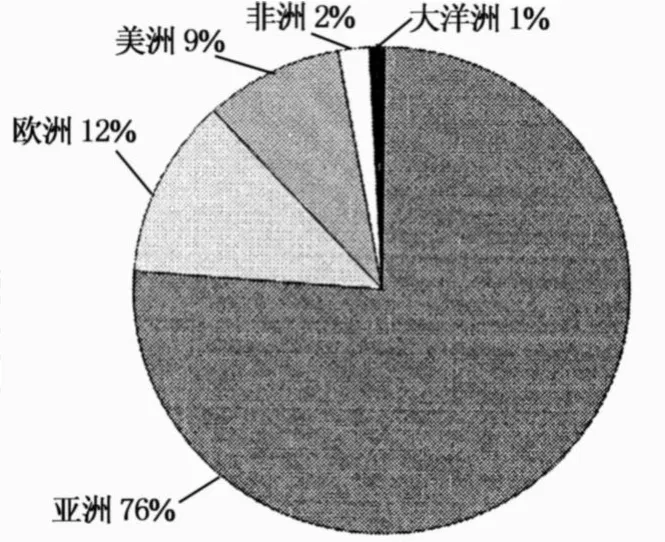

2000年以来,中国已实施国际化的教育政策,印度也正在讨论高等教育国际化的途径。中国设立多方面的积极计划和政策来吸引国际学生来华。2007年,超过20万的国际学生在中国学习,其中四分之三来自亚洲国家。中国提供了大约10万项奖学金。很多大学为国际学生扩建校园设施。在某种程度上,中国的大学视接收国际学生为增加收入、并且增加自身有价值的国际视野的一种方式。政府资助的孔子学院现已设立在世界各大高校中,为外国人提供中文教学指导和文化交流项目。学院的数量现已达292所,到2025年计划增至1 000所。

图2 中国高等院校的国际学生分布情况

印度大学的国际化在这方面滞后于中国。2008年,大约有2万名国际学生在印度学习,大部分来自南亚、非洲和印度移民。很少的印度大学会为国际学生配备相应的设施和教职员工。因为印度的高等教育都用英文教学,所以有些政策制定者认为印度还是有巨大潜力的。然而,没有基础设施方面的大量投资,而且还缺乏更为明确的政策,印度的举措不大可能得到成功[13]。

作为区域性的高等教育强国,中国和印度各自的作用具有独特的意义。中国已经是其东北亚邻国的重要合作伙伴——比如接收了大约35 000名来自韩国的学生。印度,作为南亚最大的院校系统,已吸纳了很多留学生,而且还与斯里兰卡、尼泊尔、孟加拉和不丹等国开展交换项目。但是政治上的差异极大地阻碍了印度与巴基斯坦的合作。

其他国家视中国和印度为本国高等教育的主要市场。国外势力的卷入在两国的高等教育中已经显著存在了,并且其大规模扩张的可能性也是可以预见的。例如,通过各种形式的合作协定,有11 000名学生在中国学习,以期获得英国学位,而且有200多个英国机构在中国还有项目。美国的大学,譬如约翰·霍普金斯大学、密歇根大学及其他许多包括大量小型学院的大学,也同样活跃于中国。据估计,包括英国的大学在中国设立的两所正式分校在内,中国已与有超过1 000多家的外国机构有某种形式的合作项目[14]。在印度,至少有150所外国高校在此设有各种联合学位或其他形式的合作项目,其中来自美国的数量最大(有66家),第二来自英国(59家)[15]。绝大多数合作项目都提供专业项目。新闻报道指出,许多国家对到印度合作办学有很浓厚的兴趣,一旦立法能够跟上,那么合作办学和外国机构的参与有可能会显著增加。

自2003年以来,当中国开始通过颁布行政规章来规范其与外国人的合作办学时,印度还处在实施某些规则的过程之中。独立分支校园的作用、对机构的所有权、私营和营利机构的作用、对外国院校的质量认证、被授权的海外学位课程的作用以及其他复杂的事项都是颇受争议的。对两国而言,规则的制定和实施方面的复杂性源于中央和省级政府多样化的管辖权,以及政策制定者不断变化的观点。他们寻求在自己的领土内欢迎国际参与的同时,能够保持对在本国的外国机构和项目的控制[16]。

中印两国,由于他们广阔的国家领土、庞大的高等教育市场、中产阶级的兴起,以及巨大的学术潜力,使得国际学术团体对之产生了巨大的兴趣。中国和印度在高等教育中将起到重要的国际作用——主要是作为提供学生、学者的来源,以及作为高等教育“商业”的重要场所。这就要求这两个国家都要实施关于国际合作和参与透明政策与规则,以便保护他们自己的国家利益,保证教育质量,并且明确对潜在的海外合作伙伴的安排。

六、研究型大学

在任何院校系统的顶端都是研究型大学[17],他们往往会成为国际科学和学术网络的纽带,院校系统中大量研究成果的主要产出者,以及为社会中关键职位培养精英的教育者。像中国和印度这样的国家,拥有着日渐以知识为基础的大规模院校系统和复杂而先进的经济制度,将来有可能从能与世界顶级大学竞争并为国家院校系统以及迅速增长的经济服务的研究型大学中获利。这两个国家都认识到需要在院校系统的顶端建立研究型大学。

尽管中国正在往这个方向努力,但是中印两国均没有建成这种学术“发电站”。从上海交通大学以大学研究能力为衡量标准的世界大学学术排名来看,2008年,中国和印度均没有世界前100名的大学[18]。从以大学学术声誉和大学功能为衡量标准的泰晤士报高等教育排名来看,2008年中国有两所著名大学(北京大学和清华大学)居于世界前100所顶尖大学的行列之中,而印度则没有一所[19]。香港,作为中国的一部分,但却独立于中国的院校系统之外,其有几所大学能够跻身上述排行榜的前100名。然而,中印两国的教育系统都有进入到科研超级大国行列的抱负。

由于历史原因,中国和印度设立了独立于大学之外的专门科研机构。就中国的情况而言,科学院是前苏联学术组织的遗留物。而印度绝大多数的科研机构则源于独立前时期。中国科学院有优越的工作条件和比大学更高的声誉,并且吸引了大量的优秀人才。而印度科研机构的数目要少一些,而且也并不是处于核心地位。由中国科学院和中国社科院资助的有些研究所能够授予硕士和博士学位。比如,在中科院的各研究所中,现有3万多名研究生就读。印度也有与之类似的机构来授予学生以高级学位。一般而言,人们都认为,如果在同一个学术机构中既能够搞研究又能够教学会更好一些,中国的有些科研机构已经在着力于将自己与周边的大学联合起来。

中国有一个多元化的项目来建设世界一流的研究型大学,而且在中国的高等教育中,现在已经投入了200亿美元的购买力平价用于建设国内的精英型大学。其核心是几项战略性措施。从20世纪90年代开始,一系列专门化的大学已经开始合并,以形成许多学术机构的基础,而其实质是想重建早在苏联模式之前就已存在而且于20世纪50年代有所改变的综合性大学。中国最重大的努力包括获得中央政府支持的两项重大举措:1993年开始实施的“211工程”,该工程致力于重点建设100所大学和一批学科,并将其提升为以研究为中心的大学;1998年,在北京大学百年校庆时,国家提出了“985工程”,该工程目前致力于在中国建设40所“世界一流大学”。“985工程”以国家现存的所有以研究为导向的大学为基础,但是沿海各省份和北京的大学较有优势。中央政府为大学的基础设施建设出资,包括建设新校园、成立一系列跨学科中心以及进行其他方面的更新等,省以及其他政府机构再提供额外的资助。比如,上海市政府支持该市的四所“985”高校,在中央政府支持之外还提供了大量的资源给这些学校。在一些情况下,邻近的几所大学合并到一起并建设了新的校园,并强调以研究为使命。少部分由省级政府资助的不在上列的大学,也试图加入到研究型大学的行列中来。

中国的研究型大学效仿世界顶尖大学,而且主要是效仿美国的研究型大学。在这个方面,上海交通大学对世界一流大学的学术排名,就可产生于中国一所著名的研究型大学对于学术标杆分析的努力。“985工程”着重强调研究生课程、跨学科中心、教学课程及在某些情况下只用英语的学位课程、以及在被认可的国际学术刊物上的发表物,聘请具备国际水准的教员。当前中国教育部的政策无意于扩大“985”高校的数目,而是要增强现有“985”高校的实力。

这些改革对中国高等教育中的顶尖大学起到了深刻影响。这些资金的注入给学校带来了包括新校园在内的众多新设施。重组则强调跨学科的工作。在很多情况下,合并促成了卓越的跨学科中心的产生。新的组织结构强化了学术生产力和一种更有效的职业结构。一般而言,这种改革使得现有的院校系统多样化了,但同时也使得机构与部门之间出现了更大程度的不平等。与改革前相比,顶尖大学和中间大学及底层大学在质量、资助、使命及其他方面的差别更大了。

印度现在还没有世界一流的研究型大学[20]。只有很少的几所印度大学能够进入全球高校排名中,主要是印度理工学院,与其说是大学,还不如说是高质量的小型理工学院。虽然在印度全境431所大学中,只有很少几所大学拥有杰出的专注于研究的院系和学院,或者更明确地说,很少有哪所大学敢声称作为一所研究型大学它是完全卓越的。25所由中央政府支持的大学往往比230所邦立大学的质量要高。6所中央的大学和114所邦立大学都设有附属的学院——总计约20 667所[21]。被高度认可的印度理工学院和印度管理学院及其他几所专门的学院被视为是具备国际竞争力的。以印度理工学院为例,当前大约有30 000名学生——其中超过一半是本科生。但他们均是小规模的专业学院。尽管这些数字惊人,但他们的研究能力要受制于机构的规模和使命。

印度的传统大学是该国高等教育的致命要害。邦立大学主要表现出如下特点:地方性资金不足,政治干扰,经常在学术任命、有时在入学和考试方面的严重腐败现象,还有设施的不足以及管理不善[22]。监管附属学院的繁重负担削弱了绝大多数大学的精力和创造力。比如孟买大学,有364所附属学院,加尔各答大学有170所,德里大学有89所。尽管绝大多数学生就读于本科学院,但大学要分别为孟买、加尔各答以及德里的大量考试负责。这样,在过去的半个多世纪中,对传统大学的改革几乎都没有取得成功,而且也几乎没有建立类似于印度理工学院这样全新的学术机构这些事实就在情理之中了。事实是,除非能够改革和提升传统大学,否则印度高等教育将不会超越如印度理工学院以及其他一些相关的专业院校这样的优秀边缘。

虽然有很多官方的报告呼吁对大学及其附属学院进行改革,但是在过去的半个多世纪里,几乎无所成就。从1948~1949年的大学教育委员会(拉达克里希南委员会)开始,再到1964~1966年的教育委员会(克拉里委员会),他们都对高等教育改革提出了众多深思熟虑的建议,包括建议促进建设研究型大学,将学院从大学里“剥离”出来,以及其他许多建议。但由于缺乏政治意愿,根深蒂固的学术机制、时常出现的政治利益、分裂的政治体制、资源短缺等诸项因素结合在一起,从而导致了当前的僵局。

政府当前建设新大学的计划并不能解决改革的困惑。建立新的印度理工学院、中心型大学、技术学院及其他机构举措,也没有抓住现存大学的问题,而且也没有指出在现有组织或其他现行机构的基础上,该如何提升这些新大学。实际上,印度的传统大学中仍不可能出现对印度高等教育起到导引作用的优秀高校。比如,建立印度理工学院、印度管理学院和其他革新措施的改革者均忽视了传统的大学,并且他们还建立了一些并不能称之为大学的新机构。

中国已经在很好地进行世界一流研究型大学的建设,而且也对此投入了巨大的资源并提出了众多的计划。可当前仍然面临重大的挑战——包括建设有效的学术文化,学术自由及其他问题,但是中国已经取得了一个非常良好的开端。印度则距创建具有全球竞争力的研究型大学还很远。

七、学术职业与学术文化

任何一个中学后教育机构的中心都是学术职业。如果某个学术机构没有受过良好教育且尽职的教授,则没有哪个机构能够取得学术上的成功。在一定程度上,中国和印度由于他们院校系统的规模,使得他们在发展和维持能够提供指导和领导的教授职位方面面临着重大挑战。两国因高等院校的日益扩张而需要大量学者的情形空前绝后。想让绝大部分教学人员攻读博士学位将是很难实现的。为了让学术人员将工作尽力做到最好,并且使他们在行业内一直保持最好和最聪明的头脑,为他们创建并维持这些条件也是要考虑的问题。最后,建设一种能够推进贤能主义、诚实和学术自由的“学术文化”对于形成一种成功的院校系统也是必要的。

超过55万名的全职学术人员执教于印度的大学和学院,中国则有120万名。另外还有35万人兼职讲师工作于中国的高教领域,印度的该类人员则少得多,但其有上升趋势。学术成员中的大部分人主要担任本科教学工作,而且他们只有在极少数情况下会做研究。中印两国的绝大部分学术人员都没有博士学位,有些只有学士学位;在中国,尽管在该国的研究型大学里有70%的高校教师拥有博士学位,但是,扩展到整个高等教育系统,拥有博士学位的高校教师的比例只有9%;而印度则大约为35%。同样地,在以研究为导向的大学院系里这个比例则会稍高一些。那些专门从事本科教学的老师的教学负担往往会重一些。位于农村和欠发达地区的学院和大学的条件比城市教学机构的条件要差。另一方面,那些指导研究生,而且会被安排在较好大学中的研究型部门中的学术人员人数还占不到总人数的3%,他们的待遇和工作条件会相对更为优厚。在印度,只有在大学部门和专门的科研机构里工作的人才有可能去做研究。这些学术人员中,就算不是全部,也有绝大部分人拥有博士学位,而且很多都是从西方著名大学毕业的。

由于学术专业的规模、多样性及他们的学术职业的组织等原因,中国和印度都面临着一些特殊的问题。两国的院校系统都有着对大学进行高度官僚化管理,以及对学术进行极大束缚的悠久传统。在印度,其独立前,学术自由就受到限制,而且在管理教师、学生方面也官僚气十足[23]。中国则经历了大量的动乱,包括在动乱期间关闭整个院校系统的文化大革命,而且中国还会经常性出台一些影响学术职业变化的政策。

尽管印度能宣称其在该领域有一个更好的环境,但是学术自由仍是中印两国的中心问题。在印度,学术自由是贯穿于整个院校系统内的官方政策,但其问题在于要部分遵守这些政策中的规范。过分的行政权力、对宗教和民族的敏感性以及学术事务中的某些政治干预结合在一起,会影响着学术自由。尽管有以上这些束缚,但一般而言,学者还是能够不受约束地在学术期刊、杂志或者其他出版物上发表文章。对学术自由的妨碍更多只是一些特例。

尽管学术自由的状况在不断改善,但中国的情况与印度差别较大。在现有的许多领域中,仍存在非正式但已得到普遍承认的学术自由限制。在社会科学和某些人文学科领域,有些方面的研究和解释是存在“禁区”的。随着中国的大学力图在全球范围内进行竞争,学术自由越来越成为世界一流大学中必要的组成部分。

有效率的学术文化必须远离腐败。然而,在两国中均存在着一些腐败问题。在中国,最明显的学术腐败就是偶尔发生的剽窃和滥用,以及有时候的伪造数据。有报道称,在一些不太有名的大学中,在入学或评级方面也存在着贿赂。当被发现后,违法者大多会被羞辱并受到处罚。如果从报纸和互联网来看,在某种程度上,我们最起码可以判断这种腐败看起来在学术界已根深蒂固了。印度的此类问题更加广泛和常见,包括一些剽窃以及相关的不当行为。此外,学术管理员和教授有时候会在招生、伪造考试成绩,贩卖考题和答案及其他类型的渎职行为中收受贿赂。尽管学术腐败十分普遍,但在印度的某些地区和机构中却尤为严重。比如,在精英型的印度理工学院、印度管理学院及其他顶尖大学很少会出现此类情况,但是在其他邦,比如比哈尔和北方邦,此类问题则经常被报道。

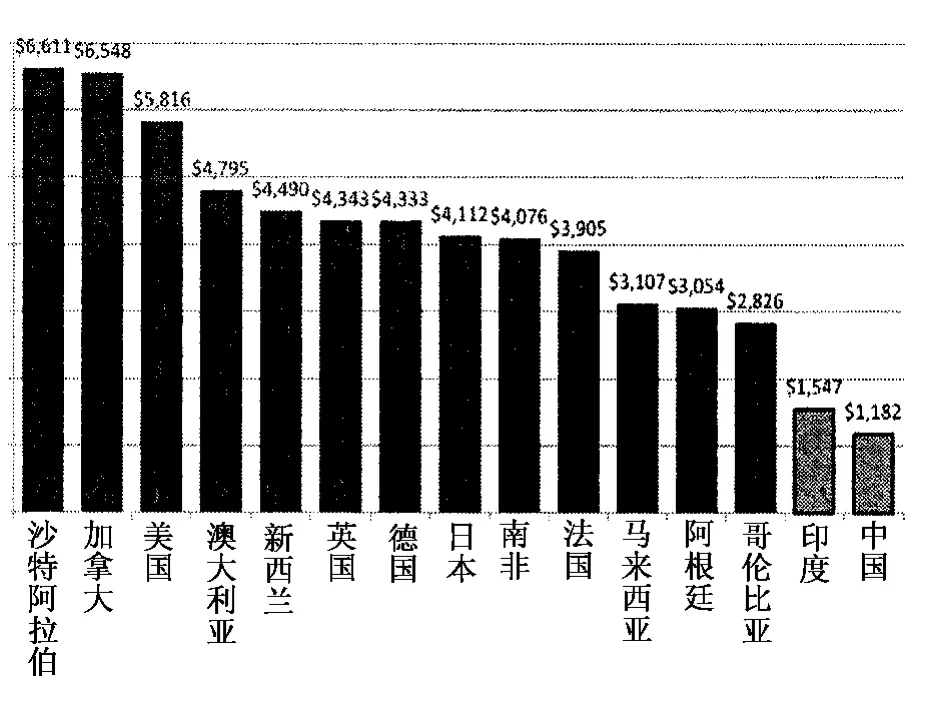

为了建设有效的院校系统,学术职业需要有充足的工资并享受良好的校园工作条件。以2008年的购买力平价为基础,最近的一项学术工资的国际调查表明,中国和印度学术职业工资水平在受调查的15国中处于最底端[24]。中国学者的平均工资为1182美元,印度的为1547美元,这相当于美国平均工资水平的25%,而且也远远低于绝大部分西欧国家的工资水平。但是中印两国的这种工资水平也足以保证学者们在各自的国家过上中产阶级的生活。进一步说,与其他很多国家不一样,绝大多数中国和印度学术人员都是全职的。很多人都可以通过额外津贴来增加收入。尽管印度国内生产总值比中国低,但是印度学者的工资水平明显高于他们的中国同行。而且,印度政府近期还宣布了一项大幅增加工资的计划。然而,国内学术人员的工资无论与国内接受同等教育的专业人员的工资相比,或是与发达国家同行的工资相比,都是不对等的,这就可能意味着很多具有很高素质的人是不会选择在高校工作的。很多时候,这个行业是留不住那些“最好和最聪明”的人的。

图3 部分国家高校教师的平均工资(美元,按2008年平价购买力)

为教授职位建设一种学术文化并提供充足的工资和工作条件是整个学术职业的关键,特别是对于处在学术等级顶端的高校来说是十分重要的。的确,建设有竞争力的研究型大学就要求有拥有合理的高薪和工作条件的教授职位,既然顶尖的学术人员也是全球劳动力市场的一部分,那么其标准也起码应当与全球标准基本相当。中国的顶尖大学在工资方面则有一个较为灵活的政策,这就能保证中国顶尖学术人员的工资会明显高于当地的一般标准,而且在有些情况下,还允许“明星”教授到海外兼职。印度则没有这类政策,这样就使得该国基本上没有可能将他们最优秀的学者吸引回国。

与许多其他国家一样,中印两国都有聘请自己的毕业生回来执教的惯例,但是这在建设高产且独立的学术文化方面产生了很多问题。大学自己的毕业生可能不是这些职位的最佳人选,并且他们已经在社会化的过程中认同了这所大学文化,这样他们就很难再进行创新性的工作。他们太容易适应现存的部门和人员等级。中国的顶尖大学已经认识到“近亲繁殖”所带来的问题了,并且也在采取措施来阻止这种行为的产生,但是绝大多数中国的院校系统仍在采用这种雇佣方式。学术“近亲繁殖”在印度也很常见[25]。附属于某所大学的本科学院一般都雇用从那所大学毕业的学生。在有些学院里,雇用教职申请者的人或机构期望从这些申请者中获得一些利益——这显然是一种腐败。

在中印两国的顶级高校及院校系统的其他部分中,均少量存在着一种有效的学术文化。但是,在雇用和晋升方面,如何将一种透明的、具有竞争性的学术文化融入到论功行赏方面,仍然是当前存在的一个挑战。与过于官僚化的控制、正式和非正式的学术自由限制、近亲繁殖及其他问题一样,小规模的腐败在有些机构中仍很常见。这些问题都有碍于世界一流学术文化的创建。

八、入学机会与均等的挑战

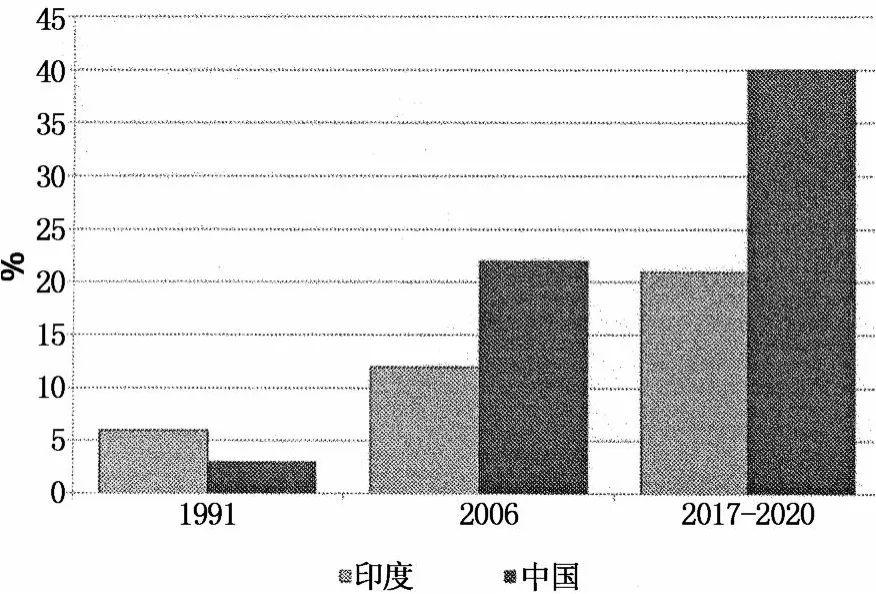

2007年,中国有超过13亿的人口,印度则为11亿[11]。两国高等教育共同面临的最大挑战之一就是为持续增加的适龄人口提供中学后教育的机会。与之相关的一个问题是给就学人口中的弱势群体学生提供公平的机会。现在印度高等教育仍处在精英教育阶段,只有10%的适龄人口能够进入高校学习[26]。在第十一个五年计划(2007~2012)期间,政府已经认识到要将入学率提高到15%,并且到2017年,当下一个五年计划结束时,国家的高等教育入学率要增加到21%。这次的扩张在印度历史上是最为巨大的一次,因此高校的数量和支出都需要急剧增长。中国目前高等教育的入学率已达到22%,逐步向大众化阶段靠拢。虽然这主要是基于中国人口的高基数,但是高等教育入学率在未来还会有显著的增张。教育部在2005年指出,中国高等教育入学率到2020年将达到40%。的确,在未来的二十年里,世界入学人数的最主要增长国家将是中印两国。

中印两国都认识到需要更多地聚焦于中学后教育,因此两国都采取了一系列类似的策略,在过去的十年中,两国的中学后教育都经历了急剧的扩张,而且在接下来的十年里他们都计划继续发展中学后教育。可见,这些策略是卓有成效的。私立高等教育将是满足需求的主要资源。尽管如先前提到的那样,两国关于私立高校运作的条件、营利性院校的角色及其他议题等方面都存在模棱两可的认识,但是中国和印度已允许继续扩张其私立高等教育。对印度而言“,无资助的”私立学院和大学是发展最快的部门。在中国,民办高校和公立大学的独立学院的结合也吸纳了更多的希望入学的学生。

图4 中国和印度高等教育入学率(1991年、2006年的毛入学率,政府规划的2017年或2020年入学率)

与入学机会问题不同,公平问题则涉及系统内受高等教育人数可能偏低群体的教育,这些群体包括由国家或地区、性别和社会经济不平等、城乡差别、伦理而决定的群体或其他少数民族。中国和印度的城乡差距都是很大的,这也影响着两国的入学和公平问题。在发展中国家,人们一般都居住在乡村地区。即便是在城市化现象都很显著的中印两国中,绝大多数人口也仍是农村的,农村地区的收入、文化程度、各层次教育的入学机会、预期寿命及确保生活质量的措施等方面都低于城市地区。获得高等教育入学机会更是很低,教育质量往往也比城市差得多。

相对于高等教育入学问题,高等教育公平问题在许多方面是一个更为艰难的挑战。综观历史,中国和印度的政府规划者一直都主要关注于公平。中国的很多顶尖大学都是地方配额的,这样来自全国各地的入学申请者都能获得入学机会。在过去的几十年里,解决入学问题一直被看作是最为重要的。与社会和经济的其他方面一样,富裕的沿海地区和广大内地之间的高等教育差异是巨大的。西部地区的高等教育入学率远低于沿海省份和大城市,大学的整体质量也是如此。关于中国少数民族的以及因性别和社会阶层等因素而形成的不同群体入学率的数据是很少的。从中华人民共和国的成立开始,中国通过鼓励提高西部地区入学率的方式对这些不公平的问题予以大量关注。在20世纪80年代,中国开始实施高校贷款项目以使得贫穷的学生能够有机会接受高等教育。然而,大量的不公平现象仍然存在。尽管数据不可得,但是中国某些地区入学率的持续增长,可能会产生更多的不公平问题。

印度高等教育中最有争议的问题包括出台一系列旨在提高部落群体、低种姓群体及贱民(印度种姓制度里,一种传统的“不可触碰的”或者低等的群体的自我定位)入学率和公平性的政策。与被称为“积极歧视”相关的印度政策现正逐步政治化,而且经常成为激烈讨论、法律争论和诉讼的对象。自1947年印度独立以来,“积极歧视”又被称为保留制度,贯穿于全印的公共雇佣系统及高等教育,这就意味着“贱民”及另外一些低种姓(以其他低种姓氏人)、部落群体的人口占据了进入学院及大学的一定比例,而且国家行政部门和其他部门也都会为他们保留一定的机会。这也意味着中学后的教育机构所雇佣、招收的总人数中,有一半左右的人来自于这些群体。虽然印度政府实施这种“积极歧视”已达几十年了,但人们仍然在对实施此政策的正当性及有效性进行大量的讨论。“积极歧视”政策在打算提升这些群体的地位方面被认为是无效的,而且在这个精英统治的社会里,该政策被视为是一种错误的社会政策[27]。与此同时,法院指令已经将这种保留制度的范围扩展到学术机构中了,比如印度理工学院,之前它并没有完全被包括进来。政府于2008年开始执行的一项决定是,印度理工学院这所之前被视为精英统治堡垒的学校,现在必须根据积极歧视政策的相关指令来聘请教授。总体而言,这项决定使得人们又重新开始对该政策进行讨论。

在世界上的许多地区,尽管政策在逐年创新,但是公平问题仍处在一个进退两难的境地中,入学机会也仍然是许多社会群体所关注的问题。对中印两国而言,其他国家也一样,入学机会在某种程度上是最容易解决的问题。允许私立高等教育扩张,制定各种各样的平权行动计划,增加偏远地区的中学后教育机构,为弱势群体学生提供经济资助及其他政策都已在不同程度上起着作用。但是不公平却仍然是高等教育系统的痼疾,中国和印度无一例外。因为中国和印度巨大的人口规模和众多地方性劣势的结合,所以,在规模上他们比其他面临类似问题的国家要面临更大的挑战。

九、私人供给

就全世界而言,私立高等教育正在成为中学后教育中发展最快的部分[28]。即使中国的私立高等教育部门在机构数量和招生人数方面都只占总量的较小部分,但中国和印度都有大量的私立高等教育部门。根据中国教育部2007年的统计,大约有430万名学生就学于私立中学后机构,其中160万名学生在私立大学,180万名学生在公立大学的二级学院,还有87万名学生在其他类型的院校里。此外,中国还有庞大的私立职业教育部门,其中大部分是没有资格授予学位的,小部分自称为大学,还有更小的一部分已经被教育部授权可以授予学位。有些新的私立学校是非盈利机构,而其他的均为企业、家族或者另外一些组织所有。尽管现在尚没有关于各类私立高校(包括那些未被授权提供学位的机构在内)的准确统计数据,但是私立高校的数量已远超过1 000所。允许设立私立高校是近些年才开始的,因此绝大多数私立高校都仅存在了十年或二十年。

在中国,独立学院也已经建立起来了。为了赚得额外的收入及满足当地对入学的需求,中国的有些大学设立了与其有联系的独立学院。在这些独立学院中,大多是由正规大学的教师进行授课。但这些独立学院提供的学位却是个问题。尽管实际的学位并非来自主办大学,但是很多学生还是期望能够被授予正规大学的学位。这些独立学院的学习条件也各不相同。有些独立学院的学生会与本部的学生一起上课,而还有一些独立学院的学生则在晚上上课。此外,这些独立学院的建筑也完全不同。

一般而言,私立高等教育部门是为满足人们对高等教育入学,以及一些他们感兴趣但现有的大学无法提供的职业课程的需要而发展起来的。关于从高等院校中盈利的规定并没有明晰,而且一些看上去很恰当的安排往往一点儿也不透明。政府机构试图维持私立部门的质量,并且对其进行财政控制。然而,现在规则变化了,而且私立机构的数目也在急剧增长,管理、财政透明度、质量保证方面也出现了问题。尽管如此,当少数一些私立大学为寻求与中国较好的大学竞争时,私立教育部门将会不断扩张,并且会日益变得更为多样化。然而,当前如果一个学生有机会在公立大学和私立大学之间进行选择,他或她肯定仍会选择公立大学,这不仅是因为学费问题(私立学校的费用远高于公立的),而且还因为声誉问题。很少有几所私立大学会与海外的教育机构合作。在未来的几十年里,当私立教育发展了,而且可能会与海外大学合作时,这种情况可能会有所改变,但是对私立部门来说,未来还是很不确定的。私立教育现在已经成为中国高等教育中的一道明显可见的景观,并且还可能会继续扩张以满足日益增长的入学需求。

印度私立高等教育的情况就更为复杂了[29]。总体来说,绝大多数印度本科生就读于私立学院;其中大约有95%的私立学院是由私人机构管理,比如宗教组织、文化机构、慈善组织及其他。然而,很多私立学院会从政府那里获得大量资助,这些学院被称为“被帮助的”机构。其他学院则可能没有从政府那里获得资助,这包括很多医学院(医学在印度是属本科教育)。但几乎所有的私立学院都附属于大学。

少部分私立大学获得了邦或者中央政府的认可来授予学位。这些机构没有从政府获得任何资助,它们主要依赖于学费,并且在某些情况下还依靠于慈善机构的资助。此外,有些专业化的私立中学后教育机构主要是商学院。其中有些能够授予学位,而其他的由于没有得到政府许可,所以只提供证书。这样的学校几乎均依靠学费来获得经费。

几家老资格的私立大学已经获得了相当大的威望。成立于20世纪初,并且于1964年升级为“被视为大学”的比拉技术科学技术学院,是印度的顶尖大学之一。1953年作为一所医学学校而建立起来的马尼帕尔大学(Manipal University),现在已经有24所学院和来自尼泊尔、马来西亚、迪拜及加勒比海沿岸等分支机构的8万名具有不同学科背景的学生。此外,由于当前印度现存大学质量偏低,所以印度的几家大公司受到激发也着手设立大学,其中有瑞莱斯实业(Reliance Industries)、马亨德拉(Mahindra and Mahindra)和韦丹塔(Vedanta)集团。

印度私立教育的成长是相当迅速的。当前,这些私立机构中的43%是未受资助的私立院校,而且在这些私立机构招收的学生中,有30%的学生就读于未受资助的私立院校[30]。尽管现在尚无法获得准确的统计数据,但这些机构大部分都是逐利的,或者是准逐利的,而且很多都是家族所有。

在印度,复杂且功能失调的规章制度反而有助于其私立教育的扩张。邦政府与中央机构都有权对学院和大学进行认证。比如,在2002年,印度的一个较落后的邦——恰蒂斯加尔邦(Chhattisgarh),突然通过了对私立大学认可的法律;在此之后,很快就出现了134个申请成为私立大学的机构,其中的97个获得了批准,而且这些申请的私立机构绝大部分都不位于该邦,而是在印度的其他地方。其他有些邦也认可了新的私立机构。当大学教育资助委员会发现了这样一种无政府的状况后,便开始插手设立新的规章。在经过一系列讨论后,印度最高法院于2004年认定大学教育资助委员会的权威可以高于邦政府。这个例子表明,印度高等教育政策的制定是很复杂的,而且也缺乏整体的方向性。这些新成立的私立高校往往存在着财政和道德沦丧的问题。执法标准宽松,规章制度不充分,就为收取高昂的、被称为“均摊费”(在预科阶段收取的昂贵费用)的入学费用,以及高出规章所允许的学费,招生、雇佣、授予学位及其他方面的腐败提供了机会。这些问题玷污了私立教育的名声。

中国和印度的私立高等教育正在扩张。现已成为两国高等教育系统的重要组成部分,而且由于公立大学根本无法提供充足的财政资源以满足日益增长的人口对入学的需求这样一个简单的原因,其扩张也将会继续下去。将来的情况有可能是,私立高校会继续活动在学术等级的底部,其本质上将大多是职业性的,而且,如经济学家所言,私立高校将来主要是“需求导向”的。为了给私立部门提供基本规则、为质量保证及财政监管提供必要的规程,两国在创建稳定且透明的规章制度方面都面临着严峻的挑战。有些问题,如盈利部门的地位,外国的私人供应商能否与当地私立大学和学院连接等,现在仍不能回答。中印两国目前虽然有几所具有较高质量的私立高校存在,但是那种类似于美国和日本的完全综合的私立研究型大学在中国或印度几乎没有。创建和维持这样的大学的费用太高。

九、未来

中国和印度已成为高等教育中的两大全球推动力[31]。随着中印两国达到高等教育的国际标准时,这两国中的学生数会占到全球学生增长数的一半以上。这将意味着学术职业会急速扩展,同时也需要更多的实验器材和设备、先进的电脑及其他基础设施等。有些需求可以在国内得到满足,但是中印也可能将眼光投向海外以满足自身的需求。由于两国现在都还没有足够的能力来培养硕士和博士,所以在高阶的研究生教育水平上将会进行部分的扩张。增加设施的费用是很高的,因此在接下来的几十年里,两国都需要为高等教育提供大量额外的财政支持。

高等教育的部分扩张将依赖于私立教育和远程教育的持续增长。这两国尚未将私立高等教育完全整合到高等教育系统中,或是为私立教育制定合理的规章制度和质量认证框架。现在两国对私立教育的态度仍然是模棱两可的。在未来的几年里,如果高等教育想要实现完全的扩张,就必须要将私立教育整合到主流中去。

中国和印度在全球高等教育中发挥了重大作用。两国有可能会继续输送大量的学生到海外深造,而且其输送的留学生人数可能会超过全球海外留学生人口的1/3。尽管两国可能会在国内为归国的留学毕业生提供更多、更好的工作机会,但是两国大部分的归国留学毕业生可能仍将选择留在国外。在过去的几十年里,两个国家中大约有80%的留学毕业生没有回国[32]。尽管学生回国率取决于国内的工资水平和工作条件,但总体来看这个比例仍可能会下降。尤其是中国,国内大学已经为海外留学毕业生创设了很多的机会。

两国可能会日益成为海外留学生的接收国。为了吸引国际学生,中国已经开始实施了一系列计划并且获得了很大的成功。只要高等院校能够得到改善,那么中国和印度两国的经济在世界经济体系中将会得到提升,而且他们将会被视为学术中心,同时海外留学生也将会被吸引来。中国最大的留学生群体估计会来自东亚和西南亚,而印度的则主要来自南亚。

中国和印度有可能转变为海外高等教育活动的主要市场。截至2009年,两国都在考虑一种关于海外教育提供者的理念并正在实施各类规章制度以允许外资参与进来。尽管为了与外国供应商合作,每个国家都需要制定对国家有利的政策架构,但是在国际参与中,教育的扩展要求和提升质量的努力将使双方都获益。这些议题是复杂的,而且关于服务贸易总协定的合理实施将会对国家政策产生怎样的影响也是尚未明确的[33]。

在未来的几十年里,中国和印度将会成为“科研超级大国”,并发展出世界一流的研究型大学来吗?在建立具备国际竞争力的研究型大学方面,中国是很有可能取得重大成功的。那些受“985工程”和“211工程”支持的大学取得了显著的进展。然而持续的发展需要稳定的支持。拥有少数全球竞争力的研究型大学并不能证明中国将成为一个研究超级大国,但是中国却有可能加入到主要的科研生产国家的行列中来。在未来的二十年里,如果现在的发展势头仍继续下去的话,那么中国的顶尖大学将有可能成为世界上重要的科研机构。印度取得这种类型成功的可能性则小得多。它当前的顶尖大学,如印度理工学院及其他为数不多的几所机构,他们都太小、太过于专门化,这样他们就不可能成为世界一流的研究型大学,而且现行的计划也并不能表明印度正在形成一种现实的策略。尽管印度以英语作为主要的学术语言,而且印度现在也有很多受过良好训练的、十分聪明的优秀学者及科学家,但是这个国家看起来不可能在未来的几十年里拥有具备国际竞争力的研究型大学。

随着中印两国中大量具备高素质的研究者和学者到海外工作,两国都表现出了更好利用海外学术资源的迹象。这个关键群体能够被动员去协助本国的学术发展,并且与国际学术团体建立联系。

虽然可以肯定的是,中国和印度院校系统的规模位居世界的最前列,但是他们是否具有全球竞争实力却是难以确定的。正如已提到的那样,中国在发展其顶尖大学方面已取得了极大的进展,印度也通过印度理工学院及其他几所学院发展的实例表明,它也是有可能进一步发展迈上新台阶的。然而,要达到系统自身整体的卓越和效率还需要对其进行改进。质量问题及其他相关问题,如毕业生的质量是否符合劳动力市场的要求等,仍是需要讨论的。一般而言,在急剧扩张的院校系统中,院校系统的整体标准往往会下滑。中国和印度也不可能避免这种现象。中国和印度将来起码不可能在高等教育学术质量方面进行完全的改革。一个有效的质量保障制度能帮助确定标准,但是现在中印两国均没有这样一种能够进行全面监管的恰当制度。院校系统将变得越来越分层化,小部分研究型大学居于顶端,选拔性较弱的大多数学院和大学会居于底部。

当中印两国建立了更为成熟的经济体制,并需要更多具有高学历的职员和研究者时,中印两国就需要为了未来经济的发展建立一种包括许多世界一流大学在内的复杂而多样化的高等教育系统。在未来,学生人数和院校数量的扩张是可以预见的。质量上的改善也是有可能的,但并不确定。很明显,中国和印度的高等教育质量将不仅对这两个重要国家自身,而且对全球高等教育系统都将产生重大影响。

(作者对中国上海交通大学的刘念才和吴燕,印度加尔各答孟加拉邦政府的 Pawan Agarwal,印度孟买塔塔社会科学研究院的N.Jayaram的帮助,以及Edith Hoshino的编辑工作谨致谢忱。)

[1]Agarwal,P.Indian Higher Education:Envisioning the Future,Sage,New Delhi.Organization for Economic Cooperation and Development(OECD)(2007b),Thematic Review of T ertiary Education:China.OECD,Paris,2009.

[2]Jha,A.Abysmal Global Ranking of India’s Best University Education World(February),2009:64–72.Surowiecki,J.India’s Skills Famine.New Y orker,2007,16:54.

[3]Ben-David,J.and A.Zloczower.Universities and Academic System in Modern Societies.European Journal of Sociology,1962,3(1):41-82.

[4]Hayhoe,R.China’s Universities,1895-1995:A Century of Cultural Conflict.Comparative Education Research Centre,University of Hong Kong,Hong Kong,1999.

[5]Basu,A.The Growth of Education and Political Development in India,1898-1920.Oxford University Press,Delhi,1974.

[6]Agarwal,P.Indian Higher Education:Envisioning the Future,Sage,New Delhi,2009.

[7]Kaul,J.N.Higher Education in India,1951-1971:Two Decades of Planned Drift.Indian Institute of Advanced Study,Simla,1974.

[8]Min,W.Chinese Higher Education:The Legacy of the Past and the Context of the Future.in P.G.Altbach and T.Umkoahi(eds.),Asian Universities:Historical Perspectives and Contemporary Challenges.Baltimore,MD:Johns Hopkins University Press,2004:53-84.

[9]Jayaram,N.Higher Education in India:Massification and Change,”in P.G.Altbach and T.Umkoahi(eds.),Asian Universities:Historical Perspectives and Contemporary Challenges.Baltimore,MD:Johns Hopkins University Press,2004:85-114.

[10]Hindu.Manmohan:We are Destined to Become Knowledge Superpower.20 December,2008.

[11]World Bank.World Development Indicators Database,revised 10 September 2008,http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/POP.pdf,2008.

[12]Agarwal,P.India in the Context of International Student Circulation:Status and Prospects.in H.de Wit et al.(eds.),The Dynamics of International Student Circulation in a G lobal Context,Sense,Rotterdam,2008:83-112.

[13]Agarwal,P.Higher Education Services and Trade Liberalization,in R.Chanda(ed.),Trade in Services and India:Prospects and Strategies.Wiley-India,New Delhi,2006:299-358.

[14]Fazackerley,A.British Universities in China.Agora:the Forumfor Culture and Education,London,2007.

[15]Helms,R.M.Transnational Education in China:Key Challenges Critical Issues and Strategies for Success,Observatory on Borderless Higher Education,London,2008.

[16]Helms,R.M.Transnational Education in China:Key Challenges Critical Issues and Strategies for Success,Observatory on Borderless Higher Education,London.Agarwal,P.(2008),“India in the Context of International Student Circulation:Status and Prospects,”in H.de Wit et al.(eds.),The Dynamics of International Student Circulation in a G lobal Context,Sense,Rotterdam,2008:83-112.

[17]Altbach,P.G.andJ.Balán(eds.)World Class Worldwide:Transforming Research Universities in Asia and Latin America,Johns Hopkins University Press,Baltimore,2007.

[18]Shanghai Jiao T ong University Institute of Higher Education(SJ TUIHE).Academic Ranking of World Universities,http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm,2008.

[19]Times Higher Education.World University Rankings,The Times Higher Education Supplement,www.thes.co.uk,2008.

[20]Jayaram,N.Beyond Retailing Knowledge:Prospectsfor Research-Oriented Universities in India.in P.G.Altbach andJ.Balán(eds.),World Class Worldwide:Transforming Research Universities in Asia and Latin America,Johns Hopkins University Press,Baltimore,2007:70-94.

[21]Ministry of Human Resource Development,India.India:UNESCO Country Report.Ministry of Human Resource Development,New Delhi,2009.

[22]Indiresan,P.V.in P.G.Altbach andJ.Balán(eds.),World Class Worldwide:Transforming Research Universitiesin Asia and Latin A-merica,Johns Hopkins University Press,Baltimore,2007:95-121.

[23]Basu,A.The Growth of Education and Political Development in India,1898-1920.Oxford University Press,Delhi,1974.

[24]Rumbley,L.E.,I.F.Pacheco,and P.G.Altbach.International Comparison of Academic Salaries:An Exploratory Study.Boston College Center for International Higher Education,Chestnut Hill,MA,2008.

[25]Jayaram,N.The Fall of the Guru:The Decline of the Academic Profession in India.in P.G.Altbach(ed.),The Decline of the Guru:The Academic Profession in Developing and Middle-Income Countries.Palgrave-Macmillan,New Y ork,2003:199-230.

[26]Trow,M.Reflections on the Transition from Elite to Mass to Universal Access:Forms and Phases of Higher Education in Modern Societies since World War II.in J.J.F.Forest and P.G.Altbach(eds.),InternationalHandbook ofHigher Education,Vol.1.Springer,Dordrecht,2006:329–346.

[27]Mahajan,N.The Creamof India’s Colleges Turns Sour.Far Eastern Economic Review,January-February,2007:62-65.

[28]Altbach,P.G.The Private Higher Education Revolution:An Introduction.in P.G.Altbach and D.C.Levy,Private Higher Education:A Global Revolution,1-13.Sense Publishers,Rotterdam,the Netherlands,2005.

[29]Gupta,A.,D.C.Levy,and K.B.Powar(eds.).Private Higher Education:Global Trends and Indian Perspectives.Shipra,Delhi,2008.

[30]Agarwal,P.Indian Higher Education:Envisioning the Future,Sage,New Delhi,2009:70.

[31]Altbach,P.G.Fostering Asia’sBrightest.Far Eastern Economic Review,January-February,2007:53-57.

[32]Agarwal,P.Indian Higher Education:Envisioning the Future,Sage,New Delhi,2009.

[33]Organization for Economic Cooperation and Development(OECD).Cross-border T ertiary Education:A Way T owards Capacity Development.OECD,Paris,(2007a).

(责任编辑 李震声)

The Giants Awake:The Present and Future of Higher Education Systems in China and India

Philip G.Altbach Translated by QIN Wen-zhen

(Center for International Higher Education,Boston College,MA 02167,USA;People’s Education Press,Beijing 100081,China)

China and India together account for almost 25 percent of the world’s postsecondary student population.Most of the enrolment growth in the coming several decades will be in developing countries,and China and India will contribute a significant proportion of that expansion since China currently educates about 20 percent and India 10 percent of the age cohort.Both countries are expanding while at the same time seeking to improve the quality of higher education.Challenges of funding,educating qualified academics,and building a sustainable academic culture are significant.An emerging private higher education sector and developing masters and doctoral programs are additional pressures.Internationalization is a key factor as well as both countries seek to expand their global profile and develop strategies for international programs.As two of the world’s fastest growing economies,higher education development is central to future economic growth.

massification of higher education;research universities;internationalization

G649

A

1672-0717(2010)04-0003-15

2010-05-27

菲利普·G·阿特巴赫 (1941-),男,美国波士顿学院国际高等教育研究中心主任,莫南高等教育教授,博士,主要从事比较高等教育、高等教育政策研究。