文艺科学刍议

苗东升

(中国人民大学 哲学院,北京 100872)

文艺科学刍议

苗东升

(中国人民大学 哲学院,北京 100872)

文章建议把钱学森现代科学技术体系中的一个大部门“文艺理论”改称为“文艺科学”,并论证这样做的合理性。

信息;诗词;虚拟现实;文艺科学

一、问题的提出

把“文艺理论”改称为“文艺科学”有其合理性,理由如下:1.钱学森体系中的10大部门均为“××科学”,唯有关于文学艺术的部门称为理论而非科学,不合理。2.梳理文艺科学应有的层次结构,说明它的应用技术和应用科学层次已接近可以建立,基础理论原则上也能够建立。3.按照信息原理把文学艺术的本质界定为:以造美和审美为准则,以语言文字为主要手段,给人类精神生活创造一种既源于现实生活又高于现实生活的虚拟现实的家园。4.从信息编码角度把古典诗词划分为两类,一类是纯粹的写景、叙事、说史,直接用语言编码表达的是对象客体的存在状态、关系和运动的信息,与科学作品类同,不同的是科技意在求真、明理,诗词意在抒情、审美,但必须寓情于景,用信息论解释为什么能够寓情于景,却不可能寓景于情;另一类诗词直接刻画的是某种客观的信息运作过程,通过对三首古诗的分析,说明创作和赏析刻画信息运作的诗词需要作者和读者对信息原理有更深刻、更全面的理解。

二、文艺活动的科学技术化

文艺和科技是人类文化活动的两种不同形式,尽管音乐、绘画、雕塑、戏曲从它们诞生的古代起就离不开一定的技术,但指导创作、表演、赏析它们的理论原则和思维方式显著不同于科学技术,小说尤其诗词创作更无须使用真正的技术。另一方面,不论诉诸直观经验的古代科学,还是高度发达的现代科学,都没有提供能够有效解释文艺活动本质特征和基本规律的概念和原理,像质量、能量、加速度、电压、基因之类科学概念,牛顿力学、相对论、量子论的基本原理,都无法引入文艺理论。所以,国内外文论界主流直到现在仍然认为他们搞的不是科学,而是学科,反对讲文艺研究的科学化。

不过,科学技术整体上作为系统也是历史地演化着的,呈现出不同的历史形态。欧洲文艺复兴开启了从古代科学向还原论科学(也可称为简单性科学)的转型演化,20世纪中期以来出现了新的科学转型演化,正在从简单性科学过渡到复杂性科学。系统科学、信息科学、非线性科学、生态科学、环境科学、认知科学、思维科学,总之是复杂性科学的兴起,以及相应技术的出现,迅速拉近文艺与科技的距离。随着人类社会各个领域的科学化、技术化,即文学艺术描述对象(生活原型)的科学化、技术化,文艺创作和赏析也在科学化、技术化,研究它的文艺理论必然要科学化。这是人类文化发展不以人的主观意志为转移的客观趋势,文论界应该跟上这一趋势,给出理论说明。

人类社会发展的一大趋势是,一方面文艺创作和赏析越来越多地依赖科学技术;另一方面是科学研究越来越需要文艺素养。不仅信息高新技术日益进入传统的文艺活动形式,而且不断创造出许多须臾不可离开现代技术的文艺表现新形式。钱学森指出:“应该以敏锐的眼光,发现一切可以为文艺活动服务的新高技术,并研究如何利用它来发展社会主义中国的文艺,繁荣新中国的文艺。”[1]P8-250,2-138所以,他极力倡导研究科学技术发展所能提供的新的文艺手段,探讨新的文艺形式,并从简单性科学向复杂性科学的转型演化初步提供了能有效解释文艺现象的概念,如系统、信息、结构、层次、环境、反馈、非线性、不确定性、复杂性等;诸多原理,如系统环境互塑原理、有序性原理、自组织原理、信息不守恒原理等。越来越多的文艺活动离不开高新技术,文学艺术活动的规律可以用科学概念和原理来解释,这意味着文学艺术整体上正在科学化、技术化。它必然要在理论上获得自己的表现形式。

现在,越来越多的人在关注这种情况,对文艺的本质和发展方向提出新见解。最激进的可能是钱学森,他认为文艺理论也属于科学技术,是他所构筑的现代科学技术体系中与自然科学等平起平坐的11大部门之一[2]。这应该是文艺理论发展史上革命性的新观点,许多人一时难以接受。或许是顾忌到这一点,钱翁不称这个部门为文艺科学,仍然称为文艺理论。这多少有些保守,因为既然讲的是科学技术体系,11大部门中的10个都称为科学,唯独此一部门不称科学,这在逻辑上不合理,难免遭人诟病。

文学艺术是现实世界的一种特殊观念形态反映,随着高新技术不断进入普通人的生活领域,描述它的文艺作品,特别是描述科技人员生活、军事建设信息化之类作品,如果没有足够的科学技术知识,是写不出来也写不好的。另一方面,“文学艺术的表现总是用物质的手段的,所以科学技术的发展必然影响这些物质的手段,也就必然影响文学艺术。”[1]戏剧、影视、动漫之类文艺创作对科学技术的依赖不必说,就是描述信息化社会的小说与曹雪芹写《红楼梦》相比,在创作思想和方法技巧上也有显著差别。论述这类新文艺形式的文艺理论必定具有科学的品格,终将演变为新的科学分支。

三、文艺科学的体系结构

文艺科学如果存在,它必定也是一种知识系统,具有各部门共有的结构模式。在钱学森现代科学技术体系中,从纵向看,每一大部门都具有三个层次(基础科学、技术科学、应用技术)和一架桥梁(哲学分论),亦可说四个层次。文艺科学是否如此呢?事实上,当下的文艺活动越来越多地依赖于科学技术,特别是影视、舞蹈、戏剧、动漫等,大量高新技术进入文艺产品的创造制作,需要有相应的应用技术,包括文艺系统工程,这种工程技术实际上也正在形成中。北京奥运会开幕式就是一项复杂的文艺工程,它的组织管理需要一整套程序、方法、知识,就属于文艺科学中的应用技术。有了文艺活动的应用技术,必然要求建立指导这种工程技术的科学理论,同时也就会积累这方面的实践经验,用科学方法加以理论概括,就可以建立文艺科学这一大部门的技术科学,或称应用理论。现代高新技术的特点之一是强烈依赖于科学理论,常常是先有科学理论的出现,后有新技术的发明,使用新技术必须掌握必要的科学理论。这也适用于未来的文学艺术领域。所以,随着复杂性科学的发展,文艺科学这两个层次的建立应该说已不遥远。

问题在于有没有关于文学艺术的基础科学理论。中国传统文化的文论、诗论、词论、画论、戏剧论等原本相当发达,包含大量属于基础理论层次的思想、概念、原理,由于没有适用的科学理论工具加以提炼、改造,它们要么融化在哲学思辨中,要么属于经验之谈,因而不属于科学范畴。引入复杂性科学的成果,厘清基础科学和哲学的界限,把哲学思辨性的知识归属于文学艺术通向辩证唯物主义的桥梁(即钱学森所说的美学),用复杂性科学给那些非哲学的既有概念和原理以现代科学的解释,再吸收西方文论的有益成分,文艺科学的基础理论也是可以建立起来的。至于桥梁层次的哲学分论,现有的美学已相当发达,把非哲学的内容分划出去,应用马克思主义哲学加以提炼,也是可以建立的。

作为现代科学技术体系中的一大部门,文艺科学还应该有纵向的分系统,即分支学科的划分。其根据是文艺表现形式的分类。钱学森探讨过这个问题,他提到的主要分支有:小说杂文,诗词歌赋,音乐,美术,书法,综合艺术(戏剧、电影等),技术美术(包括服饰、烹饪的美术或艺术)等[2]P163。每一部类都应该也能够建立起各自特有的三个层次,在“一般美学”(钱学森用语)下,还有不同的部门美学。有关文学艺术的、具有如此体系结构的知识领域,称之为文艺科学是顺理成章的。

国际上也有文学研究科学化的趋势。1.试图用认知科学解释人的艺术体验,阐释诗歌创作和赏析的内在机理,称为认知诗学[3]。2.为使研究成果可检验、可证伪,有的大学成立了文学实验室[3]。3.用进化观点解读小说,研究进化论“如何塑造和影响文学作品”,称为达尔文文学研究[4]。4.“探索阅读、创作和加工小说的生物学过程”,称为神经文学评论[4]。当然,他们欲使文学研究与科学完全交融的提法有过分武断之嫌,带着明显的机械论,受到抨击是必然的。复杂性科学不可能像简单性科学那样检验和证伪,文学艺术尤其如此。但作为一个科学部门,使文学艺术的理论研究具有一定程度的可检验性和可证伪性,也就是科学性,这既是必要的,也是可能的。正确的态度是,既要注意把握文艺科学不同于自然科学的特殊性,又不可由此而否定这门新科学的存在。

四、从信息观点看文学艺术

要建立关于文学艺术的科学知识体系,特别是它的基础理论,必须科学地阐明文学艺术的本质是什么?这只能是复杂性科学的任务,文章只就信息科学做点讨论。信息科学的发展,虚拟现实概念和技术的出现,终于使人们认识到:与人类社会的其它活动方式不同,一切文艺创作都是在使用语言(自然语言和符号语言)给人类精神生活创造一种虚拟现实的家园,使人能够在这种来源于现实生活、又高于现实生活的虚拟环境中获得难以在现场生活中得到的感官刺激及其内蕴的美感,以抒情明志、陶冶心性。讲故事、写小说、编剧本显然如此,今天的舞台表演、影视、动漫等又利用信息高新技术把用语言编码表达的虚拟现实再加载于物质载体上,能够更逼真地模拟真实的感性生活,让人有身临其境的现场感、沉浸感,更充分地显示出文学艺术虚拟现实的功能。

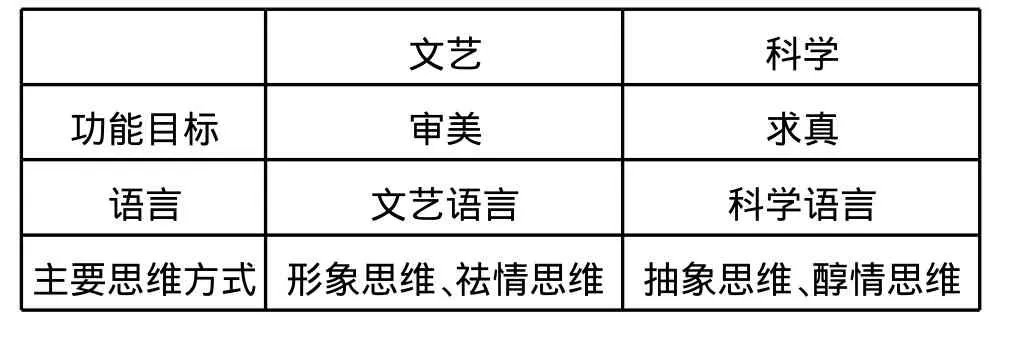

作为一种信息运作过程,文学艺术创作与撰写科技著作有共同性:都是获取信息、加工处理信息、编码表达信息的操作,研读科技著作、赏析文艺作品都是从语言、文字、符号等载体中解读信息,即译码操作。二者也有原则的不同:撰写和研读科技学术著作的信息运作所使用的是科学语言,遵循的主要是抽象思维、祛情思维,力求清除一切主观的、感情的因素,完全客观地、逻辑地刻画对象;而文艺作品是艺术地刻画对象,使用的是艺术语言,遵循的主要是形象思维、有情思维,力求把情感之火烧旺,以便醇化情感[5]。两种信息运作的差别可以简要归纳为下表。

文艺科学功能目标审美求真语言文艺语言科学语言主要思维方式形象思维、祛情思维抽象思维、醇情思维

诗词是最远离技术的文学艺术形式,只能使用自然语言和文字符号来表达,不能像小说、剧本那样铺陈,更不能像戏剧、影视那样利用道具、布景等物质手段来虚拟现实。但其创作和赏析原则上也是一种虚拟现实,故诗学理论的科学化离不开信息科学。信息科学既提供了解读中国古代诗词文本、发掘诗意的新视角,也提供了阐释中国古代诗论、词论的新视角。我们拟从这个角度对诗词这种文艺形式略加分析。

做诗的目的是抒情、明志、达意,创作是编码,阅读是解码。必须把情(情、志、意)的信息加载于语言文字这样的符号载体上,但不能直接用语言文字去说写情、志、意,用语言文字直接说写的是景(物、事、人)的信息,即所谓寓情于景、因情造景。其基本规则可用梅尧臣的两句名言来概括:“状难写之景如在眼前,含不尽之情见于言外。”真实的景是客观存在,可以视、听、触、嗅、闻,要把它用语言文字编码表达出来,而且表达得如在眼前(如闻其声,如见其色,如触其体,如嗅其味,如尝其味),还要蕴含那说不尽而又不可视、听、触、嗅、尝之情,并且让人有身临其境的感受,这就是在虚拟现实。这种信息运作的规律、准则、原理一定大不同于目前的科学理论和虚拟现实技术,目前所知甚少,但信息科学、系统科学、思维科学等的发展让我们寄以希望。

从信息编码角度看,诗词可以粗略地分为两类。一类是纯粹的写景、叙事、说史,直接用语言编码表达的是对象客体的存在状态、关系和运动的信息。如韦应物的《滁州西涧》,作者没有试图解读鸟鸣传递的信息,只是在选择、锤炼语言文字载体以描述幽草、溪涧、树木、鹂鸣、春潮、下雨等自然景致,还有渡口、小舟、无人等人文景致,这些都是客观存在物的信息。诗中无一字说到情、志、意,由于诗中的“物皆著我之色彩”[6]P2,故一切景语都是情语,作者闲适恬淡、热爱自然生态的心境和情趣也就以景语为载体表达出来了。这就是诗学家所谓寓情于景,把情感的信息寓于景物的信息。可见,为何能够寓情于景,如何寓情于景,有什么规律,用什么方法最有效,是文艺科学基础理论和应用研究的重要课题。

我们能够说寓情于景,却不能说寓景于情,原因何在?这可以用信息原理来说明[7]。信息的本质特征在于它既是非物质的,又须臾不可离开物质载体,不存在没有物质载体的裸信息,一切形式的信息运作都是通过运作信息载体而进行的:获取信息所获取的是携带信息的载体,处理信息所处理的是携带信息的载体,存取信息所存取的是携带信息的载体,等等。信息又有层次性,不同层次的信息有不同的载体。凡信息载体都有物质性,但不同载体的物质性有强弱之分。有的载体可以加载于另一种载体上,物质性强的信息载体可以载荷物质性弱的信息载体,反之则不可。如纸张可以载荷文字,文字可以载荷思想,反之不行。与客观信息不同,知识是意识化了的信息。从知识形态看,不同的信息离开物质实践的远近不同,距离物质实践近的信息可以载荷距离物质实践远的信息,反之不行。情的信息离物质实践远,景的信息离物质实践近,故情的信息可以由景的信息来载荷,反之不行。非严格地说,这里涉及的信息论原理即杨伟国所所谓“一种信息可以是另一种信息的载体”,不妨称为杨氏命题[8]。用之于文学艺术,应该说关于景的信息可以是关于情的信息的载体,反之则不然。这种非对称性、不可逆性反映了信息的特殊本质。

五、信息论解读诗词举例

从信息编码角度看,有一类诗词所描述的对象本身就是现实世界中某种信息运作过程,如信息交流(对话)、信息存取(记忆)、信息消除、忆旧、做梦等。与前一类相比,创作和赏析这类诗词需要作者和读者对信息的奇异特性有更深刻全面的领悟,建立相应的科学理论需要对信息科学、思维科学、系统科学等有更深入全面的理解。任何诗词若从信息运作角度解读都或多或少能够获得一些新的理解,而某些诗词的特殊意蕴只有从信息运作角度解读才能发掘出来。我们就三首古诗对此做点讨论。

刘季孙(宋)的七绝《题饶州酒务厅屏》云:

呢喃燕子语梁间,底事来惊梦里闲。

说与旁人浑不解,杖藜携酒看芝山。

诗作写的是梁间燕子对话引发诗人的童心,所涉及的科学问题是不同主体之间的可通信性。通信须借助语言,用语言编码和译码,有共同语言才能够彼此通信。两个燕子唧唧喳喳地交流信息,语音婉转,卿卿我我,令浪漫的诗人心动,误以为燕子欲与自己对话,不仅原谅了燕子的叨扰,而且顿生兴致,想听听燕子说明有什么事非要把自己从悠闲的梦境中唤醒。然而,由于语言(符号载体)不同,听了半天恁是听不懂,颇为扫兴,却又怪不得燕子,只得移情别恋于芝山。人在孩提吮期都有跟动植物通信的强烈愿望,诗人骚客尤其乐于从鸟语花香中解读出特有的美感信息,以寄托自己的情思。不能解码原本是无奈的,但不解有不解的诗意,无奈也有无奈之美。诗人抓住这一点,写出这首千年传诵的小诗。

信息既可以产生,也可以消失;既需要保存,也需要消除。渴望保存的信息常常易于消失,亟待消除的信息常常无法消除。这类事情在现实生活中比比皆是,都可能引发诗人的兴致,发掘出其中令人陶醉的美感信息,留下不朽的诗篇。苏东坡可能是古今诗人中对信息本质和奇异特性领悟最深最广的人,这体现在他的许多诗作中。信息的特性之一是,载体存在信息就存在,载体消失信息必消失;保存信息就得保存载体,消除信息就得消除载体。许多诗人都体认到这层关系,从中觅得别有韵味的诗情画意。体认最深、写得最生动有趣的或许是苏轼的七律《花影》,诗云:

重重叠叠上瑶台,几度呼童扫不开。

才被太阳收拾去,却教明月送将来。

多半是出于惜花的情怀,不愿意擅鲜花被人践踏,诗人吩咐童子扫除瑶台上重重叠叠的落花。说来奇怪,一次又一次地呼唤童子清扫,却总是扫不开,直到太阳落山总算消失了,但随着月亮升空又见重重叠叠,还是扫不开。诗人深感困惑,困惑引发了诗兴。什么原因呢?苏子突然意识到,问题出在自己误将花影当成落花了。落花是物质实体,能够用扫帚扫除掉,花影只是花的信息,惟有消除传送它的载体——光线,才能消除花影这种信息。一时糊涂的诗人却硬要童子用帚扫清扫,而且一而再再而三。但扫除地面的操作只能清除花瓣之类物质实体,不能清除光线这种信息载体。白天的花影是花的信息,载体是日光;晚上的花影还是花的信息,载体是月光:光线作为载体是不能用扫帚消除的。随着太阳落山,日光这种载体消失了,花影终于“被太阳苏拾去”;但她很快“又教明月送将来”。想清楚个中缘由的诗人从这里觅得常人难以获取的美感信息,诗兴大发,写出这首脍炙人口的好诗来。诗人那因此而怡然自得、悠然自得的心情也跃然纸上。“收拾去”和“送将来”两个词组用得好,既表达了光线流动这种物理特性,也表达了信息的可传送性,而且把日、月人格化,增加了艺术感染力。

诗仙李白对信息奇异性的领悟也出奇地深广。浪漫主义情怀和过人的思想敏锐使他一生都深感寂寞、孤独,如何寻觅对话伙伴,通过交流信息来排除胸中块垒,对李白的精神生活至关重要。他的名篇《月下独酌》就需要从信息交流的角度解读。独自一人在花间饮酒,效果远不如跟知心亲友对饮漫谈,故急需寻找伴侣来诉说衷肠。然而“花间一壶酒,独酌无相亲”,实在令他无法忍受。如何解决这个难题?李白不愧是酒中仙,竟然突发奇想,“举杯邀明月,对影成三人。”交流的伙伴算是有了,而且有月和影两个;但他们偏偏“不解饮”,跟自己没有通过喝酒和对话交情感流的可通信性,举杯相属、借酒消愁的指望依然落空。但李白并不想放弃,他在开动脑筋,创造交流方式,以求“暂伴月将影,行乐须及春”。采用何种通信方式,用什么样的符号编码,才能使自己能够与月和影交流信息呢?李白就是李白,他发现月和影虽然不能用语言文字这种符号载体交流信息,也不会寓情于酒,却有可能用肌体语言来进行,聊胜于无呀!毛诗序早已指出,言语文字不足以抒情达意时,人可以喉歌之,手舞之,足蹈之。肌体语言有时更能够发挥特殊的信息沟通作用,能够从伴侣那里得到更大的感动,自己的心情也更能够被月、影解读。想到这一层,李白便主动对两个伙伴放歌和舞蹈。果不其然,月解歌声影解舞:“我歌月徘徊,我舞影零乱”,月以徘徊的动作、影以零乱的舞步回应李白,三方进入奇妙的狂欢中。月和影的信息回馈既不是军人式的步伐整齐,也不像舞蹈家那样翩跹优美,而是“徘徊”、“零乱”,而且李白醉意越浓,月和影的回应越放荡不羁、真率自然,这更能满足浪漫主义诗人的心理需求,犹如当今影视中常见的夜总会群魔狂舞。通过这种方式,李白尽情地倾泻满腹牢骚,直到酩酊大醉。还有一个好处是,这样的伙伴不会因李白放荡不羁而计较他的失礼,而是彼此尽情地“醒时同交欢,醉后各分散”。人可能违约、分手,有情可能变为无情;然而影固随身,如臂使指,按期相会,诚信有加,足可相期。正因为如此,尽管明知月和影没有情思,李白仍然愿意和他们交往下去。这样一来,月和影就可能从“暂伴”变为终身相伴,让李白能够经常向他们倾诉自己的情感。所以,尽管是“无情游”,仍然值得“永结”,值得“相期邈云汉”。诗人描绘的这场朋友聚会是典型的虚拟现实,却极其美好动人,不仅满足了李白生前的精神需求,而且一千多年来感动了无数读者,还将一直感动下去。

[1]钱学森.钱学森书信[M].北京:国防工业出版社,2007.

[2]钱学森.科学的艺术与艺术的科学[M].北京:人民文学出版社,1994.

[3]布莱基.沃尔缪勒.人文研究需要新方法[N].青年参考,2010-04-09(05).

[4]保罗.哈里斯.扫描大脑,找出热爱阅读的原因[N].参考消息,2010-04-13(07).

[5]苗东升.诗与逻辑[J].河池学院学报,2005(3).

[6]王国维.人间词话[M].北京:群言出版社,1995.

[7]苗东升.论信息载体[J].重庆教育学院学报,2006(1).

[8]杨伟国.信息思维的新探索[Z].

synopsis:in this paper,the author(writer)suggests(proposes)that the theory of”literature and art”should be treated as”literature science”,which belonged to a large sector of the modern science and technology,and established by Qian Xue-sen.This paper argued that the rationality to do so.

A Rustic Opinion on the Science in Literature and Art

Miao Dongsheng

(Faculty of Philosophy Renmin University of China,Beijing 100872)

information;poesy and CI;suppositional reality;literature science

N94

A

1673-8861(2010)03-0001-05

2010-07-10

苗东升(1937-),男,汉族,山西榆社县人,中国人民大学哲学院教授。主要研究方向:系统科学与应用研究。