超长工作面高强度开采矿压显现规律实测研究

马 平,申红军,邢平伟

(1.山西乡宁焦煤集团有限公司,山西 乡宁 042100;2.太原理工大学 采矿工艺研究所,山西 太原 030024)

超长工作面高强度开采矿压显现规律实测研究

马 平1,申红军1,邢平伟2

(1.山西乡宁焦煤集团有限公司,山西 乡宁 042100;2.太原理工大学 采矿工艺研究所,山西 太原 030024)

通过观测研究,揭示了近浅埋煤层360m工作面的矿压显现特征和顶板活动规律,对比300m工作面,总结了工作面长度对矿压显现的影响规律,对研究浅埋煤层顶板结构理论和指导生产实践具有重要的理论和实践意义。

浅埋煤层;超长工作面开采实验;矿压观测;矿压显现

长期以来,借鉴国外先进的开采技术经验,榆矿浅埋薄基岩煤层开采,主要应用240m长度的综采工作面进行,在开采技术与技术装备配套方面积累了丰富的经验。2005年榆矿4-2煤层成功应用300m工作面,但360m工作面开采的应用与研究尚属空白。为了给神东矿区超长工作面的推广以及高产高效计划实施摸索积累实践经验,在对300m工作面进行观测的基础上,进行360m工作面矿压显现规律与岩层控制技术等超长工作面的关键问题研究。

1 工作面概况

44200-Ⅰ工作面煤层埋藏较浅(100m左右),开采厚度3~4m,顶板为砂质泥岩直接顶,厚度6.25 m,中砂岩基本顶,厚度14.5m,比较容易垮落,煤层倾角平缓,一般0~3°,赋存稳定,厚度变化小。

2 矿压仪器布置与观测方案

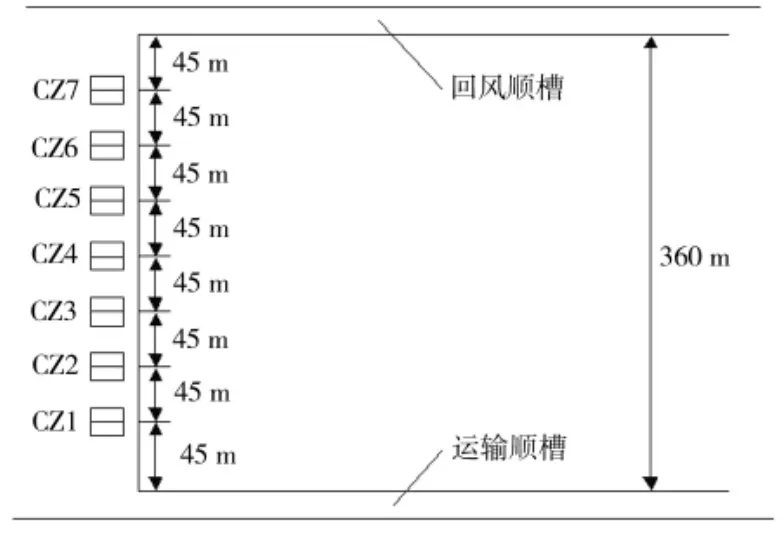

为获取代表全工作面矿压分布特点的观测数据,试验在全工作面长度设置7个观测站(见图1),每个测站的支架上2个立柱均安装电子圆图自记仪表,测站编号为 CZ1、CZ2、CZ3、CZ4、CZ5、CZ6、CZ7。测站间距45m,距离工作面机头(下出口)分别为 45m、90m、135m、180m、225m、270m、315m。

3 矿压观测数据分析

44200-Ⅰ工作面的矿压观测,历经2个月,获得了数以万计的实际观测数据。分析上部测线(329.9m),中部侧线(180m),下部测线(35.9m)的支架载荷变化。

图1 44200-Ⅰ工作面矿压观测布置方案

3.1 44200-Ⅰ工作面初次来压规律

从44200-Ⅰ工作面支架载荷变化曲线,分析出该360m超长工作面,下部测线的直接顶垮落步距为13.8 m,垮落时支架载荷为35 MPa,是平时载荷的1.4倍;中部测线的直接顶垮落步距为14.6 m,垮落时支架载荷为41 MPa,是平时载荷的1.35倍;上部测线的直接顶垮落步距为17m,垮落时支架载荷为38MPa,是平时载荷的1.32倍。3条测线的直接顶垮落步距平均值为15.1m。按照全工作面3条测线的支架载荷总平均值与推进距离关系,直接顶垮落步距为18.6m。综合二者数据知该面的直接顶垮落步距为16.9m。该工作面下部测线实测初次来压步距为27.4 m,中部为29.1 m,上部为37 m,全工作面总平均初次来压步距为31.2 m。按照全工作面3条测线的支架载荷总平均值与推进距离关系,初次来压步距为33.1m,与各测线初次来压步距平均值31.2m吻合。综合平均,该面的初次来压步距平均值为32.2m。

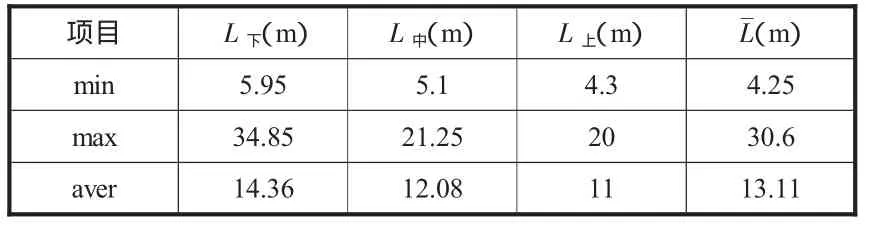

3.2 44200-Ⅰ工作面周期来压规律

观测期间下部测线共经历了28次周期来压,其周期来压步距变化范围在5.95~34.85 m,平均为14.36m;中部测线经历了33次周期来压,其周期来压步距变化范围在5.1~21.5 m,平均为12.08 m;上部测线经历了34次周期来压,其周期来压步距变化范围在4.3~20 m,平均为11 m;全工作面各测线总平均载荷与推进距离观测表明,经历了30次周期来压,来压步距范围在4.25~30.6m,周期来压步距总平均值为13.11m。3条测线的平均周期来压步距总平均,知周期来压步距为12.48m,综合考虑得该工作面的周期来压步距12.8m。参见表1。

表1 工作面周期来压步距变化特性

3.3 44200-Ⅰ工作面载荷变化与分布规律

3.3.1 整个观测期间各测线的载荷变化规律

在整个观测期间,工作面3条测线的初撑力与末阻力的实测数据,如表2所示。

表2 整个观测期间工作面载荷变化特征

全工作面3条测线总平均后,支架初撑力在20.78~34.33 MPa变化,平均为27.89 MPa;末阻力在26.17~46 MPa范围变化,平均为34.1 MPa,末阻力平均值是初撑力平均值的1.22倍。

3.3.2 周期来压期间各测线的载荷变化规律

全工作面3条测线总平均后,周期来压期间支架初撑力在26.1~34.3 MPa之间变化,平均为29.25;末阻力在33.7~46 MPa范围变化,平均值38.22 MPa,末阻力平均值是初撑力平均值的1.31倍。参见表3。

表3 周期来压期间各测线的载荷变化规律

3.3.3 支架初撑力与末阻力的关系分析

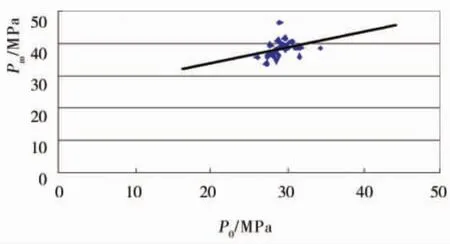

整个观测期间[2],支架末阻力Pm与初撑力P0的回归关系为:

Pm=(0.931P0+10.108)MPa.

支架末阻力与初撑力呈线性关系,相关系数R=0.6195。

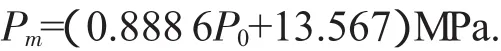

来压期间,支架末阻力Pm与初撑力P0的回归关系(见图2)。

图2 来压期间支架初撑力与末阻力的关系

支架末阻力与初撑力呈线性关系,相关系数R=0.6629。

3.3.4 沿工作面方向的矿压分布特征分析

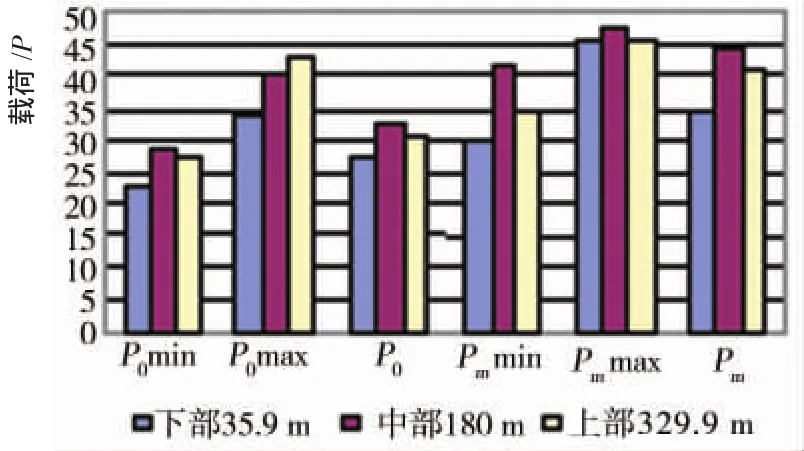

1)整个观测期间矿压分布特征

对于初撑力而言(如表2所示),工作面中部平均支架载荷大于上部平均值,而上部又大于下部平均值。初撑力的最大值表现为工作面中部的支架载荷和上部相当,而大于下部。最小值表现为中部大于上部,上部又大于下部。

对末阻力而言(如表3所示),工作面中部的平均支架载荷大于上部支架载荷平均值,而上部又大于下部支架载荷平均值。末阻力的最大值,工作面中部的支架载荷大于下部支架载荷,而下部大于上部支架载荷。下部与上部支架末阻力基本相当。最小值呈工作面中部的支架载荷大于下部支架载荷,而下部大于上部支架载荷。参见图3。

图3 整个观测期间沿工作面矿压分布特征

初撑力和末阻力最小值上部小于下部的原因是工作面液压管路远,越接近机尾液压管路损失越大,供液压力越低造成。

2)工作面来压期间矿压分布特征

初撑力(见表2)表现为工作面中部支架载荷大于上部,而上部又大于下部。初撑力最大值,工作面中部载荷小于上部,而上部大于下部。初撑力最小值,工作面中部载荷大于上部,而上部大于下部。末阻力(见表3)表现为工作面中部支架载荷大于上部,上部大于下部。末阻力最大值,工作面中部载荷、上部载荷、下部载荷,三者基本相当。全工作面3条测线的末阻力最大值均超过了支架额定阻力值(安全阀开启压力整定值45MPa)。末阻力最小值,工作面中部载荷大于上部,而上部大于下部。参见图4。

图4 周压期间沿工作面矿压分布特征

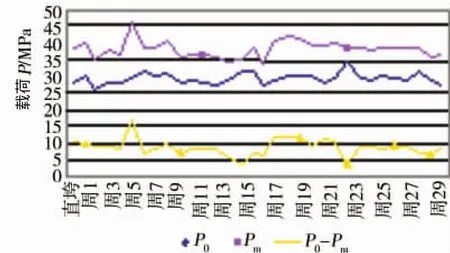

3.3.5 周期来压次序与来压强度的关系分析

工作面顶板来压明显分为7个阶段(见图5),第1阶段为直接顶垮落、基本顶初次来压和1~3次周期来压,支架载荷增量平均为9.6 MPa;第2阶段为第4次周期来压,来压强度很大,为17 MPa;第3阶段为5~11次周期来压,支架载荷增量平均为8.4 MPa;第4阶段为12~15次周期来压,强度较小,支架载荷增量平均为5.9MPa;第5阶段为16~21次周期来压,强度增大,平均为11MPa;第6阶段为第22次周期来压,来压强度低,仅为4.1 MPa;第7阶段为23~30次周期来压,来压强度较大,平均为8.7MPa。

图5 工作面周期来压次序与强度

3.3.6 周期来压动载系数分析

工作面下部、中部和上部测线的动载系数平均值分别为1.39、1.47、1.41,平均为1.42,满足中部(180m)>上部(329.9m)>下部(35.9m)的顺序。

4 结论

通过对榆矿4-2煤层360m工作面矿压显现规律的实测,并与该煤层条件下300m工作面矿压显现规律比较分析,得出:采高不变,工作面长度加长,初次来压步距和周期来压步距均减小。榆矿4-2煤层300m工作面初次来压步距和周期来压步距分别为56.4m和20m。

在采动影响相同的情况下,长度大的工作面矿压显现强烈。360m工作面最大末阻力平均为34.1 MPa,300m工作面最大末阻力平均为30.5MPa。

沿工作面表现为中间大,两端小的矿压分布特征不因工作面长度不同而变化。

工作面支架初撑力与末阻力的回归关系为线性正比。来压期间MPa,长度小的工作面,增阻慢;长度大的工作面,增阻快。说明工作面长度越大,采场顶板失稳来压的动载荷加载速度越快。

工作面都存在冲击载荷。360 m工作面支架载荷最大值为45~49 MPa,300 m工作面支架载荷最大值为44~54MPa。

〔1〕黄庆享,刘文岗,田银素.浅埋煤层大采高矿压显现规律实测研究〔J〕.矿山压力与顶板管理,2003(3):58-59.

〔2〕宋选民,顾铁凤,闫志海.浅埋煤层大采高工作面长度增加对矿压显现的影响规律研究〔J〕.岩石力学与工程学报.2007,26(2):4007-4012.

〔3〕邢平伟,宋选民,付玉平等.神东大采高超长工作面矿压显现强度预测研究〔J〕.中国煤炭.2009,35(8):43-47.

Abstract:According to observation,the study reveals the strata behavior and roof activities rules of the 360m working face in the close-shallow seam.Compared with 300m working face,the paper concludes the influence regularity of working face length on the strata behavior,which has great theoretical and practical significance on the study of roof structure in shallow seams and the coal production.

Keywords:shallow seam,ultra-long face mining experience;pressure observation;strata behavior

编辑:刘新光

Measurement Study of High-tension Mining Strata Behavior Rule on Ultra-long Face

MA Ping1,SHEN Hong-jun1,XING Ping-wei2

(1.Xiang Ning Coking Coal Group,Xiangning Shanxi 042100,China;2.Mining Technology Institute,Taiyuan University of Technology,Taiyuan Shanxi 030024,China)

TD325

A

1672-5050(2010)04-0048-03

2009-11-18

山西省科技攻关项目(200631118-02);太原市科技项目(09122036)

马 平(1973—)男,山西乡宁人,工程师,主要从事煤炭开采技术和管理研究。