论生态型城市群建设的精神实质*

——基于长株潭“两型社会”试验区实证分析

匡跃辉

(中共湖南省委党校、湖南行政学院,湖南长沙4 10006)

·兴湘方略·

论生态型城市群建设的精神实质*

——基于长株潭“两型社会”试验区实证分析

匡跃辉

(中共湖南省委党校、湖南行政学院,湖南长沙4 10006)

在建设长株潭“两型社会”综合配套改革试验区中,湖南省首次提出要建设具有国际品质的现代化生态型城市群。应系统地分析生态型城市群的深刻背景、战略意义和本质要求,以期为长株潭“两型社会”试验区建设提供理论依据和实践指导。

生态型城市群;两型社会;长株潭综合配套改革试验区

2007年1 2月1 4日,经报请国务院同意,国家发展改革委员会批准武汉城市圈和长株潭城市群为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区。在《继续解放思想,大力推进“两型社会”试验区改革建设》的宣讲提纲中,湖南省首次提出将“两型社会”试验区建设具有国际品质的现代化生态型城市群。

长株潭生态型城市群建设机遇难得,时不我待,必须把握其精神实质,才能从根本上保障试验区建设成功。

一、生态型城市群建设的深刻背景

“国家综合配套改革试验区”的发展战略,是我国市场经济改革过程中的一场更深刻、更全面的改革,旨在深化改革开放和探索新的发展模式。与我国以往的经济特区相比,其区别主要有三:一是背景和目的不同。国家综合配套改革试验区基于市场经济体制基本确立的背景,目的在于完善市场经济体制;二是任务和手段不同。国家综合配套改革试验区侧重解决经济发展中的体制矛盾,制度创新为其重要手段;三是地域和模式不同。国家综合配套改革试验区根据国家区域发展总体战略,探索新的历史条件下区域协调发展的新模式。

目前,我国有7个综合配套改革试验区。继2005年上海浦东新区成为综合配套改革试点之后,国务院又先后批准了天津滨海新区、重庆市、成都市、武汉城市圈、长株潭城市群、深圳经济特区为综合配套改革试验区。

“综合配套改革试验区”核心在于“综合配套”,其宗旨是要改变多年形成的单纯强调经济增长的发展观,要从经济发展、社会发展、城乡关系、土地开发和环境保护等多个领域推进改革,形成相互配套的管理体制和运行机制。

“综合”是指全面,要求经济、政治、文化、社会四位一体全面发展。“配套”意指不能单向推进,内容涉及产业、体制、机制、基础设施等方方面面。“改革”两个字价值万金,这是试点最深刻、最根本的内涵。要实现综合配套试验区的目标,唯一的道路就是改革。“试验”,是给综合配套改革试验区最大的“权力”。

国家发改委给武汉城市圈和长株潭城市群的定位是建设“两型社会”,重在于转变发展方式、推动科学发展与社会和谐,加快老工业基地改造、产业优化升级、促进节能减排和自主创新等方面的改革试验。

长株潭“两型社会”建设试验区的设立,以及改革方案和区域规划同时获国务院批准,使长株潭城市群的改革建设,从湖南的一个区域性问题上升到了国家战略层面,试验区也成为湖南争取中央政策支持、抢抓扩内需政策机遇的平台。其次,随着“两型社会”改革试验的实质性推进,进一步提升了湖南对外开放度和国际影响力,促进了生产要素向湖南集聚,成为湖南招商引资、扩大开放的重要窗口。另外,试验区在全省保增长、调结构、扩内需、促就业、强基础中,能发挥鼓舞士气、提振信心、引领带动的作用。

生态型城市群是城市发展的历史跨越。生态型城市群理念是从传统工业化、城市化模式中“突围”,跳出原有的思维方式、超越原有的价值观念,在生态文明的新视野中扬长避短和不断创新中求发展的结果。因此,生态型城市群建设,必须创新社会发展观和文化价值取向,改变传统的经济发展方式,调整和协调社会主体的利益关系,改革政治决策的机制和方向,革新传统的技术体系,并将这些经济、社会、政治、文化和技术等方面的变革融合到一个统一的发展观框架下,也就是需要一场城市化革命。

与以往的改革试验区都在同一个行政区划范围内进行不同,长株潭城市群改革试验是在若干个不同行政区划范围内进行,因此要突破行政区划为基础的土地使用、财政、税收、投资等各种体制机制障碍,寻求解决市场体系建设难以统一、社会资源难以整合、教育科技以及基础设施的区域共建共享的机制难以形成等区域经济一体化的问题,这项改革试验将比以往更为艰难和复杂。

改革创新是长株潭生态型城市群的灵魂。在这场宏大的改革试验中,国家给我们的最大资源,就是在改革创新方面的先行先试权。摸索一种新的发展路子和发展模式,是建设长株潭生态型城市群的最大难度所在,也是这场改革试验的最大意义所在,这就要求我们大力弘扬湖湘文化中上下求索、敢为人先的精神品质,根据中央的改革要求和任务,善于结合长株潭的实际,把改革创新贯穿于生态型城市群改革建设全过程。坚持用新思路研究新情况,用新方法解决新问题,用新举措打开新局面,推动形成发展的新优势,促进科学跨越发展。

二、生态型城市群建设的战略意义

长株潭生态型城市群建设对于促进中部崛起和区域协调发展、加快经济发展方式和城市化模式转变、建设社会主义生态文明具有十分重要的意义。

1.建设生态城市的战略意义

所谓生态城市,简单地说就是实现城市社会—经济—自然复合生态系统整体协调而达到一种稳定有序状态的演进过程。生态城市强调社会、经济、自然协调发展和整体生态化,即实现人—自然共同演进、和谐发展、共生共荣。生态城市标志着城市由传统的唯经济开发模式向复合生态开发模式转变,意味着一场破旧立新的社会变革,因为它不仅涉及到城市物质环境的生态恢复、生态建设,还涉及到价值观念、生活方式、政策法规等方面的根本性转变。在新旧文明转换之际,城市发展面临两种选择:或者走传统工业化发展道路,生产和生活方式不发生根本改变,最多只进行适当的调整;或者对传统发展模式进行根本性变革,探索一条符合中国国情、湖南省情、长株潭三市市情的生态化发展之路。第一种选择是危险的。长株潭应该也必须选择第二种,尽管城市将在发展中面临更多挑战。

2.建设长株潭城市群的战略意义

从地理意义上来讲,城市群是指城市分在一个有限的空间地域内,城市的分布达到最高密度。现代意义上的城市群实际上是一个城市经济区,即以一个或数个不同规模的城市及其周围的乡村地域共同构成的地理位置上连接的经济区域。

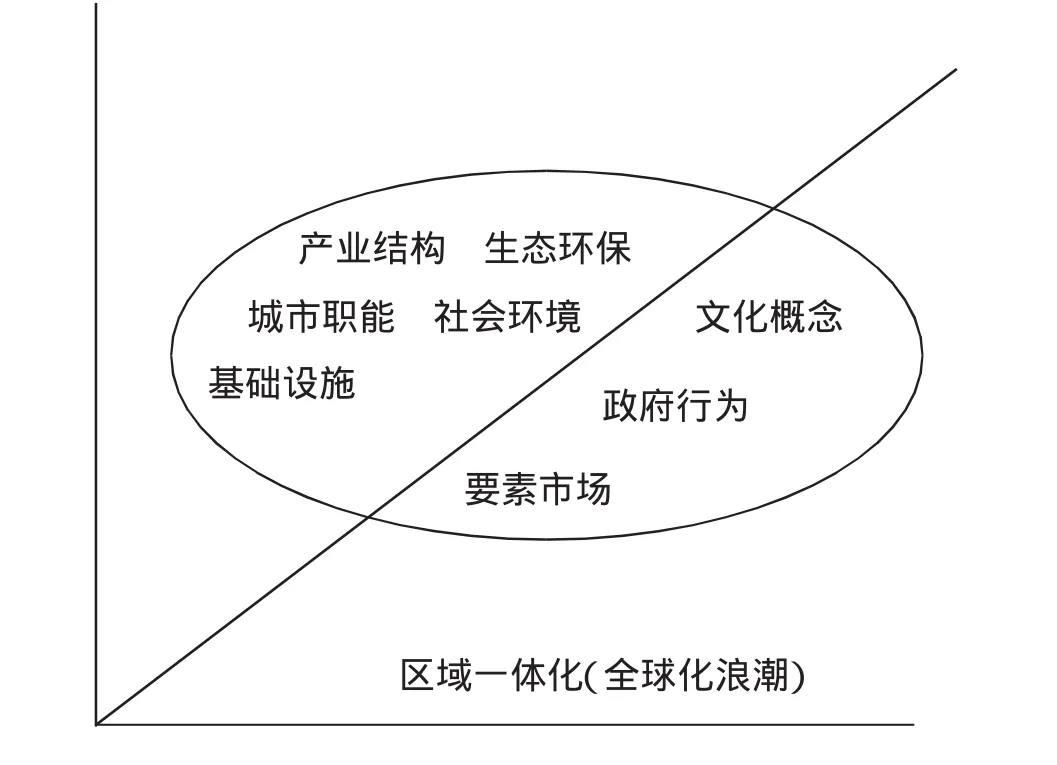

世界发展呈现城市化的主要空间态势,区域竞争力更多地以城市群显现出来。同时,在世界日益网络化的进程中,城市群整合既具有微观的经济基础,也具有中观的演化逻辑。长株潭城市群战略意义在于:

第一,城市群不仅表现在空间属性(距离、区位、自然禀赋等)和经济特性(人口、产业等)上,也表现在所在区域的社会基础(文化、社会规则等)和技术向度(技术与创新水平)上。长株潭城市群建设不仅有助于识别特定空间的城市及城市组合的形态与功能演进,还有助于理解区域的整合发展,有助于评估所在区域的发展质量(可持续性、空间竞争位序等)。

第二,长株潭城市群是对接国家城市化空间战略布局的重要支点。国家“十一五”规划纲要明确指出,“要把城市群作为推进城市化的主体形态”,并把重点放在发展“一纵两横三群”上,中部大部分城市就处在“一纵”即京广、京哈与“二横”即长江、陇海线上。而在这三线上则分布了长三角城市群、珠三角城市群、京津冀城市群、渝成城市群等大城市群,中部的中原城市群、武汉都市圈、长株潭城市群、皖江城市带也位居其上。特别是武汉、郑州、长株潭还是沟通我国东西南北的重要节点,以此发展大城市群就能在这三条线上起到重要的战略支点作用,这也是提高中部地区竞争力的理性选择。实施中部崛起战略,加快中部地区发展,一定要将区域竞争力落实到城市群竞争力上面。

第三,城市群能促进“大中小城市和小城镇协调发展”。目前我国城市化相对滞后,对于“有大缺中”或“有中缺大”的中部城市群来说,在近期“极化”发展特大和超特大城市、重点发展中小城市的基础上,可以发挥“补大”、“补中”、“带小”的效应。在城市呈集群发展的大潮中,推进中部地区城市化需要大力培育城市群。然而,与发育程度较高的长三角和珠三角等城市群相比,长株潭城市群目前处于城市群形成和发展的过渡阶段,整体竞争力在国内几大主要城市群中处于落后位置。

第四,构建城市群可以有力地促进区域经济协调发展。城市群对区域经济发展的影响往往是通过其辐射带动作用来实现的,城市群的辐射带动作用包括中心城市对城市群内其他城市的带动作用和城市群整体对其他地区的辐射带动作用。

第五,长株潭城市群发展战略对于长株潭本身同时在中部崛起战略中发挥作用都具有重要意义。一是建设超大型长株潭城市群能迅速加快区域城市化。二是建设超大型城市或城市群能提高湖南省域经济集约化水平。三是建设超大型城市群能加快区域经济市场化。

3.建设长株潭生态型城市群的战略意义

在长株潭城市群设立全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区,是国家落实科学发展观、建设资源节约型和环境友好型社会、转变经济发展方式的重大战略部署,是促进区域协调发展、构建中部崛起重要支点的重大战略布局。通过试验区建设,率先形成有利于资源节约、环境友好的新机制;率先积累传统工业化成功转型的新经验;率先形成城市群发展的新模式。从而,成为全国“两型”社会建设的示范区;中部崛起的重要增长极;全省新型工业化、新型城市化和新农村建设的引领区;具有国际品质的现代化生态型城市群。

三、生态型城市群建设的本质要求

“两型社会”是可持续发展的具体表现形式,是人与自然和谐发展的社会,是人与人和谐相处的社会,是社会主义和谐社会的基础,是经济社会环境协调发展的社会体系。生态型城市群是一种全新的发展模式。因此,长株潭生态型城市群必须体现以下要求:

1.生态型城市群建设以科学发展观为指导

首先,生态型城市群建设必须体现“以人为本”的理念。科学发展归根到底是以人为本的发展。坚持以人为本是生态型城市群建设的前提和基础。在生态型城市群建设中,各级领导必须把解决关系人民群众切身利益的问题放在各项工作的突出位置。必须把宜居、宜业作为重要取向,真正做到为人民群众提供安身之所、生活之便、创业之需。

其次,生态型城市建设必须转变经济发展方式。国家选择中部地区以“两型社会”为主题进行综合配套改革试验,就是要在工业化、城市化程度不高但又有一定基础的地区,探索出一条新型工业化、新型城市化的路子。

再次,生态型城市群建设必须强调“两型”。资源节约型社会建设要求推进技术创新和加强科学管理,将提高经济效益建立在节约资源能源的基础之上。环境友好型社会建设要求增强环境意识,减少排放,治理污染,改善生态环境。在推进“两型社会”建设中,做到经济建设与生态建设协调推进,产业竞争力与环境竞争力同步提升,经济指标与生态指标一同考核,在经济始终保持平稳快速增长的同时,生态环境建设也取得显著成就。

最后,生态型城市群建设必须全面协调可持续发展。在改革发展中必须统筹经济社会发展、统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹人与自然发展、统筹国内国外发展。五个统筹是一个有机整体。

2.人的活动要以客观规律为准则

生态型城市群是以生态学理念来规划指导城市群的建设和发展,是生态城市理念在城市群的合理延伸,是在更大的空间范围、更完整的生物种群、更接近自然的生态系统中,构成人与人、人与自然的和谐统一,是社会和谐、经济高效、生态良性循环的城市群发展模式。长株潭生态型城市群建设过程中,既涉及自然规律、经济规律,也涉及社会规律,这是一个全新的课题,值得认真研究。

自然规律是指存在于自然界的客观事物内部的规律。自然界具有不以人的意志为转移的客观性,不能被人改变、创造或消灭,但能利用。如果人对自然的能动性不遵守自然规律,对自然的开发和利用破坏了自然界的结构与功能的正常演化,必将遭到自然界自发的报复。在“两型社会”建设中,人与自然是在“友好”关系中使各自的功能得到互补,在完成各自使命的同时,为更高的系统或目的作贡献。

经济规律是经济现象和经济过程内在的、本质的、必然的联系,它体现着经济过程的必然趋势。任何经济规律都是在一定的客观经济条件基础上产生和发生作用的,并随着客观经济条件的变化而变化。承认经济规律的客观性,并不意味着人们在经济规律面前无能为力,建设长株潭生态型城市群可以通过充分发挥主观能动性,来认识和利用客观经济规律,并利用经济规律来能动地建设“两型社会”综合配套改革试验区,即根据客观规律的运动趋势和要求,制定与之相适应的经济工作的方针和政策,安排经济活动,从而在实践中达到更好地实现经济利益的目的。

社会规律是指社会发展的必然方向和推动社会向前发展进步的动力。社会存在是指人们相互交往发生关系的组织体及其产生的事物。长株潭生态型城市建设必然涉及各城市间、各利益集团间的分工与合作,以期实现更大的利益需要。调解、处理、解决相互间的对立、冲突的形态和产物的总和就是长株潭生态型城市群的政治构件。其本质是维系和保障长株潭各城市、各利益集团间的人际关系和谐,从而使分工合作能够协调顺利进行下去。

3.经济发展要以资源环境承载力为基础

资源环境承载力是指在某一时期、某种资源环境状态下,某一区域对人类社会经济活动的支持能力的阈值。简言之,即最适利用度、允许排放量、最大纳污量等。

建设“两型社会”,必须以资源环境承载力为依据确定经济发展的方向,将发展的速度、质量、效益和资源环境的可承载能力相统一,改变高消耗、高污染、低效益的经济发长方式,主动选择低消耗、低污染、高效益的资源节约型生产体系,将污染物的排放总量控制在资源环境可承受的范围内。

建设“两型社会”,必须坚持发展模式与资源环境承载力相统一。应寻求资源环境利用与生态系统可接受阈值之间的动态平衡临界点,使之既能提高资源环境承载力,又不对生态系统产生破坏与影响,实现经济社会环境的可持续发展。长株潭有必要探索将资源环境承载力作为区域布局的重要依据,根据不同区域的功能定位和发展方向采取不同的开发政策。划分主体功能区主要应考虑自然生态状况、水土资源承载能力、区位特征、环境容量、现有开发密度、经济结构特征、人口集聚状况、参与国际分工的程度等多种因素。

4.社会进步要以绿色科技为动力

科学技术既是经济增长的重要源泉,也是节约资源和环境保护的重要建设手段,在生态文明建设中具有极大的推动作用。生态型城市群需要“绿色科技”。“绿色科技”是科学、技术、经济、社会高度协调的科学技术群,这种科学技术群具有各种科学技术知识、科学技术方法交互作用以及严格递阶的多极结构、富有知识增值性等特征。长株潭生态型城市群的科技发展应体现以下几方面的要求:

第一,大力发展高新技术产业。依托长株潭国家综合性高技术产业基地,发展生物产业、信息产业、航空航天产业、新材料产业和新能源产业。积极采用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业。突出自主创新,重点研究开发电动汽车、风力发电、轨道交通等。

第二,通过引导高科技园区向产业集群转型,促进产业集群的形成和发展。从基础设施、环境条件来看,高科技园区是高新技术产业集群发展的最佳载体。长株潭地区的高科技园区目前存在着优势明显的高新技术产业集群,其中三个产业领域的特征较突出,分别是先进电池材料产业、生物医药产业、轨道交通装备制造业。同时,应用通过龙头企业来带动产业集群的发展,注意延伸前向关联、后向关联和旁侧关联效应,壮大产业集群规模。

第三,摒弃浪费资源、破坏环境的传统技术,加快开发替代自然资源、保护环境的先进技术。加快建立能源资源技术支持体系,加紧研究开发影响未来能源资源发展方向的重大技术,集中力量研究开发提高能源资源利用效率的技术。实行能源资源效率和最低技术水平准入标准,实施高消耗落后技术、工艺和产品的强制性淘汰制度。在消费领域全面推广和普及节约技术,逐步形成节约型的消费方式。大力推进清洁生产,努力实现废弃物的资源化、减量化、无害化。加强研究保障人体健康的污染防治技术、大面积生态退化的修复技术、区域污染治理的综合技术、生态监测预警的技术等。

[1]邓海龙.2008年长株潭城市群经济运行情况简析(统计信息03 1期).湖南省统计局,2009-04-03.

[2]新型工业化与新型城市化互动发展——湖南扎实推进长株潭城市群建设[D B/O L].h t t p://w w w.s i n a.c o m.c n 2009-06-04-08:1 4.

[3]杨睿宸.“两型”试验区先行先试方能一路走好[N].中国经济导报,2009-06-04.

[4]刘友金.罗登辉.城际战略产业链与城市群发展战略[J].经济地理,2009,(4).

[5]朱有志,童中贤.长株潭城市群重构——“两型社会”视域中的城市群发展模式[M].北京:社会科学文献出版社,2008.

[6]张萍.长株潭经济一体化推进方式创新[M].北京:中央文献出版社,2007.

[7]刘耀彬.中部崛起背景下的江西省城市群培育及其协控路径研究[M].北京:经济科学出版社,2008.

[8]罗波阳.长株潭“两型社会”建设改革试验中的三个基本问题[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2008,(9).

[9]文宗川,崔鑫.基于开放复杂巨系统的生态城市建设[J].大连理工大学学报(社会科学版),2009,(3).

[10]张萍.长株潭城市群发展报告[M].北京:社会科学文献出版社,2008.

[1 1]粟志远等.建设长株潭现代化生态型城市群[J].中国城市经济,2009,(2).

[1 2]张牡霞,秦菲菲.7大综合配套改革试验区发展方向划定[N].上海证券报,2009-08-2 9.

[1 3]把“长株潭”打造成国际化生态城市群[N].中国经济时报,2009-1 1-06.

责任编辑:叶民英

C93

A

1004-3160(2010)05-0039-05

*本文系国家社科基金项目《生态型城市群发展对策研究——基于长株潭“两型社会”试验区实证分析》[编号:09BJY035]、湖南省哲学社会科学基金课题《长株潭生态型城市群发展对策研究》[编号:08YBA028]的阶段性成果。

2010-06-17

匡跃辉,女,湖南醴陵人,中共湖南省委党校、湖南行政学院现代科技教研部教授、硕士生导师,主要研究方向:生态经济。