布依语塞音韵尾的演变

占升平

(遵义师范学院中文系,贵州遵义563002)

布依语塞音韵尾的演变

占升平

(遵义师范学院中文系,贵州遵义563002)

原始台语中的塞音韵尾在布依语各方言点的演变速度不一样。布依语第一、二土语区中的塞音韵尾-p、-t、-k还仍然保留;第三土语有些方言点只保留了-t、原始台语中的-p已经转化为-k,原始台语中的-k变成了-Ɂ’,有少数点的塞音韵尾已经消失。布依语中塞音韵尾的简化主要有两个方面的原因:一是自身音系的简化,二是当地汉语方言的影响。

布依语;塞音韵尾;演变

引言: 侗台语中塞音韵尾的演变状况

侗台语族各语言的韵母结构有三种形式:单元音韵母、复元音韵母和带辅音韵尾的韵母。辅音韵尾又分鼻音韵尾和塞音韵尾。现代侗台诸语的辅音韵尾对应比较整齐,“说明它们在分化为不同的语言以前,也就是原始侗台语时期,就有了这样的辅音结构。如果这些辅音韵尾是分化以后才发展起来的话,它们的辅音韵尾不可能这样整齐划一。”[1]在漫长的历史长河中侗台诸语辅音韵尾发生了很大的变化,但各语言的演变速度不一样。水语、毛南语、仫佬语等的辅音韵尾保留完整,三个鼻音韵尾-m、-n、-ŋ和三个塞音韵尾-p、-t、-k比较整齐地保留下来。傣语、壮语、侗语、黎语里部分方言的辅音韵尾不同程序地发生了变化。侗台语中的塞音韵尾与鼻音韵尾的演变几乎平行。侗台语族中的-m尾最先失落,-n次之,-ŋ尾比较保守,只有文山黑末话的-ŋ尾已经失落。侗台语族诸语言的塞音韵尾在演化过程中,-k尾最易丢失,-p尾次之,-t尾则比较保守,侗台诸语都保留了这个塞音韵尾。台语各语言塞音韵尾的具体演变情况可以参看石林[2]的材料。

侗台语塞音韵尾一般没有特殊的调值,这些语言在塞音韵尾消失以后也没有自己单独的调位,塞音韵尾消失后一般归入到原来具有相同调值的舒声调中,但也有例外,有些语言的部分方言在归并时会跑到原来调值并不相同的舒声调中去。侗台语的塞音归并情况跟汉语中入声韵尾的归并有些差异。汉语入声与侗台语的促声调不一样,汉语的入声有自己特有的调值,在塞尾消失后入声调的调位在有的方言中还保留,不过有些方言也会归并到舒声调中去。

从整体上来看,侗台诸语言的辅音韵尾发生了由简到繁杂的演变。布依语属北部台语支,其音系中也有塞音韵尾,跟其他台语一样,布依语中的塞音韵尾也因种种原因各方言的演变速度不一样,第一土语和第二土语中保持得比较好,第三土语的塞音韵尾则简化得比较厉害。本文主要以布依语第三土语为例来观察布依语塞音韵尾的演变情况并试图对这种演变的不平衡现象做出解释。

说明:

(1)本文的语料来源:一是《布依语调查报告》,这部分语料随文标注出处;二是笔者的田野调查。

(2)文中一、二、三土语区的说法源自《布依语调查报告》127-128页。本文以笔者调查的镇宁城关语音为第三土语代表。

1 布依语三个土语中塞音韵尾的演变现状

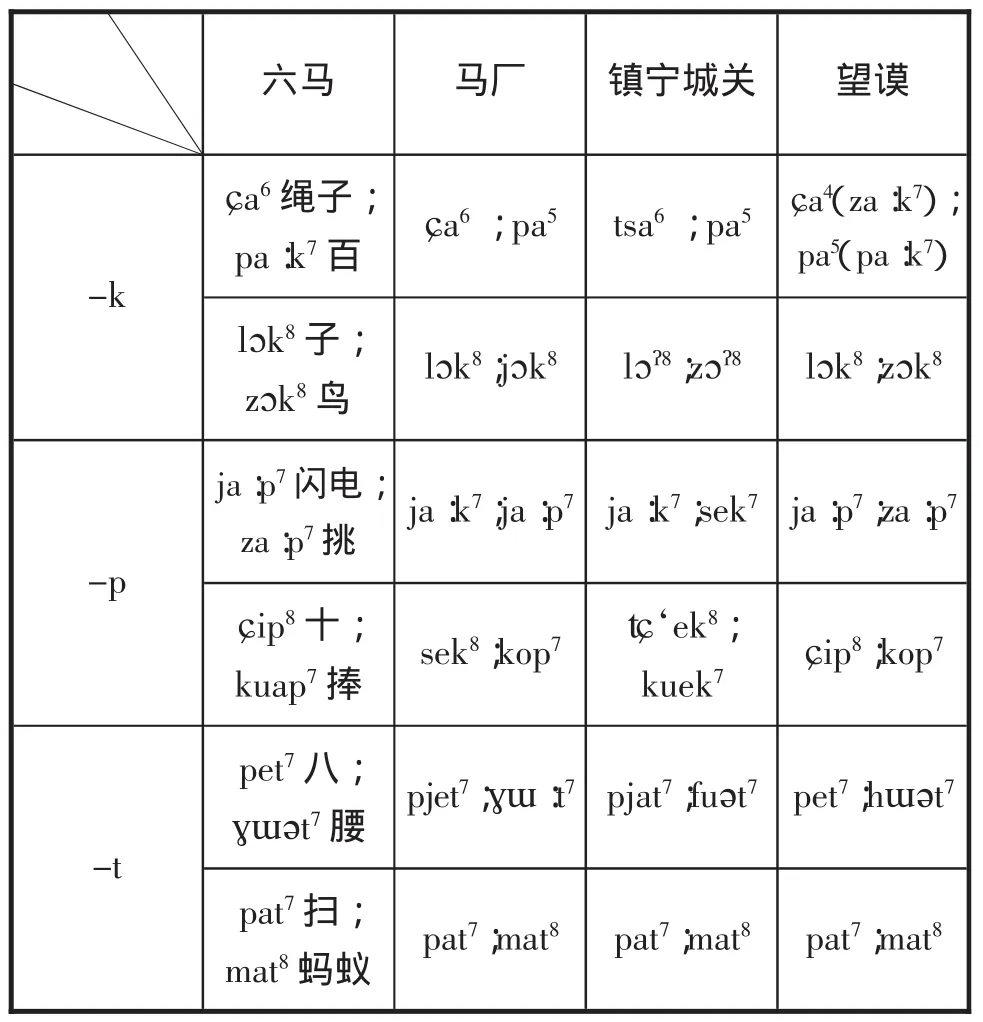

1.1 这里我们分别选取镇宁县的六马、马厂、镇宁城关作为一、二、三土语的代表,望谟作为参考点(在制定布依语语音标准时,望谟复兴镇音系一直在作为标准语使用,望谟地处第一土语区,这里我们也拿它作为参照。),来考察布依语中塞音韵尾的演变情况。表1.1采用列表的形式对三个土语的塞音韵尾进行了比较,这样可更直观地了解塞音韵尾在三个土语区中的演变差异,限于篇幅我们每类只选了两个例词。

从表1.1可以看出,三个塞音韵尾的演变速度及存留情况在三个土语中并不一样。

三个塞音韵尾中-t最稳定,在各方言点中除部分点外,无论前面的元音长短音是否保持对立,-t都不受影响,它没有消失,也没有归入别的塞音韵尾。

表1.1 镇宁布依语三个土语的塞音韵尾分布情况

-p在六马和望谟都保持稳定,马厂的一部分带-p尾的词开始转入-k尾;镇宁城关以及周边的扁担、丁旗、大山等地都变成了-k尾。与镇宁相邻的普定的马官、安顺的幺铺等地这个韵尾的演变方式跟镇宁城关一样。

-k尾演变的结果要复杂一些。马厂、城关的长元音后的-k都已经丢失;六马的-k尾在长元音后丢失,小部分与短元音加k合并,如pa:k7(嘴巴)、Ɂa:k7ta6(洗澡)在六马分别读如pa5,ɣak7ta6;望谟的-k尾在长音后丢失还是保留,发音人的随意性较大。实际上,望谟的-k尾在非高长元音后丢失,而在长、高、非圆唇元音后保留,如“pi:k7菜、Ɂɯ:k7打嗝”等词中还有-k尾[3]。短元音后-k尾在六马和马厂还保持不变,镇宁城关等地的第三土语中已经变为一个喉塞尾-Ɂ,李敬忠[4]只讨论了部分布依语中方言点中塞音韵尾-k的演变,没有从整体考察布依语这个塞音韵尾的变化情况,实际上布依语这个塞音韵尾的演变速度在各方言点的速度是不一样的。塞音韵尾-k消失后转入舒声韵,声调与原来相对应的舒声调相同,如望谟的ɕa4(za:k7);pa5(pa:k7)有两读,括号中的是老派读音,这两个词中的塞音韵尾-k还保留,新派的塞音韵尾-k已经丢失,原第7调现分别读如第4调和第5调,马厂和镇宁城关分别读第6调和第5调。-k的消失与它前面的元音长短有联系,长元音后的-k容易丢失,短元音后的保存了下来。

1.2 《布依语调查报告》认为镇宁下硐等地的韵尾-p与-k合并了。[5]据我们观察,情况并不是这样。镇宁城关等几个点的-k尾确实是从-p尾变来的,但并没有与音系中原有的-k合并,而是原来的-k变-Ɂ后留下了一个空位,这个空位吸引-p来填补。-p在变为-k后引起同部位的鼻音-m也跟着变成与-k-同部位的ŋ,这样整个音系的塞尾和鼻尾又取得了新的动态平衡。当然也不排除这样的可能,先是-m尾并入-ŋ尾后,引起塞尾-p变成-k尾。相同的韵尾当然要合并,但在-p并入-k时,-k已经变成了-Ɂ,从-p变来的-k无法与原来的-k合并,只是填补了原来的-k留下的空位。

我们认为镇宁城关布依语中现在的-k尾也不是音变滞留,而是一种拉链式音变。当原来的-k已经变成了-Ɂ后,-p为填补-k移走后的空位而变成-k。这个变化我们认为不是-p尾与-k尾的合并,因为从-p变来的-k没有一个跟着变成-Ɂ,因此我们认为是拉链式音变,不是韵尾的合并。至于这个新-k会进一步发生什么演变还有待观察。

表1.1中另外两个点六马、马厂布依语中短元音后的-k尾依然保持不变,望谟短元音后的-k尾也很稳定。

2)如果选择春季2月中下旬或4月中上旬嫁接,可以在嫁接后给嫁接部位套上纸袋,不但可促进伤口愈合,还有利于预防倒春寒。

1.3 从整个布依语来看塞尾在各方言点的演变速度也是参差不齐的。《布依语调查报告》提供给我们的40个点的音系表明布依语中塞音韵尾的演变有下列几种情况(文中数字是各代表点的编号):

(1)-k、-p、-t尾保留较完整的有1、2、11、12、18、20、21、25、26、27、28、38、39等13个点。

(2)-p、-t尾保留较完整,-k在短音后保留,长元音后丢失的有3、4、5、6、15、16、17、32、33、34、35、37等12个点.

(3)-p、-t留,-k在长元音后丢失,在短元音后变-(的有22、29、30等3个点。

(4)-p、-t留,-k变-Ɂ(的有10、19、23、24、40等5个点。

(5)–p丢失,-t尾保留,-k在长元音后丢失,短元音后变-Ɂ的有31等1个点。

(6)-p、-t保留较好,-k尾丢失的有7、9等2个点。

(7)-k、-t尾保留较好,-p尾丢失的有13、14等2个点。

(8)-p、-k保留丢失,只留下-t一个塞尾的有8等1个点.

(9)塞音韵尾全部丢失的有36等1个点。

总起来看,布依语中塞音韵尾保留较完整的点还是要占优势,最容易发生变化的是-k尾,特别是它在长元音后最容易丢失。而最稳定的还是-t,除第36点外其他点-t都保留较好。

从演变序列来看,-k尾在丢失前先要变成喉塞尾-Ɂ,再丢失。-p在丢失前先是与-k或是-t尾合并,再进行后续演变,当然也有镇宁城关等地的演变模式,-k先变,留下空位再吸引-p来填补,形成拉链式的演变。

由(1)到(9)排成了一条塞音韵尾简化链,塞音韵尾在这个链条上逐步进行简化。目前布依语中塞音韵尾简化快的还是第三土语区。就镇宁境内来说,下硐布依语的塞音韵尾的简化幅度要超过县城周围及其他点的布依语。从表1.1中我们可以看到,城关目前塞尾还保留-t、-k、-Ɂ三个,而半个世纪前的下硐就已经变得只有-t、-Ɂ两个塞尾了。布依语中塞音韵尾变化最快的是水城田坝[6]和黔西的宁家寨[7]水城田坝和黔西宁家寨这两个点中的塞音韵尾已经全部消失,与舒声韵相混.同是黔西土语中的宁南话塞音韵尾的演变没有罗家寨快,-p已经并入-k尾,但-t尾不变。

从音系演变从繁到简这个大趋势来看,城关的布依语会变得跟下硐的塞尾格局一样,如果再进一步简化就会变得跟水城田坝和黔西的罗家寨一样,塞音韵尾消失,最终与舒声韵合并。

2 布依语塞音韵尾演变的原因

2.1 塞音韵尾的简化是语言自我发展的结果。塞音韵尾的简化与消失不仅仅是韵尾演变这么简单的一件事。塞音韵尾的合并会引起韵尾系统的简化,塞音尾的消失会直接导致韵母系统的调整,还会引起促声调的消亡,以至与舒声调合并,并最终带来整个音系的简化。目前水城田坝、黔西罗家寨布依语的塞音韵尾已经消失,促声调与舒声调合并,鼻韵尾只剩下-n、-ŋ两个,与其他点的音系相比,这两个点的音系已经变得相当简化了。塞音韵尾的简化牵一发而动全身,这是音系的自我调节功能在起作用。

2.2 汉语方言的影响加快了布依语塞音韵尾的简化。以镇宁城关、下硐、水城田坝、黔西罗家寨等为代表的西部布依语的塞音韵尾的简化除了这些方言自身音系调整的原因外,汉语的影响也应该是一个重要的因素。

黔南、黔中的布依族处于第一、第二土语的中心地带,这里的布依人居住较集中,在地理上连成一片,人口相对集中,民族传统文化也保持得比较好。布依族聚居区周围的其他少数民族也比较多,这些民族的母语同样保留较完好。多民族地区有良好的语言生态环境,利于少数民族母语的保存与发展,这些民族语与布依与在塞音韵尾方面共性很多,这也有利于布依语塞音韵尾的保留。在地理方面,这一大片地区地势险峻,陆上交通不是很方便,与外界联系相对较少,这些因素都利于布依语的原生态得到较好的存留,而少受到其他语言,特别是处于强势地位的汉语的影响,结果是布依语语音演变速度较慢,在塞音韵尾方面,三个塞音韵尾-p、-t、-k保留完好,同时塞音韵尾中的长短对立也仍然保持了下来。

而与当地汉语方言密切接触的第三土语却不一样。相对来说,第三土语区的交通条件较好,经济发展速度比另外两个土语区的要快。由于开发较早,与汉族杂居的比例远高于另外两个土语,与汉族人的交流相当频繁。这一地区其他少数民族人口较少,自秦汉以来特别是明朝建省以来一直处在汉文化的强势影响下。在语言生活中,处在汉语包围中的布依语受汉语的影响是相当大的。除足不出户的农村老太太,这里的布依人基本上都能操一口流利的汉语,是名副其实的双语者。由于汉语处在优势地位,有些布依村寨除了年纪较大的老者,年轻一代基本不说布依语,有的连听也听不懂了;中年一代有的能听懂,但已不会说。汉语成了这些村寨的公共交际语,布依语已经退缩成家庭交际语。据当地人讲,镇宁的大山乡的布依人说布依语3句话中就夹有一句汉话,可见汉语在第三土语中的影响力是多么的大了。处在这种环境中的布依语要想像一、二土语一样保留更完整的布依语面貌是很困难的。

汉语不仅向布依语大量输出借词,同时对布依语的语音系统和语法系统也进行了强力渗透。比如说,汉语有送气塞音、塞擦音,第三土语也有了送气塞音、塞擦音。虽然说这是布依语自身演变的结果,但汉语的影响是不能忽略的。布依语一、二土语中的老借词是没有送气音的,但新借词中送气音却不断出现,并逐渐增多,这绝对不是什么巧合。又比如,布依族聚居的周围汉语方言是西南官话,西南官话中的没有了塞音韵尾,入声已经合并到舒声调中,布依语中的第三土语中的塞音尾也消失了,促声调与舒声调合并。这也不绝是什么巧合,我们认为这也是在汉语的影响下导致布依语所做的适当调整。石林[8]认为侗语新晃侗话闭口韵尾和塞音韵尾的消失很可能与汉语的影响有关。武定傣话,绿春傣话,田坝布依语和黑末壮话辅音韵尾的消失与其他语言的影响不无关系。这种看法应该是很有见地的,布依语中塞音韵尾的简化与合并与汉语的影响不无关系。

3 结语

以镇宁城关、下硐等第三土语的塞音韵尾处在不断的简化中,塞音韵尾的简化引起这些点的韵母系的演变,与布依语的声调系统及声母系统的演变紧密相关,最终导致了第三土语音系结构的简化。这种变化部分原因是布依语自身演变的结果,这是演变的内因;汉语的强大影响是导致演变发生的外因。

[1]石林.侗台语比较研究[M].天津:天津古籍出版社,1999.132.

[2]石林.侗台语比较研究[M].天津:天津古籍出版社,1999.139-141.

[3]中国科学院少数民族语言研究所.布依语调查报告[M].北京:科学出版社,1959.70-75.

[4]李敬忠·语言演变论[M]·广州:广州出版社,1995.39.

[5]中国科学院少数民族语言研究所.布依语调查报告[M].北京:科学出版社,1959.128-129.

[6]中国科学院少数民族语言研究所.布依语调查报告[M].北京:科学出版社,1959.60-61

[7]王伟.布依语五个代表点的语音比较[A].孙若兰.布依语文集[C].贵阳:贵州民族出版社,1993.130-136.

[8]石林.侗台语比较研究[M].天津:天津古籍出版社,1999.144.

(责任编辑:王 林)

The Evolution of Final Stops in Bouyei Language

ZHAN Sheng-ping

(Chinese Department,Zunyi Normal College,Zunyi 563002,China)

The final stops of from Proto-Tai evolve at different rates in different dialects of Bouyei language.The final stops–p、–t、-k still remain in the First and Second Patios of Bouyei language.However,only–t still keeps in the Third Patios while–p becomes–k,replacing the slot left by–k from Proto-Tai,which turns to-Ɂ,and the final stops have disappeared in some dialects in the Third Patios.Two factors are responsible for the simplification of the final stops in Bouyei language:One is the simplification of the phonological system of Bouyei language,and the other is the strong influence from the local Chinese dialects.

Bouyei language;final stops;evolution

H07

A

1009-3583(2010)-03-0021-03

2010-01-20

占升平,男,湖南衡阳人,文学博士,遵义师范学院中文系教师。研究方向为汉语方言与少数民族语言比较。