大学生经常性体育运动行为的形成影响因素分析

刘俊平

(太原理工阳泉学院,山西 阳泉 045000)

大学生经常性体育运动行为的形成影响因素分析

刘俊平

(太原理工阳泉学院,山西 阳泉 045000)

培养学生良好的经常性体育运动行为是学校体育工作的重要任务。论文通过问卷调查的方法对影响大学生经常性体育运动行为形成的因素进行研究分析,总结得出社会、家庭和学校三方面因素影响大学生经常性体育运动行为的形成。

经常性体育运动行为;影响因素;社会;家庭;学校

一、研究对象及研究方法

该次研究对300名在校大学生进行问卷调查。采用问卷调查法、数据统计法、文献资料法等。

二、研究结果与分析讨论

(一)大学生经常性体育运动行为现状

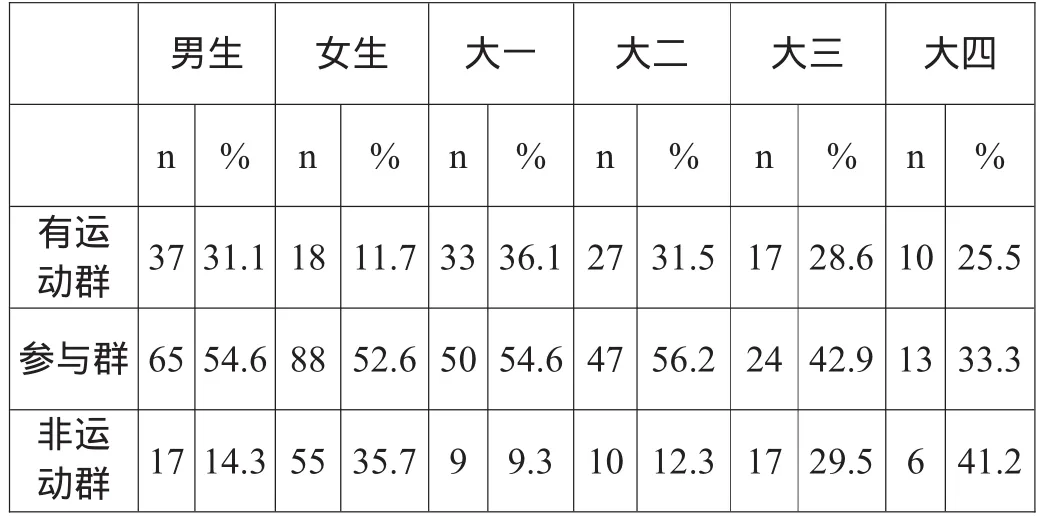

表1 不同年级及性别经常性体育运动行为现状的调查表

根据相关学术资料,运动强度、运动频率、每次运动时间、运动持续时间是学生有无体育运动习惯的依据。论文把运动频率每周3次以上,每次运动时间20分钟以上,运动强度在与自身身体状况相适应的中等或中等以上强度,运动持续10个月以上的判定为有经常性体育运动行为,把未达到上述要求的均判定为无经常性体育运动行为,无运动习惯的学生又分为参与群与非运动群。

由调查统计可知,无经常性体育运动行为的学生占大多数,其中,男生有经常性体育运动行为比例高出女生的比例,而非运动群男生远远低于女生的比例。显示出女生有经常性体育运动行为的人数较少,不运动人群中女生居多的状况。年级的统计表明,随着年龄的增长有经常性体育运动行为的学生数有逐年下降趋势。

(二)影响大学生经常性体育运动行为形成的学校因素分析

1.场所、器械因素

场所、器材不足是无经常性体育运动行为的大学生运动行为形成的重要制约因素。调查表明,有运动人群(指经常性体育运动)、参与群以及非运动人群的比例依次为51.3%、49.2%、75.4%。

2.体育施教因素

(1)体育教学器材

调查表明,有无经常性体育运动行为的学生在体育教学器材是否能指导健身锻炼满意度上差异显著,无经常性体育运动行为的学生与有经常性体育运动行为的学生相比满意程度较低。非运动行为群不满意程度(45.7%)高于参与群(32.6%)比例13.1%,高于有运动行为群(19.1%)比例26.6%。

(2)大学体育教师

体育教师是学校体育教学的实践者,在学生经常性体育运动行为的形成过程中起着关键作用。体育教师的责任心和教学能力是学生经常性体育运动行为形成的重要保证。

(3)体育教学内容

调查表明,认为体育教学内容还不能满足要求的学生所占比例较高。有无经常性体育运动行为差异显著,有经常性体育运动人群不满意程度(29.2%)低于参与群(39.9%)和低于非运动群(50%)分别为39.9%和50%。

(三)影响大学生经常性体育运动行为形成的家庭因素分析

1.父母的体育运动行为

调查表明,父母的体育运动行为与学生有无经常性体育运动行为有关,有经常性体育运动行为学生的家长经常参加体育运动的比例高于无经常性体育运动行为学生的家长(27.6%),无经常性体育运动行为学生的家长从不运动的比例高于有经常性体育运动学生的家长(42.1%)。这反映了家长的体育运动行为对学生经常性体育运动行为形成的作用是巨大的。

2.家庭的经济水平

调查表明,有、无体育运动行为的学生在家庭月收入方面有明显的差异,有经常性体育运动行为的学生家庭月收入在3000元以上的占47.5%,无经常性体育运动行为的学生占29%。这一事实说明,在日常体育运动过程中在经济上给予子女体育消费是必要的。也说明家庭的经济水平是实现体育运动的重要保证。

3.父母的文化程度

调查表明,有经常性体育运动行为群中生活在知识分子家庭和工人家庭的学生比例显著,分别是35.2%和35.8%。这表明有经常性体育运动行为群占70%以上的学生家庭文化背景处在中上层;而在非参与群中这两类家庭的比例分别占23.6%和24.5%,人数不足半。另外,个体经营者家庭和农民家庭也是值得关注的。非参与群中生活在这两类家庭学生的比例远远超过有经常性体育运动行为群学生生活在这两类家庭的比例。

(四)影响大学生经常性体育运动行为形成的社会因素分析

1.大众媒介

在现代社会里,大众媒介是影响学生经常性体育运动行为形成的重要因素。大众媒介快速实现体育时尚的传播,学生对体育时尚的追求,进而形成经常性体育运动行为。作为影响观念形成的动因,大众传媒进入大学生活以后,成为大学生体育运动信息的一个重要来源。

2.同学或朋友

调查表明,同学或朋友的体育运动行为对学生经常性体育运动行为的形成有较大影响。周围的同学或朋友经常从事体育运动会感染学生本人,使其模仿并形成经常性体育运动行为。

3.社会总体发展水平

社会经济发展水平从根本上影响体育运动的发展,从根本上制约着体育发展的规模。我国目前人均体育经费偏低,全国体育场所器材、设施严重不足的现状,将在一定程度上影响体育运动活动的顺利进行。学生受这些客观因素的影响,制约了他们经常性体育运动的实现。

三、结论与建议

(1)学校体育教育应重视经常性体育运动行为的养成教育,改革和创新教育观念,增设场地器材,在教学中完善教学手段,丰富体育教学内容。

(2)重视家庭教育,家庭应进行必要的体育消费,感染和引导子女的体育运动兴趣,进而使学生形成经常性体育行为,最终形成终身体育。

(3)充分发挥大众媒介的信息传播功能,充分利用大众媒介的影响作用,通过更多渠道使学生接触更多的体育信息。

[1]姜晓珍.关于学校因素对大学生体育锻炼习惯形成的影响的研究[J].南京体育学院学报,2004,(2):47-50.

[2]程小虎,孙竟波,周伟章.影响青少年学生体育锻炼习惯形成的调查研究[J].中国学校体育,1998,(5):58-59.

G718.5

A

1673-0046(2010)7-0152-02