基于认知的“宁可A,也要B”构式探析

王天佑

(太原科技大学 人文社会科学系,山西 太原 030024)

基于认知的“宁可A,也要B”构式探析

王天佑

(太原科技大学 人文社会科学系,山西 太原 030024)

“宁可A,也要B”并非取舍句式,而是表择取义的“宁可A”分句与表目的义的“也要B”分句结合、固化而成的一类新构式。“宁可A,也要B”构式的形成虽与语用频率密切相关,但真正的动因来自于构式底层的认知结构和经验结构。“宁可A,也要B”构式有其自身独立的构式义和特点。

取舍;目的;生成机制;构式义;特点

“宁可A,也要B”句式是现代汉语中新出现的格式。[1]笔者对北京大学汉语语言学中心CCL (古代汉语)语料库作了一次检索,仅在《红楼梦》中找到一个用例。①即:

1.虽说是奋志要强,那工课宁可少些,一则贪多嚼不烂,二则身子也要保重。

句1中“宁可A”分句与“也要B”分句之间隔有别的分句——“一则贪多嚼不烂”。这说明二者的结合还不甚紧密,尚属初始阶段。随着语言的发展演变,二者的结合逐渐趋紧。在对北大CCL现代汉语语料库进行检索后发现,“宁可A”分句与“也要B”分句间不再隔有别的分句。

由此可见,“宁可A,也要B”句式在上古和中古汉语中还未产生,它最早应该出现于明清时期,到现代汉语中才被大量使用。

另外,按照美国构式语法专家Goldberg对“构式”[2]的定义,本文所讨论的“宁可A,也要B”句式也应视为现代汉语中的一种构式。既然“宁可A,也要B”句式是新出现的一种构式,那么它究竟是如何生成的,它的生成机制是什么,它表达怎样的构式义、有何特点等等?这些问题的解决,都有待于对该构式作一次全新的探讨。

一、研究概况及评价

关于现代汉语中的“宁可A,也要B”构式,大多数学者认为它是取舍句式,“宁可A”与“也要B”之间为“目的”关系。如吕叔湘主编的《现代汉语八百词》认为该格式是“宁可”格式中的一种,并认为后一小句表示选取这一做法的目的。[3]胡裕树先生主编的《现代汉语》认为“宁可A,也要B”句式是取舍句式,只是表示A和B两项都要,舍弃的项隐含在句外。[4]何宛屏认为“宁可A,也要B”句式是“宁可”格式的一种,同时认为该格式没有古代文献的例证,是现代汉语中新出现的格式,它的后一小句表示选取这一做法的目的。另外,他还认为该格式与“宁可A,也不B”只是形式不同但语义相同,该格式可以看成是“宁可A,也不B”格式的附属。[1]邢福义认为该句式为取舍句式,前一分句为肯定的内容,后一分句通过肯定的形式说出所要努力的目的,间接排斥相对立的另一面。[5]陈昌来认为该句式为取舍句式,前一分句为选择的内容,后一分句表示进行这一选择的目的,以示决心和态度。[6]周有斌也认为该句式为取舍句式,而该句中A和B的关系有两种:一是目的关系;二是绝对反义关系。[7]

此外,由于“宁可A,也要B”构式较为特殊,而且是现代汉语中新有的一种构式,因此不少语法书对“宁可A,也要B”构式采取谨慎的做法,没有详细论述。如北京大学中文系编《现代汉语虚词例释》②和黄伯荣、廖序东主编《现代汉语》增订二版③。北京大学中文系现代汉语教研室主编的《现代汉语》虽然在谈选择复句时,举到“宁可A,也要B”构式,但没有进行详细论述。[8]

概括起来,汉语语法学界基本认定“宁可A,也要B”构式为取舍句式。同时认为,在“宁可A,也要B”构式中,后一小句表示选取这一行为的目的。

然而事实并非如此。研究表明,“宁可A,也要B”构式并不是取舍句式。这是因为:

首先,该构式前后分句不在同一层次上,且有主次之分。如:

2.我宁可回家晚一点,也要将任务完成。

3.他宁愿挨一顿批评,也要把老王拉来评评理。④

取舍句作为一种选择复句,属于“联合”复句,前后分句应处于同一层次之上。而句2、3的两个分句不在同一层次上;相反,前一分句应为“从句”,后一分句则为“主句”,二者有主次之分,应属于“偏正”复句。因此,把“宁可A,也要B”构式看成取舍句式不符合语言事实。

其次,该构式前后分句之间不表“取舍”关系,而表“目的”关系。如:

4.我宁肯不吃饭,也要满满小酒壶。

5.我宁可一生泡在汗尘中,也要远离它们。

关于这一点,大多数学者都认为,“宁可A,也要B”构式前后分句之间的关系为“目的”关系。那么,既然已经承认两分句间的关系不表示“取舍”,因何说它是表取舍的句式呢?这在理论上似乎不太好解释。

此外,邢福义和何宛屏都曾指出,在“宁可A,也要B”构式中,后面的分句“也要B”相当于一个双重否定形式。[1,5]如:

6.为了滋补他,我宁愿自己平时吃饭再节省一些,也要尽量把星期日全天的野餐准备得丰富可口。(邢福义《汉语复句研究》)

7.她宁肯自己挨俄,也要把公有的几升米匀给贫苦的农友。(同上)

按照邢福义的观点,上述两句可转换为:

6→为了滋补他,我宁愿自己平时吃饭再节省一些,不能不把星期日全天的野餐准备得丰富可口。

7→她宁肯自己挨俄,不愿不把公有的几升米匀给贫苦的农友。

上述转换虽然可以进行,但转换前后的句子在表义上还是有差异的。Goldberg认为,“构式”为形式和意义的匹配体,每一个构式都有自己的构式义。[2]可见,上述句子转换前后应分属两种构式,表达的构式义也是有差别的。

二、“宁可A,也要B”构式的生成机制

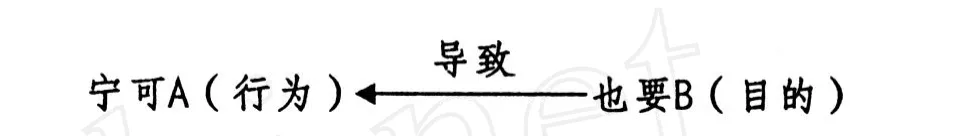

研究显示,“宁可A,也要B”构式是由表“择取义”的分句“宁可A”和表“目的义”的分句“也要B”整合而成的。这种整合的途径可以理解为“宁可A”分句和“也要B”分句先结合于一个表“目的义”的语义框架当中,经过长期的结合,最后固定化为“宁可A,也要B”构式。同时,在这个表“目的义”的语义框架当中,“也要B”分句为偏句表目的,“宁可A”分句为正句指为了达到该目的而采取的行为,这里的“行为”也可理解为是“目的”所导致的结果。这一关系见图1:

图1 行为、目的关系图

语料调查显示,在现代汉语中,表“择取义”的分句“宁可A”不光“嵌套”于表“目的义”的语义框架当中,它还“嵌套”于别的语义框架之中,只不过它“嵌套”于别的语义框架中没有形成固定的格式。试看下面的例句:

8.我最恨朋友间通电话,宁可写信。

9.不合格的,宁可倒掉。

10.许多顾客宁可多跑路,也愿意到“三联”来购货。

11.要么就讲真话,要么宁可沉默。

12.我一定耐心地听,宁可迟到。

在上述用例中,句8中的“宁可写信”为正句,“我最恨朋友间通电话”为原因分句,两分句共同构建了一个表“因果义”的语义框架;句9中的“宁可倒掉”为正句,“不合格的”为假设条件分句,两分句共同构建了一个表“假设条件义”的语义框架;句10中的“也愿意到‘三联’来购货”为正句,“许多顾客宁可多跑路”为偏句,分句间为转折关系,两分句共同构建了一个表“转折义”的语义框架;句11中的分句“要么就讲真话”和“要么宁可沉默”之间为联合关系,表选择,两分句共同构建了一个表“选择义”的语义框架;句12中的“我一定耐心地听”为正句,“宁可迟到”为让步分句,两分句共同构建了一个表“让步义”的语义框架。

由上述用例可知,表“择取义”的“宁可A”分句可嵌套于不同的语义框架。那么,为什么表“择取义”的分句“宁可A”嵌套于表“目的义”的语义框架之后能形成“宁可A,也要B”构式,而它“嵌套”于别的语义框架之中却没有形成固定的格式呢?

研究表明,从语言的表层信息来看,这主要与嵌套的频率密切相关。在语法的发展史上,一种语法格式(构式)的产生与大量使用,其中有一条重要的原因就是使用频率的增高。沈家煊在总结语法化的原则时,就把“频率原则”作为语法化的一条重要的原则加以归纳。[9]“宁可A,也要B”构式的整合过程实际上也可以看成为一个语法化的过程,“频率原则”在其中起到了重要的作用。

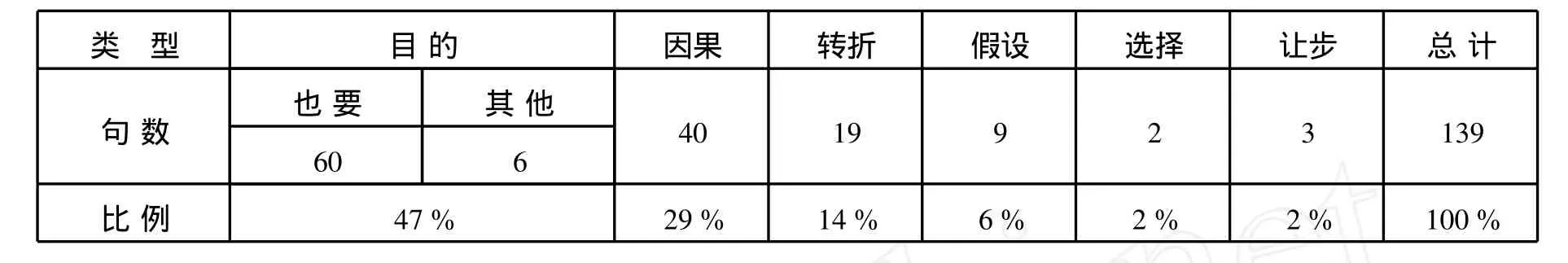

采取随机的方式,在剔除“宁可A,(也)不B”构式后,对北京大学汉语语言学研究中心CCL语料库中符合“宁可A”嵌套于不同语义框架条件的前139个句子进行了随机统计,结果如表1:

表1“宁可A”嵌套于不同语义框架中的统计表

由上表得知,“宁可A”嵌套在表“目的义”语义框架中的情况最多。另外需要补充说明的是,“宁可A”所嵌套的表“目的义”的语义框架基本上为“宁可A,也要B”格式,表中所统计的数字为60,还有极少数别的表“目的义”的语义框架,表中所统计的数字为6。如:

13.作家出版社表示,为了推出好的学术理论著作,宁可牺牲经济效益。

该句“宁可A”所嵌套的语义框架为“为了B,宁可A”,该框架也表达“目的”的语义关系,只不过在现代汉语中还未形成固定的格式。

由此可见,在“宁可A”所能嵌套的不同语义框架中,由于“宁可A,也要B”格式使用频率最高,因此,在现代汉语中逐渐形成了一种固定的句法格式——“宁可A,也要B”构式。

那么,为什么“宁可A”会更多地嵌套于表“目的义”的语义框架中呢?也就是说“宁可A,也要B”构式的形成有何理据?

其实,这有其背后的深层认知原因。Go ldberg (1995)认为,“构式”为形式和意义的匹配体。可见,“宁可A,也要B”构式表层的句法结构是与深层的语义结构相匹配的,换一个角度来看,该构式的表层句法结构是由其深层的语义结构映射而成的。人类一般的认知常识表明,语言的深层语义结构又是由人的认知结构决定的。因此,“宁可A,也要B”构式的深层语义结构也由相应的人的认知结构决定。研究发现,“宁可A,也要B”构式的认知结构为图2:

图2 “宁可A,也要B”认知结构图

上述认知结构可按如下程序来分析:在“宁可A,也要B”构式中,第一步,“宁可A”分句作为一种行为是由表“目的”的分句——“也要B”所导致而产生的;第二步,“宁可A”分句表达的“择取”行为是建立在“忍让”基础之上的,即“宁可A”所表达的整个行为过程可分离为两个过程——“忍让”和“择取”。

顺着人类语言的认知程序进一步探究发现,上述“宁可A,也要B”构式的认知结构是与人的相关经验结构密切相关的。具体来说,第一,“目的(也要B)→行为(宁可A)”的认知结构所反映的经验结构为:人在做出某种“忍让”行为时总是出于一定的目的,否则不会轻易做出让步。第二,“宁可A”的行为所反映的经验结构为:人一般具有“委曲求全”和“退而求其次”的心理取向。首先,为了能获得更大的利益,人总是倾向于舍弃眼前小的利益,并能做出某种退让;其次,在没有更好的选择面前,人一般会做出退让,降低标准取其“次”。

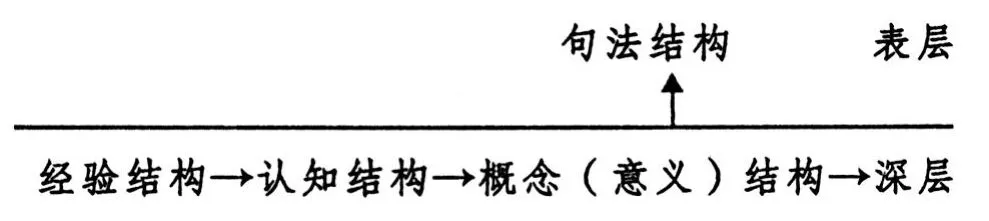

综上所述,“宁可A,也要B”构式的生成过程可按图3的图式结构来理解(箭头“→”表示决定的意思)。

图3 “宁可A,也要B”构式生成过程图

另外,上述图式结构中的三环节——“经验结构”、“认知结构”和“概念(意义)结构”,实际上都属于“宁可A,也要B”构式的深层结构,只有“句法结构”一个环节显现于语言的表层,为该构式的表层结构。为了更形象地说明问题,可图示为图4:

图4 “宁可A,也要B”构式结构示意图

通过分析,“宁可A,也要B”的构式义可归纳为:为了某种目的,在忍让的基础上做出抉择。

三、“宁可A,也要B”构式的特点

前文已指出,“宁可A,也要B”构式从总体上看应属于表达“目的”关系的复句。然而需要说明的是,首先,由于“目的”和“原因”两者的关系相当密切,因此有时表目的关系的“宁可A,也要B”构式,也可分析为表“原因”的复句。试看下面的句子:

14.“下江人”每逢进城来吃饭时,宁可多赶几条街,也要去喝碗小米粥。(曹靖华《小米的回忆》)

该句分句间为“目的”关系,但如果将其转换为“之所以宁可A,是因为B”,这样的表达也未尝不可。如:

14→“下江人”每逢进城来吃饭时,之所以宁可多赶几条街,是因为想去喝碗小米粥。

其次,由于A对于取舍主体来说是不太如意的选择具负向性,而B则是取舍主体所追求的目标具正向性,因此“宁可A”与“也要B”两分句之间经常具有“转折”的语义关系。如:

15.宁可兄弟不认,也要对得起养父母。

该句中可添入表转折的词语,如:

15→宁可兄弟不认,(但)也要对得起养父母。

再次,在“宁可A,也要B”构式中,“也要B”为表达“目的”的分句,“宁可A”作为择取分句只标示了选定项——A,而事实上,在很多情况下,取舍主体的选择范围不一定只局限于A,还可能有别的选择项,只不过不符合需要则被舍弃掉了。这种情况也能找到实际语料的证明。如:

16.她也很想去北京工作,可是为了这份感情,她宁可去西藏,也要对得起他。

该句中的选定项为“去西藏”,舍弃项直接隐含在前面的分句中,即“去北京工作”。有学者把这种能从上下文语境中直接找回(recover)舍弃项的隐含方式,称为“直接隐含”。[10]相反,不能从上下文语境中直接找回(recover)舍弃项的隐含方式,称为“间接隐含”。如:

17.负责的矿工怕丢失,宁可在矿车上睡一夜,也要第二天交给供应科。

该句的舍弃项不能从上下文语境中直接找回,但通过分析、揣摩可知该项是“回家睡觉”。

四、小 结

综上,由于以往对“宁可A,也要B”构式的生成机制缺乏足够的认识,致使把它与“宁可A,也不B”构式混为一谈。而在考察其来源之后不难看出,“宁可A,也要B”构式与“宁可A,也不B”构式是两种截然不同的构式:前者为表“目的”关系的构式,后者则为表“取舍”的构式。

研究显示,对一种语法格式的研究,不但要贯彻形式与意义相统一的原则,而且还需用认知的眼光寻找意义的内在形成机制。张旺熹指出:“形式和意义相互验证”的前提首先是我们要明确形式有哪些,意义是什么。对意义的不甚明了,是因为我们对“语言单位的意义是如何形成的”这样一些基本问题还没有足够的把握和了解。[11]可见,在语法研究的过程中,只强调形式与意义相互验证的思想是不够的,还需从认知的角度对意义的内在心理机制进行深入的研究,这也必将会成为今后研究的一个重要方向。

注释:

①本文语料主要来自北京大学汉语语言学研究中心CCL语料库,文中用例后未加标注的例句均出自该语料库。

②该书由北京上午印书馆1996年出版。

③该书由高等教育出版社1997出版。

④本文所谈的“宁可”,包括“宁肯”与“宁愿”。

[1]何宛屏.“说‘宁可’”[J].中国语文,2001(1):119.

[2]GOLDBERG A.E.Construction:A Construction Grammar App roach to A rgument Struction,Chicago:The University of Chicago Press,1995:2-5.

[3]吕叔湘.现代汉语八百词[M].北京:商务印书馆,1981: 372-373.

[4]胡裕树.现代汉语[M].重订本.上海:上海教育出版社, 1995:201.

[5]邢福义.汉语复句研究[M].北京:商务印书馆,2001:470 -472.

[6]陈昌来.现代汉语句子[M].上海:华东师范大学出版社, 2000:279-280.

[7]周有斌.现代汉语选择范畴研究[D].上海:华东师范大学,2002:15.

[8]北京大学中文系.现代汉语[M].北京:商务印书馆, 2002:359.

[9]沈家煊.“语法化”研究综观[J].外语教学与研究,1994 (4):123.

[10]王天佑.汉语取舍范畴的认知研究[M].太原:山西人民出版社,2007:16-17.

[11]张旺熹.汉语句法的认知结构研究[M].北京:北京大学出版社,2006:2-5.

[责任编辑文 俊]

H146.3

A

1009-1513(2010)02-0076-04

2009-11-30

王天佑(1974—),男,山西交口人,博士,副教授,主要从事汉语语法学及认知语言学理论研究。

- 五邑大学学报(社会科学版)的其它文章

- 谈高校图书馆西文电子资源读者服务的优化

- 训诂学新证十四则

- 凤岗碉楼与开平碉楼比较研究

- 敬告作者

- 栏目更名通告

- 重要启事