农产品加工企业与生产基地农户合作分析

程云行,张国庆

(浙江林学院经济管理学院,浙江 临安311300)

一、双方合作的现状分析

在涉农产业链中,生产基地农户往往处于弱势,利益很难得到保证。由于链上主体地位的不对称,往往导致产业链衔接不顺畅、合作不稳定、效益不理想等。要提高农业产业链整体经济效益,切实保护农民利益,除了延长农业产业链,增加农产品附加值外,还要稳定原材料供应和产业链衔接。就农产品加工企业而言,只有紧密连接上游供应商和下游经销商,构建农产品供应链,实施供应链管理,才能保证稳定的原材料供给,提高运作效率和市场竞争力。

在构建农产品供应链过程中,其余主体间地位基本平等,容易建立较稳定的合作关系。只有生产基地农户因为生产规模小、市场意识弱、信息来源少,在与加工企业合作过程中明显处于弱势,双方合作关系不稳定,所以与农户的合作就成了构建农产品供应链的关键环节。据笔者在浙江省天台县、安吉县、临安市等几个县市的实地调查,目前加工企业和农户之间通常采用订单等松散的契约形式进行合作,也就是所谓的“公司+农户”模式。然而作为理性人,合作双方都从自身的利益出发,往往不按契约执行,如农户不按订单生产,或不将产品卖给加工企业而是卖给出价更高的买主;加工企业往往也存在压级压价、限收拒收等违约行为,违约率高达40%左右,很难实现长期合作。

根据博弈理论,双方采取订单等契约形式进行合作,一份订单确定一次交易行为,由于单方面违约而获得的短期效益较高,所以双方的合作过程相当于完全信息下的静态博弈模型(对博弈双方的收益作了较实际的设定),合作结果如表1所示:

表1 囚徒困境(松散合作结果)

由表1结果可知,双方的博弈结果是纳什均衡(不合作,不合作),从而陷入囚徒困境之中,很难达到帕累托最优均衡结果(合作,合作)。[1]

二、双方长期合作的条件分析

要避免上述情况发生,实现双方长期稳定合作,必须分析长期合作的条件。[2]本文用不完全信息动态博弈模型分析如下:

1.基本假设

(1)合作双方是相对封闭的,各经营主体的相关业务活动全部在内部开展。

(2)合作双方由一个农户和一个加工企业组成。

(3)加工企业是理性的,而农户不一定,但农户属于理性的概率(1-P)是共同知识。

2.博弈的顺序

(1)选择农户的类型。农户知道自己的类型,加工企业只知道农户属于理性的概率(1-P),非理性的概率则是P。

(2)二者进行第一阶段博弈。

(3)双方观测到第一阶段博弈结果后,进行第二阶段博弈;观测到第二阶段博弈结果后,进行第三阶段博弈,等等。

(4)农户和加工企业的支付是阶段博弈的支付之和,阶段支付数据同表1一致。

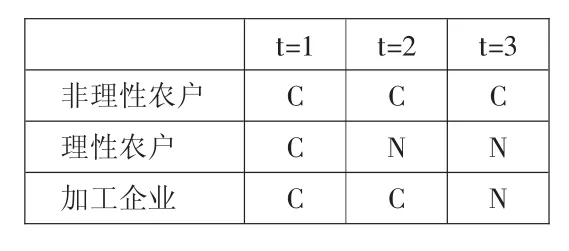

3.博弈重复两次

首先讨论博弈只重复两次(T=2)的情况。在这里,我们用C代表合作行为,用N代表非合作行为。如同完全信息情况一样,在最后阶段(t=2),理性农户和加工企业都将选择N,非理性农户的选择依赖于加工企业在第一阶段的选择。在第一阶段,非理性农户选择C(根据假定);而理性农户的最优选择仍然是N,因为其选择不会影响加工企业在第二阶段的选择。因此,我们只需要考虑加工企业在第一阶段的选择(X),其选择将影响非理性农户在第二阶段的选择,如表2所示。

表2 博弈重复两次

如果加工企业选择X=C,则其期望支付是:[P×8+(1-P)×0]+[P×10+(1-P)×2]=16P+2。

如果选择X=N,加工企业的期望支付是:[P×10+(1-P)×2]+2=8P+4。

因此,如果下列条件满足,加工企业将选择X=C。

16P+2≥8P+4:P≥1/4

就是说,如果农户属于非理性的概率不小于1/4,加工企业将在第一阶段选择合作。我们先假定P≥1/4。

4.博弈重复三次

现在考虑博弈重复三次(T=3)的情况,给定P≥1/4,如果理性农户和加工企业在第一阶段都选择合作,那么,第二、第三阶段的均衡路径与表2相同(其中X=C),总的路径如表3所示:

表3 博弈重复三次

现在分析博弈重复三次的均衡条件。首先考虑理性农户在第一阶段的战略。当博弈重复三次时,N不一定是理性农户在第一阶段的最优选择,因为尽管选择N在第一阶段可能得到10单位的最大支付(如果加工企业选择C),但暴露出它是理性的,加工企业在第二阶段就不会选择C,理性农户在第二阶段的最大支付是2;但如果选择C,不暴露自己是理性的,理性农户可能在第一阶段得到8、第二阶段得到10。

给定加工企业在第一阶段选择C,如果理性农户选择C,加工企业的后验概率不变,因而在第二阶段和第三阶段选择(C,N),理性农户的期望支付是:8+10+2=20。

如果理性农户在第一阶段选择N,暴露了自己的理性特征,加工企业将在第二阶段和第三阶段选择(N,N),理性农户的期望支付是:10+2+2=14。因为20>14,理性农户的最优选择是C。

现在考虑加工企业的战略。其有三种战略,分别为(C,C,N)、(N,N,N)和(N,C,N)。给定理性农户在第一阶段选择C(第二、第三阶段选择N),加工企业选择(C,C,N)的期望支付为:8+[8P+0 ×(1-P)]+[10P+2 ×(1-P)]=16P+10。

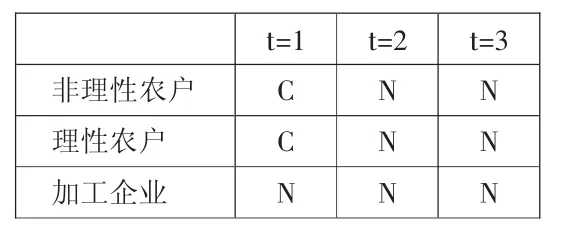

如果加工企业选择(N,N,N),博弈路径如表4所示,期望支付是:10+2+2=14。

表4 第二种战略

如果:16P+10≥14,即 P≥1/4,则加工企业的(C,C,N)战略优于(N,N,N)战略,而我们假定P≥1/4,上述条件满足。

如果加工企业选择(N,C,N),博弈路径如表5所示,期望支付是:10+0+[10P+2×(1-P)]=12+8P。

表5 第三种战略

如果 16P+10≥12+8P,即 P≥1/4,则加工企业的(C,C,N)战略优于(N,C,N)战略,因为 P≥1/4,显然上述条件也是满足的。

上述分析表明,只要农户是非理性的概率P≥1/4,表3所示的战略组合就是一个精炼贝叶斯均衡:理性农户在第一阶段选择C,然后在第二阶段和第三阶段选择N;加工企业在第一阶段和第二阶段选择C,然后在第三阶段选择N。我们可以进一步证明,如果P≥1/4,对于所有的T>3,下列战略组合构成一个精炼贝叶斯均衡:理性农户在t=1至t=T-2阶段一直选择C(合作),然后在 t=T-1和 t=T 阶段选择 N(不合作),加工企业在 t=l至t=T-1 阶段选择 C(合作),然后在 t=T阶段选择N(不合作)。如果我们将任何一方选择N的阶段称为非合作阶段,两方都选择C称为合作阶段,那么,容易看出,只要T>3,非合作阶段的总数等于2,与T无关。这也就是说,只有双方博弈的次数足够多以至无限,才能有效避免非合作情况发生。

三、双方长期合作的形式分析

由以上分析可知,要实现双方的长期稳定合作,必须形成供应链,即农产品供应链,实施供应链管理。它是以提高链上的整体竞争力为目标,对加工企业和生产基地以及相互关联的合作伙伴之间所发生的物流、资金流和信息流进行整合并一体化运作。其系统结构如图1[3]所示。

农产品供应链可有效实现供求的良好结合,实现各方的互信互利并长期合作,提升整体效益和企业的核心竞争能力等。[4]但农产品供应链涉及到工业、农业、商业等多个产业以及城市、乡村等多个区域,链中不同经营主体的规模、层次、管理水平等都有显著差异,所以构建农产品供应链比较困难。笔者通过实地调研分析,认为现阶段要建立农产品供应链,必须从以下几方面入手:

图1 农产品供应链系统结构图

(1)以信息共享为基础,全面实施信息化工程。只有信息共享,才不会出现前面所分析的违约现象,各个环节才能衔接顺畅。

(2)以各类农业组织(特别是农业合作社组织)为载体,合理组织生产基地农户,实现规模化、科学化生产管理。只有将农户组织化,才能提升农户的市场地位。现阶段要以“公司+合作组织+农户”模式为突破口,大力整合、合理开发利用现有各类农业资源,只有将协会、合作社等组织有效利用起来,才能缩小农产品市场各主体之间的地位差异,建立起真正的农产品供应链,稳定链上的合作关系。

(3)以加工企业为核心,充分发挥龙头企业的带动作用。加工企业要勇于充当农产品供应链的链主,利用自身经济、技术、管理等方面的能力带动供应链发展升级。

(4)以外部环境为支撑。各级政府要切实负起责任,支持农村基础设施建设和金融体系建设,大力推进农村物流现代化,加强资金融通等。只有政府力量才能推动公共服务体系建设,才能为农产品供应链建设提供良好的经济和社会基础。[5]

加工企业和生产基地农户之间仅靠订单等形式进行合作,是一种短期的合作行为,博弈的结果是双方经常处于非合作阶段,经济效益低。要避免双方违约行为的发生,实现双方的长期合作,必须构建农产品供应链,实施供应链管理,从而实现帕累托最优均衡,保障各方的利益,同时提升整体经济效益。

[1]王锋,易伟,罗云峰.一类供应链供需合作的博弈分析[J].武汉理工大学学报,2003,25(3):87-90.

[2]张维迎.博弈论与信息经济学[M].上海:上海人民出版社,1996:363-374.

[3]Hartmut Stadtler,Christoph Kilger.供应链管理与高级规划——概念、模型、软件与案例分析[M].王晓东,胡瑞娟译.北京:机械工业出版社,2005:35.

[4]佛莱哲利.供应链战略:供应链物流管理[M].任建标译.北京:中国财政经济出版社,2003:41.

[5]刘龙青,张国庆.构建农产品加工企业供应链的问题及对策分析[J].生态经济,2006(10):270-274.