基于突变论的储层边界尖点突变技术及应用研究

李 勇 戴 勇 吴大奎 李正文

(1.成都理工大学信息工程学院,成都610059;2.中国石油川庆钻探工程公司地质勘探开发研究院,成都610051)

目前,使用的振幅分析等常规方法技术很难准确地确定油气储层的范围与边界[1,2],甚至造成失误与损失。尤其是复杂油气储层范围与边界的确定是油气勘探开发中急于解决的难题,受到普遍重视,它对油气勘探开发具有重要意义[3,4]。

突变论[5]是研究客观世界非连续性突然变化现象的一门新兴学科,自20世纪70年代创立以来,数十年间获得迅速发展和广泛应用。

油气储层在演化过程中,总是从一种状态演化到另一种状态,也就是从渐变到突变,即在油气储层边界处存突变[6]。因此,本文提出了基于突变论的尖点突变技术有效地圈定出油气储层的范围与确定边界。

1 油气储层的基本突变特征

油气储层在沉积上的突变特征主要表现为,较复杂的地质结构和多变的沉积环境造成层序连续性变差,岩性岩相变化,沉积模式复杂,因此,地质上和物理上出现不连续性,必将产生地质地球物理特征的突然变化,甚至在物理上出现不可达性,造成地震反射序列的复杂化[7]。

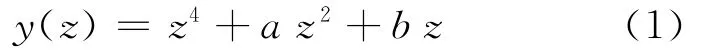

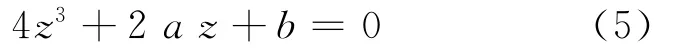

在储层的演化过程中,从一种稳定状态进入不稳定状态,随着参数的变化,又从不稳定状态进入另一种稳定状态,即发生了突变。由图1的尖点突变模型[8]可以说明这种演化。控制变量a指的是那些作为突变原因的连续变化因素,若a>0,表明系统状态位于分叉集的一侧;或即使a<0,但系统沿路径ABC演化,不跨越分叉集,则系统以渐变方式演化。反之,若沿路径AB′C演化,则系统在跨越分叉集的瞬间,将会产生一个突变。

尖点突变模型的标准表达形式为

式中,y(z)为系统贮存的能量;z为自变换量;a,b为控制变量。

储层边界是两种状态的分界之处,当跨越储层边界,储层必将产生一个突变,它必然引起地震反射序列的突变,通过检测其是否突变以及突变的程度,从而获得储层边界的变化特征,为确定储层边界提供依据。

图1 尖点突变模型Fig.1 The cusp catastrophe model

2 确定油气储层边界的尖点突变技术

取目的层地震数据前m个点进行泰勒展开,并转化为尖点突变模型,得到控制变量的值;然后对泰勒展开式计算平衡曲面方程,得到它的判别式,当判别式为负数时,则表示发生了突变。再依次计算前m+1个数据,得到它的突变次数,以此来表征它的突变特征。

地震时间序列可表示为:

式中:y为位移;t为时间;a0,a1,…,an,…为待定的系数。研究表明,当取到四次项时,精度已足够高[9],式(2)可近似为

经推导,将其转化为尖点突变的标准形式

对其求导,可得到平衡曲面方程为

以及分叉集方程为

当控制变量a和b满足方程(6)时,系统是不稳定的,有可能从一种状态进入到另一种状态,表现出突变的特性。

由上面分析可知,可由判别式的符号来判断储层是否发生了突变,当其为负数时,则表示储层发生了突变。因此,利用地震信号所提取的突变参数即可确定油气储层的范围与边界。

3 油气储层模型仿真与分析

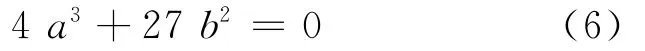

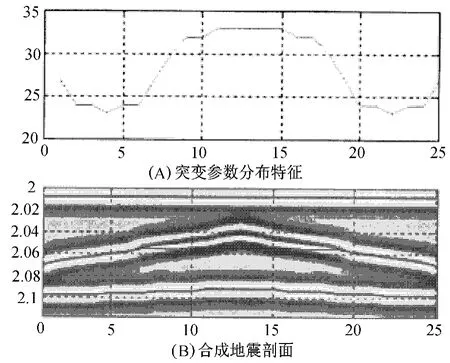

为了检验所提出的方法的有效性与可行性,首先假定一个二维地质模型,如图2所示,中部主体构造为背斜构造,背斜顶部设定一特殊储集体或含油气异常体(CDP7~CDP19),根据模型层位的介质速度,得到反射系数,然后用Ricker子波合成一个地震剖面,地震剖面采用变密度和波形加变面积两种显示方式。

图2 二维地质模型Fig.2 The 2-D geologic model

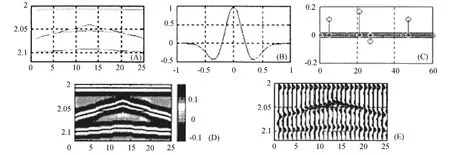

应用所提出的方法对图2显示出的地震模型数据提取突变参数,如图3所示。由图3可以看出,由储层进入围岩,在储层边界处产生一个突变,其突变点位于CDP7到CDP19,突变参数异常分布于CDP7到CDP19并与储层分布的范围相一致;因此,模型分析与测试表明,利用突变参数异常可准确地检测出油气异常体的边界,并证明尖点突变技术应用于确定储层边界的可行性和有效性。

图3 突变参数属性分布图Fig.3 The distribution of catastrophe parameters attribute

4 尖点突变技术在检测油气储层中的应用与效果分析

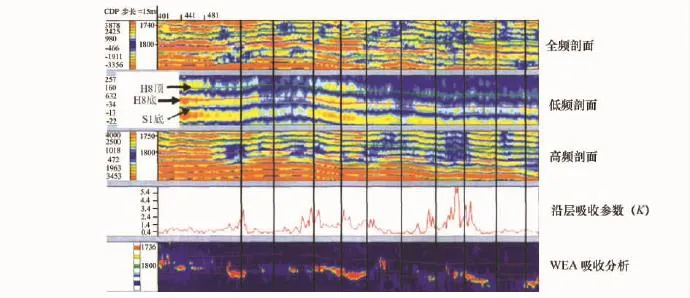

某气田纵向发育H8和S1两组陆相砂岩储层,横向上低孔低渗,储层物性的非均质性非常强烈,层段内岩性主要为渗透性砂岩、致密砂岩和泥岩,孔隙流体为天然气[10]。地震资料经精细处理后,对储层H8进行了分频的振幅分析,沿H8层能量分频统计吸收分析以及瞬时子波提取吸收分析。为了便于综合分析,把3种特征参数放在同一显示界面下进行分析,标上了层位,如图4所示。

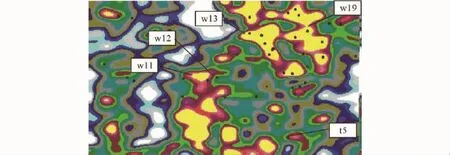

由图4可以看出,在H8顶到S1底的层段,高频剖面中有明显的振幅不连续异常,沿层高吸收及高瞬时子波吸收异常。为了精细地确定产气层段,需要确定有效储层段的横向分布范围。因此,利用该地区的三维地震资料,采用尖点突变技术计算了H8储层的突变参数平面分布图,如图5所示。图中红色和黄色为突变参数的高值,可以看出,红、黄色的高突变值区反映了H8的有效储层异常体的空间分布范围。划分出突变参数的高值异常区即可确定出H8储层分布的范围与边界。H8储层由两个优质储层区块和多个小的优质储层区块组成,并且钻井资料与预测结果均符合,如w13和t5井均获高产,最近开钻的w11和w19井均显示良好,w12井稍差。

5 结束语

本文基于油气储层的突变特征所提出的方法技术能有效而准确检测出油气储层异常体的范围与边界,极大地提高了油气储层异常体空间分布范围的可靠性及降低勘探开发风险等,具有现实意义和推广应用价值。

图4 3种特征参数综合分析图Fig.4 The integration analysis of three character parameters

图5 突变参数平面分布图Fig.5 The distribution plan of catastrophe parameters

[1]李正文,李琼,吴朝容.沉积盆地有效储层综合识别技术[M].成都:四川科学技术出版社,2002.

[2]杨海长,周玉.合成记录在层位标定应用中的几个关键问题[J].西南石油大学学报:自然科学版,2009,31(4):52-57.

[3]熊翥.21世纪初中期油气地球物理技术展望[M].北京:石油工业出版社,2006.

[4]刘伟方,于兴河,黄兴文,等.利用地震属性进行无井条件下的储层及含油气预测[J].西南石油学院学报,2006,28(4):22-25.

[5]凌复华.突变论及其应用[M].上海:上海交通大学出版社,1987.

[6]李正文,李琼.油气储集层裂缝非线性预测技术及应用研究[J].石油地球物理勘探,2003,38(1):48-52.

[7]安鸿伟.混混沌动力学与地震油储信息检测方法[D].成都:成都理工大学,2002.

[8]HENLEY S.Catastrophe theory models in geology[J].Mathematical Geology,1976,8(6):649-654.

[9]吴大奎.分形,混沌和突变论油气预测方法及应用研究[D].成都:成都理工学院,1995.

[10]强芳青.有效储层综合识别和油气判别研究[D].成都:成都理工大学,2006.